低黄变和亲水性氨基聚硅氧烷的发展vqq-4

陈荣圻 上海纺织职大

资料来源:第七届后整理年会征集稿

【摘要】氨基聚硅氧烷是用途最为广泛的柔软剂,市场占有率最高,经过多年应用实践,它的柔软性上佳,但存在黄变和疏水性等缺点,克服这些缺点成为国内外研究和开发的热点.近年来已有仲氨、叔氨改性的低黄变产品;侧链或主链引入亲水基团的亲水性氨基聚硅氧烷,应用性能得到进一步提高.

自20世纪60年代起,聚硅氧烷系列开始用于纺织品,主要用作拒水剂、纱线润滑剂、消泡剂、纤维油剂、柔软剂等.其中大量用作柔软剂的是聚二甲基硅氧烷和羟基聚硅氧烷.70年代开始,将聚二甲基硅氧烷改性开创了纺织品柔软整理的新局面,主要有氨基聚硅氧烷、环氧基聚硅氧烷、聚醚聚硅氧烷、聚醚环氧聚硅氧烷及聚醚/氨基聚硅氧烷等.

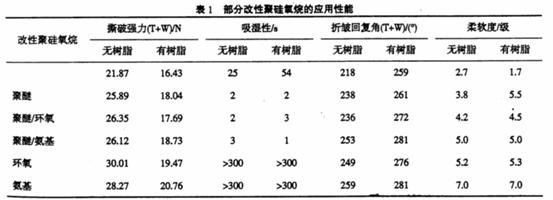

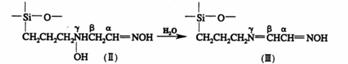

各种改性聚硅氧烷的性能是有差异的,部分改性聚烷氧烷的应用性能如表1[1]

经各种改性聚硅氧烷整理的织物,柔软度和弹性都有不同程度的提高,尤以氨基聚硅氧烷最佳,广泛应用于各种织物的柔软整理,可使棉、麻、羊毛、蚕丝、涤纶、锦纶和腈纶等织物获得柔软、滑爽、丰满的手感,光泽柔和的外观.由于氨基的极性,氨基聚硅氧烷可以与纤维的羟基、羧基等相互作用,产生很好的取向性和吸附性,使纤维之间摩擦系数下降,感到良好的柔顺性.氨基聚硅氧烷在纤维表面结膜,使织物具有良好的弹性,目前使用的氨基聚硅氧烷柔软剂都是偶联剂与D4本体聚合后,施加大量乳化剂的微乳液,乳液稳定性较好.但是通过二十余年的应用实践,发现有以下一些缺点:(1)整理后的织物易泛黄;(2)天然纤维经整理后失去了亲水性,影响服用效果;(3)经整理后很难从织物上剥离,影响织物套染和修色;(4)在高温、碱剂、高剪切力等工艺条件下易破乳,使织物上产生“油斑”和粘辊、粘缸等现象.针对上述缺点,国内外助剂行业对于氨基聚硅氧烷的研究和开发主要是低黄变和亲水性系列.

1 低黄变氨基聚硅氧烷的发展

目前商品化的氨基聚硅氧烷中,90%以上是氨乙基亚氨丙基聚硅氧烷,在聚硅氧烷的侧链上有2个氨基(1个伯氨基和1个仲氨基,含有3个活泼氢原子)是造成黄变的根源.

1.1 黄变机理

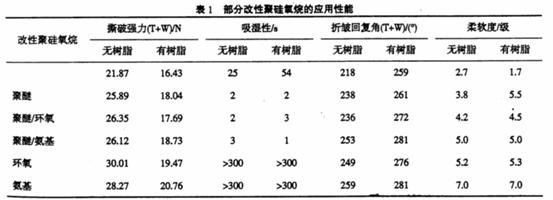

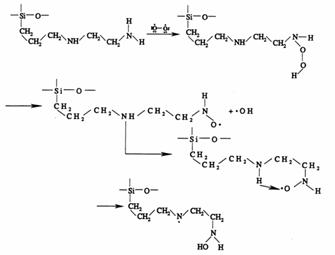

N—p—氨乙基—7—氨丙基聚二甲基硅氧烷在光、热作用下,初级氧化产物有3种[2]:

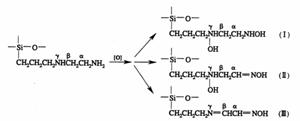

Lautenschlager HJ认为,N-p—氨乙基—7—氨丙基聚二甲基硅氧烷泛黄严重,是7—位仲氨基氧化物协同、加速伯氨基氧化物产生发色基团造成的.[3]可见产物(Ⅱ)经脱水形成较稳定共轭结构中间体(Ⅲ)在氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷氧化泛黄中起着非常重要的作用.

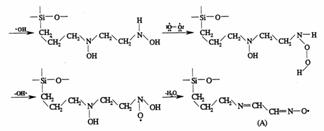

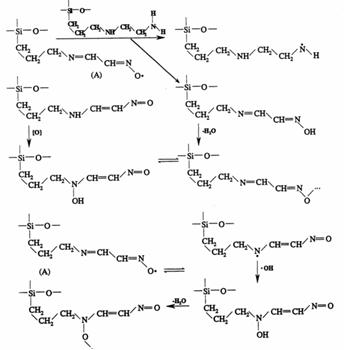

综合考虑到光、热氧化反应自由基特点,认为N—B—氨乙基—y—氨丙基聚二甲基硅氧烷的泛黄机理反应如下[4,5]:

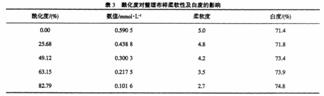

通常氨值越高,黄变越严重;降低氨值,黄变缓解,但柔软性下降.从黄变机理看,侧链双胺型黄变最严重,伯氨基次之.仲氨基和叔氨基改性,黄变下降和不黄变,是研究和开发低黄变氨基聚硅氧烷的—个基本方向.

1.2仲氨基改性聚二甲基硅氧烷

1.2.1 伯氨酰化

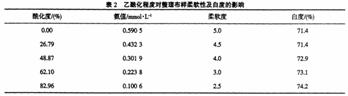

在双胺型聚硅氧烷的结构上对伯氨基进行酰化反应以减少活泼氢原子.酰化剂有乙酸酐和丁内酯,酰化深度在氨基聚硅氧烷的30%-70%氮原子酰化时,既能减缓黄变,又可获得良好的柔软效果,见表2及表3.是最简便且有一定效果的方法[6,7]它们的反应式如下:

![]()

![]()

1.2.2 引入新的硅烷偶联剂

Waeker公司的CWTl281是用Y—环己基氨丙基甲基二甲氧基硅烷偶联剂(SB-702)反应得到的氨基聚硅氧烷.

环己氨型聚硅氧烷具有仲氨基,由于环己烷的空间位阻影响,使仲氨基的氢原子活泼性降低,难以进行光氧化反应,从而使白度得以提高。用SB-702偶联剂可以与D4本体聚合,也可以直接乳液聚合,对织物白度影响都很小.[8]

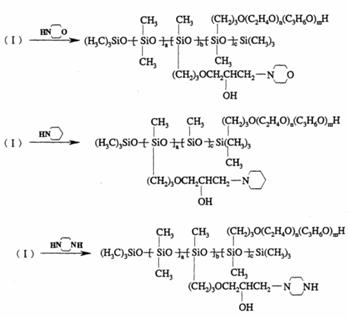

Rodia公司的21645、21650是用y-[2,2,6,6-四甲基-4-羟基哌啶]-丙基甲基二甲氧基硅烷偶联剂(SB—804)与D4聚合而得,分子结构式为:

在其分子结构中引入一个高位阻的仲氨基,相邻分分别有4个甲基,位阻效应很大.要使环状仲氨基氧化分解而引起黄变,需要很高的能量,在柔软整理高温焙烘也不会黄变.而且高位阻的环仲氨基还有捕获自由基的功能,和猝灭单线态氧和分解过氧化氢的作用,能阻止仲氨基的氧化分解.[2]

1.3 叔氨基改性聚二甲基硅氧烷

从1.1黄变机理发现,伯胺和仲胺在自由基氧的作用下经羟胺转化为烯胺.叔胺非常稳定,不会被氧化,必须在剧烈氧化条件下才会转化为氧化叔胺.

叔胺改性聚硅氧烷可以通过含有哌嗪、吗啉、哌啶等杂环结构的偶联剂与D4聚合而得.例如哌嗪丙基甲基二甲氧基硅烷偶联剂(SB—708)[9]的结构式:

![]()

哌嗪基中含有仲氨基和叔氨基,由此得到的叔氨型聚硅氧烷性能优良,它的白度、吸湿性和易去污性均居各类氨基聚硅氧烷之首,唯手感稍逊于仲氨型和双氨型聚硅氧烷,见图1所示.

2 亲水性氨基改性聚硅氧烷的发展

聚硅氧烷的优异柔顺性起因于基本的几何分子结构,它是易扭曲的螺旋形直链结构,由硅原子和氧原子交替组成.在聚二甲基硅氧烷的每个硅原子上有2个甲基,这2个甲基处在垂直于2个相近的氧原子连接线的平面上.硅原子上每个甲基可以绕Si—0链轴旋转、振动,而每个甲基上的3个氢原子就象向外撑开的雨伞,甲基旋转要占据较大的空间,造成了氧原子被甲基所遮盖,不能与水分子的氢原子接近而形成氢键,同时,甲基的氢原子与水分子的氢原子相斥,使聚二甲基硅氧烷的疏水性很强.

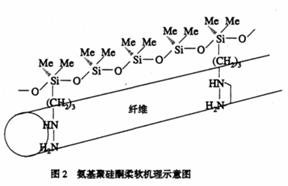

氨基的引入并没有提高亲水性,因为氨基的极性使氨基聚硅氧烷在纤维表面形成牢固的定向吸附和很好的取向度,反而增加疏水性.图2显示氨基聚硅氧烷的亲水性很差,影响织物的穿着舒适性.正如表1显示其吸湿性很差.

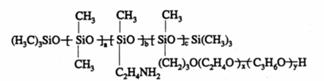

早期的亲水性氨基聚硅氧烷是在侧链上引入聚醚.例如下述结构式:

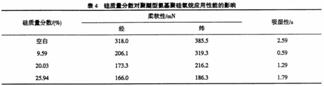

聚醚引入聚硅氧烷侧链可以改善聚硅氧烷的亲水性,但会导致聚二甲基硅氧烷链段在整个分子中的质量分数下降,即硅质量分数下降[10]普通二甲基硅氧烷的硅质量分数可达38%,而聚醚型聚硅氧烷(如CGl9中的硅质量分数只有9.5%~19.5%.[11]硅质量分数的变化对聚醚型聚硅氧烷的柔软性能有很大影响,所以上述 结构的聚醚型改性氨基硅油的聚醚平均摩尔质量控制在相对较小的1 300~1

硅质量分数增加则侧链聚醚数减少,因而吸湿性下降,但柔软性相应增加,因此,存在柔软性和亲水性之间的矛盾.亲水性氨基硅油是在两者之间寻找平衡点,将两者调整到最佳状态,亲水性氨基聚硅氧烷另外存在的问题是亲水效果的持久性,要求耐洗涤.上述亲水基聚醚在硅氧烷侧链的品种很难做到耐久亲水性.Dow-Coming公司的DC8600和GE

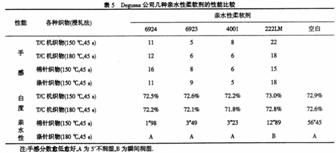

Toshiba公司的TEXl80手感很好,但亲水性不耐久.Wacker公司的CTA和GE

Toshiba公司的Magnasoft HWS亲水性很好,但手感不太好.Degussa公司的Tegopren6924、6923和Teg04001是聚硅氧烷季铵盐,手感尚好,亲水性也佳. [12]Varisoft 222LM是双-(牛油酰胺己基)-聚乙氧基甲基铵—甲基硫酸酯盐,即市场上俗称软油精的柔软剂,也有一定的柔软性和亲水性.表5中亲水基都是季铵盐.

由表5可知,6924、6923、4001手感和亲水性均比222LM好,都无黄变。

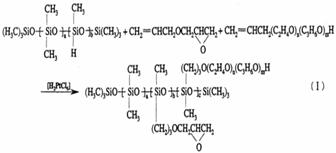

国外专利公布一种叔氨聚醚型聚硅氧烷柔软剂,兼有低黄变、亲水性和柔软性.[13,14]利用含氢硅油与a—烯基环氧化合物和a—烯基聚醚反应得到环氧/聚醚聚硅氧烷再与仲氨杂环反应而得.

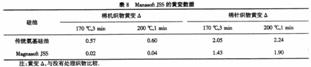

这类聚醚型氨基改性聚硅氧烷柔软剂的应用性能如表6,它们的柔软性(弯曲刚度、折皱回复角和静摩擦系数、吸湿性和白度都比较好。)

以上的亲水基不是季铵盐就是聚醚,但都位于聚硅氧烷的侧链,虽然提高了亲水性,却降低了聚二甲基硅氧烷的疏水性,也就是亲水性的得来是以柔软性的降低作为代价.

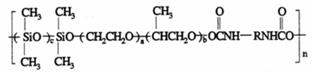

近几年,国内外生产氨基聚硅氧烷的公司致力于氨基和聚醚存在于聚硅氧烷的主链上,改变传统的在侧链上连接氨基和聚醚。CE—Toshiba公司的Magnasoft JSS是一种线性氨基改性和高分子聚醚聚硅氧烷的嵌段共聚物,它的分子结构示意图如下:

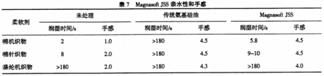

线性结构的高333聚合物能使聚硅氧烷主链上的氨基反应性功能团更均匀地铺展于织物表面,而嵌段的聚醚也能更好地与织物亲和,赋予织物亲水性并具有自乳化能力.经过线性氨基聚醚聚硅氧烷在织物上整理后,亲水性大大提高,手感和黄变也较传统氨基聚硅氧烷好.表7和8是一些应用性能数据.[15]

一般来说,氨基聚硅氧烷的氨值越高,织物的柔软度越好,但是对于传统的氨基聚硅氧烷,氨值越高,黄变也越严重.而Magnasoft JSS类柔软剂,黄变不受氨基多少的影响,因为都不是伯氨基.

这类亲水性氨基聚硅氧烷的应用性能是所有氨基聚硅氧烷之冠,而且用量少,尽管目前价格为传统氨基聚硅氧烷的数倍,但从性能优、用量少综合考虑,是有发展前途的一类氨基聚硅氧烷.

3 氨基聚硅氧烷的生态环保

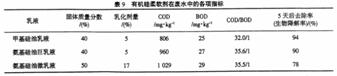

氨基聚硅氧烷与其他有机硅柔软剂一样,安全性和生物降解性都符合环保要求,无特殊的生理和生态危害性.老鼠口服半致死量LD50>15000mg/kg,短期接触时鲑鱼能耐受280mg/L的质量浓度,对兔子的皮肤有轻微的刺激性,而对眼睛无刺激性.[16]但是所有的有机硅柔软剂都必须制成O/W乳液才能使用,由于施加各种乳化剂,它们的生物降解性、COD、BOD等出现了差异,表9显示在废水中的各项指标.[17]

由表9可知,甲基有机硅乳液的生物降解性、COD和BOD均较氨基硅油好.而氨基硅油巨乳液(150—250nm)较微乳液(20-30nm)好,因为两者所施加的乳化剂有差别,如果市场上供应的氨基硅油微乳液中乳化剂量为硅油的50%,它的生物降解率还要低,COD和BOD还要高.常用的乳化剂有烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)和脂肪醇聚氧乙烯醚(FAE0),它们的生物降解率分别为4%-80%和>80%,都比氨基聚硅氧烷低,使用APE0和FAE0显然使氨基硅油微乳液的生物降解率更低.而且APE0已经受到限制或禁用,根据欧盟2003/53/EC法规,从

参考文献:

[1] 张济邦.有机硅整理剂及其纺织产品田.印染助剂,1998,15(1):28-32.

[2] 陈荣圻.氨基硅油存在问题和解决办法闭.印染助剂,2002,19(2):1—5.

[3] Lantenschlager

HJ,BindlJ,Huhn KC.Structure acfivity relationship of aminofunctional siloxanes as

components in softening finishes [J].Textile Chemist and Colorist,1995,27(3):27-29.

[4] Sohia

AL. Use of silicones to enhance the aesthetic and functional properties of microfibers[J].Textile

Chemist

and Colorist,1994,26(8):13-16.

[5] Sahia

AL. Modification of the tactile and physical properties of micro fibers blends

with silicone polymers [J].Textile Chemist and Colorist,1995,27(9):79-81.

[6] Wacker.Textile and silicones-amino silicone

fluids[J].Wacker Technical Information,1992,5-7;1994,2-5.

[7] Czech

AM.Method for inpanting softnesses with reduced yellowing to textile using a low

amine content,high

molecular weight amino polysiloxanes[P].美国专利:US5593611,

[8] 史保川,廖学巍,邓建平,等.Y—环己氨基丙基硅烷偶联剂的合成与应用[J].有机硅材料,2001,15(5):1—4.

[9] 史钋辉,廖学巍,史保川.新有机硅柔软剂的合成CAL第六届全国印染后整理学术研讨会论文集[C].中国纺织工程学

会染专业委员会,2005.506—511.

[10]Waller

Noll.Chemistry and technology of silicone[M].Academic Press,1968.111-114.

[11] Floyd DT,Jenni KR.Polymeric metericals

encyclopedia[M]Boca Raton New York:CRC Press,1996.7677.

[12] 陈荣圻.亲水性氨基硅油系列品种的开发[A].江苏省印染助剂情报站第21届年会论文集[C].2005.128-129.

[13] Maryline A.Van Der Spuy

Andre.Use of polysiloxanes

comprising polyether and/or amine units as antimisting

agents[P].世界专利:W09927031,199-06--03.

[14]Edward CS,Daniel RFA.Method of treating fiberous materials for improved softness and good whiteness

retention

[P].欧洲专利:EP 399 706,

[15] 沈 云,李天栋.纺织柔软剂的突破Magnasoft JSS(A).第六届全国印染后整理学术研讨会论文集[C].中国纺织工

程学会染整专业委员会,2005.528—532.

[16] 黄茂福.化学助剂分析与应用手册[M].北京:中国纺织出版社,2001.2727.

[17] 陈荣圻.后整理剂的生态环保问题分析[J].印染助剂,2005,22(10):1—9.

[18] 陈荣圻.烷基酚聚氧乙烯醚生态环保问题评估[J].印染助剂,2006,23(3):1—3.