柞蚕丝织物的壳聚糖抗皱整理rz-080910-1

吴坚, 孙永刚 辽宁大连工业大学纺织工程系, 辽宁大连116034

收稿日期: 2007- 08- 07

基金项目: 辽宁教育厅科技项目(2004D054)

作者简介: 吴坚(1956- ),女,辽宁沈阳人,教授,主要从事纺织材料及纺织品后整理研究.

原载:印染助剂2008/5;25-27,30

网上来稿:zhanyizhen,2008/9/10

【摘要】 采用壳聚糖和低温等离子体对柞蚕丝织物进行处理具有明显的抗皱效果,壳聚糖整理织物缓弹回复角可提高30.6%,低温等离子体处理后的柞蚕丝织物具有良好的抗皱耐久性和柔软的手感.通过均匀实验和单因素分析得出了壳聚糖整理的最佳工艺条件:整理剂质量浓度0.12 g/L,柔软剂质量浓度6 g/L,pH 值为4,预烘温度90 ℃,150 ℃焙烘3.5 min.对整理后织物的服用性能和抗皱耐久性进行了对比分析,结果表明:整理后织物急弹回复角提高了约36%,缓弹回复角提高了约30%,强力损失较小,硬挺度有所提高,没有出现泛黄现象;急弹和缓弹回复角都随着洗涤次数的增加而缓慢降低,洗涤20 次后分别为126.5°和179.5°.

【关键词】 柞蚕丝; 壳聚糖; 低温等离子体; 抗皱整理

【中图分类号】 TS195.2+1 文献标识码: A 文章编号: 1004- 0439(2008)05- 0025- 03

柞蚕丝产品在光泽、手感、舒适性等方面具有优势,但在抗折皱、免烫、保管方便性等方面还难尽如人意,表现为家庭洗涤或受潮时容易起皱,不能机洗和缺乏洗可穿性,给服装的使用带来诸多不便.目前,国内纤维素织物和桑蚕丝织物的抗皱整理已日趋成熟,对柞蚕丝织物抗皱整理的研究较少.甲壳素又名甲壳质[1- 2],广泛存在于虾、蟹等水产品及蜘蛛、蚕蛹的外壳中.壳聚糖分子结构中含有大量的羟基、氨基等活性基团,能和蚕丝纤维大分子上的活性基团形成氢键、盐式键和范德华力,牢固地吸附在纤维表面,使纤维大分子链之间有足够的约束力使其回到原来的位置;还可利用壳聚糖大分子带正电荷的特性与丝纤维相互吸附,通过浸轧、烘燥在纤维表面形成一层弹性薄膜或沉积在纤维表面缝隙内,有交联剂混合使用时,壳聚糖和丝素蛋白质能与纤维形成交联,起到较好的抗皱效果.[3- 4]本实验用壳聚糖对柞蚕丝织物进行抗皱整理,这种整理过程不含甲醛,对人体安全无害,被称为“绿色抗皱整理”,是纺织品抗皱整理的发展方向.

1 实验

1.1 材料及仪器

材料:100%平纹柞蚕丝坯绸(丹东丝绸二厂);经纬密度210×187(根/10 cm).壳聚糖(脱乙酰度≥90.0%,pH 为7.0~8.0),FK- 220C 有机硅柔软剂.

仪器:YG(B)541D-H型全自动数字式织物折皱弹性仪;LLY-01B型电脑控制硬挺度仪;YG065 型电子织物强力试验仪;Spectrum One-B型傅立叶变换红外光谱仪;PLASMA-Ⅱ型低温等离子体改性设备(上海纺织科学研究院).

1.2 柞蚕丝织物壳聚糖整理

浸轧(二浸二轧,轧余率80%)→预烘(80~120℃,2min)→焙烘(120~180℃,1.0~6.5 min)→皂洗(60℃,5min)→水洗→干燥.

1.3 测试

折皱回复角:按国标GB/T 3819- 1997 在织物折皱弹性仪上测定;耐洗性:按国标GB/T 18863-2002(免烫纺织品)测定;强力损失:按国标GB/T 3923.1-1997测定;硬挺度:按ASTM D1388 测定;红外光谱:按国标GB/T 3100-1993 测定.

2 结果与讨论

2.1 均匀实验

此实验影响因素多,水平多,所以采用均匀实验法,以减少实验次数.[5]根据整理剂的特性和整理工艺,选取影响整理效果的因素和水平范围,见表1.均匀设计表见表2,实验结果见表3.

表1 因素水平表

|

水平 |

壳聚糖(g/L) |

柔软剂(g/L) |

pH值 |

预烘温度/℃ |

焙烘温度/℃ |

焙烘时间/min |

|

1 |

0.02 |

1 |

3 |

80 |

120 |

1.0 |

|

2 |

0.04 |

2 |

4 |

90 |

135 |

1.5 |

|

3 |

0.06 |

3 |

5 |

100 |

150 |

2.0 |

|

4 |

0.08 |

4 |

6 |

110 |

165 |

2.5 |

|

5 |

0.10 |

5 |

7 |

120 |

180 |

3.0 |

|

6 |

0.12 |

6 |

3 |

80 |

120 |

3.5 |

|

7 |

0.14 |

7 |

4 |

90 |

135 |

4.0 |

|

8 |

0.16 |

8 |

5 |

100 |

150 |

4.5 |

|

9 |

0.18 |

9 |

6 |

110 |

165 |

5.0 |

|

10 |

0.20 |

10 |

7 |

120 |

18 |

6.5 |

表2 均匀设计表μ10(106)

|

实验号 |

壳聚糖(g/L) |

柔软剂(g/L) |

pH值 |

预烘温度℃ |

焙烘温度℃ |

焙烘时间min |

|

1# |

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

10 |

|

2# |

2 |

4 |

6 |

10 |

3 |

9 |

|

8# |

8 |

5 |

2 |

7 |

1 |

3 |

|

9# |

9 |

7 |

5 |

1 |

8 |

2 |

|

10# |

10 |

9 |

8 |

6 |

4 |

1 |

|

6# |

6 |

1 |

7 |

8 |

9 |

5 |

|

7# |

7 |

3 |

10 |

2 |

5 |

4 |

|

3# |

3 |

6 |

9 |

4 |

10 |

8 |

|

4# |

4 |

8 |

1 |

9 |

6 |

7 |

|

5# |

5 |

10 |

4 |

3 |

2 |

6 |

表3 实验结果表

|

实验号 |

干回复角/(°) |

|

|

急弹 |

缓弹 |

|

|

1# |

127.1 |

174.4 |

|

2# |

127.7 |

176.7 |

|

3# |

129.9 |

177.9 |

|

4# |

133.4 |

184.0 |

|

5# |

124.5 |

173.2 |

|

6# |

129.0 |

180.6 |

|

7# |

126.6 |

172.8 |

|

8# |

133.7 |

181.0 |

|

9# |

132.5 |

177.7 |

|

10# |

122.9 |

122.9 |

|

原样 |

101.5 |

147.1 |

从表3 可知,柞蚕丝织物用壳聚糖整理后干弹性回复角有明显的提高,因均匀实验结果具有较好的代表性,因此可采用直观法,以实验中相应值最佳实验点所对应因素组合条件为欲求的较好工艺条件.[6]本实验结果表明,较好的工艺为4#、6#、7#、8#,经过指标综合分析,确定较好的工艺条件为:壳聚糖质量浓度0.12~0.14g/L,柔软剂质量浓度6~8g/L,150~165℃焙烘3~4min,pH值为4,预烘温度90℃.

2.2 单因素分析

对壳聚糖质量浓度、柔软剂质量浓度、焙烘温度、焙烘时间进行单因素分析,结果见图1~图4.

由图1可知,织物折皱回复角随着壳聚糖质量浓度的增加先上升后下降.当壳聚糖质量浓度较低时,壳聚糖均匀地沉积在纤维的表面,形成比较光滑的薄膜,织物的折皱回复角和断裂强力均增加;当壳聚糖质量浓度大于0.12 g/L 后,折皱回复角有所下降.选取壳聚糖质量浓度为0.12 g/L.

由图2 可知,加入有机硅柔软剂使织物中纱线摩擦力降低,可以增加织物的折皱回复性能.选择有机硅柔软剂质量浓度为6 g/L.

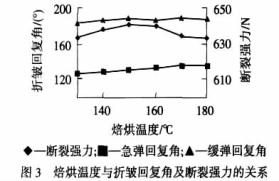

由图3 可知,随焙烘温度升高,织物的折皱弹性增强.但当焙烘温度过高时,会引起织物泛黄,而且强力损失很大,选择150 ℃烘焙.

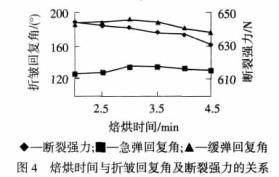

由图4 可知,在焙烘温度一定时,随焙烘时间的延长,折皱回复角先提高到最大值后下降,白度和强力随焙烘时间的增加而下降,选取焙烘时间为3.5 min.由均匀实验及单因素分析得出本实验的最佳工艺条件:整理剂质量浓度0.12 g/L,柔软剂质量浓度6g/L,pH值为4,预烘温度90℃,150℃焙烘3.5min.

2.3 织物整理前后的性能分析

2.3.1 服用性能

采用最优工艺对柞蚕丝织物进行壳聚糖抗皱整理,测试整理前后织物的各项性能指标,结果见表4.

表4 整理前后织物的各项性能指标

|

织物 |

干回复角/(°) |

断裂强力/N |

硬挺度/cm |

外观色泽 |

|

|

急弹 |

缓弹 |

||||

|

整理前 |

101.5 |

147.1 |

662.5 |

6.43 |

淡黄 |

|

壳聚糖整理 |

138.8 |

192.6 |

646.6 |

7.04 |

淡黄 |

由表4 可见,整理后织物的急弹、缓弹回复角都明显提高,其中急弹回复角提高了约36%,缓弹回复角提高了约30%,整理后织物的强力损失较小,硬挺度有所提高,没有出现泛黄现象.

2.3.2 耐洗涤性能

由图5 可知,柞蚕丝织物经壳聚糖抗皱整理后,急弹和缓弹回复角都随着洗涤次数的增加而缓慢降低,洗涤20次后分别为126.5°和179.5°.

2.4 红外光谱分析

为了检验和证明壳聚糖与柞蚕丝分子间的交联反应,对壳聚糖整理前后柞蚕丝织物进行红外光谱图测试,结果见图6.经壳聚糖处理后,纤维在1383.21cm-1处的C—H弯曲峰明显增强,1237.19cm-1附近是酰胺Ⅲ伸缩振动峰,后移至1222.78cm-1,同时,OH的伸缩振动峰由3422.62cm-1移向3 409.97cm-1,原因是壳聚糖与丝蛋白纤维发生了交联反应.吸附在纤维表面的壳聚糖量越多,分子间或分子内氢键缔合的可能性越大,从而使吸收峰移向低波数.

3 结论

(1)采用壳聚糖整理柞蚕丝织物可以明显提高织物的折皱弹性,这种整理过程不含甲醛,对人体安全无害,对环境友好.整理后织物的强力损伤较小,是具有发展潜力的“绿色抗皱整理方法”.

(2)壳聚糖整理可以明显提高柞蚕丝织物的抗干态折皱效果,壳聚糖具有生态环保、抗菌性,可用于不经常水洗的柞蚕丝织物的多功能整理.最佳工艺条件:整理剂质量浓度0.12g/L,柔软剂质量浓度6 g/L,pH 值为4,预烘温度90℃,150℃焙烘3.5min.

参考文献:

[1] 王鸿博,高卫东.甲壳素及壳聚糖在纺织工业中的应用[J].纺织导报,2003(1):26-28.

[2] 吴重亮.甲壳素——壳聚糖在纺织工业中的应用[J].山西纺织,2001(2):28-29.

[3] 陈美云.真丝绸的柠檬酸和壳聚糖防皱整理[J].上海纺织科技,2003(1):40-41.

[4] 张慧慧,封云芳.壳聚糖的制备及对织物抗皱和抗菌性的影响[J].丝绸,2002(11):10-12.

[5] 方开泰.均匀设计[M].北京:科学出版社,1989.

[6] 任露泉.试验优化技术[M].北京:机械工业出版社,1988.