丝素整理剂的制备及在丝绸防皱整理中的应用qq47

高晓红1

张瑞萍1 王海峰1 毛兆清2

1南通大学化学化工学院,江苏南通226007 2海安县恒源丝绸集团有限公司江苏海安226600

原载:第七届全国印染后整理论文集(2008.12);277-282

【摘要】论文从丝素整理剂的制备着手,讨论了丝素、柠檬酸、丝素/柠檬酸复配整理真丝织物后,对真丝织物的折皱回复角、白度、断裂强力的影响。研究表明,单用丝素整理,固着率低,抗皱效果不明显;柠檬酸整理后的真丝织物,抗皱效果较好,但整理后的织物会泛黄或色变;丝素与柠檬酸复配,由于彼此之间良好的协同增效作用,织物的抗皱效果提高明显,泛黄现象得到一定改善。

【关键词】 丝素 柠檬酸 真丝织物 防皱整理

前言

丝绸作为服装用料,由于其存在易折皱、弹性回复性差等先天缺陷,使其不能同一些新型合成纤维相竞争,为了解决其易折皱难题,真丝面料的防皱整理应运而生。随着人们绿色环保意识的增强,无甲醛防皱整理已成为发展趋势。目前国内外研究较多的是多元羧酸甲醛防皱整理剂,以丁四羧酸(BTCA)和柠檬酸(CA)为代表。但由于BTCA成本太高,对染色织物色泽有影响,CA易使织物泛黄,耐洗牢度差等弱点[1],其工业应用受到了制约。废丝是制丝工序的主要副产品,将其脱胶、水解可制成丝素整理剂,由于丝素材料透气性好,附着力强,和人体有着极好的亲和力,彻底免除了树脂整理对人体和环境的负面影响,因而具有广阔的市场前景。.

本文针对真丝织物在服用过程中存在容易折皱、回复性差等现象,采用自制丝素整理剂混合柠檬酸对真丝绸进行整理,整理后的真丝绸具有较好的防缩抗皱性且耐洗牢度良好,整理品手感滑爽,吸湿透气性好,并且保持了真丝绸原有的风格和品质。

1 实验部分

1.1 实验材料

11206电力纺、蚕茧(烘干)

1.2 化学试剂

氢氧化钠(AR)、无水碳酸钠(AR)、柠檬酸(AR)、保险粉、次亚磷酸钠、JFC(工业品)丝素整理剂(自制)等

1.3 实验及测试方法

1.3.1 丝素整理剂的制备

蚕茧预处理后,经初练(98℃)→热水洗(60℃)→复练(98℃)→热水洗(60℃)→冷水洗→烘干→按Wagner着色试验法[2]测试练碱率检验其脱胶效果→水解丝素→冷却→过滤→取滤液用盐酸中和至中性→加入JFC。

1.3.2 防皱整理工艺

室温浸轧整理液(二浸二轧,轧余率100%)→预烘(80℃,5min)→焙烘(150~190℃,l~3min)→水洗(60℃,15min)→烘干(80~85℃)。

1.3.3 折皱回复角的测定

按GB/T3819-97标准的垂直法,在YG(B)541D-II型全自动数字式织物折皱弹性仪上测试;每份试样每次测5经5纬,取其平均值。

1.3.4. 白度的测定

在WS-SD d/o色度白度计上测试,使仪器处于ISO蓝光白度R457的测试状态下,把待测织物叠八层,测其白度5次,取平均值。

1.3.5 断裂强力的测定

按GB/T3923-1997在YG026C型电子织物强力机上测试。断裂强力保留率T:T=TS后/TS前×100%;(T-断裂强力保留率;TS后-试样整理后的断裂强力;TS前一试样整理前的断裂强力。)

2 结果与讨论

2.1 丝素整理真丝织物

表1 表明了单独用丝素整理真丝织物之后的各项性能。

表1 丝素整理后的织物性能

|

丝素浓度%(owf) |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

1 |

211.3 |

265.3 |

77.22 |

7.64 |

97.37 |

|

2 |

217.4 |

271.6 |

77.53 |

7.05 |

98.1l |

|

3 |

222.5 |

279.5 |

78.5l |

7.16 |

99.20 |

|

4 |

214.O |

273.7 |

78.52 |

6.44 |

98.66 |

|

5 |

206.3 |

265.8 |

78.91 |

6.34 |

98.35 |

|

原样 |

209.7 |

266.8 |

83.10 |

3.67 |

100.00 |

注:渗透剂JFC 2ml/L,焙烘:160℃×2min。

从表1可以看出,随丝素浓度的增加,织物的折皱回复角先上升后下降;白度相比原样略有下降,与丝素浓度变化关系不大;而断裂强力基本没有太大变化。这可能是由于丝素分子结构中含有一定量的游离氨基、羟基、羧基等活性基团,对真丝有强烈的吸附作用,并能和蚕丝大分子上的活性基团形成少量的氢键、盐键、酯键、范氏力等结合,它能在纤维表面形成一层薄膜,或沉淀在纤维的内部,起到一定的防缩抗皱作用。由表1还可看出,丝素浓度在3%时,织物的折皱回复角最高,可提高13°左右。

2.2 柠檬酸整理真丝织物

表2表明了单独用柠檬酸整理真丝织物之后的各项性能。

表2 柠檬酸整理后的织物性能

|

柠檬酸浓度%(owf) |

急弹 |

缓弹 |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

7 |

204.5 |

248.O |

77.50 |

9.74 |

98.17 |

|

8 |

212.5 |

254.5 |

76.18 |

10.14 |

96.93 |

|

9 |

218.O |

258.0 |

75.53 |

10.70 |

93.49 |

|

10 |

223.0 |

262.0 |

74.83 |

11.57 |

92.60 |

|

12 |

206.3 |

259.0 |

74.50 |

12.10 |

86.57 |

|

14 |

216_3 |

260.0 |

73.21 |

12.42 |

81.72 |

|

16 |

217.5 |

260.7 |

72.37 |

13.56 |

77.44 |

|

原样 |

185.0 |

217.0 |

82.15 |

4.43 |

100.00 |

注:次亚磷酸钠6%,渗透剂JFC 2ml/L,焙烘:160℃×2min。

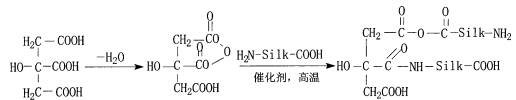

从表2可以看出,织物的折皱回复角随柠檬酸浓度的增加而增大,这是由于柠檬酸分子中的羧基易脱水成酐,所形成的中间产物与真丝纤维中的羧基或氨基发生如下式所示的酯化反应或酰胺化反应:

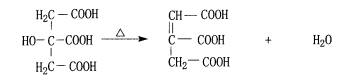

从表2中还可以看出,织物的黄度随柠檬酸浓度的增加也明显增大,这是由于高温焙烘使柠檬酸分子中的羟基与邻位碳原子上的氢共同脱去一分子水而生成含有不饱和键的乌头酸[3-4]以及水等,反应式如下:

乌头酸本身呈黄色[5],整理织物后,由于深色效应,导致织物泛黄。

从表2中还可以看出,柠檬酸浓度超过10%后,织物的折皱回复角变化不大,而黄度随柠檬酸浓度的增大明显增加,断裂强力随柠檬酸浓度的增大而减小。

2.3 丝素和柠檬酸复配整理真丝织物

据有关资料[6],取用柠檬酸整理和未整理的真丝织物,剪成若干小块,放入三元溶剂中,于95℃回流30min,观察发现,未经整理的真丝织物完全溶解,经整理后的真丝织物随处理条件的不同而出现不同程度的不溶物,有些样品几乎不溶解。这表明当蚕丝纤维完全溶于三元溶剂后,水化钙离子与丝素分子上丝氨酸侧链的羟基配位,形成稳定的螯合物,配位过程中,分子间存在着整理剂和丝素分子所形成的共价交联的作用,溶剂分子难以拆除这种共价键,即使溶剂拆开了蚕丝分子间结合键,丝素大分子间还连接着部分交联键和部分整理剂链段。由此证明,丝素与柠檬酸复配时,丝素和柠檬酸本身可以相互交联,有协同作用,使整理剂与纤维分子反应,形成三维网状结构的交联,一定程度上降低了因交联引起的织物强力损失,同时柠檬酸的-COOH与丝素中的-OH发生酯化反应,形成大分子结构,可以在一定程度上防止柠檬酸处理时真丝织物的黄变。因而本课题以下就丝素水解条件和防皱整理过程中的各工艺因素对真丝织物各项性能的影响作了一些系统分析。

2.3.1 丝素水解条件对整理效果的影响

2.3.1.1 水解时间的影响

选取丝素浓度为3%,柠檬酸的浓度为10%,固定其他条件不变,改变丝素的水解时间,测定整理后织物的各项性能,结果见表3。

表3 丝素水解时间对整理效果的影响

|

水解时间min |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

60 |

232.7 |

265.7 |

80.550 |

6.48 |

91.61 |

|

90 |

241.0 |

269.7 |

79.47 |

6.98 |

93.49 |

|

120 |

255.1 |

278.7 |

79.01 |

7.61 |

96.42 |

|

150 |

253.5 |

274.7 |

78.58 |

9.62 |

94.95 |

|

180 |

251.7 |

274.O |

76.78 |

11.79 |

93.01 |

|

原样 |

214.5 |

247.O |

82.60 |

4.59 |

100.00 |

注:丝素3%,柠檬酸10%,次亚磷酸钠6%,NaOH

3g/L,渗透剂JFC 2ml/L,焙烘:160℃,2min。

从表3可以看出,随着丝素水解时间的延长,被整理织物的急弹、缓弹均有一定程度的增加,到120min时达到最大,缓弹折皱回复角提高了31°,但当丝素水解时间超过120min后,折皱回复角变化不大,甚至略有减小。这是因为开始时水解时间不足,丝素水解不充分,丝素整理剂的分子量很大,只能吸附或覆盖于纤维表面。随着丝素水解时间的延长,丝素大分子链不断的发生断裂,生成了各种分子量较低的多肽分子,这些多肽分子量越小,分子越小,越容易进入纤维内部微小的空隙中,而丝素分子的大小也决定着跟柠檬酸复配时相互之间混合的均匀程度。丝素分子太大,就不能与柠檬酸混合均匀;而丝素分子太小,则柠檬酸与丝素分子之间因太充分的交联反应而使整理剂中能与织物发生交联的基团大大减少,因而对整理织物失去了意义。由表3知,丝素碱性水解时间以120min为宜。

2.3.1.2 NaOH浓度的影响

选取丝素浓度为3%,柠檬酸的浓度为10%,固定其他条件不变,改变NaOH浓度,测定整理后织物的各项性能,结果见表4。

表4 NaOH浓度对整理效果的影响

|

NaOH浓度g/L |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

1 |

220.0 |

255.5 |

78.82 |

7.60 |

92.09 |

|

2 |

227.5 |

262.O |

79.32 |

7.40 |

93.27 |

|

3 |

229.O |

263.0 |

79.43 |

7.08 |

95.60 |

|

4 |

216.O |

258.7 |

79.59 |

6.98 |

92.52 |

|

5 |

215.0 |

256.7 |

77.45 |

7.72 |

91.30 |

|

原样 |

185.O |

217.0 |

82.86 |

4.44 |

100.00 |

注:丝素3%,柠檬酸10%,次亚磷酸钠6%,水解时间120min,渗透剂JFC 2ml/L,焙烘:160℃,2min。

由表4可以看出,随着用于NaOH浓度的增加,被整理织物的急弹和缓弹先增加后减小。当NaOH浓度为3g/L时,织物的折皱回复角最大,而超过3g/L时折皱回复角又开始减小。这是因为NaOH的浓度过大时,丝素水解加快,丝素分子量过小,浸轧时与蚕丝纤维的吸引力减小,能附着在纤维上的丝素分子减少,经过焙烘与纤维发生的交联也大大减少。而在NaOH浓度适宜的情况下,丝素分子被分解成的多肽分子的大小也适宜,这不仅有利于渗透到蚕丝内部的空隙中,均匀分布于织物内,焙烘后更有利于交联。综合各项因素,NaOH浓度以3g/L为宜。

2.3.2 丝素整理剂浓度的影响

改变整理剂浓度,测定整理后的各项性能见表5。

表5 丝素整理剂浓度对整理效果的影响

|

丝素浓度%(owf) |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

1 |

233.5 |

273.0 |

74.93 |

12.32 |

87.18 |

|

2 |

237.5 |

279.O |

72.71 |

13.10 |

92.85 |

|

3 |

255.2 |

287.0 |

73.88 |

12.97 |

97.66 |

|

4 |

235.5 |

274.0 |

76.08 |

11.74 |

94.26 |

|

5 |

233.O |

272.0 |

74.77 |

12.87 |

93.43 |

|

原样 |

213.5 |

250.5 |

82.45 |

4.11 |

100.00 |

注:柠檬酸10%,次亚磷酸钠6%,渗透剂JFC

2ml/L,焙烘:160℃,2min。

由表5以看出,织物的急、缓弹折皱回复角随着丝素整理剂浓度的增加而增加,到3%时达到最大,缓弹折皱回复角增加了37°。但当浓度超过3%后,急、缓折皱回复角开始变小,手感也变僵硬。这可能是由于丝素整理剂浓度过高时,大部分丝素分子只能附着在纤维表面,只有一部分分子进入蚕丝纤维内部的缝隙中。

随着丝素溶液浓度的增加,纤维间的粘附力及交织点的粘结作用增强,折皱回复性下降,手感变硬。因此,丝素整理剂浓度取3%为宜。

2.3.3 焙烘温度的影响

焙烘温度对织物性能的影响见表6。

表6 焙烘温度对整理效果的影响

|

焙烘温度℃ |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

150 |

228.O |

268.3 |

80.79 |

6.30 |

101.05 |

|

160 |

229.5 |

272.0 |

79.62 |

7.64 |

98.82 |

|

170 |

258.2 |

289.8 |

75.79 |

11.71 |

97.85 |

|

180 |

230.O |

267.O |

70149 |

16.57 |

97.08 |

|

190 |

244.7 |

281.0 |

64.68 |

23.50 |

97.25 |

|

原样 |

219.5 |

256.5 |

79.50 |

7.35 |

100.00 |

注:柠檬酸10%,次亚磷酸钠6%,渗透剂JFC

2ml/L,焙烘时间2min。

由表6可以看出,随着焙烘温度的升高,整理织物的折皱回复角先增加后减小,而白度和断裂强力下降,黄度升高。这是因为焙烘温度过高,不仅使整理剂变性,而且还使织物变脆;焙烘温度太低,则不能够提供整理剂与织物发生交联反应所需的温度,影响整理效果。因此,焙烘温度以170℃为宜。

2.3.4 焙烘时间的影响

焙烘时间对织物性能的影响见表7。

表7 焙烘时间对整理效果的影响

|

焙烘时间min |

急弹° |

缓弹° |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

1.0 |

230.7 |

261.7 |

80.45 |

7.34 |

98.84 |

|

1.5 |

243.O |

276.3 |

78.68 |

9.58 |

97.49 |

|

2.0 |

249.5 |

287.3 |

76.22 |

12.00 |

96.31 |

|

2.5 |

261.0 |

298.6 |

74.64 |

13.51 |

93.01 |

|

3.0 |

237.0 |

278.7 |

72.18 |

15.24 |

90.29 |

|

原样 |

194.0 |

235.O |

83.27 |

4.24 |

100.00 |

注:柠檬酸10%,次亚磷酸钠6%,渗透剂JFC 2ml/L,焙烘温度170℃

由表7可以看出,随着焙烘时间的增长,被整理织物的折皱回复角先增大后又减小,白度降低黄度增加,断裂强力减小,这是因为随着焙烘时间的增加,在适宜的温度下,织物和整理剂的交联程度不断增加,从而提高了织物的弹性和折皱回复角,但当焙烘时问过长时,织物的折皱回复角反而减小,而且长时间的焙烘对织物的白度和断裂强力有较大的影响,且还会损伤织物,影响织物的手感。综合考虑各项因素,焙烘时间以2min~2.5min为宜。

2.3.5 正交实验

根据以上单因素分析所确定的范围进行L9(33)的正交优化实验,确定其最佳整理工艺:焙烘温度175℃,丝素整理剂浓度4%(owf),焙烘时间2.5min。

2.4 丝素、柠檬酸、丝素整理剂对真丝绸的防皱性能比较

表8 丝素、柠檬酸、丝素整理剂对真丝绸的防皱性能比较

|

|

折皱回复角提高率% |

白度% |

黄度% |

断裂强力保留率% |

|

原样 |

O |

80.62 |

5.60 |

100.00 |

|

丝素 |

8.8 |

78.51 |

7.16 |

99.20 |

|

柠檬酸 |

25.7 |

74.83 |

11.57 |

92.60 |

|

丝素/柠檬酸 |

20.7 |

79.56 |

7.56 |

97.00 |

由表8可以看出,折皱回复角提高率:柠檬酸,丝素,柠檬酸/丝素;白度正好相反。这是因为用丝素整理时,由于丝素分子结构中的各种基团只能与真丝纤维发生少量的共价交联,所以单独使用,固着率低,抗皱效果不明显;用柠檬酸整理时,由于柠檬酸分子中的羧基易脱水成酐,所形成的中间产物与真丝纤维中的羧基或氨基发生酯化反应或酰胺化反应而与织物发生交联,被整理织物的抗皱性大大提高,但是泛黄严重,使织物在后续的染色工艺中特别是染浅色时受到严重影响;丝素/柠檬酸复配整理真丝织物不仅能提高织物的抗皱性能,而且在一定程度上可以改善其泛黄现象。

3 结论

1)当单用丝素整理剂整理丝绸时,由于丝素分子结构中与真丝发生共价交联的基团较少,所以单独使用,固着率低,抗皱效果不明显。

2)经柠檬酸整理后的真丝织物,抗皱效果较好,但整理后的织物会泛黄或色变。

3)丝素与柠檬酸复配整理真丝织物后,织物的抗皱效果提高明显,提高20%左右,且能改善柠檬酸整理后的真丝织物泛黄现象。

参考文献

[1]孙作柏.多元羧酸防皱整理剂的现状[J]针织工业,2006,(4):45-48

[2] Hiromi Yamada,Hiroshi Nakao,Yoko Takasu et a1.Preparation of

undegraded native molecular fibre in solution from silkworm cocoons[J]Materials

Science and Engineering,2001,14(1-2):4l-46

[3] B.A.K.Andrews.Fabric whiteness retention in durable press finishing

with citric acid[J]TCC,1993,25(3):52

[4] C.Schramm and B.Rinderer,Optimizing citric acid durable press

finishing to minimize fabric yellowing[J]TCC,1999,3l(2):23

[5] 阎克路.染整工艺学教程(一)[M]北京,中国纺织出版社,2005:224-227

[6]曹万里,无甲醛整理研究现状及问题探讨[J]丝绸,2001,(6):12-14