地毯背涂上胶应用工艺

王雪良 龚丽琴 上海石化总厂实验厂

原载:染整涂层及其他整理学术论文、资料选辑/1990

提要

本文结合生产实践,介绍了地毯背涂上胶的概况,详细地阐述了粘合剂的性能,填充剂、地毯胶料的调配,以及地毯单面上胶、黄麻背衬、泡沫背衬的上胶工艺,并提出了化纤地毯有待解决的问题。

一、概况

随着我国外贸和旅游事业的发展和人民生活水平的提高,对地毯的需求量剧增,成为高档消费品之一。近十五年来,世界地毯总产量增长一倍多,例如1984年的地毯总产量为24.33亿米2,其中簇绒地毯占75%,针刺地毯占12%,机织地毯占10%。作为地毯的原料,主要是耐纶(65%)、羊毛(15%)、涤纶(8%),以及腈纶、丙纶等。

地毯是一种软质铺地材料,不仅使人行走时舒适,防止滑跌,还具有吸音,减少噪音及隔热效果,是华丽、高雅的装饰材料,还可简化地面施工,因此,各种地毯都受到人们的青睬。在经济发达的国家,地毯普及面较广,美国建筑物使用铺地材料的地面覆盖率较高,全国平均为50%以上。

我国手工编织地毯历史悠久,在世界上享有盛誉。近年来,我国地毯行业也迈开了发展的大步,先后引进近二十条地毯生产线,并络续投产。我厂于1985年引进西德、英国的针刺机和簇绒机,以及丹麦的上胶机等生产线。以涤纶粗旦短纤维为原料,生产金山羊牌地毯,在市场上颇受欢迎,成为热销的装饰配套产品之一。

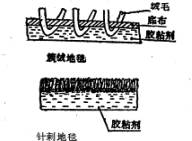

地毯是一种特殊的织物品种,分为簇绒和针刺二大类。簇绒地毯主要是由高速簇绒机的刺针和套口机,将地毯毛纱镶入丙纶底布中,形成一定高度的毛圈层,或切割成短绒状的面层。针刺地毯是应用具有前叉的刺针,通过上下运动,使己梳理铺网的纤维相互缠结而制得,并由花色针刺机针刺出几何图案的花纹。

这二种地毯都必须应用粘合剂进行背面涂复,该工艺通称为地毯上胶。本文主要介绍有关地毯上胶的概况。

二、地毯上胶组份及配制

地毯上胶是地毯加工中的重要工序之一。其主要目的如下;

(1)使绒头固着于底布上,或使纤维固定,防止纤维脱落。

(2)保持地毯尺寸大小稳定。

(3)使地毯硬挺、厚实,改善产品身骨。

(4)防止地毯打滑,改善着地性,防止在铺用中打卷挠角。

(5)提高地毯强度和使用期。

在地毯上胶组份中,主要有胶粘剂、填充剂、增稠剂、促进剂和消泡剂等,兹分别介绍如下;

1、胶粘剂

作为地毯上胶用的胶乳最初都用天然橡胶乳液,与填充剂等物质混炼,然后涂布在地毯上,以形成柔韧的防水涂层。但随着合成橡胶胶乳的开发,逐渐代替了天然胶乳,尤其是六十年代初问世的羧基丁苯橡胶,由于有着配制简单、稳定性好、能较长时间贮存、而且粘着性、耐老化性、白度等均良好、无臭味,容易得到各种软硬的手触感等优点,特别适用于地毯的上胶。

作为地毯用胶粘剂,必须具备下列性质;

(1)粘着性良好,具有较高的剥离强力和耐冲击强度。

(2)操作性良好,特别要有较高的干态填充性。

(3)易增粘,容易调节成一定粘度。

(4)机械稳定性好,有一定的贮存稳定性和施工稳定性。

(5)化学稳定性好、耐水、耐磨、耐湿磨、具有低发泡性。

(6)耐老化性好。

(7)无味无臭,对环境、人体都无影响。

(8)价格低廉。

为了调节胶料含固量及降低成本,往往添加大量填充剂,这就要求胶乳在高充填物时具有高粘着力和稳定性,而且,填充剂通常以干燥状态加入,所以要求胶乳具有较高的干态填充性和低发泡性。表面张力为30-60达因/厘米的胶乳一般都能适用。

目前常用的地毯胶粘剂及主要性能列于表1。

由组合不同单体和调节用量比例进行乳液聚合,可得到不同性能和软硬手感的胶粘剂。从原则上讲,表1中的各种胶粘剂都适用于地毯涂层,都可获得较满意的涂层效果。在实际使用中,可根据纤维类型、使用要求和价格成本选用。

表1 常用的地毯胶粘剂及主要性能

|

|

聚合物 |

通称 -乳液 |

弹性 |

柔软性 |

耐洗性 |

耐干洗性 |

耐热变色 |

耐光变色 |

可填充性 |

难燃性 |

|

合成树脂类 |

聚丙烯酸酯 聚酯酸乙烯 聚酯酸乙烯+乙烯 聚氯乙烯 |

PA PVAC EVA PVC |

好 差 一般 差 |

优良 一般 一般 一般 |

好 一般 好 好 |

好 差 好 好 |

优良 好 好 一般 |

优良 好 好 好 |

一般 一般 一般 一般 |

差 差 差 差 |

|

橡胶类 |

天然橡胶 丁二烯+苯乙烯 羧基变性丁二烯+苯乙烯 |

NR SRB XSRB |

优良 优良 优良 |

好 好 好 |

好 好 好 |

一般 一般 一般 |

一般 一般 一般 |

差 一般 一般 |

好 好 好 |

差 差 差 |

|

塑胶类 |

丁二烯+丙烯睛 丁二烯+氯乙烯 |

丁腈 氯丁 |

优良 优良 |

好 好 |

好 好 |

一般 一般 |

一般 一般 |

一般 一般 |

好 好 |

差 较好 |

丙烯酸酯乳液、EVA乳液有较高的剥离强力,酯酸乙烯乳液价格较低,但耐水性差。由于它们的干态填充性都较低,通常用于全浸渍、单面浸涂及低填充比的场合,而橡胶类胶粘剂可用于各种用途,及高填充比的场合。

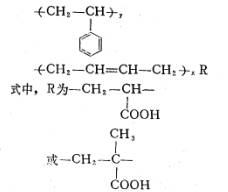

为了提高粘合力和剥离强力,以及改善操作条件,在七十年代末,我国也开始研制羧基变性的丁苯橡胶。这种地毯专用胶乳是一种新型的活性胶乳,采用不饱和羧酸、苯乙烯和丁二烯为单体,在乳化剂、引发剂、调节剂等助剂存在下进行乳液聚合,再经pH调节为碱性后制得。其结构式为;

由于在分子结构中引入了羧基,使大分子基团之间有较强的键合力,因此使地毯胶乳具有自硫化交联性能,不必象普通的丁苯胶乳那样需要添加氧化锌一类促进剂或硫化剂,而且可在较低温度和较短时间下焙烘后形成交联,达到使地毯背衬粘固的目的。

从七十年代起,世界各国已将羧基丁苯橡胶胶乳大量用于地毯工业,竟相开发新品种,据称目前已有50多种牌号。表2列出了部份来华交流的几种牌号和规格。

2、填充剂

合成胶乳与填充剂之比一般称为填充比。在胶乳中加入填充剂是为了对生胶起补强作用,以提高乳胶的各种性能,并降低成本。应用最多的填充剂是重质碳酸钙。填充剂的质量和粒径大小,对胶料粘合力的影响很大(表3)。从表可知,粒子愈细,补强作用越大,各项强度也随着增加。因为粒子

愈细,比表面积愈大,与胶乳的接触而积增多,胶粘性就愈好。但若粒度过细,使填充剂分散能力差,填充量降低,则粘度增高,而且成木也增大,如欲获得高填充量,势必要另加分散剂。一般使用的碳酸钙细度为325目,因来源丰富,价格低廉,在乳液中易于分散,具有较满意的补强作用。

在要求阻燃的场合,除了可选用聚氯乙烯乳液,氯丁橡胶乳液外,还可以用氢氧化 表2 地毯胶部份牌号和性能

|

单位 |

牌号 |

外观 |

类型 |

总固量 |

pH |

比重 |

粘度* |

** |

软硬 |

备注 |

|

英国 ILC 公司 |

EC8048 |

白 |

XSBR |

50±1% |

9-10 |

1.0 |

1500-2500 |

|

|

已配制胶 |

|

EC8047 |

稍白 |

XSBR |

78±1% |

9-10 |

1.2-1.4 |

0.8-1万 |

|

|

已配制胶 |

|

|

EC2035 |

兰灰 |

XSBR |

78±1% |

>9.5 |

1.5-1.6 |

0.8-1万 |

|

|

己配制胶 |

|

|

EC3036 |

白/棕 |

SBR |

75.5±1% |

>11 |

1.25 |

2500-4000 |

|

|

已配制肢 |

|

|

日本 Nich- isol |

GL450 |

白 |

XSBR |

75±1% |

9.5-10.5 |

|

3.5-4.5万 |

|

|

已配制胶 |

|

GF8 |

黑 |

XSBR |

71±1% |

1O-ll.5 |

|

3000-4000 |

|

|

己配制胶 |

|

|

GL350 |

白 |

XSBR |

75±1% |

9.5-10.5 |

|

3.5-4.5万 |

|

|

已配制胶 |

|

|

日本 瑞翁 公司 |

LX424 |

白 |

XSBR |

50% |

8.5 |

1.0 |

80 |

3 |

标准 |

原肢 |

|

LX426 |

白 |

XSBR |

50% |

8.5 |

0.99 |

100 |

40 |

软 |

原胶 |

|

|

LX433 |

白 |

XSBR |

50% |

9.0 |

1.03 |

120 |

40 |

硬 |

原胶 |

|

|

LX435 |

白 |

XSBR |

50% |

8.5 |

1.01 |

150 |

38 |

中硬 |

原胶 |

|

|

日本 橡胶 工业 |

JSR0561 |

白 |

XSBR |

69% |

10.3 |

0.96 |

480 |

32 |

软 |

原胶 |

|

JSR0602 |

白 |

XSBR |

52% |

11.5 |

1.03 |

40 |

35 |

硬 |

原胶 |

|

|

JSR0592 |

白 |

XSBR |

50% |

9 |

1.0 |

240 |

31 |

软 |

原胶 |

|

|

JSR0541 |

白 |

XSBR |

54% |

8.3 |

1.01 |

350 |

60 |

软 |

原胶 |

|

|

日本 Lac- star |

DS801 |

白 |

XSBR |

50±1% |

8.7 |

0.99 |

>300 |

55 |

软 |

原胶 |

|

DS602 |

白 |

XSBR |

50±1% |

8.7 |

1.0l |

>300 |

55 |

半硬 |

原胶 |

|

|

DS203 |

白 |

XSBR |

50±1% |

8.7 |

1.02 |

>300 |

55 |

硬 |

原胶 |

|

|

上海 高化 |

5050 |

白 |

XsBR |

>44% |

10-11

|

1.0 |

20-60 |

33 |

软 |

原胶 |

|

4060 |

白 |

XSBR |

>44% |

10-11 |

1.0 |

20-60 |

33 |

略硬 |

原胶 |

|

|

高化 *** |

PL756 |

白 |

XSBR |

50±2% |

6.5-8 |

|

<100 |

|

硬 |

原胶 |

|

PL793 |

白 |

XSBR |

50±1% |

6.5-9.5 |

|

<1000 |

|

软 |

原胶 |

注:*粘度(厘泊),**表面张力(达因/厘米),***高化;高化加拿大宝兰山

铝作填充剂,或拼用卤化物、三氧化锑等阻燃剂。在实际应用中,可根据地毯背胶的抗张强度、伸长率、软硬性及成本要求等选用不同的填充比,一般为1︰0~3,在填充比1:2.5时,抗张强度和伸长率大多能达到最佳水平。

求3 碳酸钙粒径对应用性能的影响

|

等级 |

平均粒径(微米) |

对应用性能的影响 |

强度(抗张、撕裂、定伸) |

|

超细 |

<0.1 |

补强 |

↑↑↑ ↑↑ ↑ ∣ |

|

细 |

0.1-1 |

半补强 |

|

|

普通 |

1-5 |

稀释 |

|

|

粗 |

>5 |

反补强 |

3、增稠剂

在胶料中加入增稠剂是为了增加粘度、改进加工性能和应用性能。但用量过多,则粘度增加过大,将使胶粘剂在涂胶时难以铺展,不能均匀涂布,物理机械性能也有所降低。如粘度过低,则使上胶量不足,或易使胶料渗入到地毯表面而造成疵点。一般用增稠剂调节到1.0-2.4万厘泊,这样,在地毯上胶后可获较好的性能效果。常用的增稠剂有聚丙烯酸钠、聚乙烯醇,也可应用羧甲基纤维素、羟乙基纤维素等水溶性聚合物。它们与胶粘剂有较好的拼混性,当用量为2-3%时,不致影响粘合力和剥离强力。对于含有羧酸等酸性基团的粘合剂(如聚丙烯酸类)可加入氨水等碱剂增粘。其特征为不损伤薄膜,耐水性和柔软性良好。

4、促进剂

一般用氧化锌或硫黄。其目的在于促进胶乳硫化,降低焙烘条件,提高粘结牢度,尤其是拼用天然橡胶或普通丁苯胶乳的胶粘剂。对于XBR胶减少或不加促进剂,也可顺利硫化。

5、胶粘剂配制

表4列出地毯上胶用的代表性配方,其配制工艺较为简便。可将胶乳倒入打浆桶中,在快速搅拌下加入填充剂、添加剂,经搅拌15分钟后,抽入调配槽慢速搅拌1-4小时,并用增稠剂逐步调节粘度为一定值后,即可进行上胶。

三、上胶工艺

在地毯加工中,背涂上胶工艺不仅影响地毯的外观和性能,也影响到地毯的使用寿命。地毯上胶有单面上胶、黄麻背衬、泡沫背衬等工艺。其中针刺地毯一般用单面上胶;簇绒地毯经第一次单面上胶后,再经第二次上胶,同时粘贴黄麻衬布或再涂布泡沫胶粘剂,形成泡沫背衬。

上胶工艺流程为;

单面上胶;地毯→单面上胶→烘干→焙烘→成卷。

黄麻背衬;地毯→单面上胶→预烘→第二次上胶→贴黄麻衬布→加压→烘干上焙烘→成卷。

泡沫背衬;地毯→单面上胶→预烘→涂泡沫胶→烘干→焙烘→成卷。

1、单面上胶

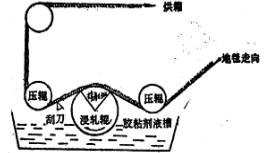

单面上胶主要是使地毯的纤维绒头固着、尺寸稳定、硬挺、不打滑等(图1)。上胶方式与一般织物涂层加工采用的辊筒刮

刀法相似(图2)。加工时使地毯正面向上,由浸涂辊筒将贮槽内的胶粘剂施加于地毯,在背面涂上较厚的一层,过量的胶粘剂由刮刀刮除后返回贮槽中。

|

|

|

|

图1 单面上胶地毯的断面 |

图2 地毯单面上胶装置 |

浸涂胶粘剂量与地毯运行速度、地毯张力、刮刀的厚度和形状与放置角瘦、接触辊接触弧度大小、及浸涂辊转速等有关。可调节机械来改变施加量及受力大小和渗透性(表5)。要提高胶粘剂施加量,可减慢地毯运行速度,加快浸涂辊转速,增加接触弧度,减小刮刀压力和角度。改用圆头刮刀,提高胶粘剂的粘度,反之,可加快地毯运行速度,减慢浸涂辊转速,减少接触弧度,改用尖头刮刀,并增大对地毯压力、减小胶粘剂粘度等措施。

在地毯上胶之前,如经蒸汽给湿,可提高胶粘剂与地毯之间的粘着力和渗透性。

表4 代表性的上胶配方

|

组 份 |

第一次上胶 |

第二次上胶 |

|

胶 乳 碳酸钙 氧化锌 聚丙烯酸钠 上胶量 |

100 100-300 0-2 1-5 500-800克/米 |

100 50-150 0-2 1-5 300-600克/米 |

表5 影响浸涂胶粘剂量的因素

|

项目 |

增大 |

减少 |

||

|

|

施加量 |

渗透量 |

施加量 |

渗透量 |

|

浸涂辊转速 地毯运行速度 地毯拉力 接触弧度 刮刀压力 刮刀角度 胶粘剂粘度 |

多 少 多 多 少 多 多 |

好 差 好 好 好 差 差 |

少 多 少 少 多 少 少 |

差 好 差 差 差 好 好 |

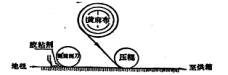

2、黄麻背衬

簇绒地毯上胶加工常用双层背衬法,经第一次上胶后,地毯背面向上,由拉幅机将地毯二边拉紧,经预烘后,用辊筒刮刀装置进行第二次上胶,同时喂入黄麻布,由压辊将黄麻布压紧在地毯上,进行烘干和焙烘(图3、图4)。

|

|

|

|

图3 黄麻背衬断面 |

图4 第二次上胶与粘贴黄麻布 |

第二背衬大多用黄麻布,也有用合纤织物、纱布、棉布等。该工序的目的是粘着和固定纤维,增加硬度、重量、及美观性,提高耐磨性,在黄麻布与地毯之间要求有强粘着力,胶粘剂也应具有强的初期粘附力和快速干燥性。

预烘的目的是使第一次上胶的涂层基本上干燥,如不经烘燥即粘贴黄麻布,则胶粘剂的渗透性较大,胶料向地毯内部和向黄麻布外面的渗透较多,不利于黄麻布粘着。若预烘得太干燥,也不利于第二次涂层的粘着。

第二次上胶配方与第一次的相似,但为了提高黄麻布的剥离强力,可减少胶粘剂中的碳酸钙量。

3、泡沫背衬

地毯经第一次上胶后,再涂布发泡胶粘剂可形成泡沫背衬。在西欧生产的簇绒地毯中,80%为泡沫背衬。它具有下列优点,(1)弹性好;(2)体积膨大,有增重感;(3)尺寸稳定;(4)防止打滑;(5)保暖、吸音。在地毯背面涂复较厚的一层泡沫胶层后,用户就不必再购买地毯衬垫材料,也感觉不到地毯轻微的高低不平,并可简化地毯的铺设工作。因为弹性好,还可提高行走的舒适感。据说泡沫背衬还能延长地毯的使用寿命。

泡沫上胶时可采用机械发泡机,将胶粘剂等组份泵入混合器,与压缩空气相混合后,送入发泡装置。发泡装置是由一对齿轮辊组成,液体和空气混合物被迫循着固定的和转动的牙齿之间的曲折通道前进,并由这种机械作用导入剪切力。

用于地毯泡沫上胶的胶乳,要求有高含固量(约70%)和低粘度(500厘泊以下)。

目前国内尚未生产高含固量的丁苯胶乳,故实际使用的发泡胶全是进口的制剂。

据介绍,泡沫胶的主要成份如下;

|

组份 |

SBR |

发泡剂 |

泡沫稳定剂 |

硫化促进剂 |

填充剂 |

防老化剂 |

增粘剂 |

|

用量 |

100 |

1-4 |

0-1 |

0-2 |

0-100 |

0-1 |

0-0.5 |

发泡剂一般用十二烷基磺酸钠、肥皂液等,泡沫稳定剂用磺代丁酰胺、硬脂酸钠、N一十八烷基琥珀酸二钠等,加入增稠剂如聚丙烯酸钠后,可以帮助穗定泡沫,控制气泡大小,并在保持泡沫结构的状态下进行胶凝固化。

在进口泡沫中,有A液和B液二种。A液含胶乳、填充剂等成份,B液含发泡剂、促进剂等,在临用前将A液和B液混合,经起泡机起泡。一般应用比例为A︰B=97~95︰3~5,混合后的存放时间不宜超过24小时。

用空气发泡的发泡比一般为1:0.2~0.5,如发泡比大,则沫泡涂层膨松,弹性好,柔软,但牢度降低,易剥落,不耐磨,发泡比小则泡沫层较紧密坚实,涂层薄,弹性差。所以,应视具体要求,调节合适的发泡比。在生产中可用称量法检查,控制比重为200~500克/升。

我厂采用连续式调制工艺,将所需空气与胶料等连续计量进入混合室,在高速剪切的使用下,形成结构细密的泡沫。经过完全混炼的泡沫胶,由软管输送到地毯背面。

涂布方式采用刮胶辊法,其优点是在上胶过程中,一旦在辊筒上出现凝块,可使刮胶辊冷却并旋转,使易于清除凝结物。上胶量由调节辊筒的上下位置来控制。

己上胶的地毯通过煤气红外区预烘,加速泡沫胶乳的凝固,最后经焙烘固化。

4、工艺条件

地毯上胶加工主要工序为上胶和焙烘。要求厚薄均匀一致,防止胶料渗出到地毯正面。针刺地毯上胶后应充分烘干,而簇绒地毯须第二次上胶,不必十分干燥,以增加二次上胶层之间的粘合力。

焙烘时控制烘箱温度在160-170℃,在地毯上的实际温度为140-150℃,焙烘时间10分钟左右。

四、上胶机主要配件

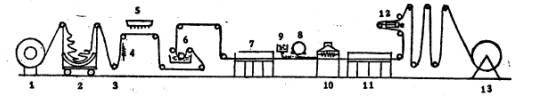

我厂引进的上胶机由丹麦Campain公司制造,有效福宽2米,车速为0-5米/分,全机可分成5个部份。

1、第一部份;送布退卷J形箱;张力辊;电烧毛装置;汽蒸给湿装置。

2、第二部份;配料桶,贮槽,浸涂辊,预烘箱。

3、第三部份;配料桶,发泡胶调配器,黄麻布喂入装置。

4、第四部份;煤气红外区,焙烘烘箱。

5、第五部份;冷却区、松紧调节辊、切边装置、计长成卷装置。

图5 上胶机示意图

1、退卷 2、J形箱 3、张力辊 4、电烧毛装置 5、汽蒸装置 6、第一次上胶装置 7、烘燥 8、黄麻布喂入 9、第二次上胶装置 10、媒气红外区 11、烘燥12、松紧调节辊13、成卷装置

五、今后工作

我国针刺、簇绒地毯加工尚属起步,还有大量工作待探索,例如,在胶料方面,研制高含固量的胶乳,提高其耐热性、耐冷冻性,延长贮存期,合成具有高粘结牢度的变性粘合剂,提高泡沫背衬和黄麻布的粘结牢度。在加工方面研究第一次上胶采用发泡工艺以减少能耗;合理选用染料,改善可染性及纺前染色性,提高鲜艳度和色泽牢度;采用提花,印花等方式增加花色品种,在地毯整理上有阻燃,防静电、防污等课题;在地毯使用方面,有洗涤剂的选择和使用,为便于夏季存放,设法制成小块地毯;在铺用中有选择花色、图案及包缝边线色泽等,扩大多变性等等。总之,地毯行业是纺织工业中的一个分支,对印染工作者来说,象织物加工一样,同样有着大量课题有待探讨。

参考文献

[1]“日本合成橡胶公司座谈资料”1986

[2] "地毯胶鉴定资料",高桥化工厂,1986.1

[3]“英国ILC公司交流资料”,1985年

[4]"日本合成橡胶公司资料",1986年

[5]"日本瑞翁公司交流资科",1986年

[6]"上海高桥——宝兰山公司,"羧基丁苯胶乳质量标准"

[7]”日本Nichisole公司技术服务报告”,1983.8