量子通信技术yd20817

|

|

|

|

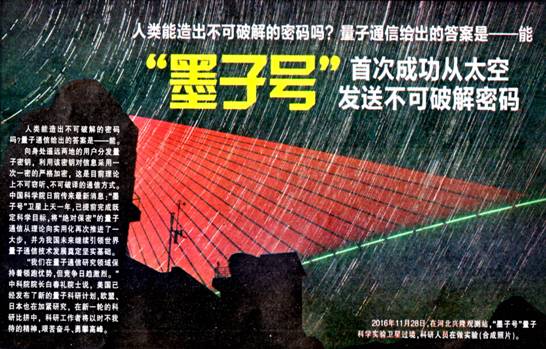

人类能造出不可破解的密码吗?量子通信给出的答案是——能。

向身处遥远两地的用户分发量子密钥。利用该密钥对信息采用一次一密的严格加密。这是目前理论上不可窃听、不可破译的通信方式。中国科学院日前传来最新消息:“墨子号”卫星上天一年。已提前完成既定科学目标。将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。并为我国未来继续引领世界量子通信技术发展奠定坚实基础。 “我们在量子通信研究领域保持着领跑优势,但竞争日趋激烈。”中科院院长白春礼院士说。美国已经发布了新的量子科研计划。欧盟、日本也在加紧研究。在新一轮的科研比拼中。科研工作者将以时不我待的精神,艰苦奋斗、勇攀高峰。 (上图:2016年11月28日‘在河北必降观测站。“墨子号”量子科学实验卫单过境。科研人员在做实验(合成照片)。 |

|

|

提前完成三大科学目标: 千里纠缠 星地传密 隐形传态 8月1O日凌晨,中国科技大学潘建伟、彭承志团队联合中科院上海技物所等单位宣布,“墨子号”在国际上首次成功实现了从卫星到地面的量子密钥分发和从地面到卫星的量子隐形传态。这是继今年6月实现千公里级星地双向量子纠缠分发和量子力学非定域性检验后,我国科学家利用“墨子号”实现的又两项重大突破。

什么是量子密钥?这得从量子特性和传统信息加密技术的“瓶颈”说起。作为最小的、不可再分割的能量单位,量子具有不可克隆、“测不准”等特性。用量子做成“密钥”来传递信息,窃听必然会被发现,且加密内容不可破译。去年8月升空的全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”,为通过太空“量子传密”提供了可能。实验表明,在1200公里通信距离上,星地量子密钥的传输效率比地面光纤信道高1万亿亿倍,卫星平均每秒发送4000万个信号光子,一次实验可生成300千比特(kbit)的密钥,平均成码率达1.1千比特/秒(kbps)。

星地量子隐形传态是“墨子号”的另一个重大科学目标。“墨子号”过境时,与海拔51OO米的西藏阿里地面站建立光链路。地面光源每秒产生8000个量子隐形传态事例,从500公里到1400公里的距离向卫星发射纠缠光子,实验表明,所有6个待传送态均以大于99.7%的置信度超越了经典极限。潘建伟院士说,至此,“墨子号”三大既定科学目标均成功实现,为我国未来继续引领世界量子通信技术发展和空间尺度量子物理基本问题检验前沿研究,奠定了坚实的基础。 |

|

|

|

左图:在云南丽江观测站,潘建伟(前排右二)、王建宇(前排左一)、彭承志(后排右 一)等科研人员在做实验(2016年12月22日摄)。 |

|

|

|

|

量子通信如何实现安全、长距离、可实用化,是最大的挑战,全世界这一领域的科学家为之奋斗了几十年。

最直接的方式是光纤传输。但由于量子很“脆弱”。用光纤传输的距离有限:量子通过地面光纤传输的损耗很大,也不能像传统通信一样进行“信号放大”。“光信号经过外太空的损耗很小,可以扩展量子通信距离。”中科院上海技术物理研究所研究员、量子科学实验卫星工程常务副总师王建宇说。同时,由于卫星具有方便覆盖整个地球的独特优势,是在全球尺度上实现超远距离实用化量子密码和量子隐形传态最有希望的途径。

从本世纪初以来.这个方向就成为国际学术界激烈角逐的焦点,但难度也非常大。王建宇曾打过一个比喻:星地之间的量子联通有多难?就好比在万米高空往地面的一个存钱罐里扔硬币,需要准确地将硬币掷入储蓄罐的狭小入口。

潘逸伟团队的研究一直走在世界前沿。对于此次公布的成果,《自然》的物理科学主编卡尔·济耶梅利斯用“非常兴奋”来形容:研究团队用相互纠缠的光子安全传送了至关重要的量子密钥,“量子密钥是保障通信极高保密性的关键”。

“这一成果为构建覆盖全球的量子保密通信网络奠定了可靠的技术基础。” 潘建伟说,以星地量子密钥分发为基础,将卫星作为可信中继,可以实现地球上任意两点的密钥共享,将量子密钥分发范围扩展到覆盖全球。

“将卫星、地而站和城际光纤量子通信网互联,可进一步构建覆盖全球的天地一体化保密通信网。”潘建伟说。

卡尔·济耶梅利斯说,这两篇论文的发表意味着潘建伟团队顺利完成了三项量子实验的展示。这些实验将会是全球任何基于空间的量子网络的核心组成部分。 |

|

|

青岛早报2017-8-11/20 据新华社 |

|