水性聚氨酯乳液制备与性能研究yd20514

袁洁, 贺江平 西安工程大学纺织与材料学院,陕西西安710048

投稿日期:2016.06.05

作者简介:袁洁(1990-),硕士,主要从事纺织品功能性整理理论与技术的研究与开发工作。

原载:染整技术2017/1;61-

【摘要】采用聚乙二醇(PEG)和聚己内酯二醇(PCL)与IPDI,反应,加入DMPA进行亲水扩链,再加入后扩链剂1,4-丁二醇,优化出最佳合成工艺,测试整理后织物的各项性能。结果表明,织物手感硬挺、亲水性好、抗皱性提高、强力略有提高。

【关键词】聚乙二醇;聚己内酯;聚氨酯;扩链

【中图分类号】TS 195.2 文献标识码:A 文章编号:1005-9350(2017)01.0060-04

由于聚氨酯中含有不同程度的柔性链段和刚性链段,适当调节2者的比例,就会影响到纺织品的手感、挠曲性、硬挺度以及织物的抗皱防缩的耐久定形效果。聚氨酯的回弹性与其他树脂不同,即使在很高的硬度下仍然具有一定的弹性或韧性;用聚氨酯整理的织物能获得较好的手感和弹性的平衡[1-3]。

聚氨酯的弹性与橡胶类似, 一部分来自于大分子的长链结构和链中单键的自由旋转及分子链段之间的适当交联。因此,在选用一种已知结构的聚氨酯整理剂时,通过适当的配方和整理工艺,增加交联度,有利于回弹性的提高[4-5]。

1 试验

1.1 材料和试剂

织物:纯白棉织物(152根/10cmX132根/10cm)。试剂: 聚乙二醇(PEG-2 000和PEG-1 000,化学纯,天津市科密欧化学试剂有限公司),聚己内酯二醇(PCL-2000,化学纯,济宁华凯树脂有限公司),异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI, 分析纯,上海国药集团化学试剂有限公司),2,2-二羟甲基丙酸(DMPA),分析纯,上海伊纯实业有限公司),l,4-丁二醇(分析纯,西安科洛化学试剂有限公司)。

1.2 聚氨酯的合成

将聚乙二醇PEG和聚己内酯二醇PCL按一定比例加入烧瓶中, 在110~120℃ 、60 kPa下抽真空2 h脱水,降温至60~70℃ ,加入IPDI预聚反应2 h.再加入DMPA,在60~80℃ 下反应1 h进行亲水扩链,再加入后扩链剂1,4丁二醇反应1 h;最后加入三乙胺进行中和,反应视体系粘度加入适量丙酮进行降粘。

1.3 聚氨酯的应用工艺

二浸二轧整理液(自制聚氨酯乳液80 g/L,45℃ 浸渍5 min,轧余率85%)→预烘(80℃X2min)→焙烘(120℃X2min)。

1.4 测试

1.4.1 理化分析

异氰酸根消耗率[6-7]采用化学分析法测定-NCO的含量。利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生成脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量计算异氰酸酯基的含量。

乳液含固量: 按照行业标准HG/T 4266.2011测定。

乳液粘度: 按照旋转粘度计法[6],采用NDJ-1型粘度计进行测定。

1.4.2 织物性能

整理后的布样在温度为(20±2)℃ 、相对湿度为(65±2)% 条件下平衡24 h,再进行性能测试。

白度:采用WSD.Ⅲ型白度仪测试。

手感: 以5-10人组成一个小组,对整理织物进行触摸并评级。将手感分为5级,以未整理的空白布定为1级,经聚氨酯整理后的织物(同等浓度条件下)手感定为5级 。

断裂强力:按GB/T 3923.1-2013《纺织品织物拉仲性能第l部分:断裂强力的测定条样法》,采用YG(B)6D.500型电子织物强力仪测定。

折皱回复角:按GB/T 3819-1997《纺织品织物折痕恢复性的测定回复角法》, 采用YG541L型数字织物折皱弹性仪测定。

润湿性能: 参照相关文献 所述的滴水试验进行测定。

硬挺度: 按GB/T 18318.2001, 采用LLY-01型电子硬挺度仪测定。

2 结果与讨论

2.1 合成工艺研究

2.1.1 预聚温度和预聚时间

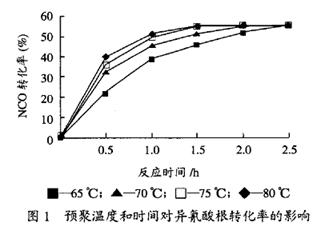

查阅相关文献可知,合成聚氨酯预聚体温度大致为65-90℃。为了探究合成聚氨酯预聚体的预聚温度,分别用65℃、70℃、75℃、80℃ 进行试验,按照1.4的测试方法,测试异氰酸根的转化率,优选最佳的预聚温度和时间,结果见图1。

从图1可知,随着反应温度的上升,异氰酸根(-NCO)的转化率也增大,说明温度升高,反应速率加快,利于反应进行, 但易发生暴聚。同时,随着反应温度的升高,分子运动速率加快,会使二异氰酸酯分子中2个(-NCO)基团的反应活性差异变小,从而导致2个异氰酸根(-NCO)基团的反应选择性降低,产生副反应,进而影响产品的质量与效果。当反应1.5 h后,温度超过70℃ ,转化率增幅不大。因此,预聚反应最终选择75℃反应2 h。

2.1.2 扩链温度和扩链时间

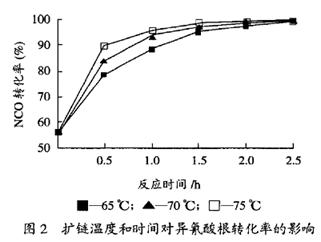

为探究扩链温度和时间对异氰酸根转化率的影响,通过测定不同时间段异氰酸根的转化率,得出最佳的扩链温度和时间, 结果见图2。

由图2可知,温度上升,-NCO的转化率提高。反应时间延长,-NCO的转化率增加,到一定时间后,基本保持不变。在反应初始阶段,-NCO的反应活性较大,与二元醇大分子链上的-OH发生有效碰撞后反应,所以,反应初期-NCO的转化率较高,反应一定程度后,反应速率也随之减小,适当延长时间有利于反应完全。所以,选择扩链温度为70℃,扩链时间为2h。

2.1.3 乳化工艺

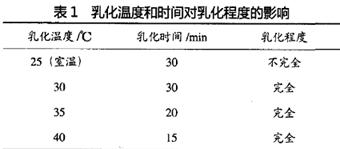

乳化温度和d-N对乳化效果的影响见表1。

由表1可知, 其他条件相同时,温度越高, 乳化越完全,乳化速度越快。这是由于温度升高,分子运动加快,能够很快乳化完全。最终选择30℃ 乳化30 min,制得聚氨酯乳液。

最佳合成工艺: 混合多元醇在110~120℃ 下抽真空2 h,加入IPDI在75℃下预聚2 h,再加扩链剂在70℃ 下扩链2 h,加三乙胺中和,最后在30℃ 下乳化30min。

2.2 二元醇PEG与PCL的配比

2.2.1 PEG-1 000与PCL-2 000摩尔比P1的优选(ηPEG-1 000:ηPCL-2 000=P1)

按照上述确定的合成工艺, 选择不同二元醇配比P1合成聚氨酯,按照1.4方法进行测试, 结果见表2。

由表2可见,随着P1增加,亲水性提高,强力增加,硬挺度和白度稍有增加,但同原布比, 亲水性略有下降,硬挺度显著增加,说明整理后织物手感硬挺。当P1 =6:1时,硬挺度最大,手感最好,强力较高,亲水性也较好。

2.2.2 PEG-2 000与PCL-2 000摩尔比 的优选(ηPEG-2 000:ηPCL-2 000=P2)

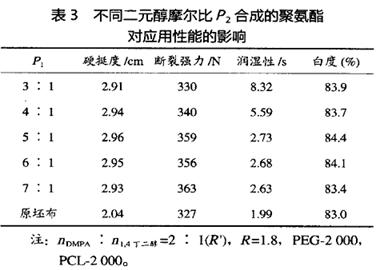

按照上述确定的合成工艺,选择不同二元醇配比P2合成聚氨酯,按照1.4方法进行测试, 结果见表3。

由表3可见, 随着比值的增加, 织物硬挺度先缓慢增加后小幅下降,当P2 =5:1时,硬挺度最大,织物手感最硬,达5级。比值增加,PEG含量增加,PCL含量减少, 亲水性显著增加,这是由于PEG含有聚氧乙烯链段,使整个大分子链具有亲水性,PCL具有一定的疏水性,所以,最终选择P2=5:1。

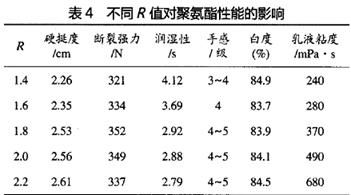

2.3 R值(R=nNCO:nOH)

R值为IPDI所含异氰酸酯基的物质的量与二元醇所含羟基的物质的量之比。预聚时选择不同的值进行反应,测试织物性能, 结果见表4。

由表4可知, 随着R的增加,硬挺度增加, 亲水性变好,手感变硬,粘度增大, 当R=I.8时, 织物强力最大, 亲水性适当。这是由于R值增大, 加入的亲水扩链剂DMPA含量增加,亲水性提高,分子链增长, 粘度变大。最终选择R=I.8。

2.4 扩链剂摩尔比R’(R ‘=ηDMPA:η1,4丁二醇)

按照上述确定的合成工艺, 选择扩链剂DMPA和1,4-丁二醇进行扩链,2者摩尔比为R’,合成一系列聚氨酯,按照1.4方法进行性能测试,结果见表5。

由表5可见,R’值越小, 织物硬挺度越小, 手感硬度下降,亲水性越差,织物强力影响不大。这是由于R’越小,DMAP加入量减小, 而1,4-丁二醇相对含量增加,亲水性显著下降。扩链剂作为聚氨酯硬链段的一部分,会影响织物硬挺度和手感,最终选择R’=1:1~2:1。

综合PEG-2 000与PEG-1 000,选择ηPFG:ηPCL=5:1~6:1,R=I.8,ηDMPA :η1,4-丁二醇=1:1~2: l。

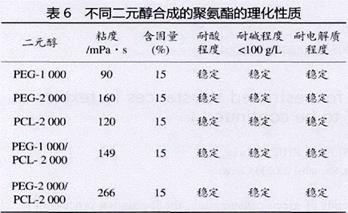

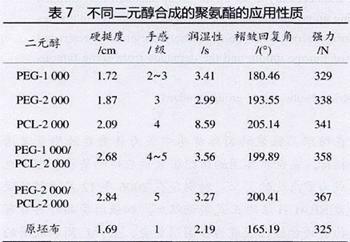

2.5 聚氨酯乳液的性能

分别用分子质量1 000和2000的聚乙二醇(PEG-1 000,PEG-2 000), 分子质量2 000的聚己内酯二醇(PCL-2 000), 相互混合, 合成一系列聚氨酯, 对其进行性能测试,结果见表6、表7。

由表6可知,不同二元醇合成的聚氨酯粘度不同,聚氨酯乳液稳定性良好。

由表7可知,选择单独二元醇合成聚氨酯,分子质量2 000的聚己内酯手感硬挺,但亲水性很差,在织物上彤成的膜较硬。混合二元醇手感较好、亲水性好,折皱回复角较大、抗皱性好, 同时织物强力略有提高。这是由于聚乙二醇亲水,手感偏软,而聚己内酯二醇疏水,手感僵硬, 但成膜性好, 回弹性提高。

3 结论

(1)聚醚聚酯二元醇合成聚氨酯的优化工艺:综合PEG-2 000与PEG-1 000, 选择混合二元醇投料ηPEG:ηPCL=5:1~6:1, R=I.8, /ηDMPA :η1,4-丁二醇= 1:1~2:1;预聚温度75℃,预聚时间2 h;扩链温度70℃,扩链时间2 h。

(2)经混合二元醇合成的聚氨酯整理后的织物,亲水性好、手感硬挺、强力略有提高,具有一定抗皱性, 回弹性好, 白度影响不大。

参考文献:

[1] 鲍俊杰,钟达飞,谢伟,等.水性聚氨酯结构与性能关系研究[J].化学推进剂与高分子材料,2006,4(4);34-35.

[2]吴雄虎,丁绍兰.水性聚氨酯皮革涂饰剂的研究进展[J].中国皮革,2004,33(15);24-26.

[3] 彭 莉,林里,穆飞虎.水性聚氨酯皮革涂饰剂的现状及发展[J].皮革化工,2005,22(2);1-4.

[4]王结良,粱国正,赵雯.聚氨酯基互穿网络聚合物[J].绝缘材料,2003,37(4);33-37.

[5] 潘书贞.水乳型聚氯酯织物涂层剂的合成及性能[J].丝绸,2002,46(1 1);12-13.

[6] 袁洁,贺江平.聚醚型有机硅聚氨酯柔软刘的合成与应用[J1.印染,2016,42(1);9-10.

[7] 陶颖,朱景风.聚氨酯中异氰酸酯基的容量测定[J].河南化工,1997,12(3);28-29.

[8] Angelo J.Sabia.用硅酮聚合物改变超细纤维混纺织物的手感和物理性状[J].印染助剂,1997,I4(1);38-41.