自发热针织手套的结构与性能yd20418

刘丽妍,何亚娥,刘皓 天津工业大学纺织学院,天津 300387

收稿日期:2016-06-20;

修订日期:2016-07-30。

基金项目:国家自然科学基金项目(51473122)。

作者简介:刘丽妍(1978-),女,副教授,博士。主要研究方向为纺织新材料的开发和制备技术。Email:liuliyan2001@sina.com

原载:服装学报2016

【摘要】为满足低温环境工作及热舒适性的要求,针对人体手部易冷问题,采用镀银导电纤维作为发热元件,在全自动手套编织机上通过添纱、衬垫、衬纬的方式,将镀银导电纤维织入手套手掌部位,并配以适当的电池组成闭合电路,进行导电发热。测试不同组织结构手套的发热性能。结果表明,衬纬编织方式便于形成电路,且并联衬纬方式优于串联方式;实验初期手套温度与输入功率呈线性增加,之后达到稳定状态,表面温度分布较为均匀,从而起到保暖及改善人体手部温度的作用。

【关键词】自发热;针织手套;成型编织;镀银纱线;电导热

【中图分类号】TS 941.3 文献标志码:A 文章编号:2096-1928(2016)04-0347-05

遮体保暖是服装的基本功能。随着社会的不断进步,人类对服装的要求越来越高,功能性服装层出不穷[1-3]。其中,随着环境温度的变化自动调节人体热量平衡,以此确保人体热量和舒适性的发热服装特别受到关注[4]。此类发热服装要求对温度变化作出迅速反应,穿戴方便,且质轻保暖,以便灵活运动[5- 6]。中国、日本、韩国等国在该领域进行大量的研究工作,并且取得了重要成果。目前,国内外研究开发的发热保暖服装已涉及到衣、鞋、帽、裤、袜和手套等方面。保暖发热服装通常选用各种保暖发热材料,利用不同发热机理实现服装的主动发热[7-8]。针对在低温环境下工作人员以及手部易冷人群,为提高工作效率同时满足人体热舒适性的要求[9],设计开发佩戴在手部主动加热的装置变得十分有意义。文中研发一种自发热针织手套,选用镀银导电发热纤维作为发热元件,配以适当电源,组成闭合回路,将电能转化为热能,从而实现针织手套的发热功能,起到保暖及改善人体手部温度的作用。

1 原料及手套类型选取

1.1 原料选取

镀银纤维是在聚合物的表面镀一层银而得到的功能性纤维。镀银纤维具有很多优良特性,利用镀银纤维做成的产品有很好的导电和导热性能,广泛应用于纺织和服装等领域[10]。文中考虑到手套的保暖性能,地纱采用10.5 s羊绒纱线,电导热纱线(3合股)采用线密度为28.2 tex镀银纤维纱线。

1.2 手套类型选取

针织手套款式通常可分为3种:插指手套、独指手套和分指手套。插指手套是一种不覆盖四指的手套,即把四指露在外面;独指手套是只有把大拇指分出来的手套,又称巴掌手套;文中所设计的手套为分指手套,如图1所示。这种手套依照手的形状设计,手指和手掌的设计分工明确,这种分指不仅有独指手套的保暖性,而且有插指手套的灵活性,所以在寒冷环境下,尤其对从事精细工作的人而言,更愿意选择既保暖又不影响工作的分指手套。

|

|

|

图1 分指手套形状设计 |

2 自发热针织手套的设计与编织

2.1 手套组织设计

文中发热针织手套的发热原理是将电能转化为热能,实现针织手套的自发热。在设计针织手套的组织时,充分考虑所使用编织机器全成型能力、手套的保暖性以及手套发热装置的合理安装,手套的地组织选用平针空转组织。镀银导电纱线作为发热主体,需要织入手套。由于所选用的镀银纱线比较光滑,且有弹性,纱线之间抱合力低,不便弯曲成圈;同时考虑镀银导电纱线的连续性、编织性能和导电发热效果,采用三股镀银纱线通过添纱组织、衬垫组织、衬纬组织的方式,将其编织在针织手套的手掌部位,即手心和手背均使用连续的地组织纱线及镀银导电纱线共同编织。镀银纱线编织组织如图2所示。

|

|

|

图2 镀银纱线编织组织 |

2.2 手套的编织

手套编织选用日本岛精SWG 061N型全成型电脑横机进行打板和编织。根据所设计的形状和组织结构进行编织样板的绘制和尺寸结构等参数的确定,将打版系统中打好的样板保存文件后,导入机器中,执行编织动作,下机后即得到具有不同镀银纱线结构的针织手套。

3 自发热针织手套电热性能测试与结果分析

3.1 手套电路连接

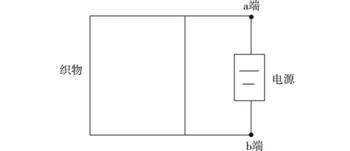

根据镀银纤维纱线衬入组织的不同形式,选取4份测试手套样品,分别为衬垫组织、添纱组织、串联衬纬组织和并联衬纬组织。在电路连接部分,将织好的手套接上电源、开关等辅助电子元件。正常情况下,手套接通电路后,手套表面的温度逐渐上升,并发热,手套持续发热的时间与电源有关。考虑电源携带方便性,手套舒适美观性,选用纽扣电源,组成闭合回路。手套织物与电源连接情况如图3所示。特别注意并联衬纬组织的手套中,镀银纤维纱线的奇数位置伸出端应接在同一电极上,偶数位置的伸出端接在另一电极上。在接电源时,应防止奇数路和偶数路的镀银导电纱线接触,造成短路现象。

|

|

|

图3 手套织物与电源连接模拟图 |

3.2 测试仪器

Agilent 34405A 型数字万用表、 Agilent U3402A 型数字电流表,东莞市科信电子仪器有限公司制造;高德TMTP8红外热像仪,武汉高德红外股份有限公司制造;继电器,上海京浙实业有限公司制造;温度仪,天津津天温度仪表科技有限公司制造;等。

3.3 手套电热性能测试与结果分析

3.3.1 手套电阻测试导电纤维导电性能的优劣与单位时间内流过纤维截面的电荷量,材料对电流的阻碍能力以及流过材料横截面的电荷量有关,常用导电材料的电阻表示[11-12]。表征纱线的导电性为纱线的比电阻。文中使用3股镀银纤维纱线,经测试其平均长度比电阻为3.13 Ω/cm。将连接好电路的测试手套进行电阻测试:得到衬垫组织的手套电阻为114.7 Ω,添纱组织的手套电阻为119.6 Ω,串联衬纬组织的手套电阻为266 Ω,并联衬纬组织的手套电阻为24.6 Ω。

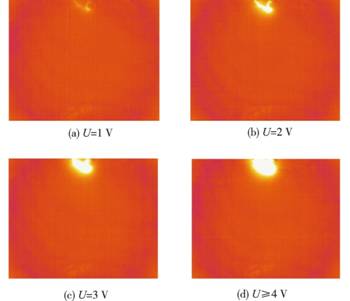

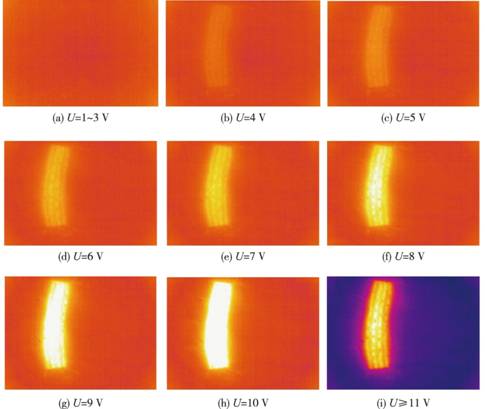

3.3.2 手套发热均匀性测试在不同的电压下,测试各种组织手套的表面温度,观察表面温度随电压的变化情况,用红外摄像仪拍摄手套表面温度的变化。图4~图7分别为不同电压下,衬垫组织、添纱组织、串联衬纬组织、并联衬纬组织手套温度逐渐趋于稳定时的发热状态。

由图4、图5可以看出,对于衬垫组织及添纱组织编织的手套,随着电压的升高,温度有所升高,但发热效果不均匀,热量集中于靠近电源连接处,而远离电源的另一端几乎没有发热效果。经过一段时间的通电后,手套中其他部位的温度均没有升高。究其原因,可能是衬垫与添纱两种组织参与编织,纱线在成圈过程中有一定程度的弯曲变形,使得手套中镀银纱线就近形成闭合回路而远端断路。由图6可以看出,串联衬纬组织的手套,随着电压的升高,温度升高,在整个电路连接中,镀银纤维纱线都参与发热,发热较均匀。由图7可以看出,对于并联衬纬组织的手套,衬纬纱线未经弯曲变形,基本平直均匀分布,形成良好的并联回路,且均参与发热;随着电压的变化,温度变化比较快,温度变化与电压成正比,发热效果均匀且明显。

由图6和图7可以看出,串联衬纬组织的手套,当电压达到12 V时,手套的温度达到稳定均匀状态;并联衬纬组织的手套,当电压达到6 V时,手套的温度达到稳定均匀状态。本研究不仅要满足手套自发热的功能,还应使手套携带方便,尽量减小电源尺寸,由此选择使用并联衬纬组织进行镀银纱线的编织。

|

|

|

图4 串联衬垫组织手套温度随电压的变化 |

|

|

|

图5 串联部分添纱组织手套的温度随电压的变化 |

|

|

|

图6 串联衬纬组织手套温度随电压的变化 |

|

|

|

图7 并联衬纬组织手套的温度随电压的变化 |

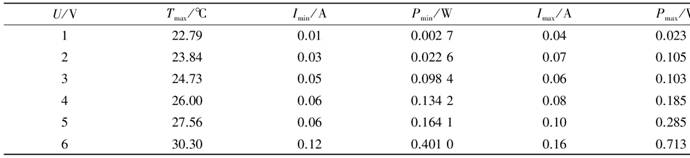

3.3.3 并联电路手套热稳定性测试与结果分析并联衬纬组织手套,在电压一定的情况下,手套的温度会随着时间的增加而变高,经过一段时间后,手套的温度达到最高值,这时温度趋于稳定。在一定范围内,当电压越高时,手套能够达到的最高温度值也越大,手套的发热、散热和蓄热三者达到平衡的时间也就越长。在不同的电压下测试手套的实际电流和最大温度见表1。

|

表1 不同电压下手套的实际电压、电流和最大温度 |

|

|

由表1可以看出,随着测试电压的升高,手套的温度也升高,两者呈现近似的正比关系,当电压为6 V时,温度达到30.3 ℃。手套的电流始终保持在0.01 A~0.16 A的范围内,实际电压的最大值不超过6 V,也就是说随着输入功率的增大,手套的发热幅度也增大。

4 结语

通过对自发热针织手套进行款式、组织及电路的设计与性能研究,可知导电镀银纱线以衬纬方式编入织物,便于形成稳定电路,其发热效果优于添纱和衬垫组织;并联衬纬方式优于串联方式,手套温度与输入功率呈线性增加,之后达到稳定状态,表面温度分布较为均匀。并联衬纬电路最高温度可达30 ℃。研发的针织发热手套结构简单,方便携带,能够达到手部局部发热的功能,从而起到保暖及改善人体手部温度的作用。

参考文献:

[1] 李瑶,陈婷婷,杨旭东.纺织用导电纤维及其应用[J].产业用纺织品,2010,28(4):32-35.

LI Yao, CHEN Tingting, YANG Xudong. Conductive fibers for textiles and its applications[J].Technical Textiles,2010,28(4):32-35.(in Chinese)

[2] 任萍,刘静.可加热服装技术的研究进展[J]. 纺织科学研究,2008(3):21-27.

REN Ping, LIU Jing. Research progress of heating technologies in garments[J]. Research of Textiles Sciences,2008(3):21-27.(in Chinese)

[3] 张小雪.基于太阳能利用的发热服装研究[J]. 国际纺织导报, 2014(3): 55- 60.

ZHANG Xiaoxue. Research of fever garment based on solar energy[J]. Melliand China,2014(3): 55- 60.(in Chinese)

[4] 任萍,杨阳,刘静.人体足部传热数值模拟及加热实验[J]. 纺织学报,2009,30(3):42- 46.

REN Ping, YANG Yang, LIU Jing. Numerical simulation of heat transfer of human foot and heating experiments[J].Journal of Textile Research,2009,30(3):42- 46.(in Chinese)

[5] 唐世君,郭诗珧.电加热服装的研制[J]. 防护装备技术研究,2013(5):5-8.

TANG Shijun, GUO Shizhao.Development of electric heating clothing[J].China Personal Protective Equipment,2013(5):5-8.(in Chinese)

[6] 杨建均.有关人体产热与散热的分析[J].生物学教学,2008,33(9):65.

YANG Jianjun. Analysis of heat radiation of human body[J].Teaching of Biology,2008,33(9):65.(in Chinese)

[7] 刘茜.服装絮填材料保暖性能的研究[J].上海纺织科技,2008,36(12):9-11.

LIU Xi. Research on thermal insulation of garment fiber fill[J].Shanghai Textile Science and Technology,2008,36(12):9-11.(in Chinese)

[8] 王敏,李俊.发热保暖服装材料的开发现状及发展趋势[J].产业用纺织品,2009,27(4):6-9.

WANG Min, LI Jun. Current status and development trend of exothermic warmth etention material for garment[J]. Technical Textiles, 2009,27(4):6-9.(in Chinese)

[9] 任萍.可穿戴式人体热舒适系统技术的研究与应用[D].北京:中国科学院,2009:1.

[10] 陈莉,刘皓,周丽.镀银长丝针织物的结构及其导电发热性能[J].纺织学报,2013(10): 52-56.

CHEN Li, LIU Hao, ZHOU Li. Structure and electric heating performance of silver-plated filament knitted fabrics[J]. Journal of Textile Research,2013(10): 52-56.(in Chinese)

[11] LIU Zhe,WANG Xiuchen.Manufactureand performance evaluation of solar garment[J]. Journal of Cleaner Production,2012,42(3):96-102.

[12] Rantanen J,ImpioJ,KarinsaloT,et al.Smart clothing prototype for the arctic environment[J].Personal and Ubiquitous Computing,2002,6(1):3-16.

(责任编辑:卢杰,邢宝妹)