改性聚乙烯亚胺/纳米银的制备及其在棉织物中的应用yd20112

沈家力,张德锁,张兆发,林 红,陈宇岳 苏州大学纺织与服装工程学院,江苏苏州 215006

收稿日期:2015-10-13 修回日期:2016-05-28

基金项目:苏州市社会发展支撑项目(ZXS2012008)

作者简介:沈家力(1992-),男,本科生。研究方向为纺织品功能整理和纳米纤维材料。林红,通信作者,E-mail:linhong523@suda.edu.cn。

原载:纺织学报2016/9;94-99

【摘要】为了提高聚乙烯亚胺(PEI)还原制备纳米银的能力,增加纳米银水溶液稳定性,采用化学接枝改性PEI,并探讨改性聚乙烯亚胺(MPEI)还原、控制纳米银生成的机制,实现对棉织物的抗菌整理。红外光谱分析结果表明,通过化学反应,成功将羧酸根离子和酰胺键引入PEI长链分子;X射线衍射、紫外一可见光光谱和粒径测试结果表明,MPEI能高效还原制备纳米银,所制备的纳米银溶液在1个月内保持稳定;透射电子显微镜测试结果表明,MPEI制备的纳米银尺寸呈双峰分布,生成2 nnl左右的超小型纳米颗粒和10 am左右的纳米颗粒;在常温常压条件下,棉织物通过MPEI/纳米银溶液浸渍整理,得到的抗菌棉织物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率达到95% 以上。

【关键词】改性聚乙烯亚胺;纳米银;棉织物;抗菌整理

【中图分类号】:TS 195.6 文献标志码:A DOI:10.13475/j.fzxb.20151003306

纳米银在光学[2]、催化[3] 和抗菌[4] 等方面有着独特的应用价值。在抗菌方面,纳米银属于非抗生素类杀菌剂,是目前研究与应用的热点。

聚乙烯亚胺末端富含氨基,能有效和银离子络合,是制备纳米银抗菌剂的良好稳定剂[5] 。ZHANG Y Z等[6] 研究表明聚乙烯亚胺能将银离子还原成银单质,但是效率低下,并指出氨基不是还原、稳定纳米银的唯一因素,其他基团如羰基同样有不容忽视的作用,因此,使用聚乙烯亚胺制备纳米银,往往需要添加额外的还原剂;或者通过较为复杂的化学反应,合成高含氮量的树状大分子[7]和超支化合物用于制备纳米银[8] 。此外,FALLETTA E等[9] 以聚丙烯酸钠为模板还原制备得到纳米银颗粒,认为聚丙烯酸钠中羧基能有效络合银离子,提供纳米银生成的模板。

本文通过简便的化学接枝方法在聚乙烯亚胺(PEI)分子链中引人羧基和酰胺键,制备改性聚乙烯亚胺(MPEI),提高其还原制备纳米银的能力和纳米银水溶液的稳定性,并对棉织物进行浸渍抗菌整理。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

实验材料:聚乙烯亚胺(PE1,重均分子质量为10 000,纯度为99% ,阿拉丁),硝酸银(分析纯),氢氧化钠(分析纯),甲基丙烯酸(分析纯),纯棉漂白布;金黄色葡萄球菌(S.aureus )ATCC6538,大肠杆菌(E.coil)ATCC8099,均由苏州大学生命科学学院提供;营养琼脂培养基(NA),营养肉汤培养基(NB);上海中科昆虫生物技术开发有限公司。

实验仪器:Nicolet 5700智能型傅里叶红外光谱仪(美国尼高力);PHS-2C型精密酸度计(上海雷磁仪器厂);Axis Ultra HASX型射线光电子能谱仪(岛津/KRATOS公司);TU.1810型紫外可见光分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司);Nano—ZS90型纳米粒径电位分析仪(马尔文仪器有限公司(中国));Tecnai G2 F20 S-Twin型场发射透射电子显微镜(美国FEI公司);S 4800型冷场发射扫描电子显微镜(日本日立公司)。

1.2 实验方法

1.2.1 MPEI的合成制备

称取4 g聚乙烯亚胺,溶于50 mL去离子水中,置于250 mL三口烧瓶,室温下用恒压漏斗缓慢滴加50 mL浓度为1.6 mol/L甲基丙烯酸水溶液,不断搅拌,反应4 h。待反应结束,采用NaOH调节溶液pH值为10,在去离子水中透析2 d,除去未反应的小分子和均聚物。然后转移至茄形烧瓶中,在旋转蒸发仪上减压加热除去水分,即得到橙黄色聚合物MPEI。

1.2.2 MPEI含固量的测试

取3个称量瓶,(105±2)℃ 下干燥至恒态质量,放在干燥箱中冷却至室温,分别称量得m1,精确到0.000 1 g。在3个称量瓶中,分别放入适量样品,称量得m2,精确到0.000 1 g。将称量好的称量瓶置于(105±2)℃下干燥至恒态质量,取出称量瓶,在干燥箱中自然冷却,称量得m3 ,精确到0.000 1 g。根据下式计算MPEI含固量S,结果保留2位小数。

S=(m3-m1)/(m2-m1)×100%

若三者与平均值的误差均小于1% ,则视数据有效,否则数据无效,需重新取样测试。

1.2.3 MPEI/纳米银水溶液的制备

取一定量MPEI溶于45 mL去离子水中,配成一定浓度的溶液。将5 mL一定量浓度的硝酸银水溶液滴加到上述MPEI溶液中,搅拌均匀。将上述混合溶液置于电炉加热至沸腾,溶液从无色透明变为亮黄色,室温冷却后即制得纳米银水溶液。

1.2.4 MPEI红外光谱测试

取少量干燥的MPEI与适量KBr混合均匀并压制成测试样片,在傅里叶红外光谱仪上进行测试,扫描32次,分辨率为4 cm-1。

1.2.5 纳米银溶液结构测试及形貌观察

X射线能谱测试:将适量浓度的纳米银水溶液滴加在玻璃片上,室温下干燥,采用射线光电子能谱仪进行测试。

紫外-可见光光谱测试:将所制备的纳米银水溶液稀释到测量所需浓度范围,取4 mL待测液置于石英比色皿中,用紫外一可见光分光光度计测试,扫描波长范围为300~700 nm。

粒径测试:在25 ℃下,取1 mL纳米银溶液在纳米粒径电位分析仪中测试其粒径分布。

形貌观察:取一定量纳米银溶液,滴加于铜网上,自然晾干后用透射电子显微镜观察其大小和形貌,测试条件为:加速电压200 kV,点分辨率0.24 nm,线分辨率0.14 nm。

1.2.6 棉织物的MPEI/纳米银溶液浸渍

称取一定质量的棉织物,浴比采用1:50,常温下浸渍MPEI/纳米银溶液15 min后,取出漂洗除去纳米银残液,然后在60℃烘箱中烘干。

1.2.7 整理棉织物形貌观察及抗菌性测试

表面形貌观察:从织物中抽取少量纤维样品用导电胶固定在铜片上,喷金后通过扫描电子显微镜观察其表面形貌。

整理棉织物抗菌性能测试:抗菌性能按照GB/T20944.3-2007《纺织品抗菌性能的评价第三部分:振荡法》进行测试。

2 结果和讨论

2.1 MPEI的红外光谱分析

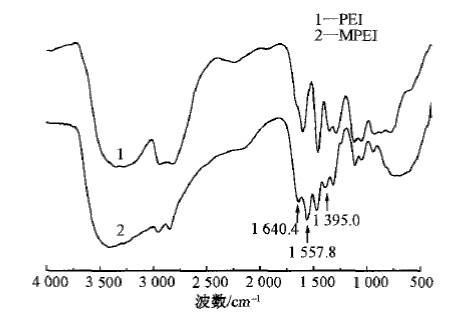

PEI和甲基丙烯酸反应时,溶液从无色逐渐转变成橙黄色,可在一定程度上说明二者进行了反应。图l示出PEI和MPEI的红外光谱图。

|

|

|

图1 PEI和MPEI的红外光谱图 |

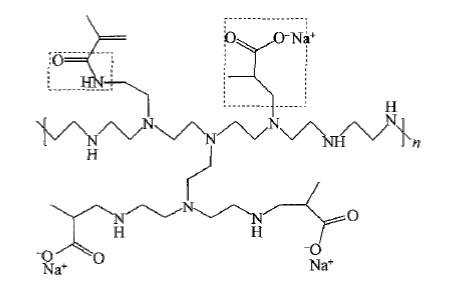

对比PEI和MPEI的红外光谱图可知,MPEI在1 557.8、1 395.0 cm-1处出现明显的吸收峰,而离子化的羧基吸收振动峰处于1 610~1 550 cm-1 和1 420~1 300 cm-1处[10],二者相符。可推知,甲基丙烯酸和PEI通过迈克尔加成反应结合,羧基被引入PEI长链,形成MPEI。MPEI红外光谱图中在1 640.4 cm-1处出现吸收峰,推测在反应过程中产生副反应,生成一定量酰胺键,而酰胺键是带负电荷性质的官能团,有助于还原和稳定纳米银颗粒。MPE1分子结构式如图2所示。

|

|

|

图2 MPE1分子结构式 |

2.2 MPEI/纳米银溶液结构分析及粒径分布

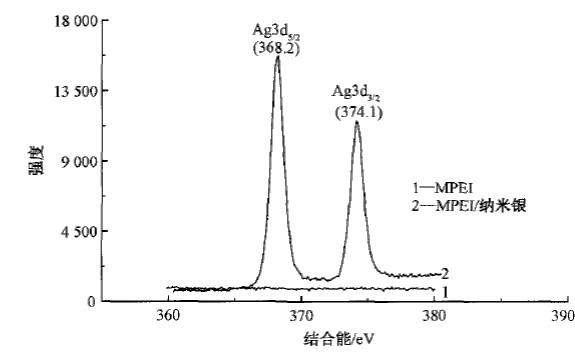

将10 L MPEI和2 g/L AgNO3混合加热一段时间,得到棕黄色水溶液。为了证明MPEI能有效将银离子还原成单质银,对MPEI/纳米银固体进行X射线光电子能谱测试,结果如图3所示。MPEI/纳米银固体XPS谱图中的Ag3d5/2,和Ag3d3/2 的结合能分别为368.2 eV和374.1 eV,与银的标准图谱对照可以确定其为单质银,说明MPEI能有效制备单质银[11]。

|

|

|

图3 MPEI和MPEI/纳米银的XPS谱图 |

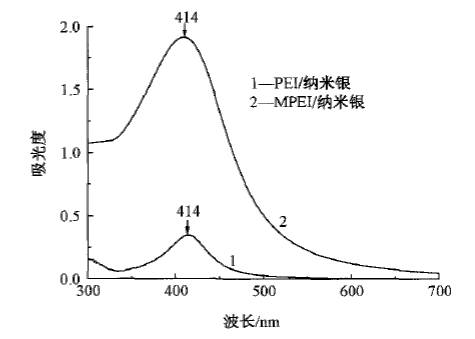

根据文献[6]研究可知,PEI同样能还原制备纳米银。为对比PEI和MPEI二者还原制备纳米银能力,保证其他条件一致,分别测试二者水溶液的紫外一可见光吸收光谱,结果如图4所示。

|

|

|

图4 PEI/纳米银和MPEI/纳米银水溶液紫外一可见吸收光谱 |

从图4可以看出,二者溶液在400 nm左右产生强吸收峰,说明有球形纳米银生成[12],并且MPEI/纳米银水溶液吸收峰更强,表明有更多的银离子被还原成纳米银。MPE1分子和PE1分子相比富含离子化的羧基和带负电性的酰胺键,这些负电性基团通过静电作用捕捉银离子,增大氨基与银离子接触的机会,进而提高了反应效率[6]。

|

|

|

图5 改性聚乙烯亚胺/纳米银粒径颁直方图 |

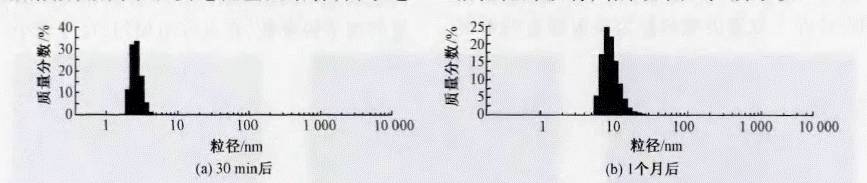

图5示出通过纳米粒径电位分析仪测得的MPEI/纳米银溶液中纳米银粒径随时间变化的分布直方图。由图可知:加热冷却30 min后,溶液纳米银粒径分布为2.0~4.2 nm,平均粒径为2.6 nm;在暗室中放置1个月后溶液稳定、无沉淀,主要粒径分布为5.8-16.5 nm,平均粒径为9.2 nm。由此可得,MPEI/纳米银溶液中纳米银具有相当强的稳定性。MPEI长链分子在水溶液中携带负电荷,通过电荷间的相互排斥,长链分子在水溶液中舒展成棒状[13]。加入硝酸银溶液,银离子和负电性基团结合,由于电荷的正负电荷相互中和,MPEI长链卷曲收缩,将银离子包裹,再通过加热作用,MPEI长链上的氨基将银离子还原成纳米银。而此时生成的纳米银,由于被MPEI包裹,粒径得到有效控制,稳定性也得到增强。

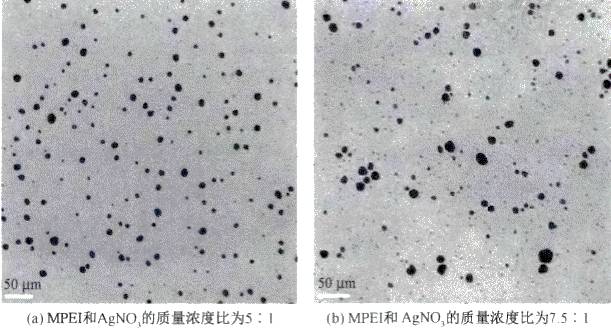

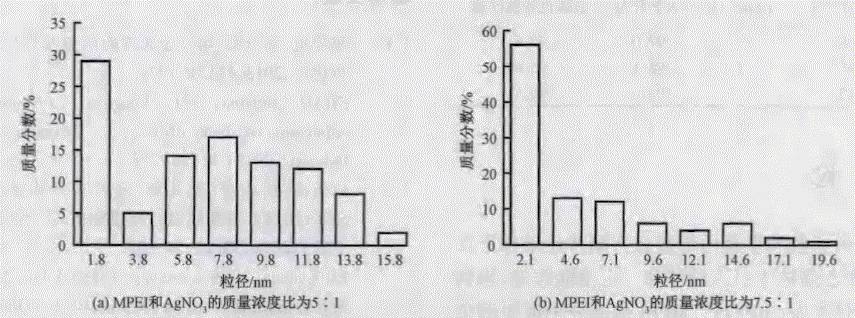

从以上分析可知,MPEl分子链中羧基和酰胺键对还原和制备纳米银起到了重要的作用。在本文实验中,通过控制MPEI和AgNO3的质量浓度比为l:l、5:l、7.5:1,探究溶液中负电性基团浓度对纳米银粒径的影响,结果如图6、7所示。

|

|

|

图6 MPEI制备纳米银的TEM照片 |

|

|

|

图7 MPEI制备纳米银的粒径分布直方图 |

当MPEI和AgNO3的质量浓度比为l:l时,溶液有浑浊产生,认为在此质量浓度比下,MPEI无法有效还原AgNO3。当MPEI和AgNO3的质量浓度比为5:1时,生成的纳米银平均粒径为6。7 nm,粒径成双峰分布,产生2 nm左右的超小型纳米银和10 nm左右的纳米银颗粒。当提高MPEI的质量浓度,使二者质量浓度比达到7.5:1,生成的纳米银平均粒径为4.5 nm,产生了更多的超小型纳米银颗粒,但是较大纳米银尺寸有所增加。这个结果和FALLETTA E等[9]以聚丙烯酸盐为模板制备纳米银的结论十分类似。

2.3 整理棉织物的形貌与抗菌性能

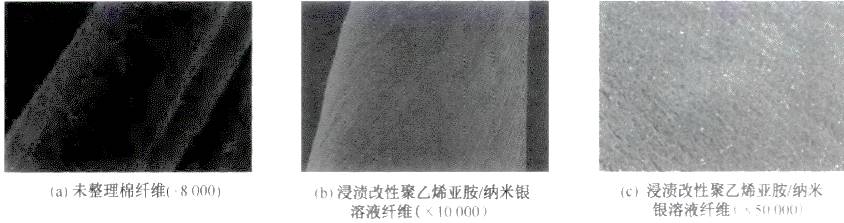

10 g/L MPEl和2 g/L硝酸银反应生成纳米银水溶液,将棉纤维浸渍该纳米银溶液中一段时间.观察浸渍前后棉纤维的微观形态,结果如图8所示。从图8(a)可看出,整理前的棉纤维表面无颗粒状物质;图8(b)显示在常温条件下棉纤维浸渍MPEl/纳米银溶液后表面富含细小的微粒。将图8(b)局部区域放大得到图8(c),可以看到棉纤维表面吸附大量的纳米银颗粒,并且分布均匀,尺寸较小

|

|

|

图8整理前后棉纤的SEM照片 |

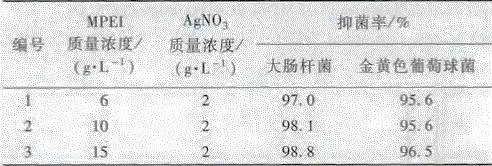

表l示出棉织物浸渍MPEI/纳米银溶液后的抑菌性能。可以看出,棉织在常温下浸渍MPEI/纳米银溶液后,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均在95%以上。

|

表l 浸渍改性聚乙烯亚胺/纳米银溶液后棉织物的抑菌率 |

|

|

3

结 论

聚乙烯亚胺和甲基丙烯酸在常温常压条件下反应,可在聚乙烯链中引入羧基和一定量酰胺键,得到改性聚乙烯亚胺(MPEI)。MPEI借助分子链中的负电性基团和氨基能有效还原制备纳米银,相对于PEI而言,MPEl还原银离子的能力大幅度提升,并且所制备的纳米银溶液在1个月内保持稳定,纳米银的平均粒径仅从2.6 nm变化到9.2 nm,无沉淀产生。MPEI所制备的纳米银尺寸呈双峰分布,生成2 nm左右的超小型纳米颗粒和10 nm左右的纳米颗粒。而且保持银离子浓度恒定,随着MPEl质量浓度的增加,生成数量更多的超小型纳米颗粒,与此同时较大型纳米颗粒的尺寸有所增加.将得到的MPEI/纳米银溶液用于棉织物的浸渍整理,得到的棉织物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率达到95%以上。

参考文献:

[1] 赵俊英,李莹莹.纳米金属银的制备及其应用[J].广州化工,2013,4l(14):27.

[2]卢玉栋,任小琼,陈礼辉.羟乙基纤维素模板合成SERS用纳米银基底[J].福建师范大学学报(自然科学版),2014,30(2):54-58.

[3] KULKAMI A A,BHANAGE B M.Ag@AgCl nanomaterial synthesis using sugar cane juice and its application in degradation of azo dyes[J].ACS Sustainable Chem Eng,2014,2(4):1007-1013.

[4] FEI X,JIA M H ,DU X,et a1.Green synthesis of silk fibroin—silver nanoparticle composites with effective antibacterlal and biofilm-disrupting properties[J].Biomacromolecules,2013,14(12):4483-4488.

[5] 汤建新,董林利,苏伟,等.聚乙烯亚胺包埋无色纳米银抗菌剂制备及协同抗菌效果研究[J].功能材料,2015,14(46):14097-14102.

[6] ZHANG Y Z, PENG H , HUANG W , et a1.Hyperbranched poly(amidoamine)as the stabilizer and reductant to prepare colloid silver nanoparticles in situ and their antibacterial activity[J].J Phys Chem C,2008,112:2330-2336.

[7] 陈文静.PAMAN包络纳米银的制备及在其抗菌棉织物中的应用[D].株洲:湖南工业大学,2012:31-41.

[8]张德锁,廖艳芬,林红,等.纳米银的可控制备及对棉织物的抗菌整理[J].纺织学报,2013,34(11):87-93.

[9] FALLETTA E,BONINI M,FRATINI E,et a1.Clusters of poly(acrylates)and silver nanoparticles:structure and applications for antimicrobial fabrics[J].J Phys Chem C,2008,112:11758-11766.

[10] 朱淮武.有机分子结构波谱解析[M].北京:化学工业出版社,2005:54.

[11]张德锁,廖艳芬,林红,等.吸附和原位生成纳米银整理真丝织物比较研究[J].丝绸,2013,50(9):29.

[12] SUN Y,XIA Y N.Gold and silver nanoparticles:a class of chromophores with colors tunable in the range from 400 to 750 nm [J].Analyst,2003,128(6):686-691.

[13] 孙倩,李明春,马守栋.纳米银抗菌活性及生物安全性研究进展[J].药学研究,2013,32(2):103.