HPC-5系防水防油易去污工艺的探讨yd20101

董晓欢1, 朱俊萍2,张书成3 1.北京卓欧制衣有限公司,北京 102200;2.河北科技大学纺织服装学院,河北石家庄050018;3.联邦科特化工有限公司,河北石家庄050062

投稿日期:2016-03-18

作者简介:董晓欢(1991-),男,河北张家口人,从事纺织功能产品开发以及服装生产流水线现场优化管理工作。

通讯作者:朱俊萍(1962-),女, 江苏苏州人,教授,主要研究方向为节能环保型印染助剂及技术等。

原载:染整技术2016/9;49-52

【摘要】HPC-5系防水防油剂是含C6的环保型整理剂,不含PFOS、PFOA,防水防油性良好,但防水耐洗性差,易去污性差,与其他环保型助剂配合使用可以提高其防水耐洗性和易去污性。介绍了防水防油剂的筛选,不同用量的防水及易去污整理剂组合及焙烘工艺对整理效果的影响。结果表明: 采用HPC-5 80 g/L、SR-84B 20 g/L、HPA-3 20 g/L,混合溶液的pH调为7、焙烘温度180℃ 、时间30 s,对涤棉纱卡织物整理,可以达到初级防水5级、防油5级和易去污3级,10次洗涤后防水3级、防油5级和易去污3级。

【关键词】C6氟碳表面活性剂;防油;防水; 易去污;工艺;涤棉织物

【中图分类号】TS192.5 文献标识码:B 文章编号:1005-9350(2016)09-0048-05

氟表面活性剂由于碳氟键是一个短、强、稳定且具有非常低极性的健,致使有机氟表面活性剂具有“3高”、“2憎”,即高表面活性、高耐热稳定性及高化学稳定性,它的含氟烷基链既憎水又憎油[1-3]。理论研究和生产实践都证明,8个氟碳链的氟表面活性剂是最适合工业生产的, 尤其是用于织物防油污整理效果极佳[4-5]。但是, 随着各国对C8的毒性和生态学的深入研究,经济合作与发展组织(DECD)于2005年3月18日确认PFOS是一种非常持久、生物积累和有毒的化学品。自2006年以来,欧洲已经通过2006/122/EC指令,严格限制PFOS。同年,美国环境保护署(EPA)提出到2015年全球自愿放弃PFOA的使用。基于此,对于C8三防整理替代品的开发风起云涌。目前,取代C8的研究有设计合成新型非全氟烷烃磺酸化合物和采用C6复配2条途径[6-8]。由于设计合成新型非全氟烷烃磺酸化合物目前还处于实验室开发阶段,不能满足工业化大生产的需求,因此,采用C6取代C8是一种途径。目前,生产的C6三防助剂虽然达不到C8三防剂的整理效果,但基本上能够满足三防整理的要求。

由于防水防油性和易去污性是一对矛盾,通常防水防油性好的产品其易去污性就差,要想达到较好的易去污性,就必须以适当降低防水防油性为代价,再加上C6三防助剂比C8的防水防油性差, 所以,C6三防助剂与易去污整理剂混用同时达到理想的防水防油和易去污效果是一个难题。

HPC-5系防水防油剂是联邦科特生产的含C6的环保型整理剂,不含PFOS、PFOA,单独使用时防水防油性良好,但防水耐洗性差, 易去污性差, 与其他环保型助剂配合,可以提高其防水耐洗性和易去污性。

1 整理剂的三防原理

HPC-5系防水防油整理剂为含氟烃基化合物与丙烯酸的共聚物,其中,氟碳链部分(Rf)是含有6个碳的全氟烷基,共聚单体为丙烯酸类,并含有功能性单体。SR-84系易去污整理剂为含氟烃类化合物与环氧乙烷的聚合物。

含氟化合物具有良好的拒水拒油性是因为氟原子半径小、极化率小、电负性高,碳氟链链长短(C-F键长为0.131 7 nm,C-C键长为0.176 6 nm),键能高,表面能低。氟碳链越长,整理后织物的表面能越低(其表面整理约为10~15 mN/m),拒水拒油性越好[9]。HPC-5系拒水拒油整理剂中的含6个碳原子的全氟烃基能赋予织物拒水拒油(污)性。SR-84系易去污整理剂中的聚环氧乙烷为亲水性基团,可赋予织物良好的易洗性。

2 试验

2.1 材料和设备

织物:涤/棉65/35,50 tex×130/2 tex,503根/10 cmX236根/10 cm,纱卡。

试剂:防水防油整理剂(HPC-5、HPC-5A、HPC-5B), 防水整理剂(HPC-9C), 易去污整理剂(SR-84B), 聚氨酯型交联剂(HPA.3),全部由联邦科特化工提供。

设备:均匀轧车(广东,J&X宏发染整机械),烘箱(天津,101-1型电热鼓风干燥箱),焙烘箱或实验室定型机(上海,LD-360B小样定型烘干机),淋水测试仪(温州,Y813),XPB80-1186BS海尔小神螺洗衣机,whilpool转筒烘干机。

2.2 工艺流程

一浸一轧(室温,醋酸调节pH=4~5,轧液率70%)→烘干(110℃×6 min)→焙烘(180℃×30 S)。

2.3 测试方法

防水性:参照GB/T 4745-2012《纺织品防水性能的检测和评价沾水法》测定。

拒油性:参照GB/T 19977-2005《纺织品拒油性抗碳氢化合物试验》测定。

污物消除:参照AATCC 130-2000油污消除方法测定。

耐洗性:参照GB/T 8629-2001《纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序》测定。洗涤条件:40℃×15min×5次;

干燥方法:翻滚烘干。

3 结果与讨论

3.1 防水防油整理剂的筛选

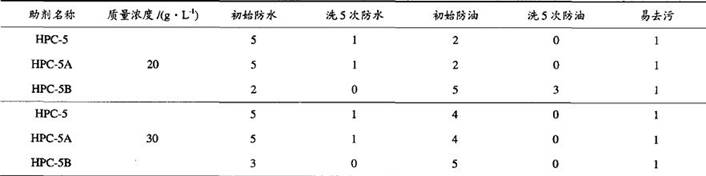

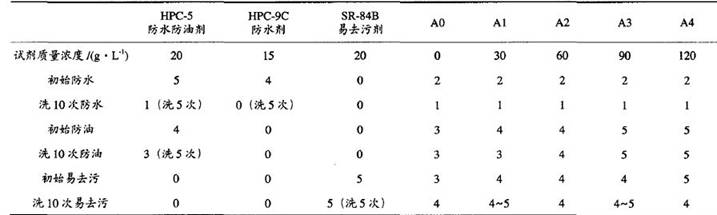

按照2.2的工艺流程, 分别采用防水防油整理剂HPC-5、HPC-5A和HPC-5B对涤/棉织物进行整理,其防水防油和易去污性结果见表1。

|

表1 防水 由整理剂的种类和用量对整理效果的影响 |

|

|

|

|

由表1可以看出,就防水防油性能以及耐洗性而言,HPC-5效果最佳,而且用量较少, HPC-5B虽然有一定的耐洗性,但是防水效果一般。HPC-5A防油的耐洗性差。因此,防水防油整理剂选择HPC-5。

3.2 整理剂组合对整理效果的影响

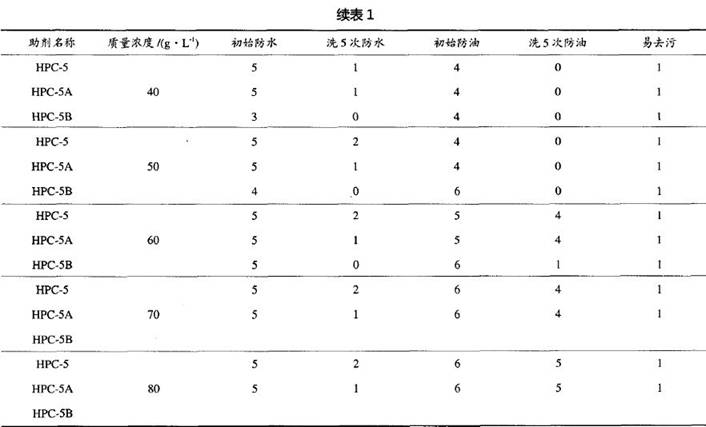

单独采用防水防油整理剂整理织物,防水的耐洗性和易去污性均较低。在HPC-5的基础上添加防水剂和易去污整理剂进行试验,取防水防油整理剂HPC-5、防水剂HPC-9C以及易去污SR-84B做3因素2水平的正交试验,结果见表2。

|

表2 正交试验结果及极差分析 |

|

|

|

|

由表2分析得出,HPC-5和SR-84B的交互作用对整个体系的防水性影响最大,HPC-5,HPC-9C和SR-84B的交互作用对整个体系的防油性影响较大,而HPC-5和HPC-9C的交互作用以及HPC-5本身对整个体系的易去污性影响最大。可以得出,HPC-5用量对整理织物的防水防油易去污效果影响最大,SR-84B次之,HPC-9C最小。试验结果的防油性较高而防水及易去污性较低,说明应该减低HPC-5的用量,要想达到较好的防水防油及易去污效果还要调整3种助剂的用量。

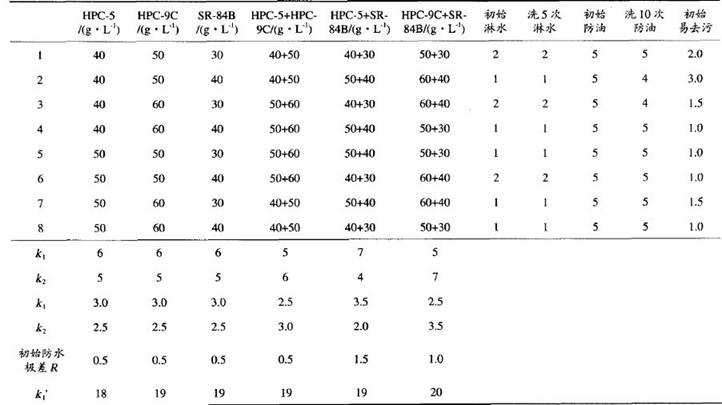

3.3 组合助剂相互影响及交联剂的影响

取HPC-5 (20g/L)、HPC-9C(15 g/L)、SR-84B(20 g/L)组合加入100 mL水,5滴冰醋酸配成初始溶液。研究交联剂HPA-3用量的影响。表3中A0、A1、A2、A3、A4分别表示组合剂中交联剂HPA-3的用量分别为0 g/L、30 g/L、60g/L、90g/L、120 g/L。结果见表3。

|

表3 组合助剂及交联剂的影响 |

|

|

从表3可以看出, (1)HPC-5与SR-84B之间互相影响,加入易去污剂SR-84B后,HPC-5的防水和防油性能均降低, 由初始防水5级降为2级;初始防油由4级降为3级;HPC-5对SR-84B的易去污性能影响很大,初始易去污性由5级降为3级。 (2)HPC-9C的加入没有提高体系的防水性,为降低成本可以不加。(3)交联剂HPA-3的加入对提高HPC-5的防水性能没有作用,无论HPA-3的用量如何增加,其初始防水均为2级。但对体系的防油和易去污性能有提高。随着其用量的增加,防油和易去污性能均有一定的提高。当HPA-3用量为30 g/L时, 防油性由3级提高到4级,用量增加到60 g/L时,其防油性的耐洗性也提高。当用量增加到90 g/L时,其防油性达到5级,洗10次的防油性能也是5级。说明交联剂的加入可以提高体系的防油性和易去污性能。

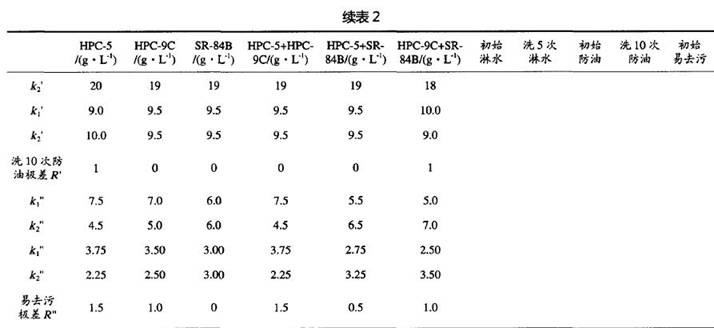

3.4 不同工艺条件对三防易去污效果的影响

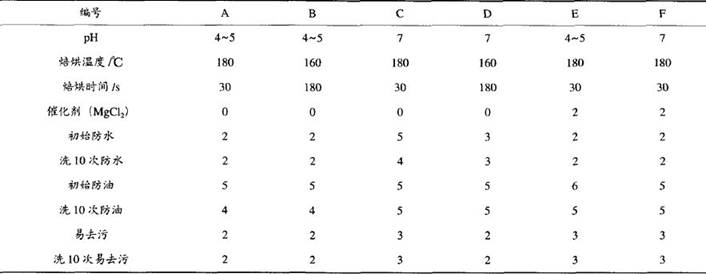

由上述试验结果可以看出,除防水性能低外,防油和易去污性均可以,因此,拟适当提高HPC-5的用量。取防水防油整理剂HPC-5 80 g/L,易去污整理齐4 SR-84B 20 g/L,交联剂 HPA-3 20 g/L,加水配成100 mL混合溶液。改变工艺条件进行试验,结果见表4。

|

表4 不同工艺条件 三防易去污效果的影响 |

|

|

由表4分析可得,(1)对比A和C,pH=7比pH=4-5好,pH=7时,初始防水5级,比pH=4~5时高3级,10次水洗后防水为4级,比pH=4~5时高2级。从防油效果看,pH=7时,10次洗涤后的防油性能为5级,比pH=4~5时高出1级;易去污性也由pH=4~5时的2级提高到3级;所以,提高pH对于提高组合助剂的防水防油和易去污性均有积极作用。(2)从焙烘温度、焙烘时间对试验结果的影响可以看出,180℃、30 S的工艺效果较好。(3)催化剂MgCl2的加入,防水性降低较多,初始防水由不加的5级降为2级, 洗10次后防水由4级降为2级。所以,尽管初始防油和易去污略有提高,但对防水性影响大,不建议加。

4 结论

(1)3种三防整理剂比较,HPC-5防水、防油效果和耐洗性最好。

(2)加入交联剂HPA-3可以提高整理效果的耐久性,同时可以降低防水防油整理剂和易去污整理剂的用量。

(3)采用HPC.5的最佳工艺:HPC-5 80g/L,SR-84B 20 g/L,HPA-3 20 g/L,将混合溶液pH调为7,焙烘温度180℃,时间30 s。

参考文献:

[1] 肖进新,江洪.氟碳表面活性剂[J1.日用化学工业2001(5);24-26.

[2] 粱治齐,陈溥.氟表面活性剂[M].北京;中国轻工业出版社,1998;59-61.

[3] 曾毓华.氟碳表面活性剂[M].北京;化学工业出版社,2001.67-70.

[4] 吴克安,张恒.“C8”类全氟碳化合物何去何从[J].有机氟化工,2008(3);21.

[5] 郭 虞 .全氟辛烷基磺酸化合物 (PFOS)的污染现状与研究趋势[J].化学进展,2006(6);808-811.

[6] 刘在美.新型含氟表面活性剂的合成、性能及应用研究[D].中国海洋大学,2006.

[7] 王美云.基于短氟碳链的含氟表面活性剂的合成及性能研究[D].山东大学,2013.

[8] 徐于娇.新型含氟表面活性剂的制备研究[D].华东理工大学,2011.

[9] 朱平.功能纤维及功能纺织品[M].北京;中国纺织出版社,2006;101-103.