聚硅氧烷季铵盐抗菌整理剂的合成及应用研究yd20017

王小娟1 贺江平2 , 陆少峰2 1.陕西工业职业技术学院,陕西咸阳712000; 2.西安工程大学,陕西西安710048

收稿日期2016年2月2日

基金项目:陕西省教育厅专项科研项目(15JK1054)。

作者简介:王小娟(1982-),女,讲师,硕士。主要从事染整新工艺、新助剂的研发工作。

原载:针织工业2016/8;48-51

【摘要】以自制的氨基硅油和氯代苄为原料合成了一种新型的聚硅氧烷季铵盐抗菌整理剂,通过单因素试验及正交试验确定了季铵化反应的最佳工艺,对产物进行了红外光谱表征。同时将产物应用于针织物的整理,对整理后织物进行了抑菌性能测试和耐洗性测试。结果表明,季铵化反应的最佳条件为反应物摩尔比1.00:1.10、反应温度80℃反应时间7h,红外光谱的表征确定了聚硅氧烷季铵盐的生成,抗菌性试验和耐洗性试验证明该产物具有良好的抗菌性和耐洗性。

【关键词】抗菌剂;聚硅氧烷季铵盐;合成;抗菌性;耐洗性

【中图分类号】T S 195.2+6 文献标志码:A 文章编号:1000-4033(2016)08-0048-04

随着生活水平的提高,人们越来越重视生活的质量,健康、卫生、清洁等功能性需求增加,因此,纺织品的抗菌、防霉、防臭后整理加工倍受人们的重视。普通的季铵盐抗菌剂主要是脂肪族季铵盐或是聚烷氧基三烷基氯化铵,它主要是与纤维靠静电结合,理论上属于溶出型,易洗脱,且易在人体内逐渐富集,长期使用容易影响人体健康。

文章研究了一种新型非溶 出型聚氧烷季铵盐抗菌整理剂的合工艺,通过自制氨基硅油和氯代苄进行季铵化反应,制得了聚 氧烷季铵盐抗菌整理剂 ,重讨论了反应物摩尔比、反应温度、反应时间等因素对合成工艺的影响,并通过红外光谱进行了定性分析。

1 试验

1.1 材料及仪器

织物:纯漂白针织物。

试剂:氨基硅油(自制)、复配乳化剂M (自制)、无水乙醇(分析纯,天津市红岩化学试剂厂%、氯代苄(分析纯,国药集团化学试剂有限公司%、去离子水(自制)、丙酮(分析纯,天津市北联精细化学品开发有限公司)。

仪器:JB-2 型搅拌器(上海司乐仪器厂),FA2004型电子分析天平(上海恒平科学仪器有限公司),MH500电子调温电热套(北京科伟永鑫实验仪器有限公司),JJ- 1 精密增力电动搅拌器(常州国华电器有限公司),HC-3518离心机(北京东南仪诚实验设备有限公司),pHS-3C 数字酸度计(上海理达仪器厂),NDJ-5 旋转式粘度计(上海天平仪器厂),KQ250DB超声波净洗器(昆山市超声仪器有限公司),NEXUS-870 红外光谱仪(美国Nicolet 公司)。

1.2 聚硅烷季铵盐的合成

于装有温度计、搅拌装、回流冷凝管的四颈瓶中加入自制氨基硅油(氨值约0.5=0.7 m o l /m g )52g ,无水乙醇 70 g,搅拌升温至反应温度80℃,30min 内缓慢滴加一定量的氯苄,滴加完毕后,回流反应约6 h,测定p H 值,p H 值在6.0-6.5时即为反应终点。减压蒸馏除去溶剂乙醇及过量的氯代苄,得到季铵基团含量不同的黏稠亮黄色产物。

1.3 聚硅烷季铵盐的乳化

先称取蒸馏水用量的80%,加入复配乳化剂M,搅拌30min,然后缓慢加入自制的有机硅季铵盐抗菌整理剂,搅拌1 h,最后加入蒸馏水用量的20%,搅拌15 min,便可以得到聚硅氧烷季铵盐的乳化液[1]。

1 . 4 聚硅氧烷季铵盐抗菌整理工艺

工艺流程:浸轧整理液(轧余率90%)→烘干(100℃,2min )→焙烘(115℃、3min)。

1.5 测试方法

1.5.1 聚硅氧烷季铵盐理化性能测试

a . 外观: 目测法观测聚硅氧烷季铵盐外观。

b . 黏度: 采用N D J - 5 旋转式黏度计测量。

c . pH 值 采用PHS -3C 数字酸度计测定。

1.5.2 离子性测定: 通过测定电位的大小来确定季铵盐的离子性。

1 . 5 . 3 季铵盐基团含量的测定: 试验采用银量法测定聚硅氧烷季铵盐中季铵盐基团含量[2-3]。

1 . 5 . 4 叔胺转化率的测定

称取一定质量的聚合物放入离心管中,加人丙酮在5000 r/min下离心10min;去掉上清液,用丙酮和乙醇(质量比1:1 ) 混合液洗涤,之后用丙酮洗涤;在80℃烘箱中烘干,称取质量,按式⑴ 计算叔氨基的转化率。

|

叔铵转化率= |

M2-m0 |

×100% (1) |

|

M1 |

式中:m1 表示聚合物初始质量,g ;M0表示离心管质量,g ;m2 表示聚合物经洗涤烘干后质量,g 。

1 . 5 . 5 聚硅氧烷季铵盐的红外光谱(I R )表征

试验采用N E X U S 870 红外光谱仪对聚硅氧烷季铵盐基团的结构进行表征。

1 . 5 . 6 聚硅烷季铵盐抗菌性测定

参照GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的振荡烧瓶试验法,选用大肠杆菌、金黄色葡萄球菌两个菌种,对棉织物的抗菌性能进行了测试,测试时采用抑菌率[见式(2 )]指标来评价抗菌织物的抗菌性能。

|

抑菌率= |

A-B |

×100% (2) |

|

A |

式中:A为样本振荡前的菌落平均数,个;S 为样本振荡后的落平均数,个。

1.5.7 硅氧烷季铵盐抗菌整理后织物耐洗性测定

使用2.0 % 中性洗涤液洗涤纯棉整理布,水温为25℃左右,每次洗涤30 s,再用清水洗净后,烘干测其抑菌率大小。

2 结果与讨论

2 . 1 聚硅氧烷季铵盐合成条件的确定

2 .1 . 1 单因素试验

参照1.2,改变其中某一因素,进行合成试验。

a. 季铵化反应温度的确定

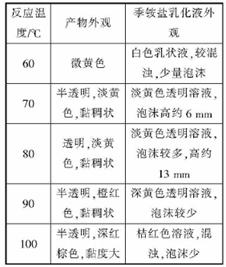

不同反应温度对目标产物外观的影响见表1 ,不同反应温度下反应时间和铵转化的关系见图1。

|

表1 温度对目标产物的性能影响 |

|

|

由表1 可知,温度是影响季铵化反应的主要因素之一,因此科技文献上一般将反应温度控制在70~90℃,而且在合成试验进行之前进行的初步探索试验表明,当温度达到95℃ 以上时,由于长时间高温,反应中会有氧化反应而使反应体系的颜色加深。况且,温度高会加速硅氧链之间的聚合反应,从而生成分子量大的物质使黏度变大,搅拌也会发生困难,致使最终产品稳定性差,经其整理的织物抗菌效果、柔软效果、白度等都会降低。

|

|

|

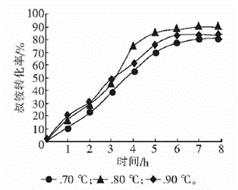

图1 不同反应温度下反应时间和叔胺转化率的关系 |

由图1 可知,随着反应的进行,叔铵转化率在增大,但随着温度的升高,铵转化率先增大后减小。这是由于该反应是一个放热反应,从热力学角度看,转化率会随着温度的升高而增大,但是当达到一定的温度,转化率会稍稍下降。因此,根据试验数据确定反应温度为 80℃。

b . 季铵化反应时间的确定

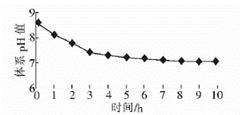

反应时间和体系p H 值之间的关系图2 。

|

|

|

图2 体系pH 值随反应时间的变化 |

由图2 可知,随着反应的进行,体系的p H值逐渐接近于7,因此本试验先通过测定p H 值的方法来确定大致的反应时间,即在反应过程中每隔半小时来测定体系的p H 值变化情况,也可以确定反应时间为5 – 7h。但是此方法的准确度不高,只能模糊确定反应时间,给下面的测定做好准备。因此,试验又通过另外一种方法来验证反应时间的正确度。而由图1 可以看出,随着反应时间的延长,叔胺的转化率在不断增大,季铵盐的产率也在不断增大,但是反应达到一定时间,转化率开始基本保持不变,对于反应时间的确定,本试验采取定时取样测定季铵盐含量的方法,每隔1 h 取一次样品,测定季铵盐含量,当达到所需标准时即休止反应,根据试验需要,反应时间一般为6 h。

c . 季胺化反应物配比的确定

自制的氨基硅油(叔胺基聚硅氧烷)与氯代苄两反应物的理论摩尔比应该是1.00:1.00,但是为了使反应进行的比较充分,氯代苄的用量应该稍微过量一点,况且叔胺基聚硅氧烷的沸点要远远高于氯代苄,除杂也会很困难,若从价格上来看,自制的叔胺基聚硅氧烷成本较高,氯代苄购买方便,价格适中,因此,选择两者的摩尔比为1.00:1.00~1.00:1.10。

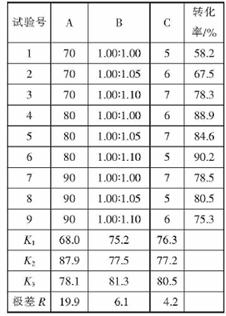

2.1.2 正交试验及结果分析

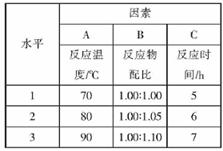

选用3 因素、3 水平L9 (34)的正交试验对1.2合成步骤进行优化,正交试验设计表2 。

|

表2 正交试验设计表 |

|

|

正交试验结果及分析见表3。

|

表3 正交试验结果 |

|

|

由表3 中极差丑值大小可以看出,各个因素对转化的影响次序大依次为反应温度、反应物配比、反应时间。而且,通过综合分析正交试验表中各因素对产率的影响及单因素对叔胺转化率的影响,确定了聚硅氧烷季铵盐的最佳合成方案为叔胺基聚硅氧烷与氯代苄的配比为1.00:1.10,反应温度为80℃,反应时间为7 h。

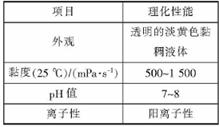

2.2 聚硅氧烷季铵盐的理化性能

聚硅氧烷季铵盐的理化性能见表4 。

|

表4 聚硅氧烷季铵盐的理化性能 |

|

|

通过表4 可以看出,该产物的离子性阳离子,预期的结果是一致的。

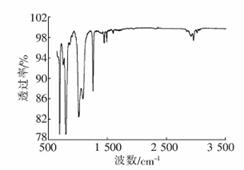

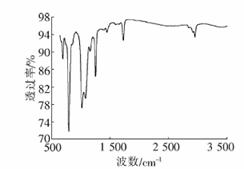

2 . 3 聚硅氧烷季铵盐的结构表征

两种自制的聚硅氧烷季铵盐抗菌剂的I R 图谱分别图3、图4 。

|

|

|

图3 季铵盐基团含量为6.8%。的聚硅氧烷季铵盐IR 图 |

|

|

|

图4 季铵盐基团含量为3.5%。的聚硅氧烷季铵盐IR 图 |

查阅文献资料可知聚硅氧烷季铵盐中的季铵盐基团本身没有红外的特征吸收,但是本试验选择的季铵化试剂为氯代苄,因而合成物图谱中会出现苯环的红外特征峰,从图3 和图4 两个图谱中可以看出在690-910 cm-1出现了 C-H

的吸收峰,在 730-770 cm-1,690〜710cm-1,1 629 cm -1处出现了苯环的五邻氢。两图相比较,图3 季铵盐基团含量高的聚硅氧烷抗菌剂,其IR图的红外吸收相对较强,另外图中还有聚硅氧烷的红外特征峰,如在1020-1090 cm-1处有两个很强的Si-0 键伸展振动吸收峰,强度相近,属于Si-0-S i 线形聚硅氧烷的特征吸收峰;在810 c m -1附近存在一个Si-CH3 的面外弯曲振动峰,S i (C H 3)2; 800cm-1处为Si-C伸展振动吸收,Si(CH3)3;在840 cm-1、765 c m -1为平面摇摆振动吸收和Si-C 键伸展振动吸收[4-6 ]。

2 . 4 聚硅氧烷季铵盐的应用

2 . 4 . 1 聚硅氧烷季铵盐抗菌整理织物的抗菌性能

振荡烧瓶试验是定量测试抗菌性能的一种方法,试验中得到的抑菌是抗菌性能的指标,抑菌率越高,抗菌性就越好,不同用量抗菌整理剂抑菌率见表5 。

|

表5 抗菌整理剂用量对抑菌率影响抗菌整理剂 |

|

|

通过表5 可以看出,未整理织物的抑菌非常低,而经抗菌整理织物的抑菌率比较高,而且抑菌率随抗菌整理剂浓度的增大而增大,但在抗菌剂浓度为1.5%~2.0%时变化最大,且值也最高,浓度在这个范围之外,抑菌率变化都不大。 。

2 . 4 . 2 聚硅氧烷季铵盐抗菌整理织物的耐洗性能

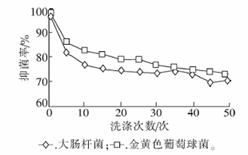

经1.5%抗菌整理剂整理后,测定了不同洗涤次数下的抑菌率,结果见图5。

|

|

|

图5 抑菌率随洗涤次数的变化情况 |

从图5 可以看出,整理后织物经过最初几次洗涤后,抑菌率下降非常明显,之后随着洗涤次数的增加,抑菌率逐渐下降,抗菌效果不断减弱,但是经过10 次洗涤后,这种减弱的幅度于平缓,当经过洗涤50次后,抑菌率仍能达到 70.00%。

3 结论

1、采用单因素及正交试验法确定了聚硅氧烷季铵盐合成的最佳反应条件:反应物摩尔比为1.0 0 :1.1 0 ,反应温度为80 :,反应时间为7 ; 。

2、经红外谱分析季铵盐基团含量为6 .8 %。和3.5%。的聚硅氧烷季铵盐抗菌剂,结果表明氨基硅油与氯代苄发生了季铵化反应,形成了相应的聚硅氧烷季铵盐抗菌剂。

3、 经过抗菌性试验和耐洗性试验结果表明,该聚硅氧烷季铵盐有良好的抗菌性和耐洗性。

参考文献

[1] 蔡翔,刘侃,苏开第.抗菌整理剂CL的合成与应用性能[J].印染助剂,2000,1 7 ( 6 ):22-25.

[2] 蒲宗耀.阳离子改性剂浓度的测定[J].印染,1992,18(3):45-46.

[3]张济邦.季铵盐类纺织助剂的鉴定和分析[J ].印染,1997,23(1 ):32-34.

[4] 杨定国.波谱分析基础及应用[M].北京:中国纺织出版社,1993: 24-61.

[5] 卢涌泉,邓振华.实用红外光谱解析[M].北京:电子工业出版社,1989: 176178.

[6] 黄世强,孙争光,李世彪.新型有机硅高分子材料[M]. :化学工业出版社,2004:170-175.