墨子号yd19801

|

|

|

|

量子卫星发射前准备工作已基本完成 将有可能帮助解决量子纠缠问题 |

|

|

记者15日从中科院获悉,我国即将发射的全球首颗量子科学实验卫星被命名为“墨子号”。

“关于这颗卫星的命名,我们考虑了好久。”量子科学实验卫星首席科学家潘建伟院士说,最终命名为墨子,缘起于已故著名教育家、中国科学技术大学老教授钱临照。

据了解,钱临照作为老一辈光学、科技史研究者,早年对墨家经典著作《墨经》有过深入研究,发现其中有不少与现代科学知识相通的记载,比如墨子在《墨经》中提出的“光学八条”。“墨家逻辑是全球三大古老逻辑体系之一,而逻辑体系是科学的基础。”潘建伟说,墨子在两干多年前就发现了光线沿直线传播,并设计了小孔成像实验,奠定了光通信、量子通信的基础。 “就像国外有伽利略卫星、开普勒望远镜一样,以中国古代伟大科学先贤的名字来命名全球首颗量子卫星:将提升我国的文化自信。”他说。据了解,作为中科院空间科学战略性先导专项首批科学卫星之一.量子科学实验卫星将在国际首次开展星地高速量子密钥分发、空间尺度的量子隐形传态等多项实验。目前量子卫星发射前的准备工作已基本完成。 |

|

|

|

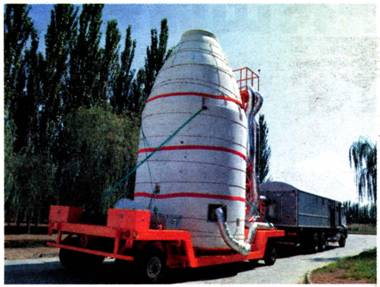

在酒泉卫星发射中心,星罩组合体在转运至发射塔架。 新华社发 |

|

焦点科普 量子论:看似无厘头实则看点多

量子是个特别严肃、但很容易搞得不严肃的高深话题。中国的量子科学实验卫星即将发射,铺天盖地的报道让不少人都能把这当做茶余饭后的谈资。不过,恐怕没人敢拍着胸脯说自己精通量子论,连当年创立和发展量子论的物理学大佬们都觉得这玩意儿难懂,普通人就不用说了。与经典物理学和其他许多学科不同,量子论特别违反常识和直觉。一些看似不关联的现象竞能结合成一体,让人哭笑不得,如此无厘头的理论,如何理解?

我们回头看20世纪初的物理学发展.只觉得充满了革新、传奇和英雄豪气,但当事者们仍避免不了被自身的固有思维所限。 量子通信:“不可拦截”的秘钥

量子科学实验卫星的另一个任务是进行量子通信实验,这是量子纠缠应用领域中比较接近现实的一个。它的要点是特别安全,传统窃听手段原则上对量子通信没有用。加密的信息好比上了锁的箱子,用特定的钥匙才能打开。以当前的加密技术,只要付出足够的努力,钥匙理论上是可以拦截到的,只看效率高不高罢了。

而量子纠缠则提供“不可拦截”的钥匙。做法是并不刻意防止别人窃取钥匙,而是一旦有人这么干,通信双方必然能察觉。量子卫星制造两个纠缠的光子,分别发给通信的双方。双方对各自接收到的光子进行随机检测,用明文通信对比检测结果,看看两个光子是不是纠缠的。如果有人中途拦截光子,其观察行为会破坏纠缠状态,让钥匙作废——你偷呗,偷到就没用了,我换把新钥匙。

从理论到实践尚有很多技术困难,但总的来说,量子通信还是比传统通信要安全得多,可能会给加密技术带来革命性的变化。近年来量子通信已经有一些小规模应用。中国发射这颗卫星是要率先搞个大动作,着手建设全球范围的量子通信网。有外媒评论说,这是“将顶尖研究转化为中国的全球力量战略资产的一个里程碑”。 量子计算:魔法般的高速计算

量子纠缠还有一个更了不起、但也更遥远的应用领域:量子计算。传统计算机离它的理论极限似乎已经不远,其中既有物理学导致的硬件局限,也有算法方面的软件局限。

“对一些运算量特别巨大的问题,传统计算机需要消耗的时间长到人类等待不起,甚至宇宙都等不起,目前看来量子计算机是唯一可能的出路,它会比传统计算机快亿万倍。

传统计算机算法基础是O或1的状态,而量子计算机则可以实现“既是1又是0“,多个纠缠在一起的量子比特能同时实现指数级别递增的运算威力,轻易碾压传统并行计算。

当然,研究还处在非常基础的阶段,很多问题尚待解答:用什么制作量子比特?怎么让它们维持那脆弱而短暂、特别容易遭到干扰的量子态?怎么对它们进行编程?制造量子计算机是不是需要有别于传统计算机的全新思路?用传统计算机发展历史来比拟的话,量子计算大概处于还在研发真空管的时代,让我们等吧…… |

|

|

前沿科技

爱因斯坦在许多人心中已成科学真理的代名词,但了解科学史的人都知道爱因斯坦代表的经典物理学派与玻尔等人代表的量子学派之间的论战已近百年,许多问题还没有最后答案。而中国即将发射的量子科学实验卫星,将有可能帮助解决关于量子纠缠的问题。

“鬼魅般的超距作用”,这是爱因斯坦在1935年对量子纠缠的评论。量子力学认为,两个处于量子纠缠态的粒子无论相隔多远,改变其中一个粒子的状态,另一个粒子的状态就会马上随之改变。这种状态之间的关联不需经典物理学中的力场或电场,其关联速度也可认为超过光速,这被称为“量子非定域性”。爱因斯坦作为经典物理学的代表人物,对此表示怀疑,觉得这要能成立简直是“见鬼了”。

百余年来,量子力学的许多理论不断得到实验结果支持,催生了原子弹、激光、核磁共振、全球卫星定位系统等重大发明,改变了整个世界,被认为是“第一次量子革命”。而对爱因斯坦提出的质疑开展的持续研究,助推了量子调控技术的发展,催生了以量子通信和量子计算为代表的量子信息技术,被认为是开启了“第二次量子革命”。

中国即将发射全球首颗量子科学实验卫星,从而提供一个在太空进行实验的平台,将有望通过超远距离的量子纠缠实验,来实现对量子非定域性的检验量子卫星项目的首席科学家是潘建伟院士,陆朝阳是潘建伟团队的主要成员之一。他说,团队计划做相关实验,“希望通过卫星的帮助更好地回答爱因斯坦的世纪之问”。

空间尺度的量子非定域性检验只是中国量子卫星可能带来重要科学成果的一个方面。由于此前全世界关于量子力 学的实验都是在地面上进行,在重力等条件发生很大变化的太空,同样的量子力学实验结果会不会有变化,是科学界非常关心的问题。“物理学家当然希望有变化了,“

陆朝阳说,“如果真的发生变化,那就打开了新的物理学的大门。”

看来,中国这颗量子卫星,不仅可能帮助判断爱因斯坦对量子纠缠的看法是否正确,还有可能为整个科学的发展做出巨大贡献。 |

|

|

青岛早报2016-8-16/22 据新华社 |

|