宋代民间丝织业的发展yd19219

蔡欣 东华大学服装艺术设计学院,上海200051

收稿日期:2015-01-19;修回日期:2015-03-25

作者简介:蔡欣(1982-),女,博士研究生,研究方向为宋代染织服饰史论。

原载:丝绸2015/8;75-82

【摘要】中国民间丝织业在宋代实现了飞跃式发展,表现在分布范围、技术分工、产量产值、产品种类、工艺水平等方面。采用文献研究法、描述性研究法、统计分析法及定量分析法,对宋代民间丝织业的分布、分工、产出、贸易情况进行了梳理和分析。研究表明,宋朝内忧外患的时代背景为民间丝织业开创了巨大的市场,政府对丝织品的大宗需求促进了行业的全面蓬勃发展,民间丝织业满足议和、官俸、军需等国用,成为国家的支柱行业。宋代民间丝织业所打下的坚实基础对后世中国丝织业的发展产生了积极的影响,直到当代。

【关键词】宋代;民间丝织业;分布;分工;产出;贸易

【中图分类号】F406.73.44 文献标志码:B 文章编号:1001-7003(2015)08-0075-08 引用页码:081401

宋代在中国历史上是一个充满争议的朝代,但有一点毋庸置疑,那就是宋代是中国历史上少有的富庶时期之一。宋代的中国是当时世界上最富裕的国家,从公元960-1280年问,尽管人口增加了80% ,但人均国内生产总值却由450美元增加到600美元,此水平一直保持到1820年[1]。支撑这一奇迹的,是宋代空前繁荣的手工业。借助于当时农业科技的进步、国家城市化进程的加速和海外贸易的拓展等诸多有利因素,作为传统手工业的民间丝织业更是取得了历史性的飞跃。不但产量得到提升、产品线得到拓展,生产模式也从封建自然经济中与农业相生的家庭手工业,转型为商品经济中专业化的工场手工业,成为最普遍存在和最广泛分布的国家基础手工业,对支撑政权起到了至关重要的作用。

宋代的民间丝织业分布范围之广、技术分工之细、产量之高、产品种类之丰富、工艺水平之先进在中国历史上都属罕见,中国其他历史时期的民间丝织业在某些方面或有过之,但就整体而言,宋代的民间丝织业已经达到中国古代历史的巅峰。《文献通考》曾记载,宋代縠帛金铁物产四类租税中,仅布帛丝绵之品就有十种,分别为罗、绫、绵、纱、丝、紬、杂折、丝线、锦和葛布。丝织品种类之丰富令人叹为观止。自古以来,历史文献中有关民间丝织业的直接记载少之又少。列入官府统计的,只有赋税和财政收支[2]。。笔者主要通过研读涉及国用丝织品的史料和涉及宋代民情风俗的文学作品,提练有效信息来还原宋代民间丝织业的盛况。

1 宋代民间丝织业的分布

宋代的民间丝织业主要集中在三个产业带,自古负有盛名的四川地区(包括益州路、梓州路、利州路、夔州路)、北方有着良好丝织业传统的河北地区(包括河北东路、河北西路、河东路)及新兴蚕桑丝织重地江南地区(包括两浙路、江南东路、江南西路、淮南东路、淮南西路)。笔者根据清代徐松《宋会要辑稿》食货六四之一的原始数据,整理后对北宋布帛的征税、生产、上供情况作一说明,如表l-表3所示。

|

表1 北宋某年全国所征布帛税情况一览 |

|

|

|

表2北宋某年全国各地所产布帛数量一览 |

|

|

|

表3北宋某年全国各地上供布帛数量一览 |

|

|

1.1 江南地区

两浙路所生产的罗、绢、紬、丝绵的产量位于全国之首,当地丝织生产规模大、效率高.还能生产罗这样相对复杂的特殊织物,这一变化的主要原因在于11-12世纪间中国人口分布发生的根本性变化。到12世纪,多数人在南方生活[3],充足的劳动力和旺盛的消费需求都加快了长江中下游的经济发展。因此,早在北宋中后期,约11世纪下半叶,纺织业的重心已经转移至南方地区[4]。

1.2 四川地区

成都府路是选人宫廷内库的高档丝绸的主要产区之一,是当时诸路中唯一能与京师媲美的地区。当地锦、绮、鹿胎、透背等高档丝绸的年产量高达1914匹(段),相邻的梓州路的杂色匹帛年产量也有7972匹。同时,以上两路的绫年产量已分别达到16793匹和20600匹。所以《宋史·地理志》中才出现了“土宜桑拓.茧丝织文纤丽者穷于天下”的赞美。战略地位突出,政府直接控制当地民间丝织产品的品类和用途,每年从成都府路、梓州路、利州路、夔州路民间买入的紬、绢、丝、绵,除用于本路和陕西路、河东路、京两路的官方赏赐、使用外。剩余部分都被进贡到都城。据南宋时期四川籍史学家李心传在《朝野杂记》甲集卷十四《四川上供绢绸绫锦绮》中的记载,南宋某年“四川上供绢绸七万四千匹,绫三万四千余匹,锦绮一千八百余匹(段)(成都路)”。

1.3 河北地区

以河北为中心的北方产丝地区是老牌的丝织业重地,产绫数量依然惊人。河北东路居民因蚕桑业而生活富足,契丹人称这里为绫绢州。在宋代,北方丝绸生产虽然在数量上已不占优势,但在产品声誉上不输南方。靖康元年(公元1126年)12月,金人攻宋,索绢一千万匹,因嫌浙绢轻疏,一定要奇绝的北绢。除北绢之外,河北西路的定州缂丝也非常出名。缂丝制品以精工细作著称,一件缂丝女装需要长达一年的时间才能完成。黄河以北所产的其他普通丝

2 宋代民间丝织业的分工

2.1 产业链分工

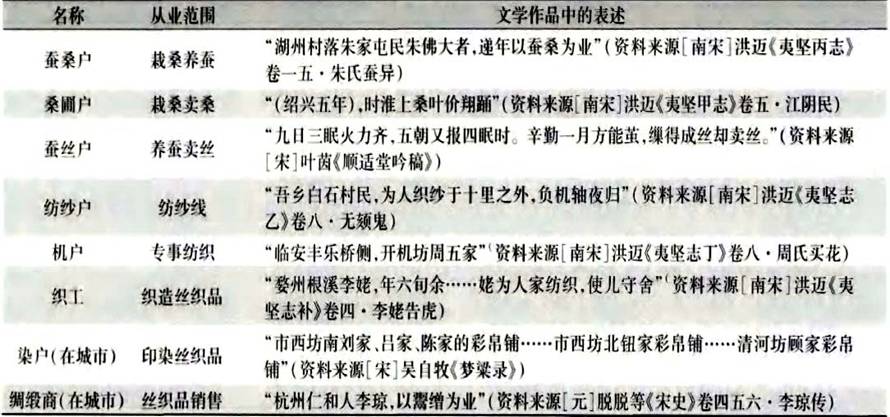

宋代丝织品巨大的产出量和优良的品质为行业细分和产品商品化奠定了基础。漆侠先生曾将民间丝织业分类为官僚、地主和寺院丝织业,与农业相结合的家庭丝织业,与农业脱离的丝织作坊(机户)[5]631-641。可见当时的行业细分程度。官僚、地主纺织手工业,主要是指官僚利用职权,地主利用土地所有权,操控生产的丝织业,如台州知府唐仲友就在金华开办彩帛铺,通过给真丝等面料傲染整加工谋取私利。宋代佛教世俗化趋势明显,寺院多有经营产业,其中丝织业分布较为普遍,生产水平也高。文绣院成立之前,官府有时就委托尼姑们完成纂绣之工,并付给她们工钱。僧尼中的能工巧匠创造出许多优质品种,统称为“寺绫”,宋代文人称赞越州(今浙江省绍兴市)的尼姑个个擅长织作,她们生产的寺绫,类似于北方所称的隔织,非常著名。传统家庭丝织业代表的是历史悠久的自然经济耕织传承,以男耕女织为主要表现形式。实现耕织分离的“机户”的出现,则是当时商品经济快速生长的体现,而当时政府向不产丝绸地区强行和买的政策。如神宗崇宁年间两浙路所出现的“科于不系出产州军和买,致使客人规利兴贩前去”,也在一定程度上刺激了专业丝织作坊的兴起。当时丝织业各环节的分工情况如表4所示。

|

表4丝织生产和行销流程中的专业分工 |

|

|

2.2 “机户”

“机户”是宋代丝织业行业细分的关键词,漆侠先生认为机户一名出现在自开宝三年(公元970年)到后汉隐帝二年(公元949年)的21年间[6]。《文献通考》卷二十市籴一中“旧济州有机户十四”是宋代有关机户的最早的一条信息。宋代机户分布地有济州、梓州、成都、青州、婺州、温州、毗陵、徽州、杭州、华亭、河北、京东等,当在十万户上下,也许更多一些 。都是当时蚕桑业发达的地区。“机户”模式对后世影响深远,成为明代官营织造大行推广的“机户到府领织”[7]28-34 ,清代“江南织造”集中大量民间织工参与生产[7]61-36 等的滥觞。

3 政府对民间丝织品的大宗需求

宋政权起自五代十国的乱世,对地方军阀割据有着切肤之痛,因此在政治上坚持采取强干弱枝、以文治武的治理模式,导致了有宋一代始终无法摆脱冗官、冗兵、外患这三大痼疾。为了维持统治,宋政权需要大量的丝织品满足其军需、官俸、对外贡赋和贸易的需要。这也使得其对丝织品需求的空前增长,极大地刺激了民间丝织业的发展。

3.1 对少数民族政权的贡赋

宋政权先后与辽、西夏、金、蒙古等少数民族政权并立,在相互征伐中始终处于下风,主要以“岁贡”或者“岁赐”的名目按年向少数民族政权输送银绢来维持和平。

3.1.1 对辽的丝织品输出

宋与辽早期交战频繁,后又以兄弟相称。从真宗景德时期的“澶渊之盟”开始,双方达成了宋助辽军费的协议,一直持续到宋徽宗宣和四年(公元1122年)宋发动燕云之役,历经118年。《辽史》记载,辽因为邻(宋)国有岁币,所以解决了本国累朝历代的大部分军国经费。据《续资治通鉴长编》和《辽史》等相关史料记载,宋输辽的丝织品数量和品种主要有三次变动。

一是宋真宗景德元年(公元1004年),宋助辽军旅之费,每年提供二十万匹绢、十万两白银,宋向辽岁给丝织品由此开始。二是宋真宗景德二年(公元1005年),宋增加向辽岁给丝织品的名头、品种和数量,凡遇契丹主生日,宋需赠给辽锦、绮、透背、杂色罗、纱、绫、毂、绢二千匹作为贺礼,契丹主母亲生日,也要赠与相同数量的丝织品以表庆祝。三是宋仁宗庆历二年(公元1042年),宋每年赐给辽十万匹绢、三万斤茶,每年契丹主生日和十月一日时交付。此时,宋每年输辽的丝织品增加至三十万匹。据笔者统计,由宋输往辽的绢帛至少有3 206.8万匹。

3.1.2 对西夏的丝织品输出

党项人建立的西夏政权,长期与宋政权处于战争状态,为了维持相对的和平局面,北宋政府也采取了以岁赐换和平的方式,大量向西夏输出丝织品。

据相关史料记载,宋仁宗庆历四年(公元1044年),西夏李元昊表示愿意臣服于宋,于是宋朝廷每年赐给西夏十三万匹绢,五万两白银;同时约定,在乾元节进奉后,回赐西夏一万两白银,一万匹绢;新年贺岁进贡后,回赐西夏五千两白银,五千匹绢;仲冬时节,再赐西夏五千两白银、五千匹绢置办冬衣,并赐给大臣细衣着一千匹、杂帛二千匹作为生日礼物,以此作为常数,不能更改。此后,至宋英宗治平元年(公元1064年),因双方第二次战争,输出暂停。直到宋哲宗时期才又恢复[8]。相比辽金而言,宋朝向西夏输出绢帛的数量较小,在时间上也不连续。

3.1.3 对金的丝织品输出

女真人建立的金政权在灭辽后,成为宋的主要外患。宋高宗绍兴十一年(公元1142年),双方签订“绍兴和议”(又称“皇统和议”),约定每年(金)皇帝生日和正月初一,宋需派遣使臣前去祝贺;宋每年贡给金二十五万两白银、二十五万匹绢,每年春天派人送到泗州(今江苏省盱眙县)交付。宋孝宗隆兴二年(公元1164年),宋北伐失败。金向宋提出岁币三十万的要求,后来宋请求金更正宋皇帝号,宋主称金主为叔父,改称岁贡为岁币,在金所要求的基础上减去十万岁币。宋宁宗嘉定元年(公元1208年),宋又表示按照靖康二年正月宋向金请和时的说法,双方世为伯侄国关系,宋增加给金岁币到三十万两、匹。大约在宋宁宗嘉定十年(金宣宗兴定元年,公元1217年),宋基本停止了对金的丝织品输出。这迫使对宋丝织品依赖度极高的金直接派兵进入宋境抢掠。保守估算,宋金交往的90多年里,宋为维持和平局面输给金的绢帛至少有2 670万匹。

据上述不完全统计,宋在230年间以“岁贡”或者“岁币”为主所输出的绢帛至少有六千多万匹。以北宋某年全国年产绢五百万匹左右的产量估算(表3),相当于一个丝绸生产大国在12年中都是作为别国的丝绸厂在织造丝绢。

3.2 支付官员的俸禄和军队的军饷

宋朝的军队和官僚集团也是丝织品的消费大户。宋政权为防止地方割据,刻意增加官员队伍数量,增加官员薪俸,制造了大量只拿俸禄不干活的“冗官”。据统计,宋朝的官吏俸禄占到国家支费的三成。宋朝的军队数量之大更是在中国历史上都属罕见,据钱穆统计,仁宗庆历时全国兵员已达一百二十五万九千,其中,禁军马步八十二万六千(原始数据出自元代马端临《文献通考》卷一五二兵考四),占到当时人口数的2.09%(以北宋后期人口已达一亿推算) [9],平均47.96人要供养1名士兵。相比较而言,中国历史上军事实力最强时期之一的唐代,其常备兵(府兵)也只有约60万[10],而当时全国人口为907万户,52 880 488人(公元754年,原始数据出自唐代杜佑《通典》卷七食货),兵员人数仅占全国总人数的1.13% 。因而正史中有宋“竭国力以养兵,奉之若骄子”的评价。

3.2.1 支付官员的俸禄

宋朝官员的数量在史料中并不详尽,笔者只能从个别记载管中窥豹,大约从宋真宗时期的万人左右起到南宋末年,两百年间增加了差不多三倍。相对于官员,人数更多的是吏员。宋真宗咸平四年(公元1001年),相关部门官员曾透露当时全国裁减冗吏十九万五千余人。这还仅仅是被裁减吏员的数量,全国吏员的数量虽然没有准确的记录,但是极有可能上了百万。

宋朝官员的俸禄基本可划分为请受、添给两大类。请受,为本俸,包括料钱、衣粮。添给,为本俸之外的补贴,按地位高下、职务之不同随时而定、随分而给。请受(本俸)中的衣赐是给按春、冬两季发放的绢、绫、罗、丝绵。朝廷给予这些官吏的实物俸禄中有很大一部分都是丝织品。《宋史·职官志》记载,自宰相而下,官员共分四十一等,其俸禄匹帛种类,主要为绫、绢、绵、罗。因没有各等官员的精确人数记录,所以无法算出全年官俸所需丝织品总量。但基于宋代庞大的官吏基数,可以想见用于官俸吏禄的丝绸开销必定是一个天文数字。

3.2.2 发给军队的军饷

据钱穆推算,宋朝军队规模逐年增加,从“太祖开国时二十万”至“仁宗庆历时一百二十五万九千(内禁兵八十二万六千)”[11]。人数增长了529.5% 。军队人员冗杂,军费支出也是巨大的。宋朝军队的军饷有很大一部分是以丝织品形式来发放,如在英宗治平年问(公元1064-1065年)任三司使的蔡襄所著的《论兵十事疏》中论《养兵之费》,曾对军费中丝织品的耗费做过详细地统计:“禁军六十九万三千三百三十九人。厢军四十八万八千一百九十三人。共收一百一十八万一千五百三十二人⋯ ⋯ 匹帛绢紬:收八百七十四万五千五百三十五匹(内税绢三百七十六万三千五百九十二匹)。支七百二十三万五千六百四十一匹(南部赏给不在数内,绫绮锦绮不在数内)。管军及军班兵士七百四十二万二千七百六十八匹半(十分有余)。夏秋税所纳:匹帛二百七十六万三千五百九十二匹。”可见耗费之巨。而且,军队的需求在政府支出中处于优先序列,据《文献通考》记载,政府从民间调绢、绸、布、丝、绵,以供军需。这些丝织品主要是保证军官和士兵的军衣装供给。从皇帝的随身卫兵班直开始,所有将领和士兵,春冬赐衣都有绢绵,有时还外加紬布。当时的大理寺(国家最高审判机构)曾在一条法令中明确各兵种的衣装,骑兵春冬衣为七件套,步兵春衣为七件套、冬衣为六件套。宋钦宗靖康元年(公元l126年)有诏,诸路州军的两税课利,先满足军兵每月的口粮、春衣、冬赐以后,才能给其他官吏俸禄。

4 政府采购民间丝织品的方式

宋朝政府对外议和与对内供养所需的丝织品,一般通过“和买”及名目繁多的捐税形式向民间丝织业采购。

4.1 和买

宋代的“和买”主要指官府向民间预买布帛,本义在于由官府专事采购的人员来操办收购,区别于强夺,强调公平,这在南宋吴曾所著《能改斋漫录》中有介绍。根据《玉壶清话》与《渑水燕谈》记载,二书的作者皆认为“和买”始于宋真宗祥符初年。其本意为“和预买”,意思是为从百姓手中买到绢及时解决国用,官府提前将买绢钱支付给自愿售卖的民户,起初主要目的是为了筹集军需纳绢和对灾荒地区的临时性补贴,颇受人民欢迎,《渑水燕谈·杂录》记载,“李士衡行之陕西,民以为便”。但到北宋中期以后,“和买”就逐渐变质,因为时常出现政府压低绢帛价甚至不付给绢帛钱的情况,同时也有强制民户和买,以及在不产丝绸的地区和买的现象。“和买”的实质已经从国民互惠,变成了国家对民众的压榨。到了建炎三年(公元1129年),两浙路开始征收“和买折帛钱”,“和买”正式变为一项赋税,并迅速在各地推广开来,成为压在广大劳动人民身上的又一道沉重赋税枷锁[12]。和买政策的变质,使得皇帝也感到很愧疚。《皇宋中兴两朝圣政》记载,宋高宗曾自责“和买未为良法”“重扰吾民”。

4.2 捐税

宋朝有关丝织品的税收有身丁绢、本色绢、和买绢、折帛、激赏,其中最主要的是身丁捐和折帛。

4.2.1 身丁捐

宋代因循五代时期的“伪国旧制”,于是“有身丁地头之赋”,宋太宗雍熙元年(公元984年),开始令江浙、荆湖、广南民输丁钱,以男子二十岁起计作成丁,六十岁以后算作老人,身有残疾可以免输丁钱。到皇祐中(公元1050年左右),允许民众将铀绢按照时价折纳,称为丁绢,正式将丝织品纳入身丁税的体系。北宋末年,以宋徽宗和蔡京为首的土地兼并势力加剧对百姓的压榨,这样的情况逐渐恶化,一直持续到南宋后期天禧年间。丁绢的残酷压迫,令民众苦不堪言,在盛产丝绸的两浙,尤其是在湖州地区,甚至被概括为“湖州丁绢最重,至生子不敢举”。整个盛产丝绸的浙东一带,生子后杀子的现象都很普遍,就是为了逃避男孩成年以后需要负担长达四十年的丁绢。

4.2.2 折帛

折帛,也叫做沿纳,政府除了按天数向民众收取赋税外,还增加其他名目,以实物折合为赋税的结果,其源于唐代,本质是一种杂变之赋。这种既收货币也征实物的折纳之法,宋代也称为以产业偿还官欠。起初,折帛只是夏税所折合的实物中的一种形式,实质上仍是夏税,所以称为税绢。咸平三年(公元1000年),开始令州军折算丝绸帛绢的价值来充抵应缴纳的税务,在夏季上交,夏税折帛就是这样开始的。南宋以后,围力衰弱,独立的折帛从和买制度中衍生而来,最早出现在丝织业发达的两浙路。在高宗建炎三年(公元1129年),借着助国用的名义,向民间征收。地方赋税的增加,自然能缓解朝廷的经济压力,于是折帛制度慢慢在全国推行。到绍兴二年(公元1132年),户部要求江淮、闽、广、荆湖等地也要像两浙那样上交折帛。

宋朝政府向民众征收的捐税启动伊始,都有合理的理由,税赋也不算沉重。但是随着国家内忧外患的加剧,特权阶层不断扩大(宋朝大小官员的家庭成员都被免除赋役,即使在官员已经去世以后子孙仍可享受此项特权),全都演变成了强压在普通民众肩上的致命负担。提到布缕之征,有所折税,有和预买,四川一带有激赏,东南地区有丁绢,人民生活闲苦。底层民众为了活命,不得不努力生产丝织品以应付难以穷尽的苛捐杂税。

5 宋代民间丝织业的国际、历史地位

宋代民间丝织业的蓬勃发展对后世影响深远,影响了中国乃至世界的丝织业发展的方向。

5.1 奠定宋以后中国丝织业的技术和产业格局

从中国历史博物馆所藏《耕织图》中的提花罗机和原藏故宫博物院《蚕织图》中的提花绫机出现的场景可以看出,这类型束综提花机在宋代民问丝织生产中已得到普遍使用。整个宋元明清时期,占据提花技术主流的就是这两种机型,一直用到20世纪初叶(公元1911年)杭州城内出现新式纹版提花机为止[13]。宋代丝织业行业内部分工的明确,还成就了高度专门化的生产和地域性的产业集群,如陈敷在南宋时期所成《农书》中提到盛产桑麻的湖州安吉,当地农村已有专业蚕桑户靠养蚕卖丝为生。政府特许交生丝纳税。安吉纱、安吉丝、梅溪纱、武康鹅脂绵都是湖州山乡的著名特产[14],湖州在宋代形成了专业的制丝市镇。1851年,产自湖州南浔的“辑里湖丝”在英国伦敦首届世界博览会上荣获金奖。后来,“辑里湖丝”在1912年的南洋劝业会评比和1915年美国旧金山的巴拿马国际博览会上又分别获超等奖和金牌奖。如今湖州地区的丝绸年产量现在仍能占到全中国丝绸年产量的10% 左右。

5.2 成就海上丝绸之路

宋代商人贸易关系范围东自今天的日本、菲律宾,南止印度尼西亚各群岛,西达非洲及意大利西西里岛,西北至中亚及小亚细亚;根据《诸藩志》中的记载统计,宋向16个有外交关系的国家输出过丝织品。由于丝绸是当时中国主要的出口产品,因此一些中外学者又将宋代的海上交通称为“海上丝绸之路”。据记载,当时的东西方贸易中心巴格达,充斥着中国的丝织品。“巴格达的码头长好几英里……

其中也有中国的大船……市场上除各省的货物外,还有中国的瓷器和丝绸”[15]。丝绸也是宋朝向高丽输出的主要物品之一。《高丽史》中曾提到,中国丝绸源源不断地流入高丽,并普及到民间社会。丝绸品种包括浙绢、川锦、花纱、绫、罗、白绡、锦缎等几十个品种[16]。泉州商人李充曾向政府报告,他自置船一只携带各种丝绸和瓷器到日本贸易。

5.3 带动全世界丝织技术进步

日本人积极向宋人学习印染、纺织技术,并织制了很多宋代风格的产品,如广东织、绫羽绫、云下织、竹下织、博多织等。《岭外代答》中有宋朝向安南(今越南)出口中国染料红绝子的记载。公元12-13世纪,中国提花机、踏板织机技术传到欧洲,极大地改进了欧洲的织造技术(2014年9月5日,笔者在中国丝绸博物馆从对意大利纺织史学家比萨大学Claudio Zanier教授的访谈中获知),促成了后来卢卡、里昂等欧洲丝织业中心的崛起。

6 结语

需求决定供给,是商品经济的基本法则。宋代特殊的政治结构和外部环境,使得当时的民间丝织业面对一个庞大的政府采购需求。与明、清时期政府采购集中于高端丝织品不同,这一时期的政府采购是稳定的、全方位的而且是不断扩大的,这在中国古代的自然经济条件下是罕见的。政府的采购需求作为宋代民问丝织业飞速发展的根本推动力,长期、持续地推动民间丝织业增加产品的数量和种类,刺激了民问丝织业规模的扩大和技术的进步,吸引了社会剩余资本的投入。在客观上为民间丝织业的发展营造了近似于近代资本主义商品经济时代的社会经济环境,极大地推动了民间丝织业的产业化和商品化,使得民间丝织业在技术水平、地理分布、产量品类及生产性质上都有了突破性的进展,对后世的业态特征产生了深远影响。同时民间丝织业的发展壮大,也为宋政权提供了大量优质、廉价的丝织品,有效地缓解了宋朝政府所面临的各方面压力,维持了长期相对和平的政治局面,为内忧外患的宋政权赢得了宝贵的喘息时间,真正成为国民经济的支柱性产业。

参考文献:

[1]MADDISON A.Chinese Economic Performance in the Long Run [M].Pans:Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development,1 998;25-40.

[2]王曾瑜.王曾瑜说辽宋夏金[M].上海;上海科学技术文献出版社,2009;127.

[3]傅海波,崔瑞德.剑桥中国辽西夏金元史(907-1368年)[M].史卫民,译.北京;中国社会科学 版社,1998;43.

[4]葛金芳,赵德馨.中国经济通史;第五卷[M].长沙;湖南人民 版社,2002;322-325.

[5]漆侠.宋代经济史[M].上海;上海人民}H版社,1987.

[6]漆侠.中国经济通史宋(下)[M].北京;经济日报出版社,2007;562.

[7]徐新吾.近代江南丝织工业史[M].上海;上海人民出版社,1991.

[8]蔡美彪.中国通史[M].北京;人民 版社,2009;176.

[9]葛剑雄.宋代人口新证[J].历史研究,1993(6);45.

[10]罗琨,张永山.中国军事通史(第十卷)·唐代军事通史[M].北京;军事科学出版社,1998;139.

[11]钱穆.国史大纲(下册)第六编[M].北京;商务印书馆,1996;534.

[12]赵葆寓.宋代“和买”起源略考[J].天津师范学院学报;社会科学版,1981(2);63.

[13]何堂坤,赵丰.中华文化通志(第68本)·纺织与矿志[M].上海;上海人民出版社,1998;185.

[14]斯波义信.宋代江南经济史研究[M].何忠礼,方健,译.南京;江苏人民出版社,2001;370.

[15]希提.阿拉伯简史[M].马坚,译.北京;商务印书馆,

[16]陈慧,试论高丽对宋的朝贡贸易[J].东疆学刊,2009 (7);103.