南京大屠杀列入世界记忆遗产yd18822

|

|

||

|

联合国教科文组织同意将中国申报的侵华日军南京暴行列入 |

||

|

联合国教科文组织9日宣布,世界记忆工程国际咨询委员会第12次会议评审决定,中国申报的侵华日军南京大屠杀档案正式列入《世界记忆名录》。 这次会议本月4日至6日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比召开,评审40多个国家和地区申报的约90个项目,最终同意把47个新项目列入世界记忆遗产。 |

||

|

递交申请申遗成功

2014年,中国正式向联合国教科文组织世界记忆遗产秘书处递交把《南京大屠杀档案》列入世界记忆遗产的申请。经过评审,教科文组织下属世界记忆工程国际咨询委员会本月同意把该项目正式列入《世界记忆名录》。这份档案由三部分组成:第一部分关于大屠杀事件(1937年至1938年);第二部分关于中华民国政府军事法庭在战后调查和审判战犯的文件(1945年至1947年);第三部分是中华人民共和国司法机构的文件(1952年至1956年)。

为隐瞒南京大屠杀的真相,日军曾于1945年8月战败前夕故意焚毁了大量档案和证据,并将其余来不及销毁的档案匆匆埋于地底。20世纪50年代,吉林长春、辽宁大连等地偶然挖掘出了当年被日军掩埋的档案,更多真相为人知晓。例如在长春出土的1O万多份档案中,有5份与南京大屠杀有关。

“这些有力证据强烈唤起国际社会的关注,帮助世界人民更深地认识到战争的残酷。”申报材料说。 日军暴行证据幸存 由于日军故意隐瞒真相、销毁档案,再加上战火动荡导致不少资料损毁,《南京大屠杀档案》的搜集整理相当不易。这份档案既有卷宗、信件、日记等文字记录,也包含美国、德国、丹麦等国的教师、传教士、记者等人拍摄的纪录片和照片。 谈及世界记忆工程,联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃说:“为了当代人和子孙后代的益处,我坚信应该本着国际合作和互相理解的精神,让世界记忆遗产项目保存档案遗产和历史记忆,从而在人们的心中构筑和平。”

如今;南京大屠杀档案由7家单位保存,其中珍贵原件有条件向公众开放,数字化资料和复制本则完全公开。

二战后成立的远东国际军事法庭曾在判决中认定,在南京大屠杀中,超过20万名中国人被杀、超过2万名中国妇女被日军强奸或轮奸,而“这些数字尚不包括遗体被焚毁、抛入长江或被日军以其他方式销毁的受害者人数”,因此该法庭认定“至少有30万名中国人被杀害”。

然而,日本国内却有一些人质疑南京大屠杀的真实性或当时死亡人数,多次试图否认这段残酷历史。日本政府甚至要求中国撤回申报,遭中方拒绝。

今年4月,日本民众举行大规模示威,抗议日本教科书中提及南京大屠杀事件时没有使用“屠杀”字样,而是使用较为中性的“事件”一词。 |

||

|

|

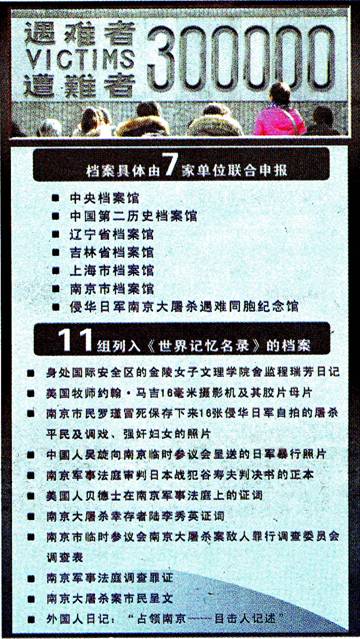

档案具体由7家 单位联合申报 ■中央档案馆 ■中国第二历史档案馆 ■辽宁省档案馆 ■吉林省档案馆 ■上海市档案馆 ■南京市档案馆 ■侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 11组列入〈世界记忆 名录〉的档案 ■身处国际安全区的金陵女子文理学院舍监程瑞芳日记 ■美国牧师约翰·马吉16毫米摄影机及其胶片母片 ■南京市民罗瑾冒死保存下来16张侵华曰军自拍的屠杀平民及调戏、强奸妇女的照片 ■中国入吴旋向南京临时参议会呈送的日军暴行照片 ■南京军事法庭审判日本战犯谷寿夫判决书的芷本 ■美国人贝德士在南京军事法庭上的证词 ■南京大屠杀幸存者陆李秀英证词 ■南京市临时参议会南京大屠杀案敌人罪行调查委员会调查表 ■南京军事法庭调查罪证 ■南京大屠杀案市民呈文 ■外国人日记:“占领南京——目击人记述” |

|

|

外交部谈“大屠杀”申遗: |

|

|

|

外交部发言人华春莹10日表示,中方对教科文组织将《南京大屠杀档案》列入世界记忆名录的决定表示欢迎,将按照有关规定,确保这些珍贵文献得到保护和传播,充分发挥这些文献铭记历史、珍惜和平、共创未来、捍卫人类尊严的积极作用。 2014年,中国正式向联合国教科文组织世界记忆遗产秘书处递交了《南京大屠杀档案》列入世界记忆名录的申请。9日,据联合国教科文组织发布的消息,《南京大屠杀档案》正式列入《世界记忆名录》。 “南京大屠杀是第二次世界大战期间日本军国主义犯下的严重罪行,是国际社会公认的历史事实。中方申报材料完全符合世界记忆名录的评审标准、特别是真实性和完整性的标准,申报程序符合教科文组织有关规定,应成为全人类的共同记忆。”华春莹说。 对于有报道称。日本外务省10日发布“新闻官谈话"质疑中方申报材料的完整性和真实性,指责教科文组织未能保持中立和公平,将要求教科文组织进行制度改革,不再被“政治利用”,华春莹表示,事实不容否认,历史不容篡改。日方有关言行再次表明了其不愿正视历史的错误态度。

她表示,中方敦促日方本着对历史负责的态度,正视和深刻反省侵略历史,切实纠正错误,立即停止对中方申报说三道四和对教科文组织正常工作的干扰和无理纠缠.以实际行动取信于国际社会。 |

||

|

|

||

|

——南京大屠杀档案成为世界记忆遗产背后的故事 |

||

|

在世界反法西斯和中国人民抗日战争胜利70周年之际,二战史上三大惨案之一的南京大屠杀再次因申遗走入公众视野,在人类记忆中留下历史的血色底版。

长期关注南京大屠杀申遗进程的新华社记者将对读者讲述申遗前前后后的故事,再现历史惨痛的一页。 迟到的共识

时间流逝,记忆能否长存?2015年,二战和抗战硝烟散去已经整整70年。

今年,距离1937年12月13日南京大屠杀惨案发生,已有78年;距离1976年联合国教科文组织世界遗产委员会成立,已有39年;距离1979年奥斯维辛集中营遗址被列入世界文化遗产,已有36年;距离1996年,广岛和平纪念碑(原子弹爆炸圆顶屋)被列入世界文化遗产,已过去19年……。

南京大屠杀在这一年成为世界记忆遗产,无疑有着特殊的意义。一直推动申遗的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长朱成山听到这个消息后松了一口气,也深深叹了一口气。“这是一个迟到的共识。”他说。

在国际史学界,南京大屠杀事件与奥斯维辛集中营、日本广岛长崎核爆并称为二战史上的三大惨案。

南京大屠杀档案申遗工作最早开始于2009年,作为南京市人大代表,朱成山提交了申遗议案。南京市政府当年便成立了申遗领导小组,正式启动申遗相关工作。2010年,系列文物档案被列入《中国档案文献遗产名录》。2014年3月,由国家档案局以世界记忆工程中国国家委员会的名义,正式向联合国教科文组织世界记忆遗产秘书处递交了《南京大屠杀档案》提名表。

申报档案包括日军当时自拍的屠杀照片,外国友人拍摄的纪录影片、国际安全区中国妇女日记,战后中国政府关于南京大屠杀的调查资料,远东国际军事法庭、南京军事法庭审判日本战犯的档案,我国司法机构侦查起诉、审判日本战犯档案等。 残酷的记忆

列在此次申遗的11组档案第一位的,是国际安全区教会所办的金陵女大收容所负责人程瑞芳的日记。她在1937年12月8日至1938年3月1日的84个日夜里,用3万多字记录下南京城这段凄风苦雨的岁月。

白天,62岁的程瑞芳和同伴们撑起一顶已然千疮百孔的“保护伞”,为无家可归的难民们提供庇护;晚上,昏暗灯光下,她用和着泪水的墨水写下一篇篇日记:

“12月11日……今早死去两个小婴孩,一个只有一个多月,是闷死的,一个有三个多月。早有病的……”。

“12月14日……今日来的人更多,都是从安全区内逃来的,因日兵白日跑到他们家里抄钱、强奸。街上刺死的人不少,安全区里都是如此,外边更不少,没有人敢去,刺死的多半是青年男子…”。

“12月17日……现有十二点钟,坐此写日记不能睡,因今晚尝过亡国奴的味道……今晚拖去11个姑娘,不知托(拖)到何处,我要哭了,这些姑娘将来如何?”

翻阅这次作为申遗材料呈送的11组档案,日军坦克、装甲车疯狂地炮击南京城,一片断垣残壁的南京,受辱后痛苦万分的妇女,被汽油烧焦的尸体,街道上、水塘中被日军血腥屠杀的平民……一篇篇文字、一张张图片记录下手无寸铁的平民被入侵兽军蹂躏,也以最直接方式揭开一个国家和民族历史的伤疤。

申遗档案中唯一一组视频史料,是当时身在南京的美国牧师约翰·马吉用16毫米摄影机拍摄的长达105分钟的视频。其中一段,画面里一个身中30多刀的孕妇满身是伤、奄奄一息。她就是南京大屠杀幸存者——李秀英。1937年12月,已有7个月身孕的李秀英和父亲躲进了安全区,在一所小学的地下室里栖身。12月19日,三个日军士兵发现了他们,并欲强奸李秀英。她拼死搏斗,脸部、腿部、腹部共中33刀,后经美国医生威尔逊全力抢救,侥幸存活,孩子却流产了。

战后,李秀英作为南京大屠杀幸存者代表人物,曾以高龄之身远赴东京,起诉污蔑她为“假证人"的日本右翼作家。 象征和平的花 一个民族,以什么样的方式去记住历史,就会以什么样的方式在当下立身。

对南京大屠杀历史本身和不断增添的历史证据,乃至东京远东国际军事法庭的正义审判,日本右翼却在不断狡辩、诋毁,以达到否定历史的目的。

2014年6月,我国宣布将有关南京大屠杀和日军强征慰安妇的珍贵档案申报世界记忆遗产后,日方一直通过官方和民间团体对我申遗提出“抗议”。

2014年6月,日本内阁官房长官菅义伟要求中方撤回申请……

在朱成山看来,日本右翼一直把否定南京大屠杀作为否定侵华罪行的突破口,绝非偶然。“一方面南京大屠杀在东京审判中有着突出地位,将二战中的日本钉在了‘侵略者、战败者与和平破坏者'的历史定位上;另一方面,这个二战史上三大惨案之一就是日本军国主义者反人类罪行的典型符号。

日本右翼势力肆意篡改历史的行径,日本国内有良知的人们同样无法容忍。

早在上世纪80年代,以本多胜一和笠原十九司为代表的日本学者就成立了南京事件调查研究会:松冈环等日本民间友好人士30多年间往返中日近百次,走访了超过300名南京大屠杀幸存者以及250余名日本兵。

近年来,村山富市、海部俊树、鸠山由纪夫等日本前政要陆续造访南京向大屠杀遇难者致歉……。

历史的真相,并不会因为时光流逝而被抹杀。还原真相,历史才能最终走进历史。 |

||

|

青岛晚报2015-10-11/15 本版内容均据新华社 |

||