建设“海绵体”城市yd18711

|

|

|

住建部专家昨来青举办专题讲座建设“海绵体”复兴城市水文化 |

|

“暴雨浇泉城,东部再看海”、“上海暴雨连下3天,开启看海模式”……在刚刚过去的夏天,“来我的城市看海”成为许多城市居民在互联网上无奈的调侃。城市逢雨必涝现象该如何扭转?昨日,市政府邀请国家住建部城建司副司长章林伟来我市举办海绵城市建设专题讲座,我市海绵城市建设正式开始发力。 |

|

|

|

建“海绵体”吸水防涝

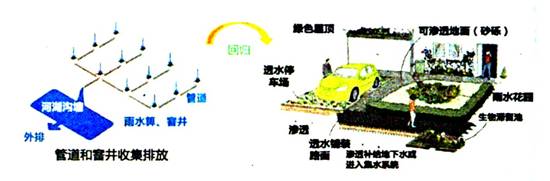

从去年开始,海绵城市成了城市建设领域的热词,也是生态文明建设领域的热点。海绵城市,就是让城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。海绵城市建设的本质则是恢复城市原始的水文生态特征。去年12月,财政部、住建部、水利部已开展中央财政支持海绵城市建设试点工作。

说到防洪排涝,人们首先更容易想到的是修建下水道,如果排水管道足够多、足够粗,不就能把雨水迅速排走了吗?对此,章林伟解释说,城市内涝形成原因是多方面的,地下排水管网只是其中之一,解决内涝问题不能够靠无限地扩大管网。“比如说两小时内降雨50毫米,得用多大的管子才能把降水一下子消化掉?"章林伟说,暴雨来袭将迅速形成“产汇流",很快到达峰值。也就是说,排泄的速度如果跟不上,雨量迅速聚集,就很容易形成内涝。而海绵城市相当一部分的雨水自然积存到地面或者各种各样的“海绵体”中。可以降低产汇流的峰值.降低雨水在短时间内突然大量聚集的可能性。减轻排涝压力,从而缓解城市内涝。所以,要大力推进海绵城市的建设,打造“海绵体”.既要把雨水收集起来,还可以把雨水用掉。再加上必要的地下排水设施来解决内涝问题。这是一项综合的工作。从长远来看,建立“自然积存、自然渗透、自然净化”的海绵城市.正是我国在抑制内涝过程中要努力的方向。 改善城市的“水生态”

缓解城市内涝远非海绵城市建设的全邮意义。将雨水收集、利用,让原本属于大自然的水留存在土壤中。让本该丰沛的水系饱满起来,是海绵城市矬设追求的更深远目标。

在我国北方城市,由于屋面、道路、地面等设施建设导致的下垫面硬化.70%歪80%的降雨迅速排走.仅有20%至30%的雨水渗入地下。雨水迅速排走破坏了自然生态本底。带来了水资源紧缺、水环境污染、水安全缺乏保障等问题。

章林伟说。海绵城市正是比喻城市像海绵一样,遇到降水能够就地或者就近“吸收、存蓄、渗透、净化”径流雨水,补充地下水,调节水循环。在干旱缺水时将蓄存的水“释放”出来加以利用.从而让水在城市中的迁移活动更加“自然”。

“海绵体”在哪里?在城市开发建设时。我们应最大限度地保护原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等,这是自然赋予我们的最原始的“海绵体”。同时。在城市建设中还可以采用具有渗透、调蓄、净化等海绵功能的雨水源头控制和综合利用设施,如模块组合蓄水池。

海绵城市核心是实现低影响城市开发建设,最大限度减少由于城市开发建设对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏,实现“修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、提高城市水安全、复兴城市水文化”的多重目标。

海绵城市将会带来城市水生态的改善,我们每一个人都将是受益者。 我市将创建海绵城市

海绵城市建设对城市发展的意义正在被重新认识,海绵城市建设的大幕已经开启。章林伟称,“建设海绵城市要争取把70%左右的雨水在当地积蓄、渗透,而目前的现状是70%的雨水被迅速排走。” 2015年,我国确定迁安、白城等16个城市作为海绵城市建设试点。未来3年时间里,平均每个试点城市每年将获得约4亿元海绵城市建设专项资金。章林伟说,每个试点城市建设海绵城市的区域不小于15平方公里。

市城乡建设委负责人表示,青岛是缺水城市,大力推广海绵城市建设具有重要意义。下一步,我市将全面全力开展海绵城市创建工作,并号召各设计、监理、施工企业尽快转变观念,掌握相关知识,在规划、设计、施工融入海绵城市理念,房地产企业也借此为契机,尽快参与到海绵城市建设中。目前我市正在按照市委、市政府部署,扎实推进海绵城市建设方面,技术规范、推进措施等前期工作。 |

|

青岛晚报/掌上青岛/青网记者 刘兰星 |