3.5万名老外在青岛yd16130

|

|

|||

|

从“洋打工”到“洋创业”华丽变身“新青岛人”从业集中在加工业、培训机构及服务行业已有不少人成为业界精英 |

|||

|

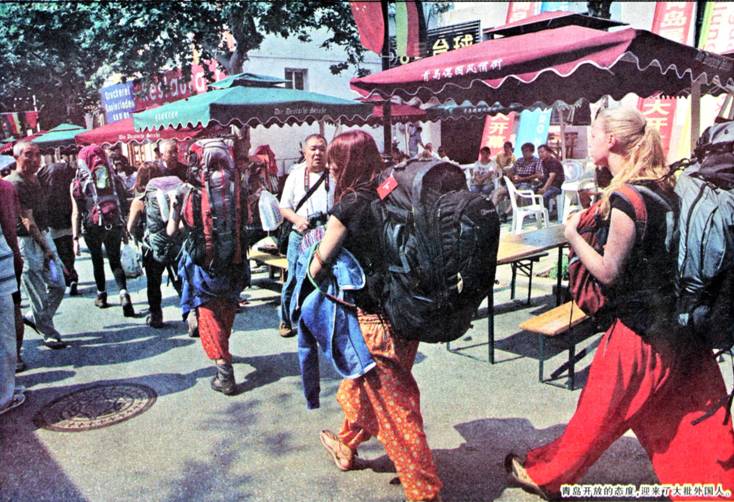

人说,背上行囊,就是过客:放下包袱,就找到了故乡。不知从何时起,来自世界各地的外国人,来到青岛,体验青岛,然后或长、或短时间地留了下来,将这个城市作为新生活的开始。随着奥运会举办,青岛开放程度及国际化程度提高,来青的外国人逐年增多,最新数字显示,在青岛取得工作签证的外国人约3.5万人,他们中,有人成为“打工皇帝",有人还是“打工草根”:有人已经开办大企业,也有人只是一家小店的老板。

在最近的“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”评选中,青岛再次入围。该评选主要包括政策环境、政务环境、工作环境及生活环境4大指标,共吸引7.54万余人次的外籍人才参与,可见青岛已经成为一块磁石,吸引着越来越多的外国人来工作,来生活。无论在青岛的身份如何,他们将不同国度物质和精神的舶来品带到了青岛,这些东西潜移默化改变着我们的观念和生活,而我们又潜移默化地改变着他们……于是,他们说:我们不是匆匆过客,我们是“新青岛人”。 |

|||

|

|

|||

|

权威发布 在青外国人专家经理人多

近日,记者从青岛市公安局出入境管理局了解到,截止到2013年上半年,取得纯工作签证的外籍人员约有3.5万人,这些人每年在我市停留180天以上,通过工作签证取得在青的长期居留权。而据介绍,青岛已经连续六年位列国内办证量的第四位(除口岸签证机关外),前三名分别是上海、北京和广州。其中,我市外籍常驻人口中韩国人占绝对数量,比例高达70%到80%,之后占比排序依次是美国、日本、澳洲、加拿大等。

3.5万名老外在青岛都从事哪些行当?据青岛市公安局出入境管理局副局长吕宏介绍,青岛不仅自然环境优美,经济环境更加诱人。所以外籍人员在青做专家、经商比例较大,办旅游签证的反而不如办工作签证的人多。目前,办工作签证的3.5万老外在青涉及六七千家企业,行业主要分布在三大类。包括生产经营性、科研文教类以及服务业。据了解,从事教育行业的外国人占到总人数的10%左右,不少美国人在青岛成了学生喜爱的外语老师。

“从资料数据来看,办理工作签证的外国人还是打工者居多,自己创业的少。”吕宏进一步分析说,随着我市对工作签证的审批日趋严格,低端外国打工者的进入量越来越少.目前在青打工的外国人以专家和职业经理人为主,比如岛城10家五星级酒店的主要管理层均来自国外,包括总经理、财务总监、客房管理,甚至董事长;而创业的外国人群体中,韩国人开办的中小型商品手工加工类企业最多。 45位老外领到“绿卡

此外,截至目前,我市已经有45名外国人取得中国“绿卡”,即《外国人永久居留证》。“首先要保证每年至少在中国居住9个月,所在公司有一定的资质,之前没有犯罪记录,在国内居住期间表现良好。”青岛公安局出入境管理局签证科魏科长告诉记者,目前在青岛的常住外国人虽然数量很大。但由于“绿卡”申请的门槛比较高,自2004年中国“绿卡”发放以来,我市每年仅有10人左右可以领到“绿卡”。

据了解,目前取得永久居留权的外国人多数都是因为婚姻关系,娶了青岛籍妻子或者嫁给青岛籍丈夫。当然,这些人在青岛也不能没有收入来源,他们从事的行业很多,包括生产经营业主、语言培训学校负责人以及职业经理人等。 |

|||

|

打工皇帝:万宝 28载成就“打工皇帝” 年龄:57岁 国籍:德国 职业:福日集团副总裁

Peter有个很中国的中文名字——万宝。第一次见万宝,直觉这是个精力充沛、激情澎湃的老外,翻开他的履历,果然写满了奋斗史:15岁是德国一酒店实习生,18岁远赴南非做厨房主管,19岁成为副厨师长,23岁当上大酒店的厨师长,25岁到菲律宾某酒店当行政总厨,29岁来到中国,辗转北京、重庆,最终成为青岛颐中皇冠假日酒店总经理.而目前是福日集团副总裁。

57岁的万宝在中国已经度过了28个春秋,在他的思想中。是中国成就了现在的他。万宝仍清晰记得,1985年,他和朋友爬上长城时,迎接他的是一瓶香槟和一份北京丽都假日酒店的合同。1999年万宝第一次来青岛就爱上了这个城市,这里有太多德国家乡的影子,从德国建筑到古力井,还有这里经济迅速崛起所带来的遍地机遇和挑战,当酝酿开业的颐中皇冠假日酒店向他伸出橄榄枝时,万宝

|

|

||

|

万宝,在游艇上不忘推介远处的万丽海景楼盘 |

|||

|

欣然接受。

开业不到3年,万宝就用自己多年酒店从业经验和德国人严谨务实的天性克服了两大难题。一是说服业主方和管理方同意酒店升级。当时酒店生意很好,大家更希望安于现状,但万宝却坚信让酒店升级可以提高附加值、提升盈利能力。经过反复地沟通和争取.万宝的升级方案终于获批并成功实施,颐中假日变身颐中皇冠假日。第二便是2003年的非典,全国酒店住房率均大幅下降,万宝提出通过节省内部开销的方式控制运营成本,最终没有裁掉任何一名员工。

在中国,职业经理人相当匮乏,万宝作为颐中皇冠的总经理,一干就是13年,体现了老外当职业经理人的敬业精神和专业素养。

被誉为酒店业“常青树”的万宝在将颐中皇冠酒店带上正轨后,就像父母把孩子养育成人后的态度一样,选择放手让他自由成长,而自己一边默默注视、祝福孩子,一边开始寻找自己新的生活。56岁在中国人看来,已到颐养天年的年龄,但万宝听到记者这样的提问时,却激动地连连摆手,大喊“no,no”。万宝说,工作是生命中最大的乐趣,转行是挑战自我。2012年底,万宝离开自己从业40多年的酒店行当,转身进入运营高端奢侈品品牌的福日集团当起副总裁,这名“洋打工”的级别越做越高。

“中国经济飞速发展,高端产品、高端服务的市场空间巨大,我本人很看好中国市场,很看好这个行业的前景。”万宝表示,奢侈品牌源于欧洲,现在转行接触世界顶级品牌的游艇、家具、豪宅、豪车感觉上非常亲切,加上之前从事的酒店业和现在的行业有相通之处,都属于服务行业,都从事管理岗位:只是后者可以提供给他更大的展示舞台。当然,此次转行的挑战也不小,过去对于宾利、兰博基尼这些奢侈品品牌只是知道,但并不了解,现在万宝需要全面了解和学习,但他却说“我喜欢这种挑战。” |

|||

|

|

创业草根1:老温 巧克力迷来青创业 年龄:60岁 国籍:比利时 职业:帕斯贸易公司老板

用老温的话说,他是带着巧克力味儿出生的。老温每天固定要吃15块以上的巧克力,现在更是天天离不开巧克力,果真将比利时人痴迷巧克力的传统发挥得淋漓尽致。

老温来中国是1992年的事,那会儿他在北京做的是外贸生意,和巧克力丝毫不沾边。2009年,厌倦了大城市喧嚣的老温发现了青岛这块安宁又不失活力的宝地,随即决定从北京跳到了青岛,并在这里找到了自己事业的新起点。“2011年,一位做生意的中国朋友听说我会做巧克力,就邀请我帮他做一批巧克力,结果让我发现了这个市场。”老温告诉记者,当时朋友想要找一些手工巧克力.来出售,因为老温的家族就是知名的比利时巧克力制作商,所以对老温而言,做一批比利时风味的巧克力根本不是难事。他从比利时进口回来一些巧克力原料,然后在自己的套三房里开始了小批量的手工巧克力生产。 |

||

|

老温和他的比利时巧克力 |

|||

|

对老温来说,做巧克力容易,但在中国开个专业制作巧克力的公司并不容易。由于语言不通,从公司注册到办理各部门审批手续,再到产品的宣传推销,老温几乎一步一个坎。“幸好有青岛朋友的帮助。”虽然用的是英语,但记者仍能清晰地听出老温说这话时的感激之情,他告诉记者,青岛的朋友们非常热情友好,帮他到各个部门咨询办理审批手续,帮他从比利时合法购进大量的巧克力原料和设备,还帮他了解中国市场。

“我制作的各种口味的夹心巧克力最重要的两条原则就是亲手制作、10天保鲜。”老温说。夹心巧克力的制作工艺比普通巧克力难一倍,每天的产量最多能达到25公斤,其配方和原料只有老温自己能准确掌握,一般工人做不到,而这样辛苦做出来的巧克力,从生产出来到最终销售出去,老温规定绝不能超过10天,超过就要丢弃,以此最大程度地保证新鲜。

采访中,老温告诉记者,公司开业至今,发展速度并不快,一是因为他的大多心思都放在如何制作出高质量的巧克力身上,二是他的营销思维还没能完全跟上中国人的节拍。老温在营销上他继承了比利时人的乐天态度,不善于想招数招揽买卖,比较安于现状,而且对任何合作伙伴都给予了全部的信任。开业之初,曾有一位热爱巧克力的杭州女孩申请做老温的代理商,豪言壮语要将老温的巧克力推向全国。老温说,难得遇到同样热爱巧克力的中国人,所以他就很痛快地将代理权交给了这个女孩,并将自己之前谈下的25家咖啡店客户一并送给了女孩,自己则停止开拓客户。6个月过去后,女孩的销货量越来越低,后来就没了踪影。老温了解后才知道。原先他给25家咖啡店供货,价格很低,为的是让这些巧克力能在最短时间内售出,保持其新鲜程度,但女孩提高了50%的售价,吓跑了老客户,也没能开拓来新客户。这件事过后,老温总结反省了很多,做生意不能坐等机会,且不能一劳永逸,但保持平价、新鲜的原则绝不能变。

目前,老温在青岛已经开了3家门店,每月一个店能售出100多公斤的巧克力。“我的目标就是让更多中国人吃上我做的巧克力,分享我做的美食。”老温说,越来越多的青岛人将巧克力作为礼品以及逐渐成为生活必需品,所以市场空间很大,只是仍需要像他这样的巧克力迷一起培育市场。 |

|||

|

创业草根2:布杰思 为爱留在莱西 年龄:35岁 国籍:美国 职业:布杰思英语学校校长

布杰思生长于教育世家,父亲是赫赫有名的美国耶鲁大学环保学院院长。小时候,布杰思的父亲因为工作关系经常来中国。1999年,布杰思大四那年第一次踏足中国大地,在北京成为一名留学生,并很快就说得一口流利的中文。在中国,布杰思收获了爱情。因为爱情.让布杰思死心塌地地留在了中国。妻子的家乡在莱西。布杰思说,妻子对中国英语教育的问题感受很深,因此经常与从小接受西方教育的布杰思讨论这个问题。后来谈着谈着,俩人就结下了“革命友谊”,不仅手牵手把一纸婚书领了,更是在2004年携手来到莱西,着手创办英语学校。 |

|

||

|

布杰思在课堂上与孩子对话 |

|||

|

“万事开头难。”布杰思用一口流利的“青普”总结了创业之初的艰辛。2004年那会儿,在莱西还没太有正规、专业、配外教的英语学校,所以布杰思和妻子对开办英语学校信心满满。但是,俩人遇到的第一个难题就是资金问题。当时十几万的投资对他们来说已经超出能力范围之内,无奈之下,布杰思和妻子分别向自己的家人借了资金,才得以启动项目。

忙活了近半年,布杰思英语学校终于开课了。但是,第一学期,布杰思仅收到了8名学生。“那时是亏钱的。”布杰思坦言,开拓市场并不容易,在一开始不少家长质疑他的西式的教育方式,上课不用起立鞠躬,提问不用举手,老师像个3岁小孩似地在课堂上眉飞色舞地“表演”、说笑,跟孩子们讨论《泰坦尼克号》,而且不会布置听写、默写这样的功课。所以初期,布杰思的学校生意并不好。

没多久,布杰思就迎来了转机。随着时间的推移,一些学生的明显变化成了布杰思英语学校最好的宣传广告,家长们口口相传给布杰思带来了大量生源?

“在我们学校上课的学生,考试听力分基本都不会丢。”布杰恩语气里透露着自信与骄傲,他告诉记者,他教过最成功的一个孩子,读幼儿园中班的时候来上课,2年后幼儿园毕业时读写英文已经达到初二学生的水平。而让布杰思动力十足的原因还有来自家长的肯定和鼓励。他之前教过的一名小学生在3年级时从莱西转到北京,本来莱西是从3年级才开始学英语,而北京是从1年级开始学,这个孩子按理说跟不上北京学校的进度,但孩子家长打来电话告诉布杰思,因为孩子在英语学校读了一段时间,有了很好的基础,一到北京就能跟上其他孩子的进度。受到鼓励的布杰思再接再厉,2009年在莱西开办了第一所布杰思双语幼儿园,招收了约130名学生,而最近更是投资950万元在莱西新建了第二所布杰思双语幼儿园。此外,布杰思英语学校目前已经发展到了15个班,每个班12名学生,学校有教师近30人。如今,布杰思已经拿到了中国“绿卡”,他告诉记者,自己将在青岛永久扎根下去,尽所能给青岛的孩子最好的教育。 |

|||

|

记者调查 |

|||

|

关键词@薪水

老外在青岛的收人多少恐怕是不少人最为关心的话题。记者在此次采访中了解到,老外在青岛的收入差距非常大,一些企业专门聘请回来的外国技术专家、职业经理人收入颇丰,年薪最高可达百万元以上,且各种福利待遇优厚,比如送一套市价几百万元的海景房,提供免费食宿、汽车,一年报销几次回国机票.以及免费接待家属们来青旅游度假。但是一些人的收入就非常低,比如很多教育培训机构聘请的外教,有的月薪2000多美元,甚至不如美国当地兼职的收入;更有甚者,一些持旅游签证的老外,在教育培训机构客串当外教,按课时收费,有的每课时仅二三百元人民币。 |

|||

|

关键词@朋友

采访中,不少老外都将语言困难列在青岛生活的难题首位。“由于语言障碍,很难与人交流:生活、工作都会出现问题。”岛城一家培训机构的外教Matt告诉记者,他平时最头疼的是如何与中方的上司沟通,因为他不懂中文,上司的英语水平也不高,很多问题没法交流.总是找人翻译也不现实,所以工作比较累。除此之外.在日常生活中,由于语言不通,如果没有懂英文的朋友带着,很难有什么娱乐活动,交际圈子窄,有时连说话的人都很少。

除了语言不通,在青岛工作的老外也要忍受离乡背井的苦楚。他们很多人的父母、妻子、孩子都留在了家乡,想念时只能打电话、聊视频,心里很孤单。 |

|||

|

关键词@城市

记者问了所有被采访老外一个同样的问题——对青岛的印象。福日集团副总裁万宝说,青岛有大海、有蓝天、有德式建筑,还有德国制造的古力井.这里亲切、干净、美丽,他甚至想耍在这里呆一辈子。一位经营酒吧的美国人则告诉记者,青岛安静中不乏活力,就像加利福尼亚州一些小镇原本的样子,很熟悉、很喜欢。“喜欢青岛的夏天,海边、啤酒、蛤蜊都很棒!”一位来自泰国的老师说,青岛四季分明,夏天却又不是那么炎热,真是喜欢这样的气候。而青岛的海边、青岛啤酒以及美味的蛤蜊让她有些乐不思蜀了。 |

|||

|

关键词@吸引力

对老外而言,青岛的吸引力绝不止气候宜人、景色秀丽这么简单。应该说,青岛这个100多年前就被德国敲开大门的沿海开放城市。是以它优越的地理环境和快速发展的经济特征聚集了大批外国人来此旅游、学习、生活。帕斯贸易公司老板老温就表示,青岛的生活环境宜人,而经济政策也比较开放和透明,整个青岛从政府到普通市民,对外国人、外国企业以及外国产品的接受程度都很高,所以才会选择在青岛创业。当然:抱有相同观点的外。国人不止老温一人。众多的城市荣誉背后是老外们对青岛这座城市吸引力的真实反映。除成为外国人眼中最具吸引力的城市外,2007年青岛成为中国唯一入选“世界最美海湾”的城市。同时,青岛还荣获中国最具经济活力城市,中国人居环境范例奖,公众最向往的中国城市,跨国公司眼中最具投资价值的中国城市:中国十佳宜居城市等荣誉。 |

|||

|

青岛早报20130706/11 本版撰稿摄影 记者

王婷 |

|||