基于细乳液聚合法的纳米胶囊及纳米色素制备yd15313

赵晓,沙盈,安妮,梁列峰 西南大学纺织服装学院,重庆400715

收稿日期:2011-08-16 修回日期:2012-02-09

基金项目:国家自然科学基金项目(51003087);中央高校基本科研业务经费专项基金项目(XDJK

作者简介:赵晓(1979-),女,副教授,博士生。研究方向为染料聚集行为及纳米功能材料制备。E.mail:zhxiao@SWU.edu.en。

原载: 纺织学报2012/7;69-74

【摘要】采用细乳液聚合的方法,通过添加功能单体,合成了表面带有功能基团的聚苯乙烯/丙烯酸空心纳米胶囊。选用十六烷(HD)和甲基异丁酮(MIBK)2种不同的疏水物质作为助稳定剂,分析助稳定剂种类及用量对聚苯乙烯/丙烯酸共聚物颗粒形貌的影响。经TEM 观察发现,当单体与助稳定剂的质量比为1:1时,可得到大量具有空心结构的粒径为100 nm左右的乳胶粒子。采用MIBK作为助稳定剂制备的纳米胶囊可作为载体封装油溶性染料以合成染料/共聚物复合纳米色素,并表现出较好的光稳定性能。而HD作为助稳定剂使用时,染料无法在油相中均匀分散,最终导致无法得到稳定乳液。

【关键词】细乳液聚合;表面功能化;纳米胶囊;纳米色素

【中图分类号】TS 190.2 文献标志码:A 文章编号:0253-9721(2012)07-0069-06

纳米胶囊是指粒径小于1 µm的具有空心结构的聚合物微球或无机微球,用其装载具有不同化学结构的颜料、磁性粒子、药物、染料等,可制备功能性复合材料,广泛应用于生物医药、化妆品、水墨印刷等多个领域[1-4]。目前制备空心微胶囊的方法较多,如双乳液聚合、乳液聚合/溶剂挥发法或层层自组装法等,然而这些方法所得到的空心胶囊的粒径大多在500 nm以上,甚至微米级 [5-7]。为了使功能材料的性能得以更好地发挥,满足药物传输、高分辨率电子印刷墨水的需要,粒径在50~300 nm以内的纳米胶囊的制备逐渐成为材料科学领域研究的热点。目前细乳液聚合法是制备尺寸在纳米级的空心胶囊的最具优势的方法之一,液滴成核的机制使所制备的纳米胶囊粒径分散均匀,且用该方法制备的纳米胶囊装载客体材料时不受客体材料结构的影响,无须对客体材料进行预处理,水性介质的反应条件也使该方法具有良好的环境相容性[8-12]。

借助细乳液聚合法,可将有机或无机颜料及染料分子封装于聚合物纳米胶囊,所制备的聚合物/着色剂复合材料称为纳米色素[13-16]。这种新研制的着色剂充分发挥传统染料及颜料的优点,同时又可克服其耐水、耐光牢度差及图像光泽差、颜色暗淡等缺陷,使其广泛应用于水墨印刷、纺织喷墨印花等领域[17-19]。可控制在50~300 nm之间的粒径也有效解决了喷嘴易堵塞的问题,从而这种新型色素可满足高分辨率喷墨印刷墨水的使用要求。

目前,国内外对于纳米色素制备的研究也较多,Takasu等[13-14]选取了在苯乙烯中分散良好的酞菁染料,利用细乳液聚合法将其封装于聚苯乙烯壳体,所制备的染料/聚苯乙烯复合色素表现出较好的储存稳定性和光稳定性能。Hu等[15-16]采用改进的细乳液聚合法,将溶剂黄、溶剂红等油溶性染料包覆于交联的聚苯乙烯乳胶粒中,用来改善油溶性染料的

水分散性及耐光牢度。虽然细乳液聚合法正逐渐成为封装油溶性染料、制备复合纳米色素的成熟的制备方法,然而目前的研究中还存在一系列问题。比如为解决染料在单体相中均匀分散的问题,通常选用在单体中溶解性好的染料,限制了该方法的普适性。另外,聚合物壳体材料单一,目前较多使用的为聚苯乙烯,使所制备的复合纳米色素的应用领域受到限制。

本文针对现存的问题,借助细乳液聚合法,选用十六烷及甲基异丁酮2种不同的疏水物质作为助稳定剂,制备形貌多样化的空心胶囊,并将化学结构不同的油溶性染料封装于纳米胶囊内。通过分析助稳定剂种类对染料分散及封装过程的影响,研究解决染料在单体相分散不良的方法。极性单体丙烯酸的引入,在复合纳米色素壳层表面接入功能基团羧基,使所制备的材料在更广泛领域的应用成为可能。

1 实验部分

1-1 材 料

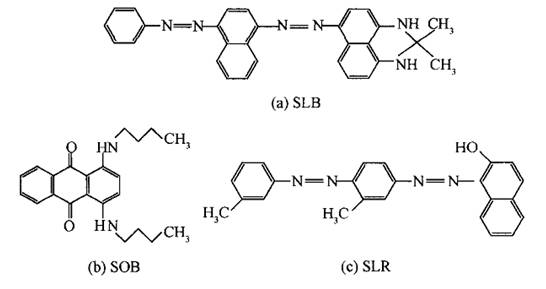

苯乙烯(St,分析纯,国药集团化学试剂有限公司,减压蒸馏去除阻聚剂后冰箱存放备用);溶剂黑B(SLB,C.I.26150,化学纯),溶剂蓝35(SOB,C.I.61554,化学纯),溶剂红25(SLR,C.I.26105,化学纯,染料结构式见图1),丙烯酸(AA,分析纯),偶氮二异丁腈(AIBN,分析纯),十六烷(HD,分析纯),十二烷基硫酸钠(SDS,分析纯),甲基异丁酮(MIBK,分析纯),过硫酸钾(KPS,化学纯),碳酸氢钠(NaHCO3,化学纯)等均来自阿拉丁试剂有限公司;去离子水,自制。

|

|

|

图1 染料化学结构式 |

1.2 细乳液聚合

1.2.1 空心微胶囊的制备

以St及AA为共单体,采用细乳液聚合法制备空心胶囊,具体过程如下:根据表1的配方,将0.

匀后得到油相B。A与B 2相准备完成后,将B相倒入A相中,并借助磁力搅拌器持续搅拌预乳化1 h,随之借助SDIENTZ-11 D型超声波搅拌器(宁波新芝生物有限公司)以90% 的输出功率将所制备的乳液细乳化5

min。将细乳化完成后的乳液倒入预先通入氮气的四颈瓶中,持续通氮气10 min后,将由0.

表1 空心胶囊的制备配方

|

组分 |

成分 |

质量g |

|

A |

水 |

33 |

|

SDS |

0.05 |

|

|

B |

St |

4.5 |

|

AA |

0.5 |

|

|

HD |

0-5① |

|

|

MIBK |

0-5② |

|

|

C |

水 |

7 |

|

KPS |

0.12 |

|

|

NaHCO3缓冲液 |

0.1 |

注:①

分别以HPAS1,HPAS2,HPAS3及HPAS4代表HD用量为0.

1.2.2 油溶性染料的封装方法

油溶性染料的封装过程与上文所述纳米胶囊制备过程类似,分别将0.

1.3 测试与表征

1.3.1 外观形态观察

将所制备的聚合物分散液及封装了油溶性染料的分散液稀释数倍,滴在带有支持膜的铜网上,真空干燥至溶剂完全挥发,通过透射电子显微镜(TEM,Hitachi H-7500,日本)观察不同实验条件下所得到样品的形态。

1.3.2 紫外-可见光光谱测试

SLB染料溶液在可见光区的吸收光谱由TU-1901型紫外可见分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司)测试。样品溶液置于l cm×l cm×3 cm石英样晶池中,常温条件下进行表征测试。

1.3.3 光稳定性测试

染料封装前后光稳定性能的测试过程为:选取SLB染料,将其溶于溶剂MIBK中,配制成浓度为5×1O-5mol/L的染料溶液;同时将封装有染料的聚合物分散液加以稀释.使其中染料的浓度也为5×10-5mol/L,将2个对比样置于配有5只功率为8 w紫外灯的XLE-1000型紫外固化箱内(波长365 nm,功率3.I mW/cm2).经过不同的照射时间后,借助紫外-可见分光光度汁分别测试样品的染料吸收强度。

2 结果与讨论

2.1 助稳定剂对空心胶囊制备的影响

采用细乳液聚合法制备具有空心结构的纳米胶囊是通过调节实验条件控制产物的微观形貌来实现的。其中具有强疏水性的助稳定剂加入单体相后,经高速剪切细乳化,可停留于所形成的单体液滴内部,产生渗透压,以平衡连续相作用于单体液滴的拉普拉斯压力,使单体液滴稳定存在。随着温度的升高,聚合反应开始,溶于单体的助稳定剂不能溶于所生成的聚合物,导致相分离过程的发生,助稳定剂停留于聚合物粒子内部,最终形成具有核-壳结构的空心纳米胶囊.而所形成的纳米胶囊的形态及其对客体的装载能力也直接取决于助稳定剂的种类及用量。

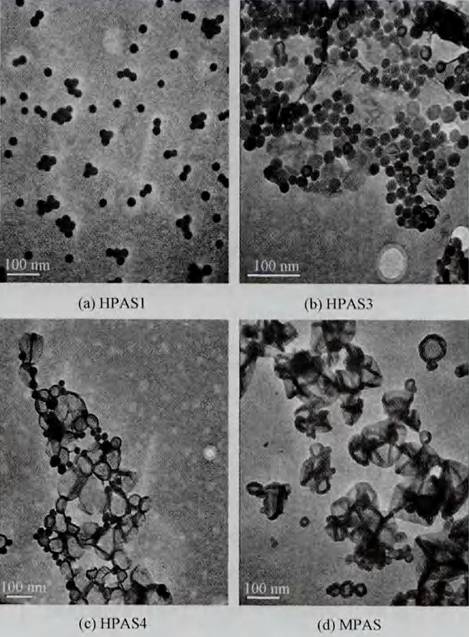

本文选用了十六烷及MIBK 2种疏水物质作为助稳定剂,助稳定剂种类及用量对所制备的聚苯乙烯/丙烯酸乳胶粒微观形貌的影响见图2。可以看出,当选用十六烷作为助稳定时,其用量的不同,所得到的乳胶粒形态各异。保持其他条件不变,十六烷的用量为O.5g时,所形成的HPASl聚合物粒子均为直径在30 nm左右的实心微球(见图2(a))。十六烷的量增加至3 g时,TEM可以观察到少量空心微球的出现,H PAS3乳胶粒子的直径也从30 nm增加至40 nm左右。随着十六烷的用最继续增加至5g时,如图2(c)所示,大量的空心微球出现,H PAS4乳胶粒直径增至100nm左右.聚合物壳层厚度为20 nm左右。

|

|

|

图2 聚苯乙烯/丙烯酸乳胶粒TEM照片 |

助稳定剂用量的变化对所制备的乳胶粒形态产生明显影响的原因可归结为:助稳定剂量的改变使多相之间的界面张力发生变化,当十六烷的量较少时,虽能保证细乳化过程中,单体液滴稳定存在,然而根据Torza等提出的三相界面张力理论[10],少量的十六烷不能保证单体液滴与助稳定剂形成完全包覆与被包覆的状态.部分单体异相成核,聚合反应发生后,不能产生明显的相分离而形成实心微球。随着十六烷用量的增加,在单体液滴形成的过程中,助稳定剂相即被完全包裹于单体相内,随着聚合反应的发生,经相分离后形成具有空心结构的纳米胶囊。

控制助稳定剂的用量为

2.2 油溶性染料的封装

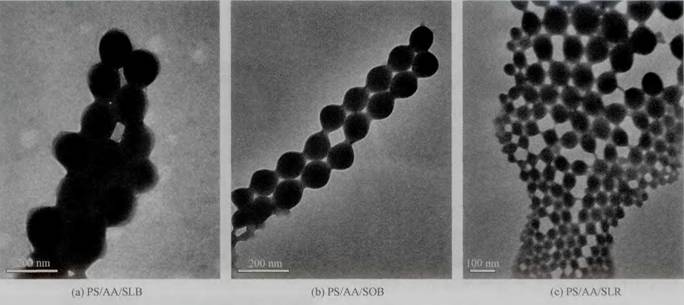

通过控制乳胶粒形态,制备纳米胶囊的目的是,为了完成油溶性染料的封装,根据表l的配方,以期将不同化学结构的油溶性染料包覆于所制备的纳米胶囊中,最终得到表面带有功能基团(羧基)的复合纳米色素。然而实验结果发现,染料在油相中的分散情况对其封装的过程影响显著。当采用十六烷作为助稳定剂时.尽管可得到大量的空心纳米胶囊,但当3种不同结构的染料参与聚合反应后,均无法得到稳定乳液,反应结束后,观察到明显的分层现象。而采用MIBK作为助稳定剂时,同样的实验条件下,可得到均一稳定的乳液。将所得到的乳液稀释后通过TEM观察.3种不同化学结均的染料参与聚合反应后所制备的染料/共聚物复合乳胶粒的微观形貌如图3所示,可看出,所得到的PS/AA/SLB,PS/AA/SOB及PS/AA/SLR 3种复合乳胶粒均为具有核/壳结构的实心微球,粒径为150 nm左右。对比图2(d)与图3,也可明显发现染料均已被成功地包覆于聚合物壳内。

|

|

|

图3 染料/共聚物复合乳胶粒的TEM照片 |

采用细乳液聚合法封装客体时.被包覆材料在单体及油相中的分散性对聚合反应过程及封装效率影响较大[20]。经实验验证,多数油溶性染料,包括本文选用的SLB,SOB及SLR染料在十六烷中的溶解性较差,从而使染料无法在油相中均匀分散。此外.由于染料在丙烯酸中有相对较好的溶解性,在细乳化处理过程中,会向单体液滴外层的极性单体丙烯酸迁移。部分染料分子的迁移及汕相中染料分子因为无法均匀分散而形成的团聚体会破坏单体液滴内外压力的平衡,最终导致单体液滴无法稳定存在,细乳液聚合过程也随之无法顺利完成。

选用MIBK作为助稳定剂时.由于染料可溶解于该溶剂,从而有效阻止染料分子向外层极性单体迁移,改善其在油相的分散性。另外.染料分子受范德华力、氢键、电荷作用等弱化学作用力的驱动作用,当达到一定浓度后,倾向形成染料聚集体。所形成的凝集体一方面继续阻止染料向单体液滴外层迁移,另一方面,可作为助稳定剂使单体液滴稳定存在,并在聚合反应发生后,随着与聚合物的两相分离,作为固体封装物停留在聚合物内层.最终得到具有核/壳结构的染料/共聚物复合乳胶粒。

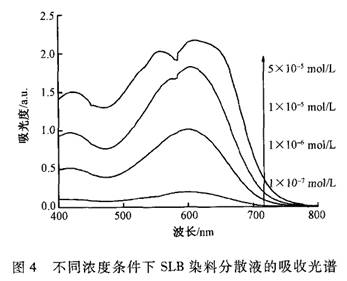

为验证染料在油相中的分散及聚集现象.选用SLB染料,借助紫外-可见分光光度计测试了不同浓度染料在油相中的分散液在可见光区的吸收光谱,结果见图4。

|

|

|

图4 不同浓度条件下SLB染料分散液的吸收光谱 |

从图4可看出,染料浓度小于1×10 -5mol/L时,其在油相混合溶剂中的吸收光谱仅能在600 nm处检测到单一的弱吸收峰,说明染料以单分子状态存在。而随着染料浓度的增加,发现染料的吸收强度变化不再符合Lambert-Beer(L-B)定律,另外,600 nm处的吸收峰液分裂为2个峰值,当浓度达到5 x 10-5mol/L时,明显观测到染料特征吸收峰的分裂。吸收峰值的分裂是染料激发态能级的变化而引起的,这种现象也可证实染料不再以单分子形式存在,而是形成了染料聚集体。因此,该结果也进一步证实上文的理论推断,所形成的染料聚集体一方面由于尺寸的变化无法进一步向单体液滴外层迁移,另一方面作为助稳定剂被封装于聚合物内部,最终得到具有核-壳结构的染料/聚合物复合纳米色素。

2.3 染料封装前后光稳定性能的分析

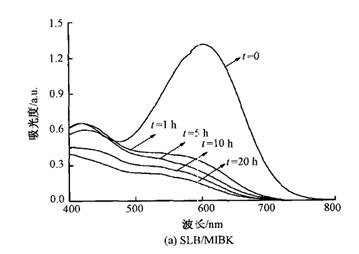

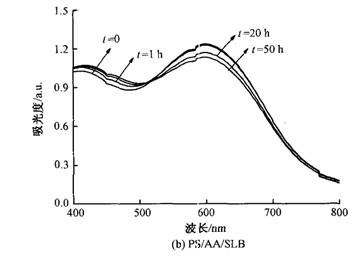

耐光牢度差是染料作为着色剂使用时的一大缺陷,通过细乳液聚合法将染料封装于聚合物颗粒内,壳层的保护使得所制备的复合纳米色素的光稳定性能有望得到改善。为了分析染料封装前后光稳定性能的变化,选用所制备的PS/AA/SLB复合色素样品,借助紫外灯照射实验观察染料光稳定性能的变化。分别将PS/AA/SLB乳液及SLB溶液置于实验部分所述的紫外箱中,照射不同时间t后,测试样品在可见光区的吸收光谱,结果见图5。

|

|

|

|

图5 经紫外光照射不同时间前后染料吸收光谱 |

|

从图5(a)可看出,对于SLB染料溶液而言,随着紫外灯照射时间的延长,其吸收强度呈明显下降的趋势,当照射时间达到20 h后,染料吸收强度接近于零,下降了89.6% 。而对于PS/AA/SLB复合色素乳液而言,随着照射时间的延长,染料吸收强度并未见明显的下降,即使照射时间长达50 h后,其吸收强度的下降也很有限,仅为8.4% 。对比经紫外灯照射前后染料溶液及复合色素乳液外观(见图6),对于染料溶液而言,经紫外灯照射1 h后,溶液即由照射前的黑色变为照射后的浅棕色。而对于复合色素乳液而言,经50 h照射后. 其颜色并未发生明显变化。结合图5、6的观察结果可以发现,SLB染料经封装处理后,其耐光牢度得到明显改善。

|

|

|

|

(a)SLB染料溶液 |

(b)PS/AA/SLB复合色素乳液 |

|

图6 经紫外光照射50 h前后外观变化 |

|

染料分子受到光照射时,在单线态氧的氧化作用下易发生光氧化降解,从而导致染料褪色,光稳定性能下降。而当染料被封装于聚合物乳胶粒中后,壳层的保护使得染料分子被氧化的概率下降;另外,染料分子如上文所述在聚合物壳层内部以聚集体的形式存在,从而避免单分子被氧化,最终使得所制备的聚合物/染料复合纳米色素的光稳定性能得到明显改善。同时,光稳定性能的提高也进一步证明了染料被成功地封装于聚合物壳内。

3 结 论

采用细乳液聚合的方法,通过引入极性共单体丙烯酸,并选用不同的疏水物质作为助稳定剂,制备出粒径为100 nm左右的空心胶囊。通过TEM 观察发现,助稳定剂的种类及用量对所制备的聚丙烯酸/苯乙烯乳胶粒子的形态影响显著。当单体与助稳定剂的质量比为1:1时,可得到大量具有空心结构的纳米胶囊。受油溶性染料在油相分散难易程度的影响,当选用十六烷作为助稳定剂时,无法完成染料的封装,甚至乳液的稳定性也受到破坏,最终导致无法得到稳定的染料/共聚物复合色素。而选用MIBK作为助稳定剂,一方面可形成稳定存在的单体液滴。另一方面,染料在液滴内的聚集排列使得聚合反应稳定进行,最终形成具有核/壳结构的粒径在150 nm左右的染料/共聚物复合色素乳胶粒子。染料经封装处理后,光稳定性能得到明显改善,经紫外光长时间照射后,复合色素乳液颜色无明显变化。

参考文献:

[1]MCDONALD C J.DEVON M J.Hollow latex particles:synthesis and applications [J].Advances in Colloid and Interface Science.2002.99:181-213.

[2]HU Y,JIANG X Q,DING Y,et a1.Core—template-free strategy for preparing hollow nanospheres[J]. Adv Mater,2004.16:933-937.

[3]W ANG H , CHEN P, ZHENG X. Hollow permeable polysiloxanes nanocapsules: a novel approach for fabrication, guest encapsulation and morphology studies[J].J Mater Chem,2004,14:1648-1651.

[4]JOUMAA N, TOUSSAY P, LANSALOT M, et a1.Surface modification of iron oxide nanoparticles by a phosphate-based macromonomer and further encapsulation into submicrometer polystyrene particles by miniemulsion polymerization[J].Journal of Polymer Science.2008,46:327-340.

[5]SUN Q H,DENG Y L,WANG Z L. Synthesis and characterization of polystyrene-encapsulated laponite composites via miniemulsion polymerization [J].Macromol Mater Eng,2004,289:288-295.

[6]MCDONALD C J, BOUCK K J, CHAPUT A B.Emulsion polymerization of voided particles by encapsulation of a nonsolvent[J]. Macromolecules。2000,33:1593-1605.

[7]EDRIS A,BERGNSTAHL B.Encapsulation of orange oil in a spray dried double emulsion[J].NahrurIg/Food,2001,45:133-1 37.

[8]ANTONIETTI M . LANDFESTER K. Polyreactions in miniemulsions[J].Prog Polym Sci,2002,27:689-757

[9]LANDFESTER K. The generation of nanoparticles in miniemulsions[J].Adv Mater,2001,13:765-768.

[10]TIARKS F. LANDFESTER K. ANTONIETTI M.

Preparation of polymeric nanocapsnles by miniemulsion polymerization[J].Langmuir,2001,17:908+918.

[11]LANDFESTER K,MUSYANOVYCH A,MAIL~NDER V. From polymeric particles to muhifunctional nanocapsulcs for biomedical applications using the miniemulsion process[J].Journal of Polymer Science:Part A:Polymer Chemistry,2010,48:493-515

[12]CAO Z H,SHAN G R,SHEIBAT—OTHMAN N ,et a1.Synthesis of oily core-hybrid shell nanoeapsules through interracial free radical copo1ymerization in miniemulsion:droplet formation and nucleation[J].Journal of Polymer Science:Part A:Polymer Chemistry。2010,48:593-603.

[13]TAKASU M , SHIROYA T, TAKESHITA K, et a1.Improvement of the storage stability and photostability of colored latex prepared by miniemulsion polymeri-zation[J].Colloid Polym Sci,2004,282:740-746.

[14]TAKASU M . SHIR0YA T. TAKESHITA K. et a1.Preparation of colored latex containing oil-soluble dyes with high dye content by mini--emulsion polymeri-zation[J].Colloid Polym Sci,2003,282:119-126.

[15]HU Z K,XUE M Z,ZHANG Q,et a1. Controlled preparation of nanocolorants via a modified miniemulsion polymerization process[J].J Appl Polym Sci,2007,107:3036 -3041.

[16]HU Z K.XUE M Z,ZHANG Q,et a1.Nanocolorants:a novel class of colorants. the preparation and performance characterization[J].Dyes and Pigments,2008.76:173-178.

[17]LELU S. NOVAT C, GRAILLAT C, et a1.Encapsulation of an organic phthaloeyanine blue pigment into polystyrene latex particles using a miniemulsion polymerization process[J]. Polym Int,2003,52:542-547.

[18]TIARKS F. LANDFESTER K, ANTONIETT

[19]STEIERT N, LANDFESTER K. Encapsulation of organic pigment particles via miniemulsion polymerization[J].Macromol Mater Eng,2007,292:1111-1125.

[20]CHERN C S, CHEN T J, LIOU Y C. Miniemulsion polymerization of styrene in the presence of a water-insoluble blue dye[J].Polymer,1998,39:3767-3777.