诺贝尔物理学奖yd15219

|

|

|

|

|

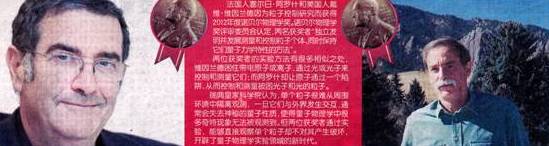

法国人塞尔日·阿罗什和美国人戴维·

维因兰德因为粒子控制研究而获得2012年度诺贝尔物理学奖。诺贝尔物理学奖评审委员会认定,两名获奖者“独立发明并发展测量和控制粒子个体、同时保持它门量子力学特性的方法”。

两位获奖者的实验方法有很多相似之处。维因兰德困住带电原子或离子,通过光或光子来控制和测量它们:而阿罗什却让原子通过一个陷阱,从而控制和测量被困光子和光的粒子。 瑞典皇家科学院认为,单个粒子很难从周围环境中隔离观测,一旦它们与外界发生交互.通常会失去神秘的量子性质,使得量子物理学中很多奇特现象无法被观测到。但两位获奖者通过实验,能够直接观察单个粒子却不对其产生破坏,开辟了量子物理学实验领域的新时代。 |

|

塞尔日·阿罗什68岁 解开粒子间的“纠缠”

阿罗什1944年在摩洛哥出生,1971年在法国首都巴黎的皮埃尔和玛丽·居里大学获得博士学位,现任法兰西公学院和巴黎高等师范学院教授。他的研究课题,涉及一种名为“量子纠缠”的现象。

所谓“纠缠”.是基本粒子所处微观层面上,单个粒子一方面难以与周围环境分离:另一方而是一旦与周围环境相互作用,随即失去量子特性:另外.如果两个粒子相互作用,即使两者分离,互动作用会继续存在。

相当长一段时期内,量子物理学理论所预言的诸多神奇现象难以在实验室环境下直接“实地”观测和验证,只存在于研究人员的“思维实验”中。

从上世纪80年代初开始,阿罗什及其同事所作研究援用量子光学原理,探究光和物质之间的基本互动,具体手段是把原子送入一个“陷阱”,控制并测量“陷落”在陷阱中的光子。 |

|

成果解读 可促成下一代超级计算机 80年代至今.维因兰德和阿罗什所研究的领域长足发展。

其实,与“量子纠缠”相伴.是另一种现象.名为“量子叠加”。可望提供理论基础.促成下一代超级计算机。

现有计算机、或称“电脑”.采用二进制数据格式,即每一个数据单元、或称“比特”非‘0’即“1"。

“量子叠加”状态下,“量子比特”可以是“O”或“1”。可以是两个“0”.也可是两个“1”。这意味着,至少在理论上.计算机数据容量可以大大增加.数据处理速度相应提高。

鉴于粒子研究的“纯科学”性质,诺奖评委会对本年度获奖成果的实际应用没有“渲染”表述,只提及两名获奖者所创制方法的一个实例:促成研发“极为精准”的时钟.精度比现有铯原子钟高百倍。 |

|

戴维·维因兰德68岁 设“陷阱”捕捉离子

维因兰德与阿罗什同年.美国出生,1970年在美国哈佛大学获得博士学位,现在美国标准技术学院和科罗拉多大学任职。 维因兰德及其同事所作研究与阿罗什及其同事几乎同时起步并发表论文,所援用方法的理论依据相同。‘所采用的手段同样有许多相似点。

只是,实验中,维因兰德设下“离子陷阱”。其中离子带电。继而借助光子控制和测量这些离子。 无论是“光子阱”、还是“离子阱”。依照诺奖评委会的说法,都显现“独创性”,在两位获奖者创制这些方法以前由其他研究人员认定为“不可能”。他们的成果因而具有“奠基意义”。

两位获奖者将平分800万瑞典克朗(约合114万美元)奖金。不过,欧洲经济状况不佳所致,与2011年度诺奖相比。奖金总额缩水20%。 |

|

青岛早报2012/10/10/38 据新华社 |