有机-无机复合膜导电织物的制备与表征yd15131

卞学海,赵亚萍,孟云,蔡再生 东华大学生态纺织教育部重点实验室,上海201620

收稿日期:2011-06-30 修回日期:2011-09-29

基金项目:教育部科学技术研究重点项目(109066);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(11D10527)

作者简介:卞学海(1987-),男,硕士生。主要研究方向为纺织品功能整理。蔡再生,通信作者,E-mail:zshcai@dhu.edu.cn

原载:纺织学报2012/5;25-30

【摘要】将粒径分布均匀的纳米Fe3O4颗粒、甲基三甲氧基硅烷均匀分散在由十二烷基苯磺酸钠在水中形成的微胶束中,在酸催化条件下,甲基三甲氧基硅烷在纳米Fe3O4颗粒表面发生水解缩合,制备了包覆均匀的纳米SiO2/Fe3O4 磁流体。通过二步法在涤棉织物表面沉积纳米磁性颗粒与聚苯胺导电聚合物的复合膜以制备有机-无机复合膜导电织物,与聚苯胺单层膜导电织物相比,该有机-无机复合膜导电织物具有更低的电阻率,且电阻率随着纳米磁性颗粒含量的增加呈现减小趋势。

【关键词】纳米SiO2/Fe3O4磁流体;聚苯胺单层膜;有机-无机复合膜;导电织物

【中图分类号】TS 195 文献标志码:A 文章编号:0253-9721(2012)05-0025-06

导电聚合物(ICP)是以共轭双键为主链的聚合物,它的出现不仅打破了高分子材料只能作为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学的完善做出了重要贡献[1]。在已经发现的ICP 中,聚苯胺(PANI)因其独特的性能和特点使其在ICP家族中占有重要的地位,在诸多领域都有着潜在的应用,被认为是最有大规模工业化应用前景的一类ICP材料[2]。PANI的综合力学性能差,而将其与织物复合,试制出既具有织物柔性风格又具有导电性能的复合织物可以解决这一问题,同时还提高了织物的附加值。磁流体是一种新型的功能材料,目前已广泛应用于润滑、密封、研磨、分选等领域[3-6],将无机纳米磁性粒子通过形成水基磁流体后再处理到织物上,以期达到在织物表面均匀沉积无机纳米磁性颗粒,这样不仅可以满足人们对功能性纺织品的需要,还拓宽了磁流体的应用领域。

本文将织物浸渍在磁流体中以获得均匀覆盖有纳米磁性颗粒的织物表面,然后使苯胺单体在此表面发生原位聚合,制备出有机-无机复合膜导电织物,并探讨了无机纳米磁性颗粒对导电织物电阻率的影响,

l 试验部分

1.I 试剂

FeSO4·7H2O(AR.国药集团化学试剂有限公司,FeCl3·6H2O(AR.国药集团化学试剂有限公司).NH3·H2O(AR.上海凌峰化学试剂有限公司),乙酸(AR.国药集团化学试剂有限公司).十二烷基苯磺酸钠(SDBS,AR国药集团化学试剂有限公司)甲基三甲氧基硅烷(MTMOS.工业品,杭州沸点化工有限公司).苯胺盐酸盐(AR,国药集团化学试剂有限公司),过硫酸铵(APS.AR,国药集团化学试剂有限公司)。

1.2 纳米Si02/Fe304磁流体的制备

采用共沉淀法制备粒径大小均匀的磁性纳米Fe304,将适量纳米Fe304颗村、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、甲基三甲氧基硅烷(MTMOS)、水,置于三颈烧瓶中.超声分散30 min,高速搅拌lh,并用恒温水浴锅维持体系的反应温度。中速搅拌,用乙酸作为催化剂,将一定量的乙酸分批加入体系,2h内加完,然后再继续搅拌lh。

l-3 有机-无机复合膜导电织物的制备

将质量为(O.25±O.01)g的涤棉织物浸渍在分散稳定的纳米Fe3O4磁流体中吸附一段时间以达到最大饱和吸附量.不同压力下浸轧,室温晾干,120℃焙烘lh,将焙烘好的磁性织物浸渍在一定浓度的苯胺盐酸盐(苯胺单体无法直接吸附在织物表面,试验中采用其盐酸盐的形式吸附在织物表面)溶液中吸附一段时间.取出晾干。再将织物浸渍在一定浓度的氧化液(过硫酸铵+盐酸)中片刻,立即取出后浸轧.放在适宜环境中使苯胺氧化聚合。

1.4产物表征

用D/max-Br X-ray衍射仪对纳米磁性颗粒进行物相分析,采用透射电镜(TEM)直接观测磁性纳米颗粒的大小及形态,用X射线光电子能谱仪(XZPS)对纳米磁胜颗粒进行元素含量分析,用扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)对导电织物表面微观结构进行表征,用RTS-9型双电测四探针测试仪对导电织物的电阻率进行测试。

2 结果与讨论

2.1 纳米Si02/Fe304磁流体

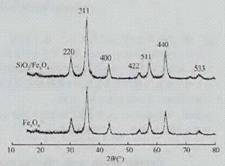

对共沉淀法生成的纳米Fe304颗粒进行物相分析,如图1(a)所示。

|

|

|

|

|

(a)磁性颗粒XRD图 |

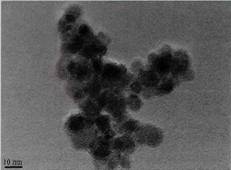

(b)纳米Fe304颗粒的TEM照片 |

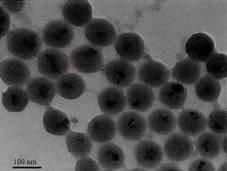

(c)纳米SiO2/Fe304颗粒的TEM照片 |

|

图1 磁性颗粒的表征 |

||

由图1(a)可见,样品出现了纳米Fe3O4的特征峰[7],分别在2θ为30.12°、35.56°、43.10~、53.32°、57.04°、62.78°、74.32°处,通过透射电镜直接观测发现纳米Fe3O4颗粒粒径在15 nm左右。

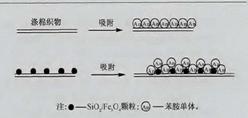

在混合体系中,阴离子表面活性剂SDBS分散在水中形成无数个“微胶束”,在高速搅拌过程中,MTMOS和纳米Fe3O4颗粒分散在这些“微胶束”中(见图2),乙酸作催化剂,MTMOS在纳米Fe3O4颗粒表面发生水解缩合,进而在纳米Fe3O4颗粒表面形成SiO2包覆层,由于图1(a)中未出现SiO2的特征峰,可知生成的SiO2是非晶态的。

|

|

|

图2 磁流体制备示意图 |

用外加磁场分离磁流体,得到纳米SiO2/Fe3O4颗粒,并对颗粒进行物相分析,与纳米Fe3O4颗粒的XRD谱图进行比较,可以发现在制备磁流体过程中,纳米Fe3O4颗粒未发生氧化而生成其他类型铁的氧化物[8-10];从图1(c)中可以清晰发现纳米Fe3O4颗粒表面的包覆层,生成的纳米SiO2/Fe3O4颗粒粒径在100 nm左右。

2.2 制备条件对导电织物导电性能的影响

苯胺的氧化聚合遵循阳离子自由基机制,苯胺单体经氧化剂引发生成阳离子自由基,再经过自由基偶合和再芳香化,经历链增长得到最终产物。对普通涤棉织物表面沉积的PANI薄膜进行基础性研究,探讨影响PANI导电性能的因素。在保持其他条件不变的情况下,本文研究了氧化剂浓度和浸轧压力对有机-无机复合膜导电织物电阻率的影响。

2.2.1 氧化剂浓度

用四探针电导率仪对导电织物的电阻率进行测试,测试结果如图3所示。

|

|

|

|

(a)不同导电织物电阻率氧化剂浓度/(mol·L ) |

(b)有机-无机复合膜导电织物电阻率 |

|

图3 氧化剂浓度对导电织物电阻率的影响 |

|

PANI单层膜导电织物的电阻率随着氧化剂APS浓度的增大呈先减小后增大的趋势。APS本身具有很高的氧化能力(标准电极电位=1.94 V),能够将苯胺单体迅速氧化成绝缘的过苯胺黑盐,但当反应体系中APS消耗尽后,织物表面未反应的苯胺单体又可以将过苯胺黑还原成具有导电性能的翠绿亚胺盐,从而在织物的表面原位聚合沉积,使织物具有导电性能[11]。当APS浓度较小时,引发生成的阳离子自由基较少,不利于聚合初期织物表面活性中心的产生,最后产生PANI的量较少,使得导电织物的电阻率较大[12];当APS浓度达到一定量后再继续增大时,导电织物电阻率呈不断增大的趋势,这是由于过量生成的过苯胺黑盐未还原为导电的翠绿亚胺盐,PANI氧化程度升高,导电织物电阻率不断增大,从图3(a)可知,PANI单层膜导电织物的电阻率在APS浓度为0.3 mol/L时出现极小值,电阻率为0.524 9 kΩ·cm。

在APS浓度为0.4 mol/L氧化时制备的有机一无机复合膜导电织物导电性最佳,电阻率为

0.064 4 kΩ·cm,比较可以发现有机-无机复合膜导电织物导电性能明显优于PANI单层膜导电织物的导电性能。原因可能是由于织物表面覆盖有纳米磁性颗粒层后,一方面提高了织物表面的粗糙程度,另一方面纳米磁性颗粒层中有很多活性基团,织物表面的活性得到提高,从而提高了织物表面苯胺单体的吸附量。所以在氧化过程中需消耗更多的APS才能获得最佳的导电性能;此外,涤棉织物表面的纳米SiO2/Fe3O4微球骨架作为支撑,会使PANI膜的致密性和有序性得到提高[13-14]。

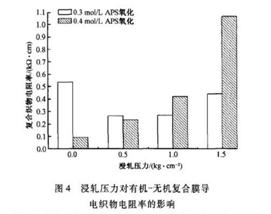

2.2.2 浸轧压力

涤棉织物在磁流体中浸渍达到最大吸附量,在不同压力(0、0.5、1.0、1.5 kg/cm2)下浸轧的织物经焙烘后再吸附苯胺单体,经0.3 mol/L的APS氧化得到的导电织物分别命名为织物P03、P0.53、P1.03、P1.53;经0.4 mol/L的APS氧化得到的导电织物分别命名为织物P04、P0.54、P1.04、P1.54。图4示出浸轧压力对有机-无机复合膜导电织物电阻率的影响。

由图4可知,在织物P03、P0.53、P1.03、Pl.53中,织物P03的苯胺单体含量最大,在0.3 mol/L APS浓度下氧化,产物PANI中还原程度最高,随着浸轧压力的增大,织物上纳米磁性颗粒的含量减少,使得织物表面苯胺单体量逐渐减少,此过程中PANI中氧化还原程度会达到某一最适比例,此时织物电阻率最小,然而由于织物表面苯胺单体量的继续减少,同样条件下氧化后PANI中氧化程度相对提高,使得导电织物电阻率呈现增大趋势。在织物P04、P0.54、P1.04、P1.54中,随着浸轧压力的增大,导电织物的电阻率逐渐增大,由图可知,织物P04的电阻率最低,即浸轧压力为O k/cm2时导电性能最佳,此后随着浸轧压力的增大,织物上无机纳米磁性颗粒量减少,织物吸附苯胺单体能力降低,织物表面苯胺单体量逐渐减少,使得在同样条件下氧化后PANl中氧化程度逐渐提高,导电织物电阻率呈逐渐增大趋势。

2.3 导电织物表面形态分析

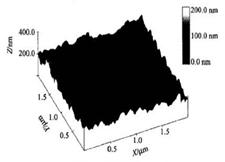

图5(a)为织物表面PANI单层薄膜的AFM三维形貌图,可以看出,试样的表面有“褶皱”,图像并不是很平整、光滑,这是因为涤棉织物作为基底本身就不光滑,具有一定的粗糙度,苯胺单体在织物表面分布不匀,氧化后容易造成PANI的局部堆积,但总体上并没有明显的凸起部分。

|

|

|

|

(a)PANl单层膜导电织物 |

(b)有机-无机复合膜导电织物 |

|

图5 导电织物的AFM图像 |

|

当PANI沉积在覆盖有SiO2/Fe3O4微球的复合织物表面时,复合膜的三维形貌发生了明显的变化(见图5(b))。纤维表面的粗糙度进一步增加,整个复合膜的形貌类似一个个丘陵,而且在样品表面存在着大量近似“山峰”状的凸起,这一现象证明了复合膜中纳米SiO2/Fe3O4微球骨架的存在。通过与图5(a)比较后发现,PANl有机-无机复合膜的均匀性相对较好,未发现有类似“褶皱”的部分。在凸起之间也没有PANT的堆积现象,可能纳米SiO2/Fe3O4微球骨架作为一个重要支撑有利于致密、均匀的PANI膜的生长。

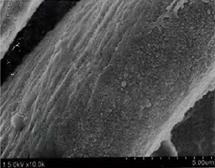

图6为导电织物表观形貌扫描电子显微镜照片。图6(a)为直接沉积于涤棉织物表面的PANI薄膜,从图中可以发现,PANl在纤维表面生长无序,有聚合物的堆积现象.影响了PANI单层膜的厚度均匀性.而且也发现了类似图5(a)中的“褶皱”现象”现象。图6(b)示出织物表面有机-无机复合膜的形貌,与图6(a)相比,复合膜的分布更加均匀有序,结构也相对规整。这是因为利用涤棉基体上有序的纳米SiO2/Fe3O4微球作为骨架,不仅可以增加单体在纤维表面的吸附量(影响机制如图7所示),同时作为一个重要骨架支撑使苯胺单体在氧化聚合过程中在纳米SiO2/Fe3O4微球的四周形成导电聚合物,从而在织物表面形成分布连续、厚度均匀的有机-无机复合膜,使导电织物具有更佳的导电性能。

|

|

|

|

(a)PANI单层膜拜导电织物 |

(b)有机-无机复合膜导电织物 |

|

图6 导电织物的电镜照片(×10 000) |

|

|

|

|

图7 织物表面纳米SiO2/Fe3O4颗粒对 苯胺单体吸附的影响机制 |

3 结论

1)用共沉淀法制备出粒径均匀的纳米 SiO2/Fe3O4颗粒,分散于十二烷基苯磺酸钠在水中形成的微胶束中,SiO2前驱体甲基三甲氧基硅烷A酸性条件下,在纳米SiO2/Fe3O4颗粒表面水解缩合而形成非晶态的SiO2包覆层,最终形成分散稳定的水基型纳米SiO2/Fe3O4磁流体。

2)涤棉织物表面的纳米磁性颗粒会提高织物对苯胺单体的吸附量.制备出的有机-无机复合膜导电织物相比于PANI单层膜导电织物具有更小的电阻率,且有机-无机复合膜导电织物的电阻率随着无机纳米磁性颗粒含量的增大而呈现减小趋势。

参考文献:

[1]万梅香.导电高分子[J]高分子通报,1999(3):47-53

[2]张柏宇,苏小明.邓祥.聚苯胺导电复合材料研究进展及其应用[J]石化技术与应用,2004,22(6):46l-466

[3]WANG

J.ZHANC K.PENG Z M,e1.a1.Magnelic properties improvenment in Fe3O4

nanoparticles [J]

Journal of

Crystal Growth,2004,266;500-504

[4]HUANG Z

B. I’Preparation,structure and

magnetic properties[J]Jurnal of Colloid and Inter face Science,2004,275;142-147

[5]施锋,吴敏,磁流体在交变磁场中的热效应[J]生物化学与生物物理进展.2000.27(3);28l-283

[6]

RHEINLANDER T.KOTITZ R.WEITSCHIES W.et a1.Magnetic fluids;biomedical

applications and

fraetionation[J]Magnetic and Electrical Separation.2000.10(3);179-198.

[7]HONG R

Y,LI J H,ZHANG S Z.et al.Preparation and characterization of silica-coated Fe304

nanoparticles used as precursor of ferrofluids[J]Applied Surface

Science,2009.255;3485-3492.

[8]HONG R

Y.PAN T T.HAN Y P.et a1.Magnetic field synthesis of Fe304

nanoparticles used as a precursor of ferrofluids[J]Journal of Magnetism and

Magnetic Materials,2007,310;37-47.

[9]HONG R

Y,ZHANG S Z,HAN Y P,et al,Preparation,characterization and application of

bilayer

surfactant-stabilized ferrofluids[J]Powder Technology,2006.170;1-11

[10]HONG R

Y,FU H P,DI G Q,et a1.Facile route to γ-Fe203/Si02 nanocomposite used as a precursor of magnetic

fluid[J].Materials Chemistry and Physics.2008.108;132-141

[11]JAROSLAV

S,PAVEI.K.Accelerating effect of some cation radicals on the polymerization of

aniline[J]Polymer,1995,36(21);4135-4140

[12]WALLACE

G G.导电活性聚合物;智能材料体系[M]北京;科学出版社,2007;109-160

[13]BHATTACHARYA

A,GANGULY M,DE A.el a1.A new conducting nanocomposite-PPy·zirconium(IV)

oxide[J].Materials

Research Bulletin,1996.3l;527-530

[14]GANGOPADHYAY

R.DE A,Polyrrole.ferric oxide conducting

nanocomposites; I, synthesis and characterization[J]European Polymer

Journal,1999,35;1985-1992