桑蚕生产专业村yd14930

|

|

|

蚕 |

|

茧 |

|

蛹 |

|

|

|

|||||||

|

平度市蓼兰镇许家村一对夫妻业余“兼职”每年可轻松挣5万元 |

|||||||

|

核心提示 “春天盐碱白茫茫,夏天一片水汪汪,秋天到处茅草荒,只见种地不见粮。"这首打油诗曾经在平度市蓼兰镇许家村广为流传,因为村里虽然有2230亩耕地,但多是盐碱地,粮食产量很低,是出了名的穷村。如今这个共有262户876人的小村却是一个在青岛地区乃至全国都闻名的桑蚕生产专业村。村里1965年开始就有农户养过蚕,但在几年后就销声匿迹了。上世纪80年代起,村里逐渐又把养蚕发展了起来,还成立了养蚕合作社,如今村里几乎家家户户都养蚕,一对夫妻在打工之余养蚕,一年能轻松收入5万元。 |

|||||||

|

|

|

||||||

|

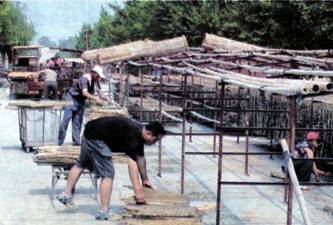

家里养不开,蚕农就在家门口搭起大棚饲养 |

村民许典亭找来邻居帮忙从“方格簇”里收获蚕茧 |

||||||

|

|

|

||||||

|

蚕“上山”的季节,村里的街道上摆满了“方格簇”,等待蚕虫爬进方格里吐丝成茧。 |

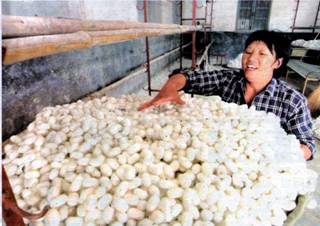

许家村的媳妇焦世节整理刚收获的蚕茧 |

||||||

|

现场 蚕农排队交售蚕茧 “今年春蚕收成好,要再有个好价钱,这一季就值了。”前天下午,许家村缫丝厂的仓库前熙熙攘攘的人群中谈论最多的就是这个话题。村民们的三轮车、拖拉机、手推车上都装满了大布袋,布袋里面是已经收获的蚕茧。“每家都得有个三五大布袋,要是价钱能超过20元,估计我这些就能卖个15万元。”一名蚕农说,下午两点开始收购,大家都早来了,就是希望能听到好消息。 下午不到2点,缫丝厂仓库开门了,蚕农一拥而上,围着检验员询问价格。检验员开始对每个大布袋里的蚕茧查验,确定价格。“割开蚕茧看,里面的蚕要是已经变成蚕蛹,这个蚕茧的质量就是好的,要是还是蚕虫,质量就差一些。”检验员说,除此之外,还要看蚕茧的水分,综合评价出每斤蚕茧的价格。 “这份每斤20.3元,全收。”随着检验员的喊声,蚕农将大布袋子里的蚕茧倒在收购台上,蚕茧“欢快”地从收购台上滑过,掉到地磅筐里,很快一筐就满了,总共48.6斤,随后筐子抬走入库,工作人员记账、开票据,收购过程就算完成了。 卖蚕茧一次进账万元 几乎每家来交售蚕茧的蚕农都要有500斤以上,当天的收购价格平均在每斤20元左右,根据质量细微差别,最高的每斤20.8元,最低的每斤19.6元,算起来每家的收人都在万元以上。“这只是眷季一季的,7月份就要开始饲养第二季了。”村里的养蚕大户徐忠聪说,按照本地的气候,每年能养三季蚕,春蚕从5月份开始喂养,到6月中旬收获,然后就要开始准备夏蚕,再就是秋蚕,一直到冬天桑叶落尽,蚕也就不能养了。 “每年以春蚕的蚕茧收购价格高一些,夏蚕和秋蚕的蚕茧每斤能便宜几元钱。”徐忠聪告诉记者,交售到村里合作杜缫丝厂的价格一般每斤都比外面来收购蚕茧的小贩贵出1元钱左右,并且交售到合作社,年底根据交售量多少还能有二次分红,就等于蚕茧又贵了一些,所以大家交售蚕茧的积极性都很高。 “我养了6张蚕,每张蚕种产茧120多斤不成问题。”一名来交售蚕茧的蚕农说,村里给的技术指导好,这几年蚕茧的产量不断提高,他们收入也多了起来,对养蚕就更有信心了,并且养蚕还基本耽误不了别的事。 |

|||||||

|

探访 “业佘”养蚕年入5万 蚕农许典亭家的蚕茧还没收完,他有些着急了,赶紧将亲戚、邻居请到家里来帮忙,从方格簇里将成熟的蚕茧摘下来,然后打包去交售。“我们两口子这一季养了10张蚕,因为在外面打工耽误了,收得不够及时。”许典亭说,他们两口子平时在建筑队打工,养蚕只是“业余”工作。以前养蚕每天要喂四次桑叶,到养蚕的季节,妻子就在家专心养蚕。但从前年开始,村里指导了新技术,每天早晚喂两次就可以了,这就将妻子解放出来了,也能跟着打工了。 许典亭家的蚕房就是自家院子里的东厢房,30多平方米,养蚕的时候,蚕和桑叶就在地上,到了“上山”的季节,院子里和大院门口的马路上就摆满了方格簇。“我这个四间正屋的四合院大瓦房用了2年的收入就建起来了。”许典亭有些自豪,他给记者算了算账,他们家养蚕每年能收人5万元左右,两口子在建筑工地打工每年也要6至7万,家庭每年总收入10多万元。 养蚕是件快乐的事 “现在养蚕太简单了,蚕种都是村里发的,出问题村里有技术人员指导。”许典亭说,自己就只管采桑叶给蚕喂食,再就是定期清扫一下蚕沙就行了,如果蚕生了病,给村里的技术人员打个电话,马上就来帮忙解决了,最后剩下的就是收获蚕茧去卖钱了。 “每天早晨出工前去采一些桑叶回来喂上,下午收工后再去采桑叶喂一次,也就是蚕宝宝‘上山’和收获蚕茧的时候能耽误几天人工。”许典亭的妻子说,蚕“上山”就是到了成熟季节将要吐丝的时候,让他们爬到“方格簇”里面,每个蚕一个方格,在里面开始吐丝造茧,这个时侯的蚕宝宝最可爱,因为他们总会很有秩序,每个蚕占一个方格,从来没有两个蚕争抢一个方格的时候,说明他们的纪律很严明。 另外,她觉得最开心的时候就是给蚕宝宝喂桑叶,蚕房里像下雨一样;沙沙声不断,后面的刚放完,前面的桑叶已经吃完一半。 |

|||||||

|

幕后 “偷师”学会嫁接桑苗 “上世纪70年代曾办过鸡场、猪场、养过貂、发展过果园、种过药材、甜菜、沙参,但到头来收获的只有失望。”许家村书记徐忠军告诉记者,1984年,村支部决定发展养蚕的时侯,还有很多人反对,但当时村里正好有300亩之前残存的桑园,少数村民就开始试探性养蚕,仅仅过了不到两年,村里原来的300亩桑园就不够用了,经常是蚕宝宝没有食吃饿死,但种桑树又成了一个问题,囚为桑苗很难嫁接。“那时侯一棵桑苗要2毛钱,我们买不起,最后我南下跑到浙江的一个桑园里打工,偷偷学会了桑苗的嫁接技术。”徐忠军说起这段经历,还有些不好意思,因为他曾当过老师,干偷技术的事,自己心理上还有些不能接受,最后桑苗的事解决了,村里很多之前反对养蚕的村民也悄悄在家养起蚕。发展到现在,全村有90%的家庭都在养蚕了。 养蚕致富成村里时尚 走进平庋市蓼兰镇许家村村口,首先映入眼帘的是“国家级桑蚕科技示范村”几个鲜明耀眼的大字。村里的房子也都是崭新的大瓦房,有点城市小区的感觉。在许家村的带动下,周边的几个村镇也有农户跟着养起蚕来,但后来又遇到一个问题。“来收蚕茧的贩子总是将价格压得很低,收获蚕茧后不卖放时间长了就坏了。”徐忠军说,2005年村支部成立了“平度市蓼兰许家桑蚕科技协会”,吸纳了自己村和周边村庄的316户蚕农加入。协会为蚕农提供“统一收集发布市场信息、统一规划栽植、统一供种催青、统一指导培训、统一加工销售、统一物资供应”服务,实行保护价制度,这才让蚕农的利益得到保证。 “村里的缫丝厂用的工人都是本村和周边村镇的。”徐忠军介绍,缫丝厂抽出的生丝就算成品了,卖到南方一些城市的丝绸厂。生丝的价格要看市场的变化。缫丝厂盈利后,会根据农户交售蚕茧的多少,给一定比例的分红,这样蚕农收获的利益就更多了。 |

|||||||

|

青岛早报2012/6/19/17 记者 孙启孟 摄影报道 |

|||||||