单、双、三胺型改性聚硅氧烷的制备及应用性能yd14814

王志勇 邓德华 李刚

安阳师范学院化学化工学院 河南安阳455000

收稿日期:2011-10-28

项目基金:国家杰出青年科学基金资助项目(21102O05)

作者简介:王志勇(1977―),男,江西抚州人,硕士,讲师,主要从事有机硅材料的合成及应用研究

原载:染整技术2012/5;41-43,49

【摘要】将线形硅油分别与γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、γ-二乙烯三氨丙基甲基二甲氧基硅烷反应,利用碱催化缩聚法制备了单、双、三胺型改性聚硅氧烷。通过FT-IR对产物结构进行了表征,并研究了其应用性能,结果表明:双胺型聚硅氧烷整理后的织物在柔软度、抗折皱、断裂强度等方面性能更为优越。

【关键词】氨基改性聚硅氧烷;制备;应用性能

【中图分类号】TS195.23 文献标识码:A 文章编号:1005-9350(2012)O5-0041-O3

氨基改性聚硅氧烷能够赋予织物优良的柔软、滑爽性能,获得纺织行业的广泛推崇。由于氨基改性聚硅氧烷表面张力低,能够均匀地分散并吸附在纤维表面,分子间交联成网状吸附膜,其分子侧链上的氨基还能与纤维分子的羟基、氨基、羧基、氰基、酰胺基等活性基团交链成共价键,形成三维空间弹性体,使纤维间的摩擦力降低,产生优越的柔软、滑爽性能及丰满手感,并具有良好的回弹性和耐洗性[1-6]。

制备氨基改性聚硅氧烷常见的方法[7-8]主要有四种: (1)碱催化开环共聚法[9],即环硅氧烷与氨基硅氧烷在碱催化下反应,此法分子嵌段分布不均匀,造成整理后织物手感差异大; (2)乳液聚合法[l0],即环硅氧烷与氨基硅氧烷在相转移催化剂、乳化剂等反应制成氨基改性聚硅氧烷乳液,此法原料环硅氧烷开环率低; (3)硅氢加成法[ll-12],即含氢聚硅氧烷与烯胺在催化剂作用下进行加成反应制备,此法原料烯胺具有一定毒性: (4)碱催化缩聚法,即用线形硅油与氨基硅氧烷在碱性催化剂作用下缩聚,此法分子嵌段分布均匀,反应温度低、时间短,易操作。本文采用碱催化缩聚法分别制备了单、双、三胺型改性聚硅氧烷,并对比了三种氨基改性聚硅氧烷应用性能。

1 试验部分

1.l 仪器与试剂

织物:纯棉斜纹布

仪器:Ⅴarian-800型傅里叶变换红外光谱仪(美国瓦里安公司),BME100SH型实验室高剪切乳化机,M508织物柔软度测试仪,ZBD型白度仪,YG026B型电子织物强力仪,YG(B)541D-II型全自动数字式织物褶皱弹性仪。

试剂:线形硅油WS-62M(德国瓦克公司), γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(南京裕德恒精细化工有限公司),N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(南京裕德恒精细化工有限公司), γ-二乙烯三氨丙基甲基二甲氧基硅烷(杭州大地化工有限公司),四甲基氢氧化铵(如东振丰奕洋化工有限公司)。

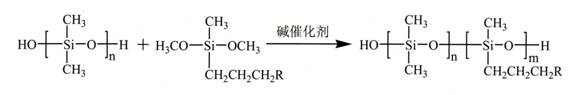

1.2 单、双、三胺型改性聚硅氧烷的合成工艺反应式如下:

在100L的不锈钢反应釜中加入50kg线形硅油WS-62M、10g四甲基氢氧化铵、0.3氨值计算量的上述氨基硅烷偶联剂,通氮气保护,搅拌升温至100-110℃平衡反应4h,再升温至130-140℃平衡1h,降温并减压除去低沸物,即得到单、双、三胺型改性的三种聚硅氧烷,使用NDJ-20转子粘度计分别测试三种聚硅氧烷的粘度,并用FT-IR对其结构进行表征。

l.3 单、双、三胺型改性聚硅氧烷的乳化

乳化配方:氨基改性聚硅氧烷20%;复合乳化剂10%;乙二醇单丁醚1%;冰醋酸0.5%;去离子水68.5%。

乳化工艺:以配制100kg质量分数为30%的微乳液为例,将20kg氨基改性聚硅氧烷及10kg复合乳化剂、1kg的乙二醇单丁醚混合均匀,加入10kg的去离子水、0.2kg的冰醋酸继续搅拌15min,剩余58.5kg的去离子水及0.3kg的冰醋酸分三次等量加入,每次均匀搅拌10min以上,制成透明均一分带蓝光,浓度为30%的氨基改性聚硅氧烷微乳液,pH值为5-6。

1.4 测试方法

(1)氨值的测定

用分析天平精确称取1g上述氨基聚硅氧烷,以20mL四氯化碳为溶剂,使之充分溶解,以溴酚蓝为指示剂,用0.1mo1/L的盐酸标准溶液滴定,颜色从蓝色变成淡黄色即为终点。

并按下式计算氨值(mmo1/g):

氨值=(V1-V2)×C/m

式中,m为试样的质量,g;C为标准盐酸溶液的浓度,mo1/L;V1、V2分别为试样和空白试样消耗盐酸的体积,mL。

(2)固含量的测定

准确称量约1g氨基改性聚硅氧烷于培养皿中,将其放入真空干燥箱中控温110-120℃干燥2h,冷却至室温后,称量残留氨基改性聚硅氧烷的质量。

按照下式计算固含量(%):

固含量(%)=m2/m1×100%

(3)乳液稳定性测定

将氨基改性聚硅氧烷微乳液置于离心试管中,于3000r/min转速下离心30min后,目测乳液有无漂油分层及沉淀现象。

1.5 单、双、三胺型改性聚硅氧烷的应用

(1)织物的整理工艺

氨基改性聚硅氧烷微乳液10-15g/L,冰醋酸调节工作液pH值5.5-6。

二浸二轧(浴比1:20,轧余率75%)→烘干(100℃,2min)→焙烘(150℃,3min),恒温恒湿室放置24h,测定织物的柔软度、折皱回复角、断裂强度、白度、吸湿性等性能。

(2)应用性能测试

柔软度测定参照ASTM-D1388-64标准测定,折皱回复角参照GB/T3819-1977标准测定,断裂强度参照GB3923.1-1997标准测定,白度参照GB/T17644-2008标准测定,吸湿性参照GB/T12704.1-2009标准测定。

2 结果与讨论

2.1 FT-IR表征

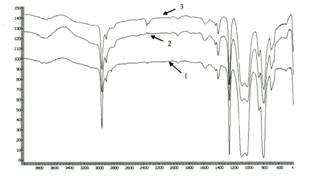

采用傅立叶变换红外仪测定,KBr液膜法制样,图1中,曲线1、2、3分别为单、双、三胺型改性聚硅氧烷的红外谱图,在3700cm-l为N-H伸缩振动峰,2963-2837cm-l为CH伸缩振动峰,1261cm-l为Si-CH3弯曲振动峰,802cm-1为Si-CH3伸缩振动峰,1090-1017cm-I为Si-O伸缩振动峰,后4处振动峰为聚硅氧烷的特征吸收峰,由于3种氨基聚硅氧烷除了氨基数目不同,其余结构均相似,因而红外谱图没有大的差别。

|

|

|

图1 单、双、三胺型改性聚硅氧烷的FT-IR谱图 |

2.2 技术指标分析

表1 单、双、三胺型改性聚硅氧烷及其乳液的技术指标

|

|

单胺型聚硅氧烷 |

双胺型聚硅氧烷 |

三胺型聚硅氧烷 |

|

外观 |

无色透明粘稠液体 |

无色透明粘稠液体 |

淡黄色粘稠液体 |

|

粘度 |

1200mPa・s |

1500mPa・s |

2000mPa・s |

|

固含量 |

96.3% |

96.7% |

94.8% |

|

氨值/(mmo1/g) |

0.23 |

0.26 |

0.28 |

|

乳液离心稳定性 |

不分层 |

不分层 |

不分层 |

|

/(3000r/min×3min) |

不浑浊 |

不浑浊 |

不浑浊 |

从表1单、双、三胺型改性聚硅氧烷及其乳液的技术指标可以看出,三胺型聚硅氧烷由于分子中氨基数目较多,容易被空气中的氧气所氧化,故外观呈现淡黄色;聚硅氧烷的粘度与氨基硅烷偶联剂的量成反比,进行合成实验时,加入等氨值氨基硅烷偶联剂,三胺型硅烷偶联剂加入量最少,因而三胺型聚硅氧烷的粘度最小;同时三胺型聚硅氧烷氨值最大,单胺型聚硅氧烷氨值最小,可能是单氨基硅烷偶联剂的游离氨偏多,受热后挥发的缘故。

2.3 整理效果比较

单、双、三胺型三种改性聚硅氧烷的应用性能测试结果见表2。

表2氨基改性聚硅氧烷整理的棉织物与未整理棉织物之间性能比较

|

整理用氨基聚硅氧烷 |

柔软度/mN |

折皱回复角/° |

断裂强度/N |

白度 % |

吸湿 性/s |

|||

|

经向 |

纬向 |

经向 |

纬向 |

经向 |

纬向 |

|||

|

A |

275 |

152 |

126 |

106 |

551 |

279 |

86.2 |

65 |

|

B |

268 |

155 |

137 |

112 |

543 |

281 |

85.8 |

68 |

|

C |

280 |

163 |

133 |

109 |

576 |

302 |

80.5 |

79 |

|

未整理 |

467 |

332 |

115 |

93 |

625 |

358 |

87.3 |

6 |

注:A为单胺型聚硅氧烷;B为双胺型聚硅氧烷;C为三胺型聚硅氧烷

棉织物经氨基聚硅氧烷乳液整理后,纤维表面形成了一层致密均匀的氨基聚硅氧烷分子吸附膜,促使纤维间的摩擦系数下降,增加了纤维间的移动性,纤维与纤维间的抱合力下降,断裂强度下降。整理后的织物柔软度数值越小,其柔软性越好,折皱回复角增大;柔软剂与纤维结合得越牢,摩擦系数越小,断裂强度越小;氨值越高,纤维白度越低,吸湿性时间越长。从表2氨基改性聚硅氧烷整理的棉织物与未整理棉织物之间性能比较可以看出,双胺型聚硅氧烷整理后的织物柔软度、抗折皱、断裂强度等性能均优于其它两种氨基聚硅氧烷,织物的白度、吸湿性也较好。

3 结论

在碱性催化剂作用下采用线性硅油分别与单胺、双胺、三胺三种硅烷偶联剂进行缩聚反应,制备成单、双、三胺型改性聚硅氧烷,并用IR表征了其结构。借助一系列实验方法测定了3种改性聚硅氧烷的技术指标,通过对3种改性聚硅氧烷应用性能的测试表明,双胺型聚硅氧烷整理后的织物在柔软度、抗折皱、断裂强度等方面性能更为优越。

4 参考文献

[1] Michae1 W.skinner, Caibao Qian, ste1ian Grigoras, etc. Fundamenta1

Aspects of Aminoa1ky1 si1oxane softeners by Mo1ecu1ar Mode1ing and Experimenta1

Methods[J] Texti1e Research Journa1,1999,69(12):935-94.

[2] 夏建明,陈晓玉,余春霞等.高粘度氨基硅油的合成与乳化[J]针织工业,2008, (9);60-61

[3] 张洪涛,陈敏,吕睿,氨基聚硅酮微乳液柔软剂防黄变的研究[J]印染助剂,2002,19(3);6-8

[4]Shoji Hiroaki,

Takase Masao. Fiber Treating

Agent Composed of Amino

Group-Containing 0rgano Po1ysi1oxane[P] JP8311776, 1996-11-26

[5] 周建华,张晓镭,倪亚琴.亲水性氨基硅油的合成与应用性能研究[J]印染,2005,(21);7-10

[6] 安秋凤,李临生,黄良仙,反应性氨基硅微乳整理剂的制备及应用[J]有机硅材料,2000,(4);5-9

[7] 幸松民,王一璐.有机硅合成工艺及产品应用[M]北京:化学工业出版社;2000,432-434

[8] 幸松民.氨烃基硅油的制法及其用途[J]。有机硅材料及应用,19gB,⒁)∶⒈5。

[9] 李俊英,李天铎,张庆思,织物整理剂改性氨基硅油[J]应用化工,2001,30(6);17-19

[10] Hanna sa1mio, Dominik Bru1hwi1er. Distribution of

Amino Groups on a Mesoporous si1ica surface after submono1ayer Deposition of

Aminopropy1si1anes from an Anhydrous Liquid

Phase[J]J.Phys.Chem.C,2007,111(2);923-929

[11]舒万艮,郦希,唐丽娟.氨基改性有机硅油的研制[J]湖南化工,1996,26(4);34-36

[12]葛启,刘燕军,沈永芳.氨基硅油的合成[J]离子交换与吸附,1996,12(4);339-343