国际博物馆日yd14801

|

|

|||||||

|

今天是国际博物馆日 记者探访了解到我市各级博物馆内珍藏了不少宝贝 |

|||||||

|

核心提示 5月18日是国际博物馆日,市民去外地旅游时一般会去参观当地大型的博物馆,但很多市民并不知道咱青岛的博物馆里也有不少国家一级文物,堪称“镇馆之宝”,如青岛市博物馆的北魏石佛像、明万历《道藏》、宋代钧窑鼓式洗,即墨市博物馆的宋版《妙法莲华经》、汉“诸国侯印”,莱西市博物馆的西汉木偶人等,都是珍品,让我们走进这些青岛本地的博物馆,看看这些镇馆之宝。 |

|||||||

|

青岛市博物馆 北魏“丈八佛”:险被日本人偷走 在青岛市博物馆西区一楼大厅里,静立两座大佛,游客前来参观时均会在大佛前仔细端详,这两尊北魏佛像就是青岛市博物馆的镇馆之宝之一。两尊大佛神态宁静,身姿飘逸,造型优美,佛像身高各有一丈八尺(约6米),俗称“丈八佛”,每尊佛像重约3O吨,距今已有1500多年的历史。大佛头做高髻,面含微笑,赤足立于莲花座上,莲花瓣下置四方形须弥座,座的前后刻有许多小佛像,是魏晋南北朝时期佛教造像艺术的杰出之作。 (右图:在青岛市博物馆参观北魏 石佛像) |

|

||||||

|

青岛市博物馆信息中心副主任罗琦介绍说,佛教自西汉末年传入我国以来,经魏、晋、南北朝至隋唐几百年间,全国各地大兴佛寺,雕塑佛像蔚然成风。从这四尊佛像身上可以明显看出北魏孝文帝汉化政策实施后反映到佛教雕塑艺术上的风格。“佛像应该有4尊,2尊大的,2尊小的,原来安放在淄博市临淄龙泉寺内。”罗琦说,1928年日军入侵山东时,日本人曾两次预谋将佛像盗回日本,当时正逢济南“五三”惨案之后,中国人民的反抗斗争风起云涌,日本侵略者迫于形势,未敢将这批文物盗走,只将两尊小石像的头盗走,其余用草绳缠裹的石佛和石碑一直躺卧在淄河店车站,193O年青岛四方机厂原厂长栾宝德亲自调拨专列将这批石造像和石碑从淄河店车站运至青岛,安放于当时的四方公园内。1977年,青岛市人民政府决定将4尊北魏石佛造像和两座石碑迁至青岛市博物馆院内,2000年青岛博物馆新馆正式开放后历经风雨沧桑1500年的“丈八佛”终于得以在室内保护并展出。 |

|||||||

|

北宋钧窑乳钉鼓式洗:喂鸡用过 青岛市博物馆收藏的另一件镇馆之宝是北宋时期钧窑的瓷器乳钉鼓式洗(洗是中国古代, 的文房用品,专门用来洗毛笔) 距今已有8O0多年的历史。这件钧窑乳钉鼓式洗,高9.1厘米,口径23.8厘米,底径17.3厘米,外形呈鼓式,外壁有两道弦纹,呈珍贵的玫瑰紫色,内壁为天蓝色,上、下腹部各装饰20枚和18枚乳钉,足部由三个兽头组成。这件北宋钧窑乳钉鼓式洗传世量极少,目前发现的不足5件。 这件洗子的来历还有一段趣事,据罗琦介绍说,1962年,在当时的青岛市文物商店工作的张廷臣经常和同事去区、县、村蹲点,抢救社会上的零散文物。一天他从一个村子经过,发现一户农民家敞着大门,院子里有一群鸡在觅食。扫了一眼后,他突然发现盛鸡食的器物好像是件瓷器洗子,便进门边与农妇搭话边观察那件瓷器。拿在手里仔细端详后,他断定那件瓷器是件宋钧窑洗子,“虽然沦为鸡食钵子,但幸亏没碰着磕着,品相还保存得很好。”张廷臣说,农妇见他喜欢就说:“这件东西没什么用处,俺看着它又矮又厚又重,喂鸡很稳当,大哥这么喜欢,一定有用处,就送给你吧。” 张廷臣喜出望外,就付给那名农妇5元钱。当时正值国民经济最困难的时期,得到5元钱,农妇也非常高兴。后来这件洗子经专家鉴定后,定为国家一级文物。 |

|||||||

|

|

|

||||||

|

青岛市博物馆馆藏的北宋钧窑乳钉鼓式洗 |

青岛市博物馆馆戏的明万历修订版《道藏》 |

||||||

|

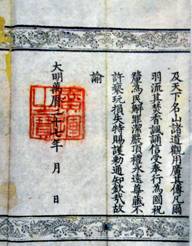

明万历《道藏》:全国仅两部 《道藏》是道教经典的总称,不仅包括道教教义,还包括天文、地理、哲学、化学、数学、医学和体育等内容,明朝修订的《道藏》,全国只有两部完整的,一部藏于北京白云观,另一部则截于崂山太清宫。 在崂山太清宫三清殿正殿神像两侧设有6个乌木大柜,《道藏》即放在大柜内的乌木抽屉里,每个抽屉内放三函,共计4516册,卷首印有三清圣像,后接一面御制龙牌,上有“天地定位,阴阳协和”等107字。上世纪60年代,《道藏》险遭焚毁,时任青岛市副市长的王云九下令将太清宫收藏的《道藏》、华严寺收藏的清版佛经《大藏经》以及元抄本、明刻本两部《册府元龟》抢救出来运下山,《道藏》得以保存下来。 据专家介绍,中国唐、宋时期都有编撰《道藏》的记载,之所以明版《道藏》成为现存最早的版本,是因为元世祖忽必烈时期,统治者崇奉喇嘛教,忽必烈下令焚毁《道藏》经版和除《道德经》以外的所有道书。因此,元代以前的《道藏》没能留下完整的藏本。现存最早的就是明代明英宗正统十年(公元1445年)的版本,叫《正统道藏》,青岛市博物馆的《道藏》是明万历28年(公元1600年)刊印的正统版本的篡辑本,由万历皇帝钦赐给崂山太清宫。 这部《道藏》能够保存得如此完整还要得益于太清宫的道士们。他们总结出了一整套按季节、按一定操作规程来对经卷进行防潮、防虫蛀的措施,正是由于他们的精心维护,才为我们留下宝贵的文化遗产。 |

|||||||

|

|

|||||||

|

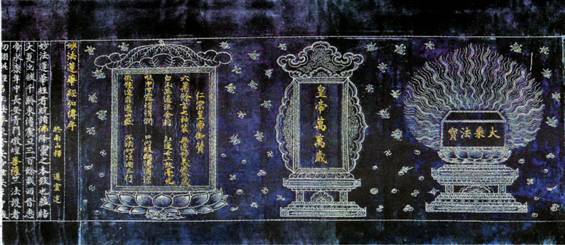

即墨市博物馆 《妙法莲华经》:金绘银书 即墨市博物馆馆藏的《妙法莲华经》成书于北宋庆历四年(公元1044年),与范仲淹作《岳阳楼记》同年,是最早用金银写成的经书之一,经书共七卷二十八品,即墨市博物馆收藏六卷,即第一、二、三、四、五、七卷;胶州市博物馆收藏第六卷,国家一级文物,是即墨市博物馆当之无愧的镇馆之宝。 《妙法莲华经》又叫《法华经》,是大乘佛教初期经典之一,由佛祖释迦牟尼晚年在王舍城灵聘山说经整理而成,是佛教精华著作之一,历代版本存世很多。作为佛教经典之一,《妙法莲华经》被人们历代传抄不穷,但是即墨市博物馆的《妙法莲华经》却有特别之处,首先,抄写这部经卷采用的纸张,是我们当今能够看到的最早和最好的书写用纸——宋代精制的磁青纸。这种纸防虫、防潮、不褪色,富丽典雅,精致之极。其次,作为最早用金银写成的经书,具有极高的研究价值,经文皆为楷体,浑厚庄重,呈颜柳风格,为宋代书法精品,经卷以金绘佛像、银书经文,且经名及菩萨、如来、世尊诸佛等名亦皆用金书写。 经书第七卷卷尾有银书“庆历四午太岁甲申十二月戊子朔五日壬辰弟子何子芝造此经一部谨记”的题记,后又有金书“大明洪熙元年孟秋吉旦善人葛福诚重修补造毕”题记,即这部经书最早是北宋庆历四年(1044年)四川果州西充县抱戴里何子芝一家为供养其亡母杨氏而修造的,整部经书七卷包首均用黄色及淡青色云纹绫,接下就是金色樗蒲纹印花绢,并全部用白细麻纸裱背。这部《法华经》集合了当时宋朝几乎是最优秀的各项工艺,不仅从装订、纸张、文字,以及它所展现出来的美术价值、书法价值、宗教价值,都体现了相当高的水准,是绝对顶级的精装版手抄本佛经。 汉代金印:留下历史谜团 即墨市博物馆还馆藏有一方古旧的金质龟钮正方形刻印,一般人读这方金印刻字会读成“诸侯国印”,但实际上是“诸国侯印”印长25厘米,宽25厘米,高21厘米,重96克。金印呈龟型纽,扁正方体。印面凿刻白文篆书,阴文篆书“诸国侯印”,四字端正清晰可辨,布局严谨。龟纽背部隆起,龟首向前探出,四肢外伸呈站立状,龟尾内收,印文与形制带有明显的汉代风格,是国家一级文物,也是即墨博物馆的镇馆之宝。 据介绍,这方汉印1979年秋出土于汉代皋虞县故地(今王村镇)的小桥村附近。按说,被分封的诸侯都有这样的金印,是一方诸侯权力的象征,而一般诸侯封地都会见诸于史书,因为分封诸侯这种严肃的事情一定会有详细的记载,但是这枚金印却让众多的文物专家百思不得其解,即墨的地方史料及《山东古国考》中,都没有此次分封的明确记载,仅在《山东古国考》中记载,商周时期有拟姓“诸国”,但此印到底是拟姓“诸国”的侯国印玺还是别的诸侯的侯印却一直没有考证出来,给历史研究者留下了一道谜题。 |

|||||||

|

|

|

||||||

|

即墨市博物馆馆藏的《妙法莲华经》用金银书写 |

诸国侯印 |

||||||

|

|

|||||||

|

莱西市博物馆 机关木偶之祖:大木偶 在莱西,对戏曲文化产生较大而直接影响的当推木偶艺术。近世莱西的木偶艺术异常发达,堪称木偶艺术之乡,特别是莱西乃中国木偶艺术的发源地,木偶艺术之祖就在莱西。1978年,莱西岱墅西汉木椁基中出土了一件大木偶和一批小木偶,其中大木偶可立、可坐、可跪、可卧,至今仍属考古发掘所仅见,被视为机关木偶之祖,被列为国家一级文物,是菜西市博物馆的镇馆之宝。 据菜西市博物馆馆长柳香奎介绍,这件大木偶是岱墅西汉木椁基二号墓的随葬品,同出的还有十三具小型木佣、四只铁形虎镇和一根长11.5厘米、直径0.7厘米的银条。大木偶高193厘米,共由13块木制部件构成,各个结合部位均采用卯隼法连接,立、坐、跪、卧自如,腹部横木上和两条大腿根处还钻有许多小孔,头部雕刻刀法明快,口眼鼻耳清晰,整体上身躯伟岸,神态威严。岱墅木偶在当时的主要作用或许仅限于“丧家乐”但却开了木偶表演艺术的先河,后世大为发达的各类木偶戏应该就是沿袭岱墅木偶的路子发展下来的。 此外,莱西市博物馆馆藏的商代青铜钺,形体硕大,为诸侯或军事首领权杖的象征,一向被视为青铜重器,出土数量极少,尤为珍贵,有着重要的历史与文物考古价值。 (右图:荣西市博物馆馆藏的西汉大木偶) |

|

||||||

|

|

|||||||

|

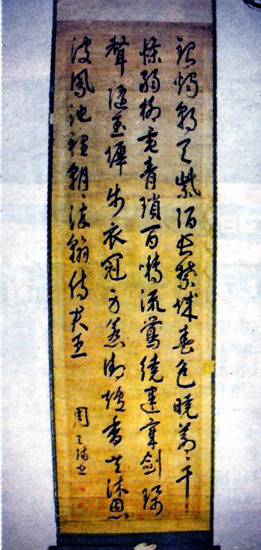

胶州市博物馆 胶州市博物馆除馆藏有泥金银《妙法莲华经》第六卷外,还有一件原始社会新石器时代的环状兽形※和一幅明朝周天球行书轴,堪称镇馆之宝。 据胶州市博物馆馆长王磊介绍,这件环状兽形※是新石器时代的一件陶制饮器,有流、鋬和三个空心足,是大汶口文化和龙山文化的典型器物之一,在三里河遗址出土,通高10厘米。陶体呈红褐色,正前饰有“龟缩”状小兽首,兽首之上是口流,用夸张的手法将尾梢向前卷,与口流连接形成提梁,尾下部塑有象征雄性的生殖器。 此外,胶州市博物馆还有一幅明朝周天球行书轴,行书轴纵409厘米,横116厘米,内容是一首七言诗,左下边有自题 “周天球”款,再下是两方朱文印章,一为“六之居士”,一是“周氏公瑕”。据王馆长介绍,周天球是明朝中后期一位著名书画家,又号六之居士,长州人(今江苏省苏州市),明正德九年(1514年)生,万历二十三年(1595年)卒。他在少年时期曾跟随文征明学习书画,绘画最擅长兰花,间作其它花卉,也很出色。书法工大小篆、隶、行、楷,在晚年能自得蹊径,其书法以行书成就最高,传世作品大多为行书。 (右图:周天球行书立轴) |

|

||||||

|

注:文中 胶州市博物馆馆藏的新石器时代的红褐陶环状兽形※ |

|||||||

|

|

|||||||

|

胶南市博物馆 来自秦朝的瓦当 胶南市博物馆馆藏有一件秦朝时的瓦当,是胶南市博物馆的镇馆之宝,于1982年3月在琅琊台出土。瓦当澄泥烧制,周身呈黄褐色,瓦面为圆形,直径18.7厘米,周长57.5厘米,厚约3厘米,瓦面沿用两条圆凸线环绕一周,中间以“十”字分区式,分割绥书“干秋万岁”四字在界内。据胶南市博物馆工作人员介绍,这件琅琊台瓦当是秦始皇修筑琅琊台时烧制的专用瓦当,制作细致,古拙朴茂,是研究秦代建筑和书法艺术不可多得的实物资料,1986年被鉴定为国家一级文物。 据胶南市博物馆馆长翁建红介绍,瓦当俗称瓦头, 是屋 |

|

||||||

|

胶南市博物馆馆藏的秦千秋万岁瓦当 |

|||||||

|

檐最前端的一片瓦(也叫滴水檐)前端或位于其前端的图案部分,起着保护木制飞檐和美化屋面轮廓的作用。秦瓦当纹饰取材广泛,山峰之气、禽鸟鹿獾、鱼龟草虫、文字皆有,图案写实,简明生动,瓦当的图案设计优美,字体行云流水,极富变化,有云头纹、几何形纹、饕餮纹、文字纹、动物纹等等,为精致的艺术品。 |

|||||||

|

|

|||||||

|

|

平度市博物馆 首次使用龟趺的汉碑 平度市博物馆的镇馆之宝是东汉的王舍人碑,于东汉灵帝光和六年(公元183年)立,1982年冬在灰埠镇侯家村出土。碑文上部残缺,现残高110厘米,宽78厘米,厚21厘米,碑文隶书计12行。王舍人碑的奇特之处在于在能够见到的汉碑中首次使用了龟趺。汉碑的碑趺一般作长方形,使用龟趺则较为少见,在王舍人碑前仅有四川的樊敏碑。据平度市博物馆馆长崔传富介绍,从残存篆字及汉人题额掼例推测,碑主王君,为汉舍人,专家推测此王舍人为灵台待诏之一,为太吏令属官。 |

||||||

|

青岛早报2012/5/18/6-7本版撰稿摄影(除署名外)记者王建亮 |

|||||||