大山里的孩子yd14205

|

|

|||

|

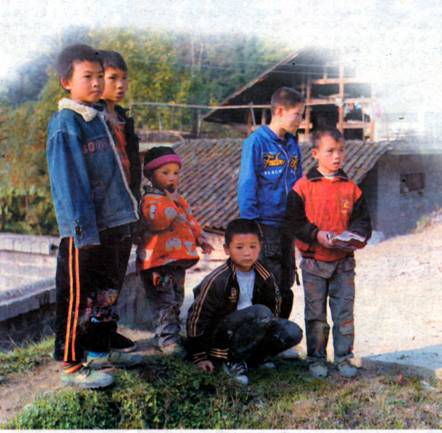

11月12日,本报记者辗转来到贵州德江县煎茶镇中伙村、付家村等村庄,在大山的深处见到了一群天真、可爱但又有些忧伤的孩子。记者采访了解到,煎茶镇的学校里,有70%的孩子都是留守儿童,他们常年与在外打工的父母分离。贫瘠的大山带给他们的,不只是生活的疾苦,还有情感上的缺陷。 |

|||

|

当天虽然是周末,但他们却无法享受快乐的童年时光。因为洗碗…… 中伙村小学一年级学生陈明的父母都在外打工,陪伴她的只有年迈的爷爷。两年都没见父母的她盼望着春节能快点到来,因为爸爸妈妈说,今年春节会回家。 本报特派记者 陆金星摄影报道 父母大多在外打工,家中的爷爷奶奶又年老体弱,所以稚嫩的肩膀已开始挑起生活的重担——拾草、砍柴、做饭、 中伙村的一名小学生课后到山上拾草, 既要干活又要照着弟弟→ |

|

||

|

|

|

||

|

中伙村小学一年级的陈明 已经两年没有见到爸爸妈妈了 |

午饭后14岁的刘丹丹在涮锅洗碗, 站在门口的是她11岁的弟弟 |

||

|

|

|

||

|

大河村的小姑娘华华和姥姥 在车祸现场捡撒漏的水泥 |

刘光琴和刘光辉姐弟俩的父亲意外去世, 母亲改嫁,他们跟着姥爷一起生活。 |

||

|

青岛基层单位进山扶贫助学记 |

|||

|

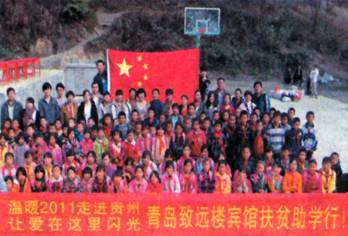

教室的窗户没有一扇是完整的,学生喝妁水是教室后面储水池里的生水,脚上的鞋是补丁摞补丁……11月12日,记者与“温暖2011——走进贵州”青岛致远褛宾馆扶贫助学行的队伍及海大支教团一起走进了贵州省德江县煎茶镇付家村的付家小学及中伙村的中伙小学,为山区贫困学生带去了书包、文具、音响、毛毯、食物等物品。致远楼宾馆的8名员工还每人资助一名小学生,只要这些孩子继续上学,他们就会一直资助下去。 |

|||

|

|

|||

|

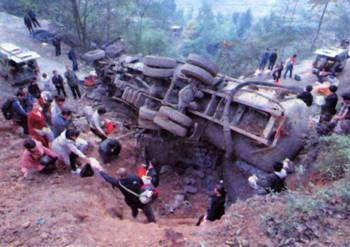

车祸阻断上山路

踩泥走了俩小时 记者来到贵州时,正好赶上支教团的4名老师要将百度贴吧“李毅吧”的热心网友给山区孩子捐的物品送到孩子手中,11月12日早7时扶贫助学行队伍与支教团的4名老师一起踏上了进山的路。 由于随身带了很多捐给孩子们的东西,一行人在当地租用了一辆中巴车。自煎茶镇出发不到20分钟,在畸岖的山路上,一辆刚刚坠毁的大卡车就挡住了去路。记者了解到,由于最近下雨路面泥泞,加上盘山路蜿蜒狭窄,一辆运输水泥的大卡车夜里从40多米高的山路上滚了下来,造成一死一伤。这辆大卡车驾驶室已经扁了,车身拧成了麻花,只能把车体分块切割后才能运走。由于中巴车无法前进,临时在当地联系一辆面包车运输物品后,记者随致远楼宾馆一行人便徒步前往付家小学。 山里的路都是土路,而且路边就是陡峭的坡。由于当地刚刚下过雨,土路非常泥泞。不一会儿,大家的鞋上就全是泥了。市南区人大代表、致远楼宾馆总经理万述鉴已经60多岁,在前几天还崴了脚,当面包车到小学放下东西返回时,大家都劝他坐车,但万述鉴坚决不上车。一行人在泥水路中走了近两小时,才赶到了付家小学。就是这种路,很多孩子要走4个多小时才能到家。 教室窗户全漏风

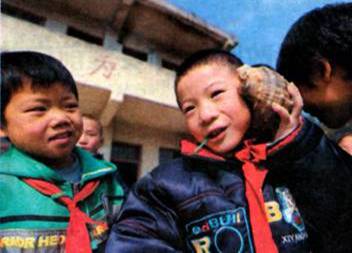

喝水就喝生水 付家小学座落在半山腰上,一座破旧的二层小楼就是校舍,加上两个前几年捐赠的篮球架就是学校的全部家当。教室的窗户没有一扇是完整的,不是这里有个洞,就是那里缺玻璃,老师吴正芳告诉记者,有时候风大玻璃就吱吱作响,冬天孩子们也只能顶着冷风上课。 而学生平时喝水的地方就在教室后面一个用水泥板围起来的储水池,水池的水就是地下水,冬天没水的时候就要到田里去挑水喝。付家小学一共30名学生,学生从一年级到六年级都有,由于只有两名老师,学生就分成了两个班,老师上课的时候教完一个年级再教另外一个年级。曾经在付家小学教课的吴正东老师告诉记者,付家小学已经有40多年了,方圆五六公里的孩子都会过来上学,他1981年参加工作就来到了付家小学,一直工作到1998年。之后,他的弟弟吴正芳接过了“接力棒”。 记者赶到付家小学时,来自付家小学与中伙小学的104名贫困生已经等在了这里,其中还包括10名特困生。由于长期生活贫穷,营养不良,很多低年级的孩子个头看起来才只有三四岁,104个人中没有一个小胖墩。穿的衣服很多都不合身,或者是哥哥姐姐留下来的,或者是好心人捐赠的。矮矮的个头,很多孩子的裤腿都是挽了又挽但还是长。百度“李毅吧”的爱心网友在捐款之后,委托海大支教团在当地为孩子们购买书包、文具、衣物,并为特困家庭购买了大米、油等生活用品。 青岛致远楼宾馆的员工则为孩子们带来了音响设备、DVD、过冬用的毛毯、食物,还有专门给孩子们带来的贝壳,只在书本上见过贝壳的孩子们拿到贝壳都仔细端详、爱不释手。 致远楼宾馆的8名中层领导每人资助一名孩子,将在以后的日子中资助他们上高中、大学,直到完成学业。致远楼总经理万述鉴告诉记者“看到这些孩子我真的非常心酸,孩子们都那么可爱,但鞋、裤子上都是补丁摞补丁,人都那么瘦。今后我们还将组织员工前来看望这里的孩子,并且我们与当地团委建立了资助的信息库,只要这些孩子继续上学,我们就要一直资助下去。” |

|||

|

|

|

||

|

|

左上:车祸将道路堵住,大家只好步行前往付家小学。 右上:经过两个多小时的步行,致远楼25名员工抵达付家小学。 左下:小学生们第一次见到海螺,爱不释手。 |

||

|

■记者手记 首次见到 “复式班级” 在与付家小学和中伙小学老师的交谈中,记者都听到了一个词:“复式班级”,我们知道房屋结构有复式的,但“复式班级”这个概念,记者还是笫一次听说。 “复式班级”的得名,是因为山区小学普遍老师少,学生多,一个班可能有各年级学生,而老师也大都不只教一门,往往都是一个人教好几门。无余之下,老师发明了“复式班级”这样的名称。以付家小学为例,只有两名老师,而学生从一年级到六年级都有,为了把所有学生都照顾到,只能将不同年级的学生混起未编成两个班。两名老师一人负责一个班,在课堂上,由于各年级的学生都有,老师只能先给这一年级的学生讲课,然后再给另外年级的讲,没有轮到的孩子就自己上自习。 付家小学两名老师教30个学生已经算人员富足了,中伙小学80个学生只有4名老师,记者还没有前往的桂花小学、百川小学都是1名老师带30几个孩子。“复式班级”实在是山区教育发展现状的一个缩影。 |

|||

|

大山里的女教师万长娟: 第一次上课时,学生听不懂普通话 中伙小学在煎茶镇中伙村,同样是在群山环绕之中,一座破旧的小楼,四间教室,学校门外就是菜地,小学一共80人,4名老师。在这里教书的老师万长娟是德江县城人,大学毕业后就来到了山里教书,一教就是3年,平时就住在学校附近一家村民的阁楼上,每周五都要走两三个小时的山路去坐车回县城。 万长娟告诉记者,她父亲和舅舅都是老师,所以从小就对教师这个职业特别向往。大学毕业后选择了教师这个职业,“但没有想到会把我分配到山里,我第一次来的时候,路刚刚通到付家村,到中伙付还要走山路,心理很不是滋味,特别想回去。当我第一次走进教室,用普通话跟那些孩子问好的时候,他们竟然听不懂,我心里当时很酸,觉得这些孩子没有人教是不行的,于是就留下来了”。 现在万长娟已经结婚,丈大民安波在德江县城工作,两人只有周末才能见面。万老师笑着告诉记者,丈夫全力支持她的工作,只要工作不忙周末就会骑着摩托车来回接送妻子。谈起妻子的选择,吴安波表示:“我没什么怨言,这里教学质量差,她要是走了孩子们怎么办?” |

|||

|

|

◆海大支教团的老师要 离开中伙村时,几名孩子来 到村口送别, 他们大多都是留守儿童。 |

||

|

半半都市报/2011/11/13/A6-A7 本报特派记者

张国栋 陆金星 |

|||