织物易去污用功能基团交换树脂的研究(2) yd13721

刘建平 臧健 常州纺织服装职业技术学院

江苏 常州213164

原载:染整技术2011/6;34-36

【摘要】本文探讨了功能基团交换树脂用于织物易去污的机理,研究了功能基团结构与易去污性能的关系,分析了功能基团结构、乳化剂种类的安全性。结果表明:主要单体为全氟烷基丙烯酸乙酯FA为6碳,丙烯酸酯AA侧链为18碳及甲基丙烯酸羟乙酯进行乳液共聚制得功能基团交换树脂,乳化剂为AE0非离子表面活性剂与阳离子表面活性剂复配物。该树脂与架桥剂封端异氰酸酯在织物上固化成膜,织物易去污的性能好又安全。

【关键词】织物;易去污;功能基团;交换树脂

【中图分类号】TS190.2 文献标识码:A 文章编号:1005-935O(2011)06-OO34-O3

3.2 FA/AA共聚物的防污性能

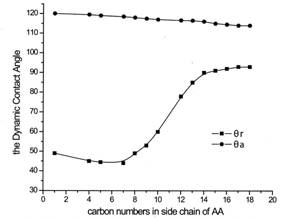

3.2.1 AA侧链碳原子数与后退接触角的关系

由图3知,AA侧链碳原子数增加, 使全氟烷基排列整齐度增加,后退接触角增大。当AA侧链碳原子数达到12以上,后退接触角接近前进接触角。这是因为AA侧链与全氟烷基都是低表面能基团,在空气低表面能环境的诱导下,与其他基团交换位置,定位在织物的表面。随着AA侧链碳原子数增加, 侧链排列整齐度增加,夹在中间的全氟烷基排列整齐度也增加,隔绝空气与织物的接触程度大,织物表面张力低,防污效果好。

|

|

|

Fig.3 the Dynamic Contact Ang1e of Coat Fi1m of

Copo1ymer (AA with different carbon numbers in side chain) |

3.2.2 AA侧链碳原子数与全氟烷基结晶关系

表2

the Connection of the crystallinity of Rf Groups and the Carbon Numbers of AA

in side Chain

|

Carbon numbers of AA in side Chain |

1 |

2 |

4 |

8 |

12 |

16 |

18 |

FA copo1ymerization |

|

crysta11inity(%) |

0 |

0 |

0 |

0 |

12 |

53 |

53 |

94 |

|

|

|

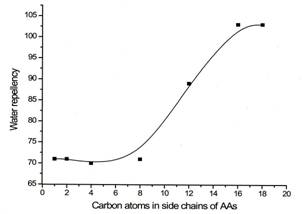

图4the Connection of the waterproofness and the Numbers of Carbon in AA in sidc Chain |

由表2可知,AA侧链烷基碳原子数12以上开始结晶,达到18明显结晶,与FA共聚结晶度提高。AA侧链与全氟烷基结晶后遇水不易回缩,AA侧链、全氟烷基指向空中防水性好。若AA侧链碳原子数8以下不结晶,遇水后全氟烷基由指向空中回缩涂膜内,水接触织物而产生润湿。

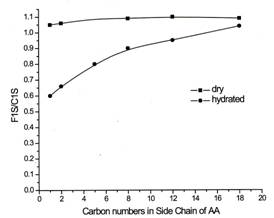

3.2.3 AA侧链烷基碳原子数与FIS/CIS的最高面积比关系

|

|

|

图5 the Connection of the Numbers of Carbon in AA in side

Chain and the ratio of F1S/C1S |

共聚物在空气和水中的表面状态,通过freezeetch XPS[6]来计算最高面积比F1S/C1S和01S/C1S。

F1S/C1S是FA全氟烷基与AA侧链烷基在表面所占的面积比,01S/C1S是亲水基团与AA侧链烷基在表面所占的面积比。由图5可知,随着AA侧链烷基碳原子数变小F1S/C1S的值也会变小,这是因为8碳以下不发生结晶,遇水后全氟烷基自发性地向涂膜内部后退,水接触织物表面产生润湿。针对以上情况,为了赋予FA/AA共聚物较高的防水性需要约束分子链的运动,即使是在与水接触也要保持与空气中一样的表面状态。当AA侧链烷基碳原子数增加至12以上开始结晶,当AA侧链烷基碳原子数增加至18以上则结晶度高,F1S/C1S的最高面积比显著增大,防污性能提高。

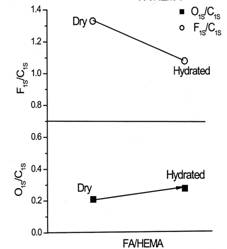

3.3 功能基团交换树脂的fliP-flop现象

功能基团交换树脂中除了低表面能基团全氟烷基和AA侧链烷基,还有高表面能基团羟基。在空气中时,FA全氟烷基和AA侧链烷基会向织物的表面定位[7],与此相反放入水中后亲水基羟基则会向纤维表面定位,FA全氟烷基和AA侧链烷基回缩到涂膜内。

由图6可知,Dry→Hydrated F1S/C1S减小而01S/C1S增加,在水中亲水基团占据了织物的表面。低表面能基团和高表面能基团受不同环境诱导相互交换,同时相互促进向织物的表面或内部定位[8],即低表面能基团转向空气中时,促使高表面能基团回缩涂膜内,反之也是。在水中基团交换时,高表面能基团把污垢从织物内部带到表面,脱落于水中。

|

|

|

|

Fig.6 the surface free energy and F1S/C1S or O1S/C1S

in water or air |

|

3.4 FA全氟烷基的碳原子数、乳化剂种类的安全性PFOS全氟辛烷磺酸C8F17S03H会进入人体的血液,积蓄在人体中时间较长。PFOA全氟辛酸C7F15COOH也会进入人体的血液,在人体中积蓄时间短,与PFOS相比PFOA的积蓄性要小得多,但是它同样具有积蓄性。可以确定C4F9C00H没有积蓄作用,因此FA全氟烷基的碳原子数为6时是安全的。但是,上面研究己得出FA全氟烷基的碳原子数8以下,全氟烷基排列混乱,防水性能差。为了FA全氟烷基排列整齐,遇水滴不回缩,使用架桥剂封端异氰酸酯与树脂一起成膜,膜的强度增大,使C4F9CH2CH2-排列整齐,表面能低,防水效果提高。

功能基团交换树脂为油性液体,直接涂布织物上不能均匀分布,并形成油迹,产生疵布。因此,必须把功能基团交换树脂制成水包油型的乳液。乳液共聚法采用单体在水中用乳化剂乳化后进行聚合,单体开始在胶束中引发聚合,胶粒逐步增大,形成水包油型的乳液,其中分散相就是功能基团交换树脂。乳化剂由非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂复配而成,非离子表面活性剂不能使用烷基酚聚氧乙烯醚(APEO),APEO为环境激素会扰乱人体的内分泌系统,应选用AEO系列非离子表面活性剂。

3.5 功能基团交换树脂结构与成膜的关系

布朗(Brown)等人于1956年提出了聚合物乳液成膜完整的机理,引入一个重要的概念——最低成膜温度。乳液中聚合物具有弹性,能形成连续薄膜的最低温度称之为最低成膜温度(MFT)[9]。一般,聚合物(MFT)与聚合物的玻璃化温度(Tg)接近。因此,玻璃化温度低的丙烯酸酯单体引入共聚物非常必要,功能基团交换树脂中引入单体丙烯酸十八烷基酯。乳液中功能基团交换树脂在织物上成膜的过程为:乳液浸轧到织物上后,首先进行预烘,让大部分水蒸发;再进行焙烘,水份进一步蒸发,乳胶粒子靠拢形成毛细管,毛细管内的压强小于外面的大气压,乳胶粒子相互挤压而变型,高分子相互渗透并相互扩散粘结成膜。在织物上形成了功能基团交换树脂的膜,使织物具有易去污性能。

3.6 功能基团交换树脂结构与织物易去污性能的关系

评定防水用AATCC-22样卡,等级为0、50、70、80、90、100,其中0最差,100最好;评定防油用AATCC-118样卡,等级为1、2、3、4、5、6、7、8,其中1最差,8最好;评定易去污用AATCC-130样卡,等级为1、2、3、4、5,其中1最差,5最好。由表3可知,织物在用易去污剂表面改性前,极易沾污:织物在用易去污剂表面改性后,易去污性能很好。功能基团交换树脂由全氟烷基丙烯酸乙酯、丙烯酸十八烷基酯、甲基丙烯酸羟乙酯共聚,与架桥剂封端异氰酸酯交联在织物上成膜。织物处在空气中,亲水基团回缩在膜的内部,有利于全氟烷基定位在织物的表面,架桥剂封端异氰酸酯交联使膜的强度增大,使全氟烷基遇水滴不回缩,排列非常整齐指向空中而表面张力低,织物的防污效果好。当织物浸入水中,在高表面能环境的诱导作用下,亲水基团交换到膜的表面,全氟烷基回缩到膜的内部,同时,从全氟烷基碳间隙沾到织物上的污垢被亲水基反转时带到表面。由于亲水基定位在织物的表面,因此织物表面与水的界面张力极低,织物表面的污垢很容易脱落于水中[9],织物的易去污性能好。织物在空气中晾干后,亲水基团回缩到膜的内部,全氟烷基交换到膜的表面,织物又具有防污作用。最好晾干后的织物熨烫一下,否则织物的防污效果要差一些。这可能是织物内部含有水分,全氟烷基排列有些混乱,当织物内部水分蒸发掉后,全氟烷基排列非常整齐。

表3 the result of waterproofness(grease

resistance or

easy decontamination)in modified texti1e

|

|

easy eradicator |

concentration(g/L) |

|

testing item |

0 |

30 |

|

waterproofness |

0 |

100 |

|

grease resistance |

1 |

8 |

|

easy decontamination |

1 |

5 |

4 结论

本文采用易去污剂对织物表面进行改性,从而使织物具有易去污的性能。通过对功能基团交换树脂结构与改性织物易去污效果的研究,得出了主要单体为全氟烷基丙烯酸乙酯FA为6碳,丙烯酸酯AA侧链为18碳及甲基丙烯酸羟乙酯进行乳液共聚制得功能基团交换树脂,乳化剂为AE0非离子表面活性剂与阳离子表面活性剂复配物。该树脂与架桥剂封端异氰酸酯在织物上固化成膜,织物易去污的性能佳又安全。

5 参考文献

[1] Garbassi F, Morra M,0cchie11o E.Po1ymer

surfacess from Physics to Techno1ogy.Wi1ey,Chichester,1994

[2] Jones R

A L,Richards R W.Po1ymers at surfaces and Interfaces。Cambridge

University Press,Cambridge,1999

[3]

Langmuir I.J.Am.chem.soc.,1916.38;2221-2295

[4] Mach p,

Huang C C,NguyenH T.Phys,Rev.Lett.,1998,80;732-735

[5]

Koberstein J T,J.Po1ym.sci,B:Po1ym.Phys.,2004,42;2942-2956

[6]

P.Sherman,S.Smith,B.Johannessen:Texti1e Research Journa1,1965,39; 449

[7] 谢光勇,杜传青,离子交换与吸附[J],2009,25(3);200-207

[8] 代昭,张纪梅,黄文强,孙多光.离子交换与吸附[J]2008,24(1);40-46

[9] 刘建平等编著,染整助剂[M],上海:东华大学出版社,2009;162-169