戊二醛-β-环糊精接枝棉织物的制备(二) yd13608

董宁 隋淑英 张林 董朝红 吴书伟 青岛大学“纤维新材料及现代纺织”国家重点实验室培育基地

山东青岛266071

收稿日期:2010-09-O8

作者简介:董宁(1985-)女,青岛大学在读硕士生,研究方向为功能纤维及功能纺织品

原载:染整技术2011/4;42-45

【摘要】本文针对β-环糊精化学法接枝棉织物的工艺条件及β-环糊精浓度、戊二醛浓度、焙烘温度对接枝棉织物力学性能的影响进行了研究,并测试了β-环糊精接枝棉织物的增重率、接枝率、白度、拉伸强力和折皱恢复性等。得出了β-环糊精接枝棉织物的优化工艺为: β-CD

60g/L,戊二醛90g/L,六水氯化镁20g/L,160℃焙烘4min。测试结果表明,接枝棉织物的增重率、接枝率和折皱回复角均增加,可赋予棉织物较好的免烫性能,但白度和断裂强力下降,物理机械性能基本满足服用性能。

【关键词】β-环糊精;接枝;棉织物;戊二醛

【中图分类号】TS195.21 文献标识码:A 文章编号:100S-9350(2011)04-0042-04

2 结果与讨论

2.I戊二醛浓度的影响

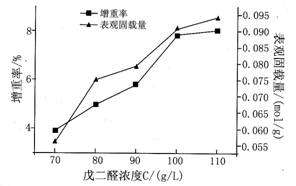

在β-环糊精60g/L、六水氯化镁20g/L、焙烘温度170℃、焙烘时间4min和不同浓度戊二醛的条件下,整理棉织物,结果见图2,表1和图3。

|

|

|

图2戊二醛浓度对织物增重率和表观固载量的影响 |

由图2可知,随戊二醛浓度的增加,织物的增重率和表观固载量明显增大,浓度达到100g/L后,两者趋于平衡。原因可能是:戊二醛浓度的增加,一方面增加了戊二醛与β-环糊精反应的机会,同时另一方面增加了戊二醛与棉纤维交联的机会,这样接枝到织物上的环糊精增多,故增重率和表观固载量增大;当浓度大于100g/L时,β-环糊精与戊二醛的截至反应己基本达到饱和,故戊二醛浓度增大,增重率和表观固载量不会明显增大。

表1戊二醛浓度对织物折皱回复角和白度的影响

|

戊二醛浓度(g/L) |

折皱回复角(°) |

白度 |

|

原布 |

111 |

78.94 |

|

70 |

135 |

73.20 |

|

80 |

209 |

73.01 |

|

90 |

226 |

71.98 |

|

100 |

237 |

69.94 |

|

110 |

242 |

69.73 |

由表1可知,随戊二醛浓度的增大,棉织物的折皱回复角明显增大,白度略有下降,其原因可能是:随戊二醛浓度的增大,其与棉织物的共价交联增多,由于共价交联可减少纤维大分子的形变,稳定原有的氢键结构,从而降低了形成新氢键的可能性,提高了棉织物形变的恢复能力。

|

|

|

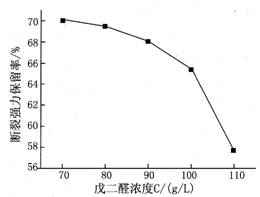

图3戊二醛浓度对织物断裂强力保留率的影响 |

由图3可知,随戊二醛浓度的增大,断裂强力保留率减小,特别是当戊二醛的浓度超过100g/L时,接枝棉织物的断裂强力保留率随戊二醛浓度的增加而明显降低,原因可能是:戊二醛浓度的过量会导致棉纤维间的过度交联,纤维各单元移动性严重受限,外力不容易均匀分散,强力下降,故断裂强力保留率降低。综合以上指标得出,戊二醛的较优浓度为90g/L。

2.2 β-环糊精浓度的影晌

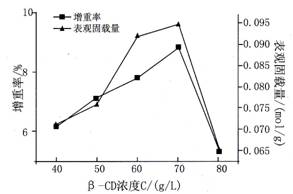

在戊二醛100g/L、六水氯化镁20g/L、焙烘温度170℃、焙烘时间4min和不同浓度β-环糊精的条件下,整理棉织物,结果见图4,表2和图5。

|

|

|

图4β-环糊精浓度对接枝棉织物增重率和表观固载量的影响 |

由图2可知,随β-环糊精浓度的变化,织物增重率和表观固载量变化趋势相同,均是先增大后减小,其原因可能是:β-环糊精与戊二醛的反应主要发生在配置整理液的过程中,当β-环糊精浓度较低时,随其浓度增加,与戊二醛反应的β-环糊精增多;此时,由于戊二醛过量,故其仍有未反应的一端能与棉织物交联。因此,织物增重率和表观固载量均随β-环糊精浓度的增加而增大。而当β-环糊精的浓度超过70g/L且继续增加时,一端已与β-环糊精反应的戊二醛,其另一端也会与β-环糊精继续反应,从而阻碍了戊二醛与棉织物的反应,故织物增重率和表观固载量急剧下降。

表2 β-环糊精浓度对织物折皱回复角和白度的影响

|

Β-CD浓度(g/L) |

折皱回复角(°) |

白度 |

|

原布 |

11 |

78.94 |

|

40 |

258 |

63.16 |

|

50 |

264 |

64,24 |

|

60 |

237 |

69.94 |

|

70 |

232 |

71.98 |

|

80 |

126 |

71.53 |

由表2可知,随β-环糊精浓度的增加,接枝棉织物的折皱回复角先增后减,其原因可能是:当β-环糊精浓度较低时,会发生多对一的交联反应即多个戊二醛分子与一个β-环糊精反应,从而形成一种网状结构,这种网状结构会沉积在纤维的无定形区,通过物理-机械作用,减弱纤维素纤维中大分子或基本结构单元间的相对滑移,即靠机械摩擦作用或氢键改变纤维的流变性能;同时,这种网状结构中含有大量可与两个或两个以上纤维素大分子长链中的羟基发生交联的基团,通过交联把纤维中相邻的分子链连接起来,从而限制了两个分子链之间的相对滑移,故提高织物的抗皱性和弹性:且β-环糊精浓度低时,对戊二醛与纤维素纤维的交联影响较小,因此不仅不会削弱戊二醛的抗皱效果,还有一定的提高。当β-环糊精的浓度继续增加时,戊二醛与β-环糊精和纤维素纤维可能发生一对一的交联,同时β-环糊精分子可以镶嵌在纤维的无定形区内,阻止纤维素纤维中大分子链段或基本结构单元之间的相对滑移,因此具有抗皱作用。但这种仅靠物理交联的抗皱效果要低于化学交联的抗皱效果,而且随β-环糊精浓度的进一步提高,β-环糊精则会影响戊二醛与纤维素纤维间的交联反应,因此,折皱回复角下降。

随β-环糊精浓度的增加,接枝棉织物的白度也随之提高,浓度为70g/L时达到最大值,原因可能是:β-环糊精羟基能与棉纤维上的羟基形成氢键,从而使棉纤维性质更稳定,焙烘时,起到保护纤维的作用,有色基团不容易生成,织物不容易泛黄,故β-环糊精的加入能提高织物白度。

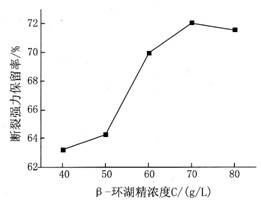

|

图5β-环糊精浓度对织物断裂强力保留率的影响 |

由图5可知,接枝棉织物的断裂强力保留率随β-环糊精浓度的增大而有所增加,并趋于平衡,原因可能是:β-环糊精与戊二醛的一端先发生交联反应,从而减少了戊二醛两端同时与纤维发生交联的可能,且形成的网状结构能起到分散外力的作用,故断裂强力保留率有所提高。

2.3焙烘温度的影响

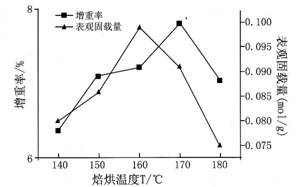

在戊二醛100g/L、β-环糊精60g/L、六水氯化镁20g/L、焙烘时间4min和不同焙烘温度的条件下,

|

|

|

图6焙烘温度对织物增重率和表观固载量的影响 |

由图6可知,随焙烘温度的升高,增重率和表观固载量均先增加后下降,其原因可能是:温度越高,交联反应越充分,接枝到棉织物上的β-环糊精和戊二醛的量也越多;但当温度过高时,则可能导致β-环糊精在酸性条件下发生水解,故两者均急剧下降。

随焙烘温度的升高,织物的白度逐渐下降。原因可能是:高温导致β-环糊精水解,起不到保护纤维的作用。综合以上各指标,焙烘温度为160℃时,整理效果较好。

表3焙烘温度对织物折皱回复角和白度的影晌

|

焙烘温度/℃ |

折皱回复角/° |

白度 |

|

原布 |

111 |

78.98 |

|

140 |

212 |

72,68 |

|

150 |

220 |

71.48 |

|

160 |

230 |

70.35 |

|

170 |

237 |

69.94 |

|

180 |

253 |

56.73 |

由表3可知,随着焙烘温度的升高,接枝织物的折皱回复角增大,温度越高,与纤维发生交联的戊二醛越多,交联越充分,织物的折皱恢复性也相应提高。

随焙烘温度的升高,织物的白度逐渐下降。原因可能是:高温导致β-环糊精水解,起不到保护纤维的作用。综合以上各指标,焙烘温度为160℃时,整理效果较好。

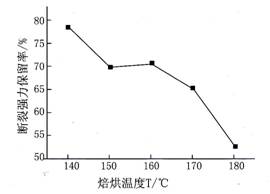

|

|

|

图7焙烘温度对织物断裂强力保留率的影响 |

由图7可知,随焙烘温度的升高,断裂强力保留率减小。原因可能是:温度越高,交联反应越充分,纤维间的交联增多,在纤维素大分子之间或基本结构单元间引入了大量的共价交联,降低了纤维随外力发生形变的能力,导致织物的断裂强力保留率下降严重。

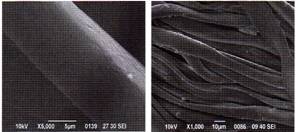

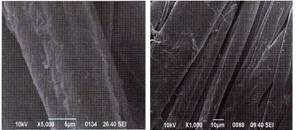

2.4 纤维表面形态

图5为未处理的棉纤维与经戊二醛/β一环糊精处理后棉纤维的电子显微镜照片。

未处理的棉纤维表面相对光滑,纤维束中纤维与纤维之间的纹理清晰。而经戊二醛/β-环糊精处理后的棉纤维,似有一层薄膜覆盖在纤维上,从而其表面结构变得粗糙,纤维之间的缝隙也不明显,故接枝后的棉纤维其表面结构发生了变化。

|

|

|

|

la)未处理的棉纤维 |

lb)戊二醛/β-环糊精处理后棉纤维 |

|

图5 纤维表面的形态观察 |

|

3 结论

(1)随交联剂戊二醛浓度的增加,接枝棉织物的增重率、接枝率和折皱回复角均增加,故可赋予棉织物较好的免烫性能,但织物的白度和断裂强力下降,物理机械性能基本满足服用性能。

(2)随β-环糊精浓度的增加,接枝棉织物的增重率、接枝率、白度和断裂强力均增加,织物的折皱回复角先增加后下降。

(3)随焙烘温度的升高,接枝棉织物的增重率、接枝率先增加后减小,折皱回复角增加,织物的白度和断裂强力降低。

(4)综合各项指标,β-环糊精接枝棉织物的优化工艺为:β-环糊精浓度70g/L,戊二醛浓度90g/L,催化剂浓度20g/L,焙烘温度160℃,焙烘时间4min。

4 参考文献

[1] 刘夺奎,顾振亚,张莹β-环糊精接技棉织物的研究[J]济南纺织化纤科技,2006,(4);23-26

[2]张艺于,王璐,C.CAMPAGNE等.基于β-环糊精包合技术的棉织物熏衣草芳香整理[J]纺织学报,2008,29(9);94-97

[3]李淑华,顾晓梅,周林芳,环糊精及其衍生物在织物功能整理方面的应用[J]纺织导报,2007⑵;68-72

[4]H.J.

BUSCHMANN,D,KNITTEL,E.SCHOLLMEYER,New Texti1e App1ications of

Cyc1odextrins[J]Journa1 of Imc1usion Phenomena and Macrocyc1ic

Chemistry,2001;169-172

[5]李晶,赵曙辉,王倩倩,柠檬酸-β-环糊精接枝棉织物的研究[J]印染助剂,2008,25(11);41-44

[6]邓一泉,刘夺奎,汪季娟等,-氯三嗪-β-环糊精接枝棉织物的研究[J]天津工业大学学报,2006(6),25(3);47-50

[7]夏友谊,万军民,β-环糊精接枝纤维素纤维的制备与机理[J]纺织学报,2006,27⑵;25-28

[8]毕颖,刘燕,张平等.蒽酮比色法测定大豆乳清废水中总糖含量[J]大豆通报,2006(3);24-25