印染有机硅柔软剂在轧辊上吸附性能的研究yd13329

李成文 (中国纺织科学研究院北京中纺化工股份有限公司

北京100025)

收稿日期:

作者简介:

李成文(1978-)男,吉林省吉林市,中国纺织科学研究院北京中纺化工股份有限公司

原载: 染整技术2011/2;36-39

【摘要】通过在实验室模拟洗涤的方法,测试了洗涤后吸附在轧辊壁上和织物上的有机硅含量,研究分析了不同类型的四种有机硅柔软剂结构与吸附性能的关系。结果表明,分子极性强、分子侧链较短、水溶性较低的有机硅柔软剂在轧辊壁上和织物上的吸附量均较高,随着洗涤时间的增加,有机硅分子越来越多地吸附在轧辊壁上;而有侧链且侧链结构比较复杂的有机硅分子,即使增加洗涤时间,其分子也不容易吸附在轧辊壁上。

【关键词】有机硅柔软剂;结构;吸附性能

【中图分类号】TQ324.2 文献标识码:A 文章编号:1005-9350(2011)02-OO36-04

目前纺织及印染工业中用量最大、性能最好的通用型柔软剂是氨基改性有机硅,它的乳液被广泛使用在棉、麻、毛、丝和化纤织物的柔软整理。经过其整理的织物具有柔软、滑糯、丰满、回弹性好,耐洗、穿着舒适等优点,但在实际使用中也存在一定的不足。通常使用氨基有机硅柔软剂进行整理时,由于有机硅柔软剂分子吸附到纤维上,减小了纤维间摩擦力,达到了增加织物柔软性的目的,但是这种吸附并不能使柔软剂中所有的有机硅分子完全吸附在被整理织物上。因此,氨基有机硅柔软剂在整理过程中除了在纤维表面部分吸附外,也会在整理机械上发生吸附和沉积。这不仅降低了柔软剂的利用率,影响整理效果,还会引起一些问题。例如,吸附和沉积的有机硅在轧辊或器壁表面形成硅垢,发生粘辊现象,会造成对织物的沾污;衣物洗涤和烘干设备的器壁吸附有机硅后,变得过于光滑而难以带动衣物运行,降低洗涤或烘干效率;染整废水中残留有机硅,对污水处理装置中过滤膜的吸附和沉积会严重影响污水处理效果[1-3]。

大部分印染厂鉴于氨基有机硅柔软剂在浸轧过程中易发生粘辊现象,造成被整理织物出现硅斑、油斑等难以补救的情况,严重影响工厂的生产质量,因此大多数工厂都只能以牺牲部分柔软手感为代价,在氨基有机硅柔软剂中复配一些非硅类的柔软剂,以期望降低氨基有机硅柔软剂在轧辊上的吸附。

本实验就是针对氨基有机硅柔软剂的这种粘辊现象,从氨基有机硅柔软剂分子结构的角度来分析柔软剂分子在纯棉织物、胶辊壁上等不同基质表面的吸附能力。本实验采用在实验室模拟洗涤的方法,运用硅钼蓝分光光度法,研究了不同结构的氨基有机硅柔软剂在纯棉织物、胶辊壁上的吸附性能。同时结合目前工厂氨基有机硅柔软剂的使用经验,在离子相容性很好的前提下,得出氨基有机硅柔软剂引起粘辊现象的可能原因,为工厂使用氨基有机硅柔软剂提供理论指导[4-6]。

表1 四种有机硅柔软剂结构

|

有机硅柔软剂名称 |

样品来源 |

样品结构 |

|

DC/949 |

美国道康宁 |

氨基改性 |

|

SLM |

德国瓦克 |

聚醚氨基改性 |

|

TAS |

美国迈图 |

氨基改性 |

|

SL/1688 |

北京中纺化工 |

氨基改性 |

分子结构式

|

|

|

|

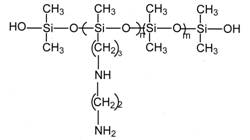

DC-949硅油 |

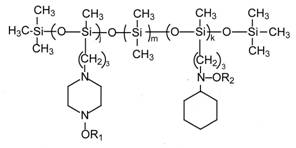

SL-1688硅油 |

1 实验部分

1.1主要原料及仪器

盐酸、硅酸钠,均为分析纯,北京化学试剂公司;钼酸铵、正己烷、抗坏血酸、柠檬酸均为分析纯,北京世纪红星化工厂;超纯水,自制;有机硅柔软剂样品(见表1)。

裁剪下来的轧辊壁

Lambda900紫外可见分光光度计;HB12P水洗牢度测试机:WS-SD型白度计,上海鹏顺科学仪器有限公司;KQ-250DB型数控超声波清洗器;SX2型箱式电炉,即马弗炉;BS2202电子天平(Max2200,d=

1.2 实验方法

选取在生产中常用的四种有机硅柔软剂(见表1)做模拟洗涤实验。

根据表2的模拟洗涤条件将配制好的洗涤剂、纯棉织物和裁剪好的轧辊壁放入水洗牢度测试机的钢杯里进行模拟洗涤。

表2模拟洗涤条件相关参数

|

参数 |

设定值 |

|

洗涤温度/℃ |

60 |

|

洗涤时间/min |

45 |

|

洗涤剂用量/g/L |

1.25 |

|

有机硅柔软剂用量% |

6 |

|

浴比 |

1:10 |

1.3 四种有机硅柔软剂的应用性能

整理工艺为:一浸一轧(浴比1:20,轧佘率70%-75%)→预烘(100℃×3-4min)→焙烘(150

手感: 用手触摸法评定,最佳者的等级规定为5级,未整理织物的等级规定为1级,其它织物相对于这个标准评级;白度:参照GB/T8425-1987在白度计上测定。

2 结果与讨论

2.1 有机硅在纯棉织物上的吸附性能

|

|

|

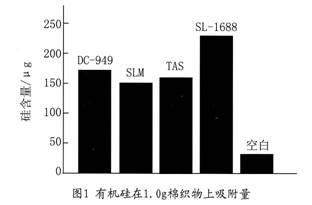

图1有机硅在1.Og棉织物上吸附量 |

用硅钼蓝分光光度法测试四种氨基有机硅柔软剂模拟洗涤后在棉织物上的吸附量,如图1所示。由图1可知,氨基改性、支链结构比较复杂的有机硅柔软剂SL-1688在棉织物上的吸附量最大;其次为氨基改性侧链结构比较简单的DC-949;氨基改性无侧链的有机硅柔软剂TAS和聚醚氨基双改性的SLM吸附量大致相当。结合这四种有机硅柔软剂的结构可知,氨基改性的有机硅柔软剂其结构中的氨基含量越高,极性越强,氨基官能团在硅油中的分布越均匀,乳液粒径越小,越有利于与纤维表面上的羟基吸附,吸附量也越高。聚醚改性的有机硅柔软剂由于分子极性小,又有好的水溶性,整体比氨基改性有机硅的吸附量低。有侧链的而且侧链结构较复杂的有机硅柔软剂SL-1688比侧链简单的DC-949和无侧链的TAS吸附量高,且含有极性基团的量越多,吸附量也就越高。

2.2 有机硅在轧辊上的吸附性能

|

|

|

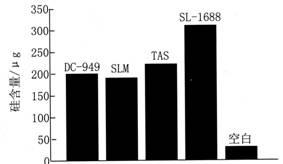

图2有机硅在轧辊壁上吸附量 |

由图2可知,氨基改性、侧链结构复杂的有机硅柔软剂SL-1688在轧辊壁上的吸附量远大于其余几种有机硅柔软剂,和在棉织物上的趋势一致。这是因为有机硅柔软剂SL-1688分子结构中含有两种氨基改性的链段,并且链段结构比较复杂,分子有较强的极性,在极性器壁的表面吸附量就较高。

2.3

四种有机硅柔软剂整理效果与结构的关系

表3 四种有机硅柔软剂在棉织物上的整理效果

|

编号 |

手感 |

白度指数( |

|

空白 |

1 |

74.23 |

|

DC-949 |

4 |

70.48 |

|

SLM |

3.5 |

74.10 |

|

TAS |

4 |

72.73 |

|

SL-1688 |

4.5 |

74.10 |

注:手感最佳者为5,未整理织物手感为1,其它织物相对于这个标准评价

由表3可以看出,经四种有机硅柔软剂整理过的织物白度,柔软剂SL-1688在白度上都要比DC-949和TAS好,与聚醚氨基改性柔软剂SLM较相近,这是因为有机硅柔软剂SL-1688是由高位阻硅烷偶联剂合成的,并且偶联剂氨基上的活泼氢被改性剂消耗掉,使其难以形成氧化发色基团,从而降低有机硅柔软剂泛黄的可能性,织物的白度要好。而聚醚氨基改性柔软剂SLM氨基含量较少,所以氨基氧化的程度较小,难以形成氧化发色基团,从而整理织物白度较好。此外,有机硅柔软剂SL-1688上的氨基在聚硅氧烷侧链上均匀地接枝,使氨基分布比较均匀,并且有高位阻的惰性基团,得到比DC-949和TAS赋予织物更好的柔软效果和滑爽感。

2.4 模拟洗涤次数对有机硅柔软剂在轧辊壁上吸附性能的影响

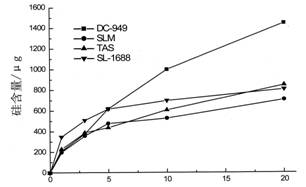

分析四种有机硅柔软剂模拟洗涤1,3,5,10,2O次后,在轧辊壁表面的吸附性能,见图3。

|

|

|

图3四种有机硅柔软剂多次洗涤后在轧辊上的吸附量 |

由图3可知,每种有机硅柔软剂在轧辊壁表面的吸附随着洗涤次数的增加呈不断增加的趋势。其中,洗涤10次后,氨基改性的DC-949吸附量明显高于其它类型的有机硅柔软剂,而SL-1688、TAS和SLM三种有机硅的吸附量相差不大,SL-1688的吸附量比TAS略高,聚醚氨基改性的SLM吸附量最低。洗涤20次以后,DC-949在轧辊壁上的吸附量增加较快,很明显高于其它三种有机硅柔软剂的吸附量,TAS也增加较多,超过了SL-1688的吸附量,聚醚改性的SLM由于具有较好的水溶性仍然是吸附量最少的。

由以上数据分析得知,吸附量不仅与有机硅柔软剂的极性有关,还与分子结构中有无侧链及侧链的结构等因素有关。柔软剂分子极性强,侧链较短,分子线性较好,则易于在壁的表面吸附。柔软剂DC-949是线性结构较好,分子极性也较强,侧链很短,所以经过长时间的洗涤容易吸附在轧辊壁上;柔软剂TAS结构中为氨基改性有机硅分子,其分子具有一定的极性,分子链中不存在侧基,由于没有侧链,分子结构线性非常好,容易在器壁表面按照一定的顺序吸附,吸附量相对较高。柔软剂SL-1688分子结构中含有两种氨基改性的链段,使分子有强的极性,但是侧链较长且较复杂,使得分子线性不好,增大了分子与器壁表面分子间的平均距离,使得范德华力大大减小,因而即使分子极性较强,多次洗涤后在器壁表面的吸附量也不是很大。聚醚氨基的SLM在轧辊壁上的吸附量均比氨基改性的要小,一方面是由于分子极性小,另一方面是聚醚改性后亲水性提高,更加容易溶解于水中,因此,SLM在轧辊壁表面的吸附相应减少。

3 结论

通过对四种有机硅柔软剂在纯棉织物和轧辊壁上的吸附性能的研究,结合有机硅柔软剂的结构分析可知,氨基改性有机硅柔软剂的吸附量比聚醚改性的柔软剂高,且其结构中的氨基含量越高,极性越强,分子线性好,亲水性差,氨基官能团在硅油中的分布越均匀,越有利于与棉纤维表面的羟基、羧基结合,吸附量也越高,同时经过长时间的洗涤,在轧辊上也容易发生大量的吸附,因此,容易产生粘辊现象。而结构相对比较复杂,侧链较多的柔软剂经过长时间的洗涤并不容易吸附在轧辊上,相对普通氨基改性柔软剂来说也就不容易发生粘辊现象。

4 参考文献

[1] 万震,毛志平,新型亲水性有机硅柔软剂的研究进展[J]丝绸,20O3(1);39-41

[2] 张济邦,有机硅柔软剂的现状和发展方向[J]印染,1996, 22(6);34-36

[3] Peter

Habereder.Atti

[J] Rev Prog Co1or,2002(32);125-137

[4] 赵昱,直接钼蓝光度法测定高纯二硫化钼中微量硅[J]中国钼业,20O6,30(4);48-50

[5] 宋兆伟,刘今强,邵敏,硅钼蓝分光光度法测定微量有机硅[J]印染,2008,34(24);38-40

[6] 周殊春,王浩,应用于漂洗型织物柔顺剂的新型有机硅产品[J]日用化学品科学,2007,30(7);28-31