纺织品疏水化技术的进展与分析(二)yd13304

杨栋樑 全国染整新技术应用推广协作网

原载:全国染整新技术应用推广协作网简讯2011/2;1-12

一、疏(拒)水化技术的演变

(一)表面化学改性

按E、G、Shafrin等人(23)的“可湿性的组成定律”,强调表面分子组成对润湿行为的影响指出:“通常有机表面的可润湿性,由固体表面原子或原子团的性质和堆集所决定,而和内部原子分子的性能和排列无关”。这个定律部分是基于Langmuir的“独立的表面作用原理”,此原理指出了表面力的定域性。许多实验证实了在高表面能的固体(如铂)上涂布紧密堆集的全氟月桂酸单分子层后的临界表面力(γc值)为6dyne/cm(24)。这是在空气—固体界面上,由—CF3端基的—CF2—链线型排列的结果,与其基质(铂)无关,这是人们可获得的最低表面张力值了。由此可以说“可湿性的组成定律”指明了纺织品拒水(或疏水)化应遵循的技术路线。Zisman和同事们应用临界表面张力的原理,将低表面能的润湿性和其表面结构的化学组分联系起来。在抛光的铂或玻璃表面上制备单分子的凝结层,获得一些低表面能基团的数据,如表5表示:

表5 低表面能表面的临界表张力(2)

|

表面化学组分 |

γc(dyne/cm |

|

|

含 氟 烃 类 表 面 |

—CF3 |

6 |

|

—CF2H |

15 |

|

|

—CH3和—CF2— |

17 |

|

|

—CF2— |

18 |

|

|

—CH2—CF3 |

20 |

|

|

—CF2—CFH— |

22 |

|

|

—CF2—CH2— |

25 |

|

|

—CFH—CH2 |

28 |

|

|

烃 类 表 面 |

—CH3(结晶) |

22 |

|

—CH3(单层) |

24 |

|

|

—CH2— |

31 |

|

|

—CH2—和—CH— |

33 |

|

|

—CH—(苯环) |

35 |

|

|

氯代烃 表面 |

CclH—CH2— |

39 |

|

Ccl2—CH2— |

40 |

|

|

—Ccl2 |

43 |

|

Zisman 首先认识到临界表面张力完全是一种试验所得结论,属经验性的概念,因而可有不同的表述。例如:不同疏水性聚合物(不含增塑剂)表面的临界表面张力和表面自由能,如表6所示。

表6 不同聚合物的临界表面张力和表面自由能

|

疏水性聚合物 |

Zisman γc |

Qwens(25) γs |

Wu(26) (γc,φ)max |

|

聚四氟乙烯 |

18 |

19.1 |

22.6 |

|

聚三氟乙烯 |

22 |

23.9 |

29.5 |

|

聚二氟乙烯 |

25 |

30.3 |

36.5 |

|

聚氟乙烯 |

28 |

36.7 |

37.5 |

|

聚乙烯 |

31 |

33.1 |

35.9 |

|

聚氯氟乙烯 |

31 |

29.5 |

32.1 |

|

聚苯乙烯 |

33 |

42.0 |

43 |

|

聚乙烯醇 |

37 |

|

|

|

聚氯乙烯 |

39 |

41.5 |

43.8 |

|

聚甲基丙烯酸甲酯 |

39 |

40.2 |

42.5 |

|

聚二氯乙烯 |

40 |

45.0 |

45.2 |

|

聚对苯二甲酸乙二酯 |

43 |

41.3 |

|

|

聚已二酸已二酯 |

46 |

47.0 |

43.8 |

Fox和Zisman(27)已注意到γc随液体类型而变化,不能用于固体表面张力(γSO)的度量;同时,测定固体表面的润湿性也有一定局限性,必须测定一组同系列的液体在该表面上的接触角。此外,CosΘ对γLV作图成曲线关系,虽然其曲线有直线部分,但即使是同系列液体,仍然是曲线关系。如果没有接触角很低的液体时,易产生较大的误差,而且必须采用外推法。尽管如此,临界表面张力数据在开发拒水和拒油整理中仍具有极大的实用价值。理由是:Zisman和同事们所研究的体系与拒水和拒油整理之间的实际情况,何其相似乃尔。

(二)临界表面张力和表面自由能

从理论上讲,临界表面张力的概念具有局限性和一定的缺陷,仍需测定固体表面的表面(自由)能,由于固体表面的表面能很难测定,通常试图从固体和液体间的相互吸引力来估计其固体的表面自由能。

L、A Ginifalco等人(28)认为:液体A和B的界面能可以(8)式表示:

γAB=γA +γB—2φ(γA γB)0.5 (8)

(8)式中:

γA 和γB为组分A和B的表面自由能;

φ为相互作用参数。

φ值大小取决于两相之间相互作用,当不相混的两相之间相互作用,仅取决于色散力,则φ接近1。

对一定体系φ是常数,其值可由各液体的克分子体积求出:如下式9所示:

φ=4V11/3V21/3/CV11/3+V21/3 (9)

对许多液体一水的体系,此式的结果相当满意。令人感兴趣的是:凡不能与水形成氢键的液体,φ都在0.51~0.78之间;而φ在1.00~1.15之间的所有液体和φ大于0.84的大多数液体则都是与水形成氢键的。

将(8)式和杨氏方程(2)式相结合,可得到固体表面自由能(γSO)和接触角Θ之间关系如(10)式所示

CosΘ=2φ(γSO/γLV)0.5-1 (10)

他们以CosΘ对(1/γLV)0.5作图得一条较好的直接,并且从中预测四氟乙烯表面自由能大约为28ergs/cm2。

从临界表面张力的概念论,当Θ=0,则γLV=γc;从(10)式中,当Θ=0,CosΘ=1.0时,可得式(11)如下

γso=γc/φ2 (11)

因此,如φ=1.0,则γc=γso

S、Wu(26)提出以γc,φ取代式(11)中的γso,并指出γc和φ有关,γc、φ对γLV的曲线的最大值可表示γso,应用此法求得的各种固体的表面张力如表6所示。

Fowkes(3)(29)认为:液体或固体的表面张力或界面张力,是其表面分子间相互作用力之和,因此,极性溶剂如水的表面张力是其色散力(γLd)和氢键((γLh)之和。即(12)式所示:

γLV=γLd+γLh (12)

他并认为,对于界面张力只有相类似的力起作用,还提出几何平均规则。如果整个界面间只有色散力作用,则

γSL=γSV+γLV-2(γSd γLVd)0.5 (13)

以式(13)与扬氏方程式(2)相结合,则可得如下关系式,如(14)所示:

1+CosΘ=2(γSVd γLVh)0.5/γLV (14)

当界面间存在色散力和氢键两种力时,则为:

γSL=γSV+γLV-2(γSd γLd)0.5-2(γSh γLh)0.5 (15)

D、K Owens(25)等人将式(15)以通用的表达式如(16)式所示

![]() (16)

(16)

通过测定两种不同的液体对同一种固体表面的接触角(Θ),可由解联立方程组而求出γSd和γSh,从而可估计各种力对表面自由能的作用,这些作用分力的总和即为固体的总表面自由能。总表面自由能可由此计算出来,应用这一方法,Owens等人发现在γc和γs之间的一致性和一般比较好。

(三)疏(拒)水加工技术

纺织品拒水(或疏水)加工技术的进步,可以所用的化学品不同来表征,简述于后。

1、反应性脂肪族化合物

用化学表面改性使纺织品获得耐久的拒(疏)水效果,上世纪30年代,首先是应用一端有反应性基团的长碳链化合物为改性剂(即拒水整理剂)的。其间曾研究开发过不少这类化合物,但曾进入工业化应用的主要品种,如表7(30)所示。这是基于当时纺织品主要是以棉为主的天然纤维有关。

表7 反应性脂肪族拒水剂的主要品种

|

类别 |

化学结构 |

商品名 |

|

吡啶季铵类 |

|

Velan PF |

|

羟甲基类 |

C17H35CONHCH2OH |

Velan NW |

|

氮丙啶类 |

|

Persistal Vs |

|

络合类 |

|

Quilon |

|

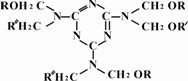

三嗪类 |

(十石蜡) R=CH3或 C2H5 R’=C18H37 R”=-NHCOC18H37 或-O-CH(CH2-O-C18H37)2 |

Phobotex FT FTS FTG等 |

以上拒水整理剂均能与棉纤维的羟基发生共价键结合反应,例如:以VelanPF为例,其反应如(17)式所示:

|

|

(17) |

在整理过程中,不可避地会有副反应,生成亚甲基二硬脂酸酰胺[(C17H35CONH)2CH2]附着在纤维上,会稍稍影响其耐久性的。

关于长碳链类拒水整理剂中,烷烃基需多少长度呢?I、W、Wark等人研究烷基磺(原)酸钾(RO·CS·SK)中烷基长度与水的接触角关系。试验结果表明:甲基的接触角为500,正丙基为740,正辛基为870,正十六烷基为960,以致一般商品为了获得更好的疏水性,其中碳长为C17~C18左右。

经上述各种化合物整理的棉织物能达到类似硬脂酸表面的拒水效果,其具体应用工艺已有许多报导,这里从略了。可是,整理产品的初始拒水性并不是选择拒水整理剂的唯一标准,耐干洗和耐湿洗性能,耐磨擦性,耐沾污性,应用的方便性以及成本都是重要因素。此外,近年来的生态环保要求,几乎具有一票否决权。以致至今尚在市场上占一席之地的品种,恐只有脂肪族三嗪类拒水整理剂。

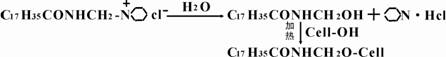

国内三嗪类防水剂有二种商品,分别由六乙氧甲基三聚氰胺与硬脂酸(或再加入十八醇)和三乙醇胺以不同分子比进行改性的,两种组分与石蜡以不同比例混合而成。以防水剂AEG为例:其组分I:组分II:工业石蜡重量比为2:5:3拼混而成(37)。其组分I,II分别的合成,如式(18)(19)示意。

|

|

国外三嗪类防水剂已成为系列商品,如PhobotexFT,FTS,FTG适应各种不同风格的产品需要。

2、有机硅化合物

有机硅工业化生产约始于1943年,至50年代中期,聚硅氧烷以有机硅类拒水剂名义进入纺织工业,最初用于涤棉混纺和醋纤织物作雨衣,

(1)聚二甲基硅氧烷

以聚二甲基硅氧烷(PDMS,![]() ,简称二甲基硅油)与易水解的锆或钛化合物(如醋酸锆,氧氯化锆等)配合应用。首先由水解生成的金属氧化物在纤维上形成膜,再由锆或钛原子与硅氧烷中氧原子结合,室温处理就能获拒水效果,但经高温焙烘效果更佳。

,简称二甲基硅油)与易水解的锆或钛化合物(如醋酸锆,氧氯化锆等)配合应用。首先由水解生成的金属氧化物在纤维上形成膜,再由锆或钛原子与硅氧烷中氧原子结合,室温处理就能获拒水效果,但经高温焙烘效果更佳。

(2)聚甲基含氢硅氧烷(或反应性聚硅氧烷)

反应性聚(甲基含氢)硅氧烷(![]() 简称含氢硅油)是有机硅拒水剂的主体,与PDMS或α—ω一二羟基聚二甲基硅氧烷(

简称含氢硅油)是有机硅拒水剂的主体,与PDMS或α—ω一二羟基聚二甲基硅氧烷( ![]() 简称羟基硅油)合理混拼,获得更良好的综合效果,由此成为有机硅类拒水剂的基本组成的基础。

简称羟基硅油)合理混拼,获得更良好的综合效果,由此成为有机硅类拒水剂的基本组成的基础。

聚甲基含氢硅氧烷在有催化剂存在的高温热处理时,会发生水解作用生成硅醇基并释放出氢气,硅醇基与其它硅醇或未水解的 ![]() 基会进一步反应,如(20)(21)(22)式所示:

基会进一步反应,如(20)(21)(22)式所示:

在上述反应中,硅烷(![]() )水解(20式)成硅醇基的反应速度是很快的,并释放出氢气,随后,进一步硅烷与硅醇的反应(21式)再次释放出氢气;和硅醇之间的反应(22式)释放出水份,并形成交联网络的反应速度就较缓慢了。有人在PMS和锡体系的拒水整理过程中,测定发现:织物浸轧后,在烘干过程中硅烷的水解损失很快,在焙烘时硅烷的损失量很少。然而,在焙烘中必需保证获得充分的拒水性能,也就是要使硅醇基在焙烘中完成缩合形成树脂薄膜。这就是业内有关人员众所周知的,织物经有机硅拒水整理后,必须在大气中堆放一定时间,具原因就是硅醇的缩合反应速度较慢的关系。

)水解(20式)成硅醇基的反应速度是很快的,并释放出氢气,随后,进一步硅烷与硅醇的反应(21式)再次释放出氢气;和硅醇之间的反应(22式)释放出水份,并形成交联网络的反应速度就较缓慢了。有人在PMS和锡体系的拒水整理过程中,测定发现:织物浸轧后,在烘干过程中硅烷的水解损失很快,在焙烘时硅烷的损失量很少。然而,在焙烘中必需保证获得充分的拒水性能,也就是要使硅醇基在焙烘中完成缩合形成树脂薄膜。这就是业内有关人员众所周知的,织物经有机硅拒水整理后,必须在大气中堆放一定时间,具原因就是硅醇的缩合反应速度较慢的关系。

通过上述水解和缩合反应,由线型聚硅氧烷变成交联网络结构,在纤维表面包裹一层高度交联的聚硅氧烷薄膜,由此获得良好的拒水的耐久性。有机硅拒水剂特别适用于合成纤维和羊毛类纺织品,为其推广应用站稳了脚跟。

单独用PMS在纤维表面上会形成很脆的树脂膜,并使织物的手感恶化,克服这个缺点通常拼混一些,柔顺性聚硅氧烷(一种活泼性较差聚硅氧烷)作为柔软剂或增塑剂以重建原来的手感,这类典型的聚合物就是PDMS,它可能含一些硅醇基或不含硅醇的。当然会在活性聚合物的![]() 和柔软剂的

和柔软剂的![]() 之间(如21式所示)发生反应。这种反应无疑使增塑剂聚合物参与活性聚合物的交联网络,形成种更紧密的结构,因而会比完全不活泼和不含硅醇基的聚合物作柔软剂具有更良好拒水效果。

之间(如21式所示)发生反应。这种反应无疑使增塑剂聚合物参与活性聚合物的交联网络,形成种更紧密的结构,因而会比完全不活泼和不含硅醇基的聚合物作柔软剂具有更良好拒水效果。

按道康宁公司专利介绍(32)PMS/PDMS的混合比例为40/60~60/40之间,并有乳液型和溶剂型二种商品,目前市场上主要是乳液型商品。而市场上的有机硅类拒水剂有两类:一类为不活泼聚硅氧烷/钛或锆化合物,另一类为活性聚硅氧烷/锡或锌化合物。它们都能获得良好整理效果。

(3)催化剂

有机金属化合物能使有机硅类防水剂在较低的焙烘温度下完成缩合反应,最常用的锡和锌类化合物,可以单独或拼混应用,一般说,有机锡比有机锌有较强的凝胶化作用。

根据Watt(33)的研究:有机金属化合物与聚甲基含氢硅氧烷的反应,在焙烘时,首先是PMS的碱催化水解,由 ![]() 生成

生成 ![]() (如20式),并释放出氢气,继而与硅醇缩合(如21式所示)成树脂状。在PMS/锡处理的体系中纤维表面上能形成交联的薄膜,这是非常明确的结论(34)。同样也是明显的事实,经PDMS/锆化合物体系处理的纤维表面上却不存这种薄膜,即使用较活性的硅氧烷如羟基聚二甲基硅氧烷(即聚合物中含有一些

(如20式),并释放出氢气,继而与硅醇缩合(如21式所示)成树脂状。在PMS/锡处理的体系中纤维表面上能形成交联的薄膜,这是非常明确的结论(34)。同样也是明显的事实,经PDMS/锆化合物体系处理的纤维表面上却不存这种薄膜,即使用较活性的硅氧烷如羟基聚二甲基硅氧烷(即聚合物中含有一些![]() 基),或PMS,在有锆化合物存在时,都不产生凝胶的。无疑有机锡和锌类的催化作用,其机理与锆化合物是完全不同的。这是个问题不论锆和钛化合物是否作为催化剂,都需要另作说明为好。

基),或PMS,在有锆化合物存在时,都不产生凝胶的。无疑有机锡和锌类的催化作用,其机理与锆化合物是完全不同的。这是个问题不论锆和钛化合物是否作为催化剂,都需要另作说明为好。

有机硅类拒水整理时,催化剂已经过较详细的研究,不同的聚硅氧烷要应用不同的催化剂。例如:反应性高的聚硅氧烷,这时使用的正辛基锡(催化剂)可认为是氧化剂,从而形成—Si-O-Si-链段,在纤维表面生成粗糙而乏弹性的疏水薄膜。但,氧化作用是不能表达有机金属化合物的作用,因为双氧水却不是有效的催化剂就是证佐。实验也表明:经硅氧烷处理过的醋纤,在丙酮中醋纤全部溶解后,会留下一个圆筒状的不溶的薄膜。

锆对非活性聚硅烷和反应性(或活性)聚硅氧烷都是有效的催化剂,但其机理是不同的。按Watt(35)的意见在反应性聚硅氧烷体系中,可能在加热时形成凝胶,这与Fortess的观点是一致的,而拒水作用的产生,是有机金属催化剂导致包裹纤维表面的不溶性膜的形成的。以氧氯化锆为催化剂的聚硅氧烷整理,经焙烘可获得相似的拒水效果,但聚硅氧烷并未形成凝胶,Watt认为:这时氧氯化锆的作用,一是锆本身具有一定拒水性,其次,是促使纤维能吸附更多的聚硅氧烷。

(4)施加量

基于以上情况,要获得高品质的拒水效果,只需要施加1~2%聚硅氧烷(OWF)就可以实现的。如按凝胶机理,在纤维表面生成薄膜则需较高的施加量,才能获得较好的起始拒水性,耐洗性和耐干洗性能。此外,一旦薄膜破裂(如纺织品在翻复洗涤中纤维的膨胀),拒水性会受损,而纤维上的含硅量降低则甚小。

综上所述有机硅类拒水整理与纤维之间可能产生的反应有:

①纤维表面的羟基与硅氧烷的氧发生氢键;

②硅氧烷中 ![]() 基与纤维中OH基发生化学反应;

基与纤维中OH基发生化学反应;

③硅氧烷中羟基与纤维表面羟基缩合;

④硅氧烷的氧吸附在纤维表面上。

(5)拒水性的由来(36)

有机硅类拒水剂主链是-Si-O-链,由于-Si-O-键的强偶极性(Si+-O-),使Si-O-Si与O-Si-O的键角分别为1100和1300,致使两个甲基垂直于Si-O之间,有较大空间,可以自由地绕Si-O键作3600的旋转。旋转的甲基象一把撑开的伞样,将Si-O键几乎完全被甲基所裹住了,这就是拒水性的由来。同时,旋转中甲基的氢原子比不旋转的甲基占据较大空间,从而产生更低表面能,以及增加了相邻分子间的距离。因分子间的相互吸引力与分子间距离的六次方成反比,所以硅氧烷分子间的相互作用力要比碳氢化合物弱得多。硅氧烷基还能在低温时也能较为伸展,其柔顺性也较好,这就是聚硅氧烷在纺织品柔软剂领域中也能大展鸿图的理由。经热力学测定表明:整个聚硅氧烷链呈螺旋状或卷绕结构,这是Si+-O-的偶极力和分子间各种作用力相互包容的结果。如提高温度,包裹层会逐渐曝露出偶极键。据热力学测定,在室温时,每一卷绕约有六个聚合单元组成。

3、有机氟化合物

在上世纪50年,继有机硅类拒水剂进入纺织品化学加工领域之后,不久,美国

(1)市场

我国染整行业,早在60年代初,就开始关注有机氟化合物的应用和这类商品研制。作者于70年代曾参与大庆油田井下作业防油防水透气劳保服的研发工作,或许无意中为有机氟类助剂在我国的推广应用也出了一份微薄的推动力。80年代开始,国内的拒水整理领域中有机氟类拒水整理剂的应用快速增长,大有取代有机硅类拒水整理剂的趋势。随着最近30年纺织工业的飞跃发展。这类含氟功能整理剂销售量也剧速增长。据作者估计(37)(38);2006年我国年耗用量已达1.1万吨以上,其中95%以上是进口货。主要商品牌号为Unidyne、Asahiguard、Oleophobol 、Nuva、Scotchgard、Bagard和Ruco-guard等。此外,尚有些商品:如Foraperle和Sumifluoil等,在国内也一度销售过。也有些外资企业在华设厂,在国内直接生产销售的。而一些所谓国内生产的含氟功能整理剂,多数也仅仅是利用国外商品进行复制(或拼混)的产品而已。这种情况,近年来上海太普和远东,湖北恒新等企业的业绩给人们看到一线曙光,愿他们加快步伐,迅速成长,尽早拿到市场准入证和打破进口货一统天下的格局。

(2)氟碳与碳氢结构的比较

由表5可知:由CF3一组成的表面其临界表面张力为6dyne/cm,而由CF2H一组成的临界表面张力为15dyne/cm,即提高了一倍以上;若由CH3一组成的表面,则临界表面张力了升至24dyne/cm,即可提高4倍。另外,![]() 的临界表面张力约小了一半,但仍比CF3-组成的大(约为3倍左右)。有文献指出:表面能减小顺序为:-CH2->-CH3>-CF2>-CF3,表明CF3-占有较大空间,结果使其单位面积的作用力较小,以致具有更低的表面能(39)。

的临界表面张力约小了一半,但仍比CF3-组成的大(约为3倍左右)。有文献指出:表面能减小顺序为:-CH2->-CH3>-CF2>-CF3,表明CF3-占有较大空间,结果使其单位面积的作用力较小,以致具有更低的表面能(39)。

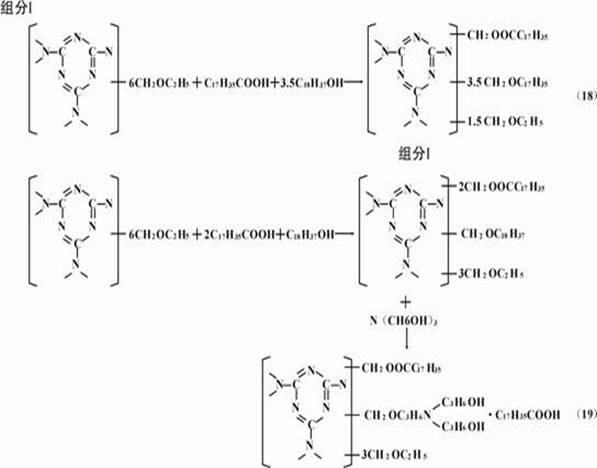

若从分子和原子排列角度分析,显然氟原子的屏蔽效应是起决定作用,氟烷烃中的碳链与烷烃中的碳链都是呈锯齿状的,如图6所示。

|

|

|

图6 聚乙烯结构 |

当氟取代氢后,相邻两个氟原子间存在相当大的压力,必须使它们有最大距离,以尽可能抵消压力的影响。在C-C键长固定后,要改变C-C-C的键角,从热力学角上说来是不可能的。以致只有使处于一边的相邻两个氟原子相互错开,使氟原子绕C-C键作螺旋形排列。作为CF3-基比-CF2-CF2-多一个C-F键,故与碳连接的三个氟原子之间压力更大,使氟原子在空间排列较-CF2-CF2-结构更为紧密,导致表面张力降低更多些。

(3)防污和易去污

由前文可知,纺织品防污性能,不论是水性污还是油性污的沾污(指不加外力的情况下),都是通过降低纺织品的临界表面张力,使之低于水性污和油性污的临界表面张力来实现的。可是,经防污整理的纺织品一旦被沾污后,要清除污染物甚至比未整理的纺织品要困难得多;此外,纺织品的未污染部分,还会吸附洗涤液中的悬浮污染物的倾向。产生上述现象的原因,是纺织品在大气中与洗液中环境不同,其临界表面张力发生变化所致(40),如表8所示:

表8 不同整理棉布的临界表面张力(dyne/cm)

|

|

在大气中γc |

地水中γc |

|

未整理棉布 |

>72 |

<2.8 |

|

有机硅整理棉布(ET-4-0011) |

38~45 |

>50 |

|

有机氟整理棉布(Scotchgard FC-208) |

24~25 |

9~15 |

|

聚丙烯酸制剂整理棉布(Rhoptex HA-8) |

>72 |

<2.8 |

由表8可知,在大气中有机氟整理棉布的临界表面张力远低于未整理的原样,可是在水中,未整理棉布的临界表面张力为2.8dyne/cm,仅为有机氟整理棉布的三分之一到五分之一水平,以致其洗净较为困难了。

人们向往的纺织品,在大气中服用时不易被沾污;一旦沾污后,其净洗也较方便的产品。要实现这个要求,H.Smith等人(41)提出含氟易去污整理剂的化学结构思路为:①纤维表面被薄膜包裹,降低表面不平;②降低纤维表面能抑制油性污的自由铺展;③提高纤维表面的亲水性。

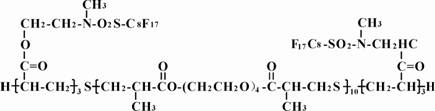

从表面上看,降低纤维的表面能与提高纤维表面的亲水性是相互矛盾的,因纤维的亲水性是高表面能为前提的。P.O.Sherman(42)等人设计了含氟链段与聚氧乙烯或聚醚链段的嵌段共聚物,以期实现上述两种完全对立的效应,其代表性嵌段共聚物结构如(23)式所示:

|

|

(23) |

(H-F-H嵌段共聚物)

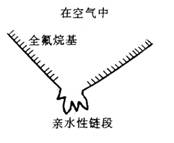

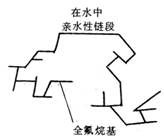

他们并提出触发器机理,以解释H-F-H嵌段共聚物整理织物的既拒油(污)又有易去污的两种功能。指出:在大气环境中,氟烷烃基在纺织品表面定向密集排列,从而实现低表面能的拒水拒油(污)功能;在水中,亲水的聚继链段会在纺织品表面定向排列,使织物表面亲水化,产生易去污和防止湿再沾污。其变化如图7示意

|

|

|

|

图7 拒油与亲水机理示意图 |

|

有人对触发器机理提出不同看法(43)。后来,Latto(44)分析了单独用聚醚酯,聚丙烯酸型和“双重作用”的含氟段共聚物在涤棉混纺织物上,其易去污不理想的原因;他建议以含氟共聚物与聚继型或聚丙烯酸型易去污剂中任选一种拼用能获得较好的效果。详见有关文献介绍(40)。

(4)C8的生态安全问题

含氟化合物大规模应用引起社会性的指责,是上世纪由于氟利昂导致臭氧层出现空洞,从而直接使人类皮肤癌的发病率上升而受到极大的关注。进入二十一世纪,人们注意到美国杜邦公司生产的不沾锅中含毒素,应用可能致癌的全氟辛酸铵(PFOA.G

据称:美国

PFOS对肝脏、神经、心血管、生殖、免疫和遗传有致癌毒性,被认为是一种对多种器管毒性的环境污染物。

PFOS不仅持久性强,也是最难分解的有机污染物,它在任何环境条件测试中,都没有出现水解,光介或生物降解。目前唯一已知的是高温焚化。

研究表明:在高等动物体内PFOS的累积水平高于有机氯农药和二恶英等持久有机污染物数百至数千倍,是一种新的持久性环境污染物。动物实验证明:动物体内PFOS2mg/kg可导致死亡。

PFOS具有远程迁移能力,其污染范围十分宽广。全世界被调查的范围的地下水、地表水和海水,甚至北极地区野生动物和人体内部,无一例外地存在PFOS的污染踪迹。但其迁移制机尚不明,我国长江和黄浦江水检测结果,黄浦江水中PFOA为1594mg/L,PFOS为26.46mg/L远高于长江水。上海地表水污染严重,高于部分国外城市的地表水(45、46)。

(5)C4/C6谁能担当

PFOS将于2015年被清除出局,目前能达限量要求的C8商品尚混迹于市,日后谁来担当?看来竞争者已开始纷纷登场亮相。

美国

2005年以后,欧洲和日本一些企业也纷纷以C6取代C8,推出不含PFOS和PFOA(检测限在20ng/g以下)的新商品(48):如Nuva N 2114Lig(超耐久含氟拒水拒油剂)、Nuva N 4118Lig(含氟 易去污剂)。Asahiguard AG-E系列,AG-E061(拒水拒油剂)、AG-E081(耐久拒水拒油剂)、AG-E092(柔软拒水拒油剂)、AG-E100(易去污剂)、AG-E800(拒水拒油剂可低温焙烘)、AG-E500D(高耐久防水)。Unidyne Multi系列,TG-5521/TG-5601含氟硅拒水拒油剂等。一般认为:C6商品的拒油性能比C4稍好些。

四、疏水(液)水平与产品标准

近代纺织品的疏水(液)化技术是通过织物(纤维)表面化学改性(或整理)来实施的。当然,纺织品的纤维种类,纱线结构、织物组织规格以及织物上是否含有其他化学品残留物,都会对最终产品的性能有一定程度的影响。但其疏水性无疑取决于化学改性剂(或拒水剂)的化学组成及其加工技术条件是否妥当。经上述疏水整理后,织物表面水滴的接触角可达1150~1200,似乎很难有明显的分界线,洗涤后其表面上水滴的接触角仍保持在1000以上,仍属疏水性表面。

按照Zisman的临界表面张力概念,对预测上述三类加工织物对水和油(烷烃)的润湿性高低的尺度的,可能有较好的参考价值。众所周知,水的临界表面张力(γc)为72dyne/cm;一般脂肪烃油类的临界表面张力约为 20~30dyne/cm;而经反应性脂肪族化合物整理织物的γc约30dyne/cm左右,经有机硅类化合物整理织物的γc约为24 dyne/cm,经有机氟化合物整理织物的γc约为15 dyne/cm左右。

上述二种衡量疏水性的方法与纺织产品的商品标准要求之间似乎很难找到定量关系。纺织产品进入市场是按最终用途分为防水、拒水、拒油和易去污等产品,分别按规定试验方法,并达到一定标准要求。今以这类出口的纺织品广泛应用的AATCC标准为例,将其各类疏水(油)纺织品的一般要求,分别介绍于后。

防水整理纺织品,按照AATCC

35标准,达到在

拒水整理纺织品的表面沾湿性能,按AATCC 22标准,洗前达90分,并要求耐水洗和干洗,水洗一般为3次,干洗1~3次,有些品牌商洗涤次数甚至要求15~30次。

拒油和易去污整理纺织品,拒油性按AATCC 118标准洗前达5级,洗后3~4.5级;易去污按AATCC 130标准,洗前达4~4.5级,洗后3~4级,其耐久性要求洗涤次数不一,有的达30次,干洗3次。

2006年,我国出口防水/拒水、拒油和易去污整理纺织品,其主要整理功能指标的抽样调查结果为:在24630次各类织物防水效果检测中,不合格率为3.94%;24370次拒水效果检测中,不合格率为11.33%;8230次拒油效果检测中,不合格率为5.10%;9340次易去污效果检测中,不合格率为4.50%。即按欧美市场上各著名品牌商对产品质量要求,我国生产的拒水、拒油和易去污整理的主要功能性指标平均不合格为6.86%。(未完待续)