微胶囊技术在棉织物阻燃整理中的应用yd11514

花金龙 李文霞 北京服装学院,北京市服装材料研究开发与评价重点实验室 北京100029

来稿日期:2009-04-08

作者简介:花金龙(1983-)男,硕士研究生,主要从事纺织品阻燃剂的研究开发和生态纺织品后整理

原载:染整技术2009/8;5-8

【摘要】以二乙烯三胺和环氧氯丙烷为原料,利用界面聚合的方法,制备了聚磷酸酯阻燃剂微胶囊,借助红外光谱仪、生物显微镜等对微胶囊制备的过程进行分析,确定了最佳制备条件。利用制备的阻燃剂微胶囊与丁烷四羧酸联用,对棉织物进行阻燃整理,对阻燃整理后棉织物进行了热分析(TG)和阻燃性能测试。阻燃性能优异,且织物白度和吸湿性保留率良好。

【关键词】阻燃剂;微胶霞;棉;应用研究

【中图分类号】TSl95.24文献标志码: A文章编号:1005-9350(2009)08-0005-04

微胶囊作为一门新型技术,纺织工业对微胶囊技术反应比较迟缓,直至上世纪90年代才有一些研究和开发乃至商业化,近年来迅速发展[1-6]。进入2l世纪,人们意识到微胶囊在纺织品上的功效,尤其发达国家,如日本、美国以及一些欧洲国家,微胶囊技术迅速发展,引导纺织品功能性、时尚性、先进性技术创新。

现有的众多微胶囊化方法中,界面聚合法[7-9],和原位聚合法[10],是以单体作为原料,利用合成高分子材料做壳材的方法。具有工艺简单、壳材选择面广等优点被广泛应用。

本文以环氧氯丙烷和二乙烯三胺为原料,在自制阻燃剂表面通过界面聚合法生成壳材,包覆在阻燃剂的表面,形成阻燃剂的微胶囊[11]。研究了界面聚合法制备微胶囊时的乳化分散剂用量、反应温度、搅拌速度、壳芯质量比等因素对微胶囊粒径大小和分布的影响规律,确立了最佳的制备条件。利用制备的阻燃剂微胶囊对棉织物进行整理[12],整理后的棉织物阻燃耐洗性获得了较大提高。

l 实验部分

1.1 实验原料及仪器

实验原料:自制阻燃剂、二乙烯三胺、环氧氯丙烷,BTCA,次亚磷酸钠,均为分析纯(市售);预处理纯棉平纹白布。

实验仪器:美国Nicolet Nexus670型FT-IR光谱仪,DF-10lS集热式恒温加热磁力搅拌器,LCK-08织物阻燃性能测定仪,生物显微镜,热重(TG)分析仪,SBDY-2便携式白度仪。

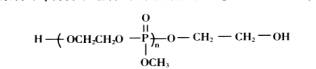

1.2 阻燃剂的制备

以乙二醇和磷酸三甲酯为原料,在催化剂存在的条件下,制备了缩合的磷酸酯阻燃剂,其结构式为:

1.3 阻燃剂微胶囊的制备方法

将一定比例的自制阻燃剂和环氧氯丙烷加入到含有平平加的溶液里,乳化形成O/W型乳液;逐渐升温至一定温度,将含有分散剂NNO的二乙烯三胺溶液逐滴加入乳液中:环氧氯丙烷与二乙烯三胺发生界面聚合,将阻燃剂包覆,形成微胶囊。

1.4 棉织物的阻燃整理

浸轧整理液(二浸二轧,轧余率85%)→预烘(85℃,4 min) →焙烘(170℃,90s)→皂洗。

1.5 测试分析

1.5.1 阻燃剂红外谱图分析

利用美国Nicolet Nexus670型FT-lR光谱仪对合成阻燃剂进行官能团的分析,确认阻燃剂的结构。

1.5.2 阻燃剂微胶囊壳厚与平均粒径的测试

将微胶囊样品进行抽样观察,由生物显微镜观察微胶囊形成的数日。每个试样统计200个数据,每个数据的观测均在同一放大倍数下进行,通过两次聚焦,直接观测得到微胶囊的内径d和外径D,壳厚h按下式计算得到:

微胶囊壳厚(µm)=微胶囊外径-微胶囊内径

采用HPPS高性能纳米粒度分析仪,测试并计算制备微胶囊的平均粒径。计算公式为:

dn=∑(ni×di)/∑ni

其中,dn为平均粒径,ni为具有相同粒径的微胶囊数目,di为单个微胶囊粒径。

1.5.3 阻燃整理后织物阻燃性能的测试

用LCK-08织物阻燃性能测定仪对整理前后棉织物进行阻燃性能测试,按照GB/T 5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》标准。续燃、阴燃时间越短,损毁长度越短,阻燃性能越好。

1.5.4 阻燃织物热分析(TG)

用热重分析仪对阻燃前后织物进行热分析,理论上阻燃整理后各阶段的理想温度均有所降低,且裂解残渣量会增加。

1.5.5 阻燃织物白度测试

采用SBDY-2便携式白度仪对阻燃织物白度进行测试,测试五次取平均值。

2 结果与讨论

2.1 阻燃剂红外谱图分析结果

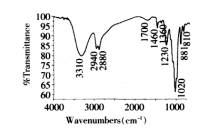

对合成的阻燃剂进行红外光谱测试,其红外谱图如图l所示。

|

|

|

图l 阻燃剂的IR谱图 |

图中3310/cm处的峰为-OH的伸缩振动吸收峰,2940/cm,2880/cm处的峰为-CH3的反对称和对称伸缩振动峰。1460/cm处的峰为-CH2的平面剪式振动峰,1230/cm处的峰为P=O的伸缩振动峰。1020/cm处的峰为P-0-C的伸缩振动蜂。88l/cm~810/cm处的峰为C-H的面外弯曲振动峰,上述各特征峰均与合成的目标产物相符。

2.2 影响微胶囊制备的各因素分析

2.2.1 反应温度

根据原料界面聚合的条件,将反应的温度确定为20~70℃。反应温度对微胶囊性能的影响,如表1。

表1 反应温度对徽胶囊性能的影响

|

反应温度/℃ |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

|

微胶囊壳厚/µm |

O.2 |

0.36 |

0.45 |

0.33 |

0.25 |

0.17 |

注:其它条件分别为搅拌速度1000r/min,m壳材:m芯

材=1.5:1,乳化分散剂用量4%(owf)

由表l可知,在温度低于40℃时壳材高分子运动较弱。不能很好地包覆芯材。微胶囊壳厚较薄,易破裂;随着温度的升高,壳材高分子运动加剧,但在50℃以后微胶囊的壳厚随着温度的升高而减小,说明温度太高不利于壳材在芯材周围的凝聚。40℃时的微胶囊壳厚最大,为最佳反应条件。

2.2.2 搅拌速度

由表2知,阻燃剂微胶囊的粒径随着搅拌速率的增加减小明显,说明在搅拌速度较大的情况下,阻燃剂微胶囊不易聚集成较大粒子:微胶囊的壳厚却先增大后减小,说明在搅拌速率较小时,壳材和芯材的相互分散度较小,从而减少了壳材和芯材接触的概率:搅拌速度过大,不利于壳材在芯材周围形成凝聚相,也易导致囊壳被打破,搅拌速率应选择在900

r/min左右为宜。

表2 搅拌速度对微胶囊性能的影响

|

搅拌速度r/min |

Dn/µm |

微胶囊壳厚µm |

|

500 |

1.73 |

0.08 |

|

700 |

1.52 |

0.11 |

|

800 |

0.96 |

0.19 |

|

900 |

0.71 |

0.32 |

|

1000 |

0.54 |

0.18 |

|

1100 |

0.49 |

0.11 |

注:反应温度40℃,m壳材:m芯材=1.5:1 乳化分散剂用量4%(owf)

2.2.3 壳芯质量比

表3 壳芯质量比对微胶囊性能的影响

|

m芯材:m壳材 |

dn/µm |

微胶囊壳厚/µm |

|

1:1.5 |

0.37 |

0.48 |

|

1:1 |

0.61 |

0.31 |

|

1.5:1 |

1.04 |

0.20 |

|

2:1 |

1.35 |

0.16 |

|

2.5:1 |

1.66 |

0.11 |

注:反应温度40℃,搅拌速率900r/min,乳化分散剂用量4%(owf)

由表3知,提高芯壳材的质量比,阻燃剂微胶囊的粒径明显增加,粒径太大在织物阻燃整理时将会在织物表面涂膜,影响织物的其他性能:但是壳厚却有所下降,易造成微胶囊的破裂,因此芯壳材质量比应选择在1.5:l为宜。

2.2.4 乳化分散剂的用量

阻燃剂微胶囊的粒径和分布受乳液稳定性的影响,乳化分散剂的用量较少时,它不能包住所有的液滴,液滴间易发生合并;随着乳化分散剂用量的增加,液滴间合并的机会变小,但是当乳化分散剂过量时,多余的部分起不到作用,会造成浪费。由表4知,当乳化分散剂用量大于4%,微胶囊的粒径基本维持不变,因此,乳化分散剂的用量为4%。

表4 乳化分散剂用量对微胶囊性能的影响

|

乳化分散剂用量/% |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

粒径d/µm |

0.83 |

0.61 |

0.53 |

0.51 |

0.54 |

0.51 |

注:反应温度40℃,m壳材:m芯材=15:1,搅拌速率900 r/min

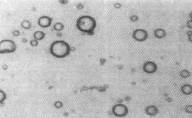

综上各种因素,阻燃剂微胶囊制备的最佳工艺为:反应温度为40℃,搅拌速率为900 r/min,芯壳材质量比为1.5:1,乳化分散剂的用量为4%,在最佳工艺条件下,制备阻燃剂微胶囊,其生物显微镜下的外观形态见图2。

|

|

|

图2微胶囊外观形态图(16×100) |

由图2所示,制备的阻燃剂微胶囊数目比较多,分布均匀。利用该微胶囊阻燃剂进行整理时,微胶囊颗粒易向纤维内部渗透,可有效提高织物的阻燃效果。

2.3 最佳整理工艺的确定

将合成的阻燃剂微胶囊用于棉织物的阻燃整理,主要考查微胶囊的用量、交联剂的用量、焙烘温度和焙烘时间四个因素的影响。通过单因素实验选取止交试验的水平因子,进行正交试验。根据织物损毁长度来确定整理的最佳工艺。

表5 整理工艺正交试验表

|

试验编号 |

微胶囊用量(g/L) |

交联剂用量(g/L) |

焙烘温度 ℃ |

焙烘时间s |

损毁长度mm |

|

F 1 |

200 |

20 |

160 |

60 |

165 |

|

F 2 |

200 |

30 |

170 |

90 |

138 |

|

F 3 |

200 |

50 |

180 |

120 |

191 |

|

F 4 |

220 |

20 |

170 |

120 |

94 |

|

F 5 |

220 |

30 |

180 |

60 |

136 |

|

F 6 |

220 |

50 |

160 |

90 |

146 |

|

F 7 |

240 |

20 |

180 |

90 |

117 |

|

F 8 |

240 |

30 |

160 |

120 |

146 |

|

F 9 |

240 |

50 |

170 |

60 |

153 |

|

均值1 |

164.667 |

125.333 |

152.333 |

151.333 |

|

|

均值2 |

125.333 |

140.000 |

128.333 |

133.667 |

|

|

均值3 |

138.667 |

163.333 |

148.000 |

143.667 |

|

|

级差 |

39.334 |

38.000 |

24.000 |

17.666 |

|

由表5可知,微胶囊用量和交联剂用量的极差分别为39.334和38.000,较其他因素的极差大,为影响整理效果的主要因素。但是整理剂用量达到一定量时,单纯增加整理剂的用量不能提高阻燃性能,焙烘温度太低整理剂不能很好发生交联,焙烘温度过高对织物损伤严重,交联剂用量过大影响织物的手感。由表5,综合各因素的水平因子可以得出最佳整理工艺条件为:整理剂用量为220g/L,交联剂用鲢为20g/L,焙烘温度为170℃,焙烘时间为90s。

2.4 测试结果

2.4.1 阻燃织物热分析结果

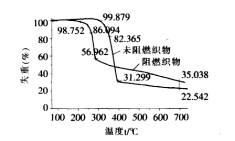

用制备的阻燃剂微胶囊,在最佳的阻燃工艺条件下对棉织物进行阻燃整理,对阻燃整理前后的棉织物进行热重(TG)分析,结果如图3所示。

|

|

|

图3 阻燃整理前后棉织物的TG分析 |

由图3可知,整理后棉织物裂解的阶段性还是存在的。整理后的棉织物各阶段的裂解温度均降低明显,主要裂解阶段更为明显,由354.86-395.88℃降为267.89-283.84℃,失重率由5l.056%-29.132%,且残渣量由22.542%提高到35.038%,说明阻燃剂微胶囊有效地阻止了织物的裂解,阻燃性能优良。

2.4 阻燃耐洗性测试

分别对阻燃织物进行10次、20次的皂洗,并测试其阻燃性能,皂洗条件为:纯碱2g/L,皂片2g/L,温度为50℃。

表9 阻燃织物耐洗性的测试结果

|

皂洗次数 |

续燃时间s |

阴燃时间s |

损毁长度cm |

|

10 |

0 |

0 |

10.1 |

|

20 |

0 |

0 |

13.9 |

由表9知,经过20次的皂洗,织物的损毁长度仍小于15 cm,续燃、阴燃时间均为零,阻燃效果仍能达到Bl级的标准。

2.4.3 阻燃整理后织物其它性能的变化

整理后织物的白度保留率较好,吸湿性较好,褶皱回复角得到提高,均能满足应用的要求,见表10。

表l0 阻燃织物的性能变化

|

织物 |

白度% |

毛细效应cm |

折皱回复角° |

|

原布 |

94.06 |

10.1 |

185 |

|

整理织物 |

83.13 |

9.2 |

242 |

3 结论

3.1 以二乙烯三胺与环氧氯丙烷为原料,利用界面聚合方法,制备了阻燃剂微胶囊,制备微胶囊的最佳工艺条件为:反应温度40℃,搅拌速度900r/min,m壳材:m芯材=1:1.5,乳化分散剂用量4%(owf)。

3.2 对阻燃剂微胶囊的最佳整理工艺进行了优化,最佳整理工艺为:整理剂用量为220g/L,交联剂用量为20 g/L,焙烘温度为170℃,焙烘时间为90s。

3.3 微胶囊阻燃剂和丁烷四羧酸合用,对棉织物进行阻燃整理,整理后的织物经20次皂洗后仍有良好的阻燃效果,同时织物的抗皱性能获得了提高。

3.4 对阻燃织物进行了热分析(TG)。表明阻燃剂微胶囊对纤维的脱水、炭化有催化作用,减少了可燃性裂解产物的生成,固体残渣量增多。

3.5 阻燃整理后,棉织物的白度、吸湿性保留较好,且织物的断裂强力损失不大。

4

参考文献

[1]王锦成,陈月辉,王海宏等,微胶囊技术在阻燃材料中的应用进展[J]上海工程技术大学学报,2004,18(3);265-268

[2]奚平,林苗,W/O/W法制备甲基膦酸二甲酯微胶囊[J]东 华大学学报(自然科学版),2004,30(4);56-59

[3]赵雪

朱平等,微胶囊阻燃剂的制备及其在纺织上的应用 [J]国际纺织导报,2007,(4);46-49

(4)赵雪

朱平等,微胶囊阻燃剂的制备及其在纺织上的应用 [J]国际纺织导报,2007,(4);46-49

[5]崔锦峰,周应萍,微胶囊技术在涂料中的应用[J]涂料工 业,2003,33(11);54-56

[6]Ian

Holme,Versatile Technology Comes of Age[J] Mieroencapsulation,2003,l88(8);9-l3

[7]赵贵哲,刘亚青,界面聚合法制备微胶囊阻燃剂的研究 [J]化工进展,2003,22(3);290-291

[8]刘新明,崔元臣,界面聚合及应用进展[J]化学研究, 2006,17(1);101-104

(9)郑涛,陈克宁,界面聚合法制备微胶囊化阻燃剂的研究 [J]印染助剂,20C17,24(6);14-16

[10]冯薇,王申,原位聚合法制备酞菁绿G颜料微胶囊[J]精 细化工,2002,19(9);538-540

[11]Yoslainari

Traguchi,Hireshi Yokoyama,hideo Kado et a1.,Preparation of PCM mieroeapsules by

using oil absothalable polymer particles [J]Colloids and surfaces A:Physieoehem.Eng.As

Pects,2007;l-7

[12]J.K.Stowell,E.D.Well,W.I.Coble,C.Q.Yang, Formaldelhyde-Free F;ame Retardant Treatment for Cellulose Containing Materials [P]US patent:6,309,565,200l-10-30