环氧改性硅油的合成与应用yd11504

刘瑞云 张家港科道化学有限公司,江苏张家港215613

收稿日期:2009-02-16

作者简介:刘瑞云(1980-),男,硕士在读,工程师,主要从事有机硅后整理助剂及纺织化学品的技术开发及生产管理工作

原载:染整技术2009/8;34-36,49

【摘要】采用羟基硅油与γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷,平衡共聚制备出粘度为2800 mPa·s,环氧值为0.22 mmol/g的环氧改性硅油.讨论了多种条件对反应的影响,并对其进行了乳化,制得了性能稳定的乳液,应用结果表明处理后的织物具有优良的弹性回复性能和手感。

【关键词】缩合法;环氧;硅油;制备

【中图分类号】TSl95.23文献标识码:B 文章编号:1005-9350(2009)08-0034-03

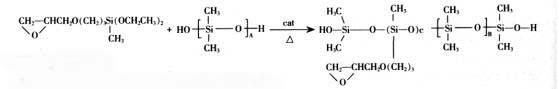

有机硅柔软剂在纺织及印染工业中应用广泛,近年来用量成倍增长,其中以氨基硅乳液的用量最大,但经过其整理后的织物仅能获得滑、软等一般手感,要获得像高回弹性、糯性等不同风格的手感还要开发其他基团的改性硅油[1-2]。环氧改性硅油作为一类新型的有机硅功能高分子化合物,由于其本身的反应性及高吸附性等特性,已经被广泛地关注和使用,传统的制备方法包括:①通过乳液聚合来制得阴离子或阳离子乳液;②由低含氢硅油与烯丙基缩水甘油醚在铂催化剂的存在下,进行加成反应制得产物[2];③采用二官能团的环氧基偶联剂与八甲基环四硅烷或线性体经过平衡缩合反应制得产物.但方法l由于乳液的离子性使应用受到限制,已经很少使用;方法2制得的产物分子量较小从而使手感不理想;而方法3则可以容易制得高摩尔质量的环氧改性硅油.同时其环氧基也可以较容易地进行调节。

本文选择第三种方法:采用羟基硅油与γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷,在碱性催化剂存在下,进行平衡缩合反应,得到了一系列不同摩尔质量(粘度)及环氧值的环氧改性硅油。通过对其乳液的试用,可以获得高弹性、滑糯等不同风格手感。本法的优点在于原料易得.产物的粘度及环氧值的可调性,产品成本低,利于大生产等。

l 实验

1.1 反应原理

(1) γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷的制备:

![]()

(2)缩合法制备环氧改性硅油

在整个缩合平衡过程中,自缩、异缩、重排同时反复地进行。

1.2 试剂与仪器

1.2.1 试剂

甲基二乙氧基氢硅烷,纯度t>99%,张家港市托普化工有限公司:烯丙基缩水甘油醚(AGE),纯度≥99%,分析纯:氯铂酸,分析纯;羟基硅油(线性体,w-62m).德国瓦克,工业级;氢氧化钾、四甲基氢氧化铵、冰醋酸,分析纯。

1.2.2仪器

红外光谱仪型号:Bruker.EOUINOX55;气相色谱仪型号:GC-14B;烘箱:上海阳光实验仪器有限公司;粘度计:博力飞,LvDv-I型,美国。

1.3 环氧基聚硅氧烷合成及测定

1.3.1 合成过程

(1)γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷的制备:在装有搅拌器和温度计的1000 mL三口烧瓶中加入273g烯丙基缩水甘油醚(AGE),并加入2.8g氯铂酸催化剂,搅拌加热。当温度升至80℃左右时,用恒压滴液漏斗缓慢滴加317 g甲基二乙氧基氢硅烷,有放热现象,控制滴加速度,使反应温度保持在80~90℃,当漏斗中剩约l/3甲基二乙氧基氢硅烷时,反应温度开始下降,加热控温80~90℃滴加,滴加完毕后反应3 h左右,然后停止加热。冷却取样分析:将反应液精馏提纯至96%以上。

(2)环氧改性硅油的合成[3-5]:在装有搅拌器、温度计及氮气管的1000 mL的四口烧瓶中.加入700g羟基硅油,40g γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷,氢氧化钾硅醇盐,升温到95~105℃,保持5h,反应完毕后加入中和剂,反应0.5 h后,于(95~100℃)及减压下脱除低沸物,得到无色透明粘稠液体。按此法合成出粘度为2800 mPa·s.环氧值为0.22

mmol/g的环氧基改性硅油。

1.3.2 粘度的测定

取制备好的硅油200g到一次性塑料杯中,将样品恒温至25℃,选择合适的转子,选取合适的转速,读取屏幕上的读数即为样品粘度。

1.3.3 环氧值的测定[6]

在具磨口塞的锥形瓶中加入2 g样品,加入10mL盐酸-二恶烷(浓盐酸1.5mL,二恶烷100 mL混合液),溶解后放置10 min,然后,加入中性乙醇20~30mL。将过量的盐酸用酚酞作指示剂,用0.1mol/L的NaOH溶液滴定,环氧值即单位(g)环氧基聚硅氧烷所含环氧基的毫摩尔数(mmol/g)。是影响环氧基聚硅氧烷的一个重要参数、在分子质量相同的情况

下,环氧值值越高,其反应性越高。

1.4 环氧改性硅油的乳化

在烧杯中先将乳化剂T05与AE09按一定比例混合,加入4倍量的环氧改性硅油,开动搅拌,边搅拌边加入去离子水,制成固含量为20%~50%的乳液,最后用冰醋酸调节pH值到6左右,得到微带蓝光的乳白色乳液。

表1 环氧改性硅油乳液主要技术指标

|

项目 |

20%乳液 |

50%乳液 |

|

外观 |

乳白色液体 |

乳白色液体 |

|

固含量 |

20% |

50% |

|

PH值 |

6.5-7.0 |

6.5-7.0 |

|

离子性 |

非离子 |

非离子 |

|

溶解性 |

与水任何比例相溶 |

与水任何比例相溶 |

|

稳定性 |

不分层,不漂油 |

不分层,不漂油 |

1.5 性能测定

1.5.1 离心稳定性

将固含量为20%的硅油乳液置于离心试管中,于转速3000r/min下离心30 min,目测乳液不分层。

1.5.2 柔软性

多人手触摸评定法。分l-5级,1级柔软性最差,5级柔软性最好。

1.5.3 白度

利用ZBD型白度仪测定。

1.6 应用[7]

织物纯棉梭织布

工作液的配制:环氧基聚硅氧乳液与氨基硅乳(0.9 N,2000 mPa·s)按一定比例复配。

整理工艺

浸轧工作液(轧余率75%)→烘干(110℃×90s)→焙烘(180℃×60s)

2 结果与讨论

2.1 结构分析

2.1.1 环氧中间体的气相色谱分析

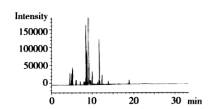

由图l所示的γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷的气相色谱图可以看出。主峰出现在9.1571,纯度为97.25%。

|

|

|

图l γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷的气相色谱图 |

2.1.2 环氧改性硅油的红外光谱分析[7]

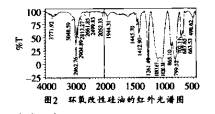

由图2所示的环氧改性硅油的红外光谱图可以看出,环氧改性硅油中Si-O-Si结构对应的特征吸收峰为1093.67 /cm,1261.49/cm和799.52/cm,均为Si-CH3结构的特征吸收峰,1020.38/cm和865.10/cm均为Si-0H结构的特征吸收峰,3048.59/cm,为环氧基C-H的伸缩震动峰,1412.90/cm是饱和C-H键的弯曲震动吸收峰,2962.76/cm,是-CH3的特征吸收峰。红外光谱图表明,本实验条件下制备出的环氧改性硅油是成功的。

|

|

|

图2 环氧改性硅油的红外光谱图 |

2.2 合成反应

2.2.1 催化剂的选择及用量

由于环氧基为较活泼的反应性基团,在酸、碱性水溶液中均易被开环破坏。同时反应温度超过110℃,环氧基团极易开环。而四甲基氢氧化铵硅醇盐完成催化反应后需要到150 ℃才能分解。所以,本反应的催化剂选择氢氧化钾硅醇盐,因为其在硅氧烷弱极性体系中浓度很小,碱性较弱,在温度大于95℃时即可以催化两者进行缩合反应。同时当催化剂的用量高于0.025%时,生成物外观呈现黄色、环氧值实测值远低于理论值,说明此时碱性较强,环氧基团已经被开环破坏,所以本实验的催化剂用量选择应低于0.025%。

2.2.2 反应温度

环氧改性硅油的催化剂可用四甲基氢氧化铵、碱金属氢氧化物。其中四甲基氢氧化铵的硅醇盐催化反应温度较低,在80℃时即可以催化两者进行缩合反应,但其后处理需要到150℃分解除去,所以排除不使用。碱金属氢氧化物的催化活性较高,理论上温度达到95℃就可以进行催化缩合反应,处理温度一般也不超过110℃,以在此温度下环氧基团不会被破坏,以本反应温度应选择95~105℃。

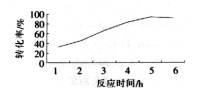

2.2.3 反应时间

反应时问对转化率的影响由图3表示。

|

|

|

表3环氧基硅乳与氨基硅乳的应用性能 |

从表3可知,经过未添加环氧改性硅油乳液整理剂处理后的织物,手感最为柔软,但白度与弹性也最差;而经过添加环氧改性硅油乳液整理剂处理后的织物,白度与弹性有了很大的提高,手感也较理想;通过调节环氧改性硅油乳液与氨基硅油乳液的比例,可以使处理的织物获得理想的手感与良好的服用性能。

3 结论

以羟基硅油、γ-缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷、氢氧化钾硅醇盐,于95-105℃反应3~4 h,反应完毕后加入中和剂,反应O.5 h后,于(95~100℃)及减压下脱除低沸物,得到无色透明粘稠液体。按此法合成出粘度为2800 mPa·s.环氧值为0.22mmol/g的环氧基改性硅油。并对此硅油进行了乳化,对其乳液进行了简单的复配使用。结果表明通过在普通氨基硅乳液中加入环氧基硅乳,可以改善织物的泛黄性能,同时可以获得高回弹性、滑糯性等特殊手感。

4

参考文献

[1]吴森纪,有机硅及其应用[M]北京,科技文献出版社,1980;83

[2]马文石,姚似玉,潘慧铭等,环氧聚硅氧烷体系开发与应用[J]广东化工,1998,(5);4-6

[3]崔孟忠,冯圣玉,含环氧基聚硅氧烷乳液的研究[J]有机硅材料,2000,14(5);8-9

[4]崔孟忠,冯圣玉,含环氧基聚硅氧烷的研究进展[J]功能高分子学报,1996,(3);475-179

[5]崔孟忠,冯圣玉,含环氧基聚二甲基硅氧烷及其硫化过程的分子运动[J]功能高分子学报,1997,(3);37l-377

[6]黄文润,硅油及其二次加工品[M]北京,化学工业出版社,2004;79

[7]王金伟,陈磊,陶然等,有机硅改性聚氨酯的合成及其防腐性能研究[J]中国涂料,2006,(11);20-22