告别大师Yd11405

|

|

|

|

|

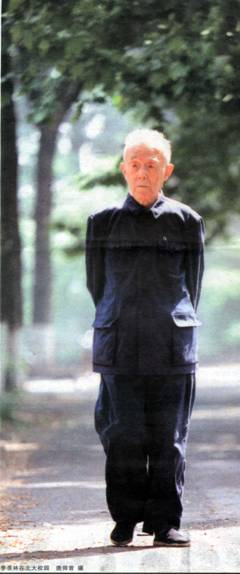

季羡林前天还在写毛笔字

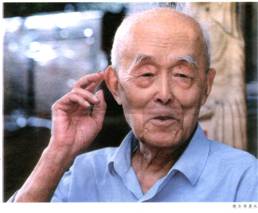

季羡林是昨日8时50分左右在北京301医院病逝的,季先生是著名哲学家、宗教学家、历史学家。他1911年生于山东省临清县,字希逋,又字齐奘,季先生精通12国语言,曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长。

北京大学昨日已成立冶丧委员会处理季先生后事,社会各界对季羡林先生的辞世表示深切的哀思和悼念。季羡林之子季承表示:“昨天我去看他的时候,他的状况还不错,还坐在床上写毛笔字。今天早上他突发了心脏病,我很快赶到医院,当时他已经昏迷,医生没有抢救过来。”季羡林的弟子钱文忠表示。对季老的去世非常意外,因为前两周的身体情况一直还比较良好。他也未能见到季羡林最后一面,所以心情非常难过和遗憾。钱文忠还透露,季羡林最后两个月过得很幸福,因为儿子一直陪在他身边,他胃口很好,仍然酷爱吃胡萝卜羊肉饺子。据了解。季羡林前不久在接受一挡电视采访时,思路极其清晰、逻辑极其严密地对着镜头。连续说了半个多小时。用季羡林先生自己的话说:。这半年来,非常愉快。”

外研社的《季羡林全集》正在出版之中,该社对季老去世表示十分意外和悲痛。 |

||

|

|

93岁任继愈早4小时病逝 就在人们为 |

|

|

温儒敏感叹大师时代结束

北京大学中文系教授、语文教育研究所所长

昨日包括舒乙、唐师曾、陈平原、王邦维等学者均表达了对大师离去的哀痛。 |

||

|

青岛早报 |

||

|

|

学贯中西 纵横古今 季羡林生平介绍 |

|

幼年顽皮 上课偷看《金瓶梅》

季羡林的得意门生钱文忠曾写书《我的老师季羡林之学生时代》,书中提到,季老小时候很顽皮,打架很厉害。而且还上课偷看书。“他的桌子上放着课本,桌底下偷看各种书。他什么书都偷看。在中学时代他把《金瓶梅》看了。”

另一个无法回避的事实是。季老小时候文理偏科严重,这些钱文忠在写书的时候都没有避讳。为此钱文忠还作了细致的调查。他先是问季老高考数学究竟考了几分。季老只说“很低的”,其他并不多言。锲而不舍的钱文忠于是去查了清华大学的档案,发现百分制的考卷季老只考了4分,而且他的第一志愿居然是数学系。 |

|

|

学术生涯 纵观季羡林的学术生涯,用他自己的话说,翻译与创作并举,语言、历史与文艺理论齐抓,对比较文学、民间文学等等也有浓厚的兴趣,是一个典型的地地道道的‘杂家”。但上个世纪30年留学德国,是季羡林学术生涯的转折点。 外国文学梦启蒙自董秋芳

季羡林,1911年生于山东清平(今临清市),祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民。叔季嗣诚。幼时随马景恭识字。6岁,到济南,投奔叔父季嗣诚。入私垫读书。7岁后,在山东省立第一师范学校附设新育小学读书。10岁,开始学英文,12岁,考入正谊中学,半年后转人山东大学附设高中,在高中开始学德文,并对外国文学发生兴趣。18岁,转入省立济南高中。 清华大学“四剑客”之一 1930年,考入清华大学西洋文学系,专业方向德文。从师吴宓、叶公超学东西诗比较、英文、梵文,并选修陈寅恪教授的佛经翻译文学、朱光潜的文艺心理学、俞平伯的唐宋诗词、朱自清的陶渊明诗。与同学吴组缃、林庚、李长之结为好友,称为“四剑客”。同学中还有胡乔木。喜欢“纯诗”,如法国魏尔兰、马拉梅。比利时维尔哈伦,以及六朝骈文,李义山、姜白石的作品。曾翻译德莱塞、屠格涅夫的作品。大学期间。以成绩优异,获得家乡清平县政府所颁奖学金。 梵文大师惟一的听课者 1935年9月,根据清华大学文学院与德国交换研究生协定。清华招收赴德研究生,为期两年。季羡林被录取,随即到德国,在柏林,和乔冠华同游。10月,抵哥廷根。结识留学生章用、田德望等,入哥廷根大学,“我梦想,我在哥廷根,……我能读一点书,读点古代有过光荣而这光荣将永远不会消灭的文字。”“我不知道我能不能捉住这个梦。”(《留德十年》)

1936年春,季羡林选择了梵文,他认为,中国文化受印度文化的影响太大了,我要对中印文化关系彻底研究一下,或能有所发明。”因此,“非读梵文不行。”“我毕生要走的道路终于找到了,我沿着这一条道路一走走了半个多世纪。一直走到现在,而且还要走下去。”(《留德十年》)“命运允许我坚定了我的信念。” 季羡林在哥廷根大学梵文研究所主修印度学,学梵文、巴利文。选英国语言学、斯拉夫语言学为副系,并加学南斯拉夫文。季羡林师从“梵文讲座”主持人、著名梵文学者瓦尔德施米特教授。成为他惟一的听课者。 留德走上东方学研究路 1940年12月至1941年2月,季羡林在论文答辩和印度学、斯拉夫语言、英文考试中得到4个“优”,获得博士学位。因战事方殷,归国无路,只得留滞哥城。10月,在哥廷根大学汉学研究所担任教员,同时继续研究佛教混合梵语,在“哥廷根科学院院刊)发表多篇重要论文。”这是我毕生学术生活的黄金时期,从那以后再没有过了。”

留学德国是季羡林学术生涯的转折点。留学德国后,季羡林走上东方学研究道路。1945年,第二次世界大战一结束,季羡林就辗转取道回到阔别10年的祖国怀抱。同年秋,经陈寅恪推荐。季羡林被聘为北京大学教授,创建东方语文系。季羡林回国后,着重研究佛教史和中印文化关系史,发表了一系列富有学术创见的论文,成为享誉海内外的东方学大师。 宗合 |

|

|

主要成就 (1)印度古代语言研究,从他的博士论文《(大事)渴陀中限定动词的变化》起的一系列论文。在当时该研究领域内有开拓性贡献; (2)佛教史研究,他是国内外为数很少的真正能运用原始佛典进行研究的佛教学学者;

(3)吐火罗语研究,这是原始印欧语言中的一种独立语言,他的研究打破了“吐火罗文发现在中国,而研究在国外”的欺人之谈;

(4)中印文化交流史研究,用大量的学术论证证明中印文化“互相学习,各有创新。交光互影,相互渗透”;

(5)主编《大唐西域记校注》、《大唐西域记今译》,是国内数十年来西域史研究的重要成果,1996年完成的《唐史》更展示了古代中国与印度、波斯多国交流的历史画卷:

(6)翻译印度古代史诗《罗摩衍那》,这部史待有2万余颂,译成汉语有9万余行。季羡林经过10年努力终于译毕;

(7)比较文学研究,首先倡导恢复比较文学研究,号召建立比较文学的中国学派:

(8)东方文化研究,主编大型文化丛书《东方文化集成》约500余种、800余册;

(9)保存和抢救祖国古代典籍,上世纪90年代,担任〈四库全书存目丛书〉、〈传世藏书〉的总编纂;

(10)散文创作,从17岁写散文起,几十年笔耕不辍,已有80余万字之多。 |

|

|

青岛早报 |

|