羌寨重生Yd11106

|

|

|||||||

|

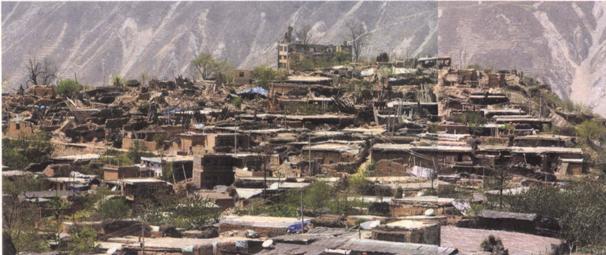

这座”云朵上的街市”新房已基本建成 盛开的樱花给汶川县萝卜寨人带来希望 |

|||||||

|

|

|||||||

|

有着4500年历史的萝卜寨,被人赞为“云朵上的街市”,由于距离震中仅5公里,这座黄泥建造的巨大村落在“5· |

|||||||

|

|

|

||||||

|

羌族灾民积极参与永久安置房建设通过自救争取早日入住新羌宅 |

汶川萝卜寨部分新居已经建好 |

||||||

|

|

|

部分村民虽然还住在临时房中,但衣食无忧 |

|||||

|

|

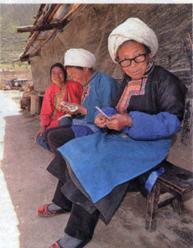

羌族妇女坐在简易房的阴凉里加工传统剌绣鞋垫 |

|

虽然家园被毁,但羌族孩童仍能从一桶沙土中找到快乐 |

||||

|

羌寨 新塞在建 现场① 地震一年后山体仍在滑坡

上午10时许,记者找到开小面包车搞运输的老马,他带记者到有着4500年历史的羌族名寨萝卜寨,汶川县城距离萝卜寨不到 现场② 古羌王遗都成为一片废墟

经过半个多不时的爬行,小面包车经过索桥村、小寨子村后抵达海拔2000多米的萝卜寨,因为羌族人习惯居住在高山,离云朵更近的萝卜寨被人称为“云朵上的街市,古羌王的遗都”。村口竖立的的牌子显示萝卜寨是全国最大的黄泥羌寨,被称为“中国羌人第一寨”,这里是汶川县伤亡最为严重的村子之一,全村229户人家的房子全部倒塌,968口人有44人遇难,85受伤。

萝卜寨的羌房是用黄泥夯成砖砌成的,黄泥里加入碎石、木片、树枝,有点土法混凝土的意思,以往的萝卜寨户户相连,从远处看上去层叠错落,地震将这些震成废墟。 从新建寨子向老寨子望去,一片寂静,更像是一个巨大的土坡,经过曲折的小路,记者来到老寨子中,原先吸引游客的羌族老屋已经成了一堆堆黄土,屋顶塌落,雕花的木门和墙壁一起倾倒,只剩下孤零零的门框。

在已成废墟的老寨子里,还有十几户恋旧的居民住在原来的房子或者临时搭建的棚子里,偶尔可以看到包着头巾,穿着当地服装的老人伫立在老宅子里。

在萝卜寨一处倒塌的寺庙空地上,当地妇女袁保红告诉记者,去年地震时,她和村里大部分人在地里干活,留在家里的只有老人和孩子,否则全村人伤亡更严重。幸运的是,萝卜寨小学是全村惟一没有倒塌的建筑,而这所政府捐建的学校,使用了钢筋和水泥,袁保红说,来自广东的建筑专家察看后说,老寨子倒塌是因为原本用的是黄泥,而萝卜寨所处的位置,不用担心山体滑坡及泥石流等危害,这对已经存在了4500年的古老羌寨来说无疑是个好消息。 现场③ 新房保留老寨重叠的特点

在老寨上方约1公里处,就是萝卜寨的新建地址,路上不时有拉着砖石的拖拉机向山上跑,远远望去,一片片新房子已具规模,房屋的居住面积都是50多平方米,一进门的小客厅两旁,是4间

新的萝卜寨在整体布局上与山势密切结合,依山而建的新房根据地势分成6层叠院,保留了老寨重重叠叠的特点,看上去既有气势又很规则。

“你别看外表一样,现在的黄泥里可都是钢筋水泥。”巳搬进新家的王贵群告诉记者,他家的房子造价大约5万元,自己交了2000多元,政府补贴2万多元,剩下的2万多元是他贷的款,8年内还清就可。“我家准备提前还,可以少交一些利息。”王贵群告诉记者,他们刚搬进三四天,他准备到城里打工。“只要肯出力气,总是能赚到钱的。”对于未来的生活,王贵群很有底气。 现场④ 新寨建起取水坝和过滤池 新寨子的施工现场上机器声隆隆作响,载重车、拖拉机一趟趟地运着各种建筑材料,不少年纪大的村民依靠在墙上,看着每天在“长个”的新房,流露出满足的表情。让这些村民高兴的不光有新房的建成,萝卜寨人千年以来都是上山背水,每次都要花费一两个小时,这次援建单位帮他们建设了取水坝和过滤池,住进新房后不用再上山打水了。

工地上除了忙碌的援建人员外,记者看到几位穿着蓝色、紫色羌族民族服装的妇女,她们正帮援建人员铲石子。“这是在给我们建房子嘛,我们也不能光看,也要出些力气。”一位姓马的女村民告诉记者,自己家建房子时邻居都来帮过忙,现在她也是在帮邻居家忙活,希望大家都尽早住进新房。

在萝卜寨里转了几个来回,记者只见到一些老人、妇女和孩子,询问后才知道年轻人在过完年后就到外面做小买卖或者打工去了。“寨子里20多岁的年轻人基本上都跟着年纪大些的去外面赚钱了。”在门口忙着绣花的一位80多岁羌族老奶奶告诉记者,地震后各家的财产部有损失,不出去找活干的人在村里会被人瞧不起。 援建人员告诉记者,萝卜寨村新建房里目前已经有200户新房主体建成,正在做外墙风貌的建设,剩下二三十户房子的建设也接近尾声,村民在5月前就能全部入住新房。这些房子都可以抗8级地震。”援建人员介绍,村里其他重要的建筑设施,如幼儿园、卫生站等,甚至可以防9级地震。 羌寨 古寨重生 ■规划 老寨旧址将保护性开发

新寨的重建工作即将结束,今年5月之前,萝卜寨全部村民将搬入新房子。然而重建不等同于重生,萝卜寨还能恢复旧时的模样吗?传承了数千年的文化还能继续吗?游客还会像地震前一样多吗?这些都是萝卜寨人关心的问题。

记者在施工现场找到了答案,援建人员告诉记者,他们在建设新寨时,一直强调的就是要保持老寨民房的传统风格。在已经建好的新房前,记者看到它们依然保留了羌族“黄泥、青石、红门、黄窗”特色房屋外貌,外墙全部挂上厚厚的黄土,4个屋顶用青石片做成羌族建筑的装饰,窗户上镶着羌族的图腾。

“已经成为废墟的老寨也将在3年后作保护性开发。”援建人员介绍。新寨子建好后,将在老寨的旧址上复建萝卜寨,除了保留一些损毁的房屋外,还将修建地震遗址纪念景观。“修旧时将有文物和古建筑保护专家一起参与。”援建人员表示,到那时新寨与老寨将形成两种截然不同的景观。这也将成为萝卜寨旅游的看点。萝卜寨村委做出发展旅游业,打造羌文化农家游的计划,争取在2010年让全村人人均旅游收入达到1290元。 ■企盼 新老羌寨一起迎游客

萝卜寨因地处高山,不仅建筑极具特色,羌族的文化也一直没有受到外来文化的冲击,基本保持了几千来传承下的风俗。“我们这里的小伙子和姑娘谈恋爱时还对唱山歌呢。”在村口摆摊售卖旅游产品的一位妇女告诉记者,每到羌族的节日,寨子里的人一起围着火把跳舞、喝米酒,一闹就是一个通宵。

“以前的老寨子吸引了不少游客,我们可以卖出不少羌绣。”这位妇女说,有的羌绣卖到好几百元一件,给村里人带来了不少收人。“我们这里离云彩最近,绣得最多的也是云彩的图案。”她告诉记者,在羌族服装的袖口、衣襟乃至头帕上都可以看得到这种图案。

她所说的羌绣,记者在羌寨采访时,看到不少当地妇女在门前绣。当地人告诉记者,萝卜寨的妇女从小就学习刺绣工艺,纺线、织麻、挑花等样样精通,有的高手不用画线,靠自己构思就能用彩色丝线挑绣出富有羌族特色的作品。“现在游客来得还少,等到新寨子建好,就能和老寨子一起吸引游客。”正在绣云鞋的一位当地老奶奶相信自己的刺绣还能卖钱。 ■路通 大樱桃卖个好价钱

萝卜寨人全部住进新房还要等到4月底,他们已经开始盘算着大樱桃的销路了。萝卜寨的海拔达

正在新房子里看甜樱桃剪枝技术的村民老王告诉记者,地震后新旧寨子间的空地已复耕,基本上都种上樱桃树,大樱桃是村民近几年的主要收入。去年地震后,因为道路不通,大樱桃没能卖出去,让大家心疼得很。今年路通了,大家都希望大樱桃可以卖个好价钱。 “今年村领导到外面帮我们联系了批发商,不用出门就能收到钱。”老王说,成都的果品供应商已预订了萝卜寨今年的樱桃,并支付先期订金,有的村民已拿到订金,这让大家有些喜出望外,也帮他们坚定了灾后重建的信心。“要不了多久,就能把贷款全还上。”老王看着门外盛开的樱桃花咧着嘴直笑。他相信,白色的樱桃花开后,红色的大樱桃能给全村人带来崭新的生活。 老释比生前传下释比经 萝卜寨92岁的张福良地震时被墙砸倒所幸口授了这些传承几千年的羌文化

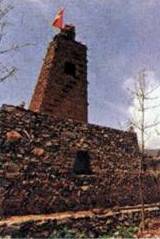

在去年的地震中,萝卜寨里92岁的老释比张福良被倒塌的泥墙砸倒,不幸逝世,这位威望很高的老人的离去,让当地的村民感受到了很大的损失。因为羌族的语言文化没有文字记录,主要依靠释比的口授传承,几千年来一直如此。记者在萝卜村了解到,张福良在生前将释比的技法传授给同村68岁的王明杰。

释比经文分为上中下三坛经,总共88段。因为没有文字记载,根本无法计算整部经文的数量,如果不间断地念,不吃不睡也需要两天两夜的时间。作为释比的传人,王明杰目前已经掌握了上坛经和中坛经,而下坛经因为没有在张福良的面前使用过,不能算是真正“毕业”,而继承了张福良大部分的技法,则是这场地震不幸中的万幸。

在羌族中,嫁娶、丧葬、祭祀乃至于现在重修房子,都要释比到现场唱经。释比传承的要求一般是传男不传女,传内不传外。但是后来因为愿意学的人不多,慢慢放宽了条件,有点血缘或亲戚关系都会教。以往只在老年人中传承的释比,现在也开始教给年轻人,王明杰如今就把释比中的12项技能分开教给12个年轻人,每人学一种。 |

|||||||

|

■名词解释·释比

释比是羌族村寨中最具权威的文化集成者和传播者,其角色类似予祭师加说唱艺人。羌族只有语言没有文字,其历史文化信息便由一代代释比口耳相传而流传下来。释比经文中的上坛经针对神事,用来祭神;中坛经对人,用来祈福;下坛经是咒语,用来驱邪。 古羌寨最神圣的祭祀场→ |

|

||||||

|

青岛早报 |

|||||||