染整用微胶囊的制备、性能和应用工艺(文摘)yd11012

摘编:涓涓

摘自::宋心远《新型染整技术》第四章,微胶囊技术在染整中的应用;130-156,

全书页数:281 出版日期:1999 SS号:10912421

索引: 微胶囊的功能和特点;

第一节 微胶囊的功能、特点和制法

将某种物质用某些高分子化合物或无机化合物,采用机械或化学方法包覆起来.制成颗粒直径1-500µm,在常态下为稳定的固体微粒,而该物质原有的性质不受损失,在适当条件下它又可释放出来,这种微粒称为微胶囊。所以从广义上说,微胶囊技术是一种特殊的包装技术,它具有以下一些功能和持点:

(1) 降低被封闭物质的反应性和毒性:

(2) 增进被封闭物质的缓释性和长效性;

(3) 增加被封闭物质的贮存稳定性;

(4) 降低可蒸发物质的挥发性和气味;

(5) 减少被封闭物质的可燃性;

(6) 掩蔽物质的苦味、刺激作用及颜色:

(7) 降低破封闭物质的可溶性和吸附性;

(8) 隔离反应性物质,提高相容性:

(9) 改变物体的比重,使液态物质转为固态物质:

(10) 提高物质的流动性、分散性,便于操作和应用;

(11) 赋予特殊的功能和应用效果等。

(一)组成和形状

构成微胶囊的主要材料是芯材(或称核材)和壁材(或称囊材)。用作芯材的有以下四类:

(1)水溶性或非水溶性的固体物质:

(2)非水溶性的液体或气体;

(3)溶液;

(4)固体的分散液或分散的胶体物质。P131

目前广泛应用的芯材有:农药、医药、染料、粘合剂、香科、食品、燃料、油脂、墨水、溶剂.有机单休.发泡剂、催化剂、交联剂、洗涤剂、发酵剂、感光材料、涂料、生物制剂等,它们可以是单一材料,也可以是混合物。作为壁材的是一些具有成膜性能的天然或合成的高分子物,较广泛应用的有:明胶、阿拉伯树胶、曱壳质、海藻酸盐、羧甲基纤维素、甲基纤维素、聚乙烯醇、聚酰胺、聚酯、聚氨酯、环氧树指、聚苯乙烯、聚丙烯、聚丁二醇、聚丙烯酸酯以及一些表面活性剂等物质。

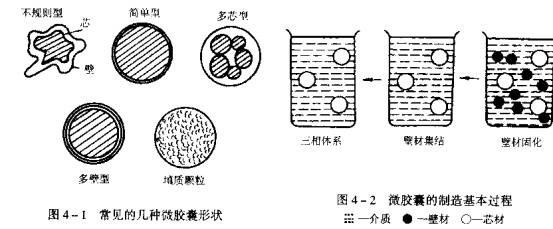

微胶囊的芯材类型虽然大致上如上述可分成四类.但微胶囊的结构是多种多样的,芯材如果是固体或晶体,形成的微胶囊可能是不规则的;如果是液体.形成的微胶囊可能是含单一油滴的球形体;如果制成了微滴乳化液或添加了高分子聚合物溶液,则往往可以形成一种多芯液滴的或聚集状的微胶囊。胶囊的壁也可制成多层的。如果使用极细的颗粒作核,则可以形成填质颗粒,在凝固后,其微粒嵌在硬化的高分子聚合物液滴内,形成一个连续的填质体。

常见几种微胶囊的形状如图4—1所示。

微胶囊大小范围极广(1-500µm),在理论上.最小可制成0.01µm的微胶囊,壁的厚度一般在0.5-150µm之间,实际上0.5µm 以下厚度的微胶囊也可制得。按质量计算,芯材在胶囊中所占的比例一般为20%-95%。

微胶囊一般可制成自由流动的粉末,亦可制成悬浮体,其至大的硬块状。

(二)制法

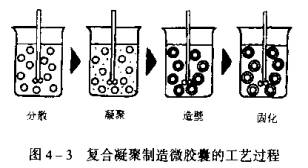

微胶囊的典型制造过程如图4-2所示,大致可分形成三相体系、壁材集结和壁材固化三个阶段。

由图4-2可以看出,第一阶段,以水或溶剂作为介质,加入芯材和壁材后,在激烈搅拌下,使它们各自形成分散的微细颗粒,三相体系的物质不发生化学反应,也不互溶。第二阶段,作为壁材的树脂在芯材微粒周围集合沉积,进行胶澳化,在此过程中高分子物大部分沉积在壁材(P132)外层,但仍有部分残存在体系中:第三阶段是使沉积在壁材外层的高分子物固化,因为第二阶段胶囊化是不够稳定的,所以必须通过化学或物理方法,如冷却、交联、硬化、脱溶剂等措施使膜层稳定。

每一种微胶囊的具体制法,应根据芯材和壁材的性质,采用某种特定的方祛制造,工、业制法见表4-1。

表4—2 微胶囊的常见制造方法

|

喷涂法: 平盘徐布法 流化床涂膜法 wurster空气悬浮涂布法等 凝聚法(溶液沉积法); 复合凝聚法 有机相分离凝聚法 羟基丙基纤维素微胶囊化 脲-甲醛微胶囊化等 界面反应法: 界面缩聚 异氰酸酯工艺 parylene自由基缩合 海藻酸盐电介质成膜 烯烃的聚合 表面活性剂交联 |

粘土-羟基复合壁 蛋白质交联等 物理方法: 真空镀金属 环形喷射微胶褒 液膜 充气胶囊 快速接触法等 填质固化法: 喷雾干燥 喷雾冷却 乳化溶体的固化 溶剂蒸发等 其他方法: 原地聚合法 机械化学法等 |

事实上,—些天然形成的酵母细胞也是微胶囊。

下面对几种常用的制法作一简要介绍。

1.喷涂法 空气悬浮涂布是最早的微胶囊制造方法这一。主要在医药工业中用来生产包衣药丸,生产成本较高。细小的颗粒或液体作芯材不易制成微胶囊。

制造时,采用喷涂技术对被悬浮在上升运动气流中的较细颗粒进行涂布。同时对颗粒施加形成壁的物质进行固化。热空气由底板小孔进入箱体,颗粒根据自身的比重和进入的空气量在箱内升起,箱中央有—个喷嘴,喷出少量涂布液沉积在颗粒表面。这些颗粒一上升到箱体项部时,即被转向离开气流而沉降下来,而后再重复进入循环。用这种生产力法曾成功地将小到75µm的颗粒封闭在胶褒中。可作这种喷涂的壁材有很多种,包括各种糖类、树胶类、纤维素衍生物等。

2.凝聚法(溶液沉积法) 它可分为两种不同的类别,即单—的和复合的,前者只涉及—种胶体溶质,而后者涉及一种以上的胶体溶质。

复合凝聚作用主要与溶液中的PH值有关联。例如,在中和明较/阿拉伯树胶混合胶体时,明胶的电荷当pH值处在等电点以下时,带正电荷,于是明胶与带负电街的阿拉伯树胶(它的负电荷与pH值变化关系不大)相结合,而发生凝聚。

P133)凝聚相分离技术可用于水溶液或非水溶液体系、固体以及分散体的微胶囊化。形成的微胶囊大小在2-50µm之间。形成壁后,微胶囊可以在盘中干燥.或用喷雾,或冷冻干燥。

复合凝聚制造微胶囊的过程可如图4-3所示,分成四个阶段,每个阶段都是在不断搅拌下进行的。第一个阶段包括将芯材分散在液状壁材中,于是通过调节pH值、温度、离子强度,或

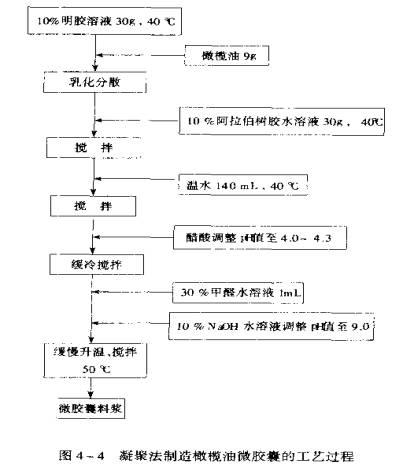

在液状囊壁材料中加入一种非溶剂物质,或加入不相容的高分子化合物,使形成三个不相容的化学物相,然后再进一步依靠物理因素,使壁材沉积在芯材面上。最后通过交联、热固,或将溶剂去除,使处在芯材表面上的液状高分子聚合物硬化,这样就获得一种凝固后的微胶囊。凝聚法制橄榄油微胶囊的方法举例见图4-4。

图4-4 凝聚法制造橄榄油微胶缴的工艺过程

3、界面反应法 这种微放囊制造方法是建立在界面缩聚反应的技术上,它广泛地应用于(P134)制造聚酯、聚酰胺和聚氨酯等合成纤维和薄膜。这种技术用于制造微胶囊的典型例子是生产农业上使用的杀虫剂。它首先是将杀虫剂和有机二酰氯,通过机械搅拌分散于水中。形成乳液后,用表面活性剂使它稳定。形成的液滴大小决定于搅拌速度和表面活性剂的性质和加入的速度。胶囊的直径一般在10-100µm数量级之间。当液滴—旦达到适当的大小后加入二胺的水溶液,往往还加入异氰酸酯与胶囊壁交联而增加胶囊的硬度,二胺将继续不断地渗人囊壁,直至二酰氯全部发生反应,形成稳定的胶囊。所制得的胶囊可以干燥,但多数情况是加入适当的增稠剂或悬浮剂之后,配成一种稳定的悬浮液。胶囊内的农药,通过微孔或单纯的扩散作用释放出来。这种加工原理和方法可以用来生产纺织品用的整理剂,例如紫外线吸收剂、抗菌剂、香料等能溶解或分散在芯材中的物质,它们不与壁材发生反应,都可封入胶囊内。

界面反应法的另一例子是界面反应的无机微胶囊法,这是最近开发的一种方法,是前述的界面缩聚法的变形方法。用无机盐制成壁材,其特征是具有多孔的微胶囊壁,其粒子直径在1-20µm,比表面积极大,并且即使进行氧化、还原热处理,其粒子的形状也无变化。作为应用例子的是有机膦杀虫剂,作防染剂的氧化铜,以及涂料类的微胶囊。

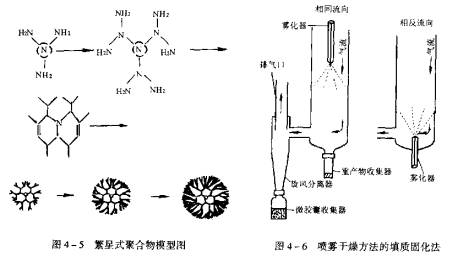

最近还提出一种所谓繁星式聚合物的微胶囊方法,它实际上不属界面反应法,但最后形成的微胶囊的界面为结构较紧密的聚合物。例如一种用氨作为引发剂的高聚物,形成三维无数分支的结构,通过提高聚合度使得聚合物粒子表面逐渐紧密,粒子内部不形成支链、而成稀疏状态,这样,粒子内部具有较多的立体空间,通过化学或物理作用使芯材附载在其中得到所需的微胶囊。这种聚合物的模型见图4-5。

4.物理性方法 这种方法是纯物理性的,例如将液状芯材用泵通过中心管送出,同时将液状壁材通过泵输入,并经过围着的环形空间。在喷嘴一端的圆孔处,形成—层壁材薄膜,当芯材流入此薄膜中时,被一起挤出,形成一个圆杆状物体。将圆柱体断裂并分离成小滴后,再通过加热固化。最后用过滤或其他机械方法将已固化的胶囊分离出来。过滤后留下的不相容(P135)的载体液体,经过重新加热后再投入循环使用。这种方法生产的微胶囊直径大小,受到芯材和壁材相对流速的控制,约为400-2000µm,生产的微胶囊粒子相对较大。

5.填质固化法 将芯材和壁材的混合溶液雾化.应用喷雾干燥等技术制成微胶囊。被雾化的液滴在空气气流中干燥,在喷雾干燥过程中水或其他溶剂被加热的空气带走,如果壁材为脂肪或蜡质的熔体,则需用冷却后的空气使液滴凝固。喷雾干燥法包括四个阶段(见图4-6)。第一阶段,芯材和壁材的雾化(液滴大小一股在10-200µm。溶液可以加热,以保持组分溶解在溶液中,并保证不过早出现固化或干燥。雾化形成的小液滴,很快变成均衡的球状.在与空气气流接触时,开始干燥,被热空气干燥的壁材,将芯材包在胶囊内。已固化的胶囊被空气气流带至旋风分离器后被分离出来。

喷雾干燥设备有多种形式,往往包括旋转式雾化器、压力喷嘴、双液喷嘴雾化器或超声波喷嘴。后者生产的微胶囊的直径可以小至3µm。

6、微生物法 与常规微胶囊制法相比,微生物法具有某些优点,它可以在发酵成长过程中形成微生物微胶囊,而且这种微胶囊大小分布均匀。

最初,微生物只用于封闭脂溶性物质,一些脂肪含量很多的细胞可用于封闭任何一类脂溶性物质,例如某些染料、润滑剂、香料和粘合剂。这些带芯的微胶囊用水解蛋白酶处理,可使之软化和释放,也可用甲醛或戊二醛与胞壁交联,使其硬化。这一方法存在的土要缺点是只能用来封闭脂溶性物质.和作为原料的微胶囊细胞是特别生产的,这就使应用受到限制。

后来发现一种天然脂肪含量较高的酵母,可把染料一类芯材封闭起来。研究人员使用了一种可被酵母细胞吸入的类脂化合物作增充剂,任何可以溶解或分散在这种类脂化合物(增充剂)的物质都可作为芯材,因此染料或别的芯材不一定需要溶解在酵母的天然脂肪中。不过这种方法要求细胞的脂肪含量至少要达到10%。类脂类增充剂包括脂肪醇(C4-C5),可使染料隐色体制成酵母微胶囊。这种微胶囊并成功地用于无碳复写纸。

后来使脂肪含量低于10%的酵母细胞也可用于制造微胶褒,还避免了使用类脂化合物作增充剂,芯材是通过酵母细胞壁而扩散到细胞内部的,对细胞壁没有破坏作用,并保持着不活泼的状态,这种酵母细胞是在芯材物质的小容积溶液或分散液中培养的。水是常用溶剂,其他溶剂例如乙醇和异丙醇也可用。培养是在室温,或在35-60℃较高的温度下不断搅拌下进行的。至少在开始形成微胶囊的30min的过程中,升高温度是重要的。继续培养可在适当温度下进行,直至微胶囊化达到最佳水平。有人认为有—种尚未探明的天然表面活性剂存在于酵母中,并促进了微胶囊的形成。获得的微胶囊可直接以悬浮体的形态使用,或用热风、冷冻或喷雾等方法干燥。通过简略的扩散作用,或对细胞施加物理性压力,或用化学药剂,或微生物攻击,可使被封在细胞内的芯材释放出来。用水解蛋白酶、氢氧化钠或镁盐处理细胞壁可提高细胞的渗透性。最后制得的干制品通常不含活的酵母细胞。芯材含量可达50%-75%.可作芯材的物质有香气和香气物质、杀虫剂、染料、维生素、洗涤剂、抗菌剂等。不过直至今日,此法还只用于农业和生产化肥领域,在纺织染整加工中还未有应用的报导。

由于这种是纯属生物化学加工的一种技术,它的应用前景是非常广阔的。

7.其他方法 其他方法包括原地聚合法、机械化学法、气溶胶法以及离心法等。这里只简要介绍原地聚合法、机极化学法和乳化聚合微胶囊法。

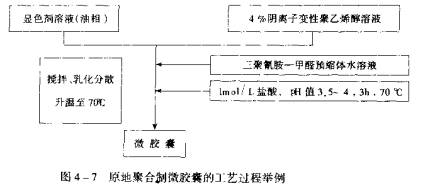

所谓原地聚合法是将芯材和作为壁材的化合物预先溶解,把它和分散剂一起在水中进行(P136)分散、乳化和聚(缩)合。壁材在聚合初期溶解于芯材中,随着聚合的进行,其溶解度逐渐下降,并在分散的粒子表面析出,形成微胶囊。这种制法举例如图4—7所示。

所谓机械化学法是在粉状芯材周围,用不同种类的粉末作涂层,即将芯材和壁材经物理搅拌混合,由于粒子间的摩擦产生出电荷、使芯材吸附壁材。然后将该系统的温度升高,使壁材溶解在芯材粒子上形成涂层。

所谓乳化聚合微胶裴法是将在水中不溶解的芯材,使它溶解在乙烯聚合单体中后进行乳化聚合。这样将芯材直接分散在树脂乳液颗粒中,或者配制成芯材预乳化粒子,在乳液中将乙烯单体进行聚合形成外壳,故这种方祛又称芯壳聚合法,或者是利用芯壳聚合法制成中空乳液粒子,接着将芯材渗透到中空内而得到微胶囊。这种方法有利于制得1µm以下的亚微细粒子的微胶囊。

第二节

微胶囊在染整加工中的应用

微胶囊化是近几十年来迅速发展的新技术,在食品、医药等工业已有广泛的应用。用于染料和染整工业则是随着它用于无碳复写纸后才受到重视。目前在染整工业中也已有重要的地位,而且还不断在开发新的用途,有很广泛的应用前景,主要有以下几方面:

(1)微胶囊染料和涂料的染色和印花;

(2)微胶囊功能整理剂的应用;

(3)微胶囊加工制剂(包括消毒剂、洗涤刑、漂白剂以及粘合剂等)的应用。

本节着重介绍各种微胶囊的制造方法和加工原理,并对应用工艺作简要说明。

由于微胶囊的制造技术公开发表不多,所以—些制造方法只能作简要的介绍。有些技术也还只停留在研究开发阶段,工业应用还有待继续努力。现将上述几方面的应用分别举例介绍于下。

微胶囊染料或涂料是指芯材为染料或颜料的微胶囊,壁材可以是前述各种天然和合成高(137)分子物:胶囊大小不等,—般在10—200µm。微胶囊的形状有的是球形,有的是多面体。染料类别视应用对象而定,包括分散、酸性、阳离子、还原、活性及油溶性染料等,也可以是颜料。制造方法主要为相分离法和界面聚合法.也可采用其他方法:

微胶囊染料和涂料有多种应用,可获得常法不能得到的效果。

(一)多色微粒子印花

多色点印花是指印制出一种特殊的多色雪花状花纹的印花。染料包括有分散、酸性、阳离子和活性染料等类别,现以活性染料为例介绍如下。

日本林化学工业公门将活性染料(一氯均三嗪类)以水为溶剂胶囊化,制得MCP-T型微

胶囊染料。其性状如下:

外观:着色胶囊浆状;

染料含量:7%-20%;

壁材:聚乙烯树脂;

颗粒直径:10-200µm,平均直样20-80µm;

含固量:35%以上;

PH值:弱酸性。

棉织物印花工艺举例:

(1)工艺流程: 印花→烘燥→汽蒸(100-108℃,5-15min) →水洗→皂洗→水洗。

(2)色浆处方:

MCP—T染料 5-40份

碳强氢钠

3份

尿素

5份

间硝基苯碳酸钠 2份

糊料(Hi-Print RC, 4%) 35-60份

水

X

总量 100

印花烘干后,经汽蒸,此时胶囊中的染料向纤维转移,发生吸附扩散。色浆中的碳酸氢钠分解变成碳酸钠,起固色作用,尿素有利于染料的转移和固色,问硝基苯磺酸钠是弱氧化剂,可防止染料被还原破坏,这些和普通活性染料印花作用相同。所用糊料是该公司的专用产品。

由于染料是贮存在胶囊中、所以向纤维转移和上染固着后,呈现出微细的雪花颗粒状颜色。如果含有多种颜色的染料,则可得多色的雪花状色彩。

MCP HP为一种微胶囊化分散染料,与纤维接触,经过适当处理,即成色点,其直径大小可达50-3000µm。色点大小只需通过胶囊大小、形状和染料浓度的变化来调节,在水相中染色时,囊壁必须是亲水性的,同时,为了控制染料对胶囊的渗透,有必要使用增稠剂。在应用的过程中,决不能让染料释放出来,而上染纤维时,染料应显示出原有的染色特性。胶囊的大小不应影响常规加工处理。这些含分散染剂的胶囊,直径在10-200µm,在汽蒸时破裂。染料在制造过程中必须小心地控制颗粒大小,保持75%以上的颗粒在30µm以下,这样可保证染料中50%左右的颗粒用于产生多色色点效果。在配制染液时,应加入合适的HCP载体,必须注意(P138)保证不使染料与载体接触。

采用类似的方法还可制得酸性和碱性染料的微胶瘦。这些染料可分别用在涤沦、棉、腈纶锦纶以及羊毛等产品上,用简单的工艺获得多色印花效果,井有很好的重现性。不过在染料颗粒大小的分布方面,还有些问题。此外,用这种染料不能印出大的多色点花纹。

起先,这种染料不能运用圆网印花,后来通过提高色浆的粘度,防止微胶囊染料凝聚,色浆保持均匀状态,选择合适的圆网目数,获得了良好的印制效果。

这种印花技术,还发展到双面多色点印花,获得了两面都有新颖的印花效果。

(二)转移印花微胶囊印花

转移印花是一种新型的印花方法,不同于传统方法。是先用印刷方法将合适的染料油墨印在纸、塑料或金属薄膜等材料上,制成转移印花纸或薄膜.然后将印有油墨的一面与被印织物紧密叠合,通过热和压力或热、溶剂和压力等物理机械作用,使染料从油墨层转移到织物上,并通过适当处理,使染料充分固着在织物上。

按染料转移方式可分气相转移、熔融转移、剥离转移以及泳移转移等多种方法。目前疏水性的合成纤维织物主要采用气相转移方法,染料转移和固着需在高温(大于180℃)下完成.对染料也省特定的要求:共他转移印花方法工业化生产还不多(天然纤维转移印花参看本书第六章)。

许多有机溶剂不仅对染料有良好的溶解能力,而且对些合成纤维还有增塑作用,可加快染料在纤维中的扩散速度,提尚匀染和透染程度,故可作染色介质代替水,进行溶利染色,不过,大量溶剂的应用,不仅增加了加工成本,还需要对溶剂回收,因而限制了它的应用。

如果采用微胶囊技术,将染料和溶剂制成微胶囊,再加工成转移印花纸,在转移印花时.通过压力、高温或湿热作用、使微胶囊破裂,在溶剂的作用下,使染料转移到织物并固着在纤维上,这样不仅发挥了溶利染色温度低.匀染性好。上染速度快等特点.而且溶剂用量少,成本低,加工方便。

对活性染料来说,固色时要在碱性介质条件下进行.而染料和碱剂长时间接触会遭到水解,如果将染料或碱剂制成微胶囊放在一起应用,例如印在转移印花纸上,可防止染料遭到水解,而在转移印花时使胶囊破裂,染料和碱剂混合在一起.碱剂起到固色作用,所以微胶囊技术也可应用于活性染料转移印花。

现分别举例如下;

1.分散染料有机溶剂溶液微胶囊转移印花 将分散染料、甲基苯聚硅氧烷二醇和n-二丁基锡二辛酸酯按一定的比例溶解在三氯乙烯中,制成染料的有机溶剂的溶液,然后缓慢滴入并分散在含有少量羧甲基纤维素的水溶液中,在高速搅拌一定时间(温度保持60℃)后可制得颗粒大小为5-10µm,壁材为硅氧烷树脂,芯材为分散染料的二氯乙烯溶液的微胶囊。其中的n-二丁基锡二辛酸酯是硅氧烷树脂的催化剂,于60℃由甲基苯聚硅氧烷二醇预聚物缩合成硅氧烷树脂,羧甲基纤维素是粘度调节剂,有利于壁材在微胶囊界面上缩合。

用所制得的染料微胶囊再制成转移印花纸。涤纶织物在转移印花时,微胶囊受压力作用破裂.染料有机溶剂溶液转移到涤纶织物,然后于60℃烘燥,去除织物上的溶剂,染料吸附上纤维,最后在170℃焙烘1min使染料充分固着即可。

(P139-141略)(P142)

(五)颜料着色剂是由颜料、有机溶剂和粘合剂作为芯材,热塑性或热固性高分子物为壁材组成的微胶囊。实质上是一种含有机溶剂的颜料微胶囊。按照壁材高分子物的性质可分热塑性微胶囊颜料着色剂和热固性微胶囊颜料着色剂。所制得的着色剂可用于各种纤维纺织品的染色和印花。现举例如下:

1、热塑性微胶囊颜料着色剂 将有机溶剂(例如二氯甲烷和少量2-氨基-2-甲基-1-丙醇)溶解和分散适当的树脂(例如苯乙烯-马来酸酐共聚物)和颜料。另外配制含树脂(例如溶于氨水中的苯乙烯一马来酸酐共聚物)和乳化剂的水溶液。在不断快速搅拌下将有机溶剂混合物加入上述水溶液中,进行乳化制成均匀的乳化体。继续搅拌,直至有机溶剂二氯甲烷蒸发除掉为止,即可得到分散于水中的颜料微胶囊。

应用时,配制染液或印花色浆施加于织物上后,经过—定的温度处理(高于树脂的玻璃化温度),树脂发生成膜过程,并将颜料粘着在纤维表面,完成染色或印花过程。

2、热固性微胶囊颜料着色剂 基本组成和热塑性着色剂相同,不同的是所选用的树脂是可和固化剂反应形成网状结构,例如选用环氧树脂作为壁材,应用时加入多胺化合物和其反应,成膜后变成热固性的树脂。因此可提高固着色牢度。

还有人设计了一种微胶囊制造方法,它只要求染料或颜料基本上是水不溶性的(水中的溶解度最好在5%以下),和大部分是由1µm以下的颗粒组成。制造时先将色素分散在溶剂中,浓度控制在10-200g/L,加入阴离于表面活性剂,例如聚氧乙烯醇类、山梨糖醇酐衍生物,或天然表面活性剂(卵磷酯),以帮助色素润湿。将高分子聚合物膜或水溶性差的非成膜物质(溶解度在200g/L以下)溶解在有机溶剂中。这些组成混合后再加人水中,浓度控制在1%-50%范围内,而后用超声波进行乳化。乳化至液滴直径为4µm、以下为止。用回转蒸发方法除去有机溶剂(例如,二氯甲烷),如有必要还可通过水的蒸发,使微胶囊进一步浓缩。这样,这种微胶囊的芯材是难溶的染料或颜料.而壁材则是高分子成膜物质,例如苯乙烯-马来酸酐共聚物,或者是混合有变性脂肪胺作焙烘催化剂(双酚A-缩水甘油醚)的环氧树脂。在施加到织物上后,通过壁材的融化,色素被释放:实际上这些壁材还起粘合剂的作用。这种印花,色素几乎没有泳移,牢度也很好。这种微胶囊也适用于涂料染色,也不会出现涂料染色常因粘合剂结膜而出现的粘滚筒的事故,所用的粘合剂的数量(即用作壁材的数量)也很少。

事实上,颜料微胶囊着色剂还可以颜料为芯材,用常用的粘合剂为壁材,所制得的着色剂是包覆着粘着剂的颜料颗粒。

通常涂料染色或印花是将颜料(或涂料)和粘合剂、交联剂等调成染液或色浆后进行染色或印花,在纤维上成膜粘着时,大部分粘合剂部沿纤维表面展开和粘着,特别是一些细小的凹槽或毛细管中,粘合剂也会进入,而颜料颗粒则只能保留在纤维表面,不会进入上述微细孔隙中,因此若要将颜料完全包埋在粘台剂皮膜中,所需粘合剂的量是很高的,这在实际应用时是达不到的,因为一方面粘合利用量高会使成本增加,另一方面,粘合剂用量高后,织物的手感和透气性等性能会变差。所以实际涂料染色和印花后,纤维表面的颜料不可能全部包理在粘合剂皮膜中,只是少量颗粒很细的颜料才有可能包埋在里面,大部分只是部分表面被粘合别粘(P143)着,部分暴露在粘着皮膜外面,所以摩擦牢度不高。

为了克服上述缺点,曾经采用先合成颜料超微粒子,然后在颜料超微粒外面包覆粘合剂(直接在其外表面进行聚合),制成颜料为芯材,粘合剂为壁材的颜料微胶囊。用这种颜料微胶囊进行涂料染色和印花,不但有很好的摩擦牢度,而且有很柔软的手感,粘合剂用量也很低。下面将此颜料微胶囊的制法简介于下。

(1)超微颜料分散体的合成;将偶合组分(例如色酚AS-D)制成溶液,另将重氮组分(例如色基大红G)重氮化后制成一定浓度的溶液:在偶合组分溶液中加入适当表面活性剂后,于室温下,边搅拌边逐渐加入重氮组分溶液,直至偶合完全,可得到分散稳定的超微颜料分散体。

(2)颜料微胶囊的合成:在上述制得的超微颜料分散体中加入已经预乳化的单体进行引发聚合。

1)处方;

超微颜料分散液 X

软单体

Y

硬单体

10-20%

乳化剂

10%

引发剂

1-3%

N-羟甲基丙烯酰胺

注:百分含量是以软单体量计算,

2)单体的预乳化:在烧瓶中分别加人适量的蒸馏水、乳化剂以及软、硬单休。软单体包括丙烯酸乙酯、丁酯等,硬单体包括甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈、苯乙烯等。加完后分别充分快速搅拌0.5-lh,直到单体均匀乳化为止。

3)配制引发剂溶液和水溶性单体溶液:分别将引发剂(过硫酸铵或它的氧化-还原引发剂)配成一定浓度的溶液。再加入所需要量的N-羟甲基丙烯酰胺等水溶性的单体,充分溶解后备用。

4)颜料包覆聚合;在充氮气的反应器中,加入适量的超微颜料分散体和1/3量的软单体预乳化液.充分搅拌后,加热升温至35-45℃,通入氮气保护后,再慢慢滴加上述复合引发液(约l/3量),反应一定时间后,滴加剩余的软单体和1/3且的复合引发液,保温(35-40℃)反应lh后,再滴加剩余的复合引发液及硬单体的预乳化液,充分反应后,升温至45-50℃,再反应一定时问,然后降温并调节PH值至7-8,就可得到粘合剂包覆的颜料微胶囊。

通过透射电镜观察,发现颗粒比常规研磨分散所制得的颜料颗粒小,而日均匀,粒径大约为0.1-0.2µm。这种分散体存贮稳定性也很好。

通过涂料染色试验发现,摩擦牢度比常规的工艺要好,浅色可提高0.5级,达4-5级。中深色提高2级左右.达3-4级。而且织物色泽鲜艳,手感柔软,在织物上的粘合剂用量也比常规涂料染色低得多。

[变色染料(包括液晶染料)微胶囊章节从略。]

(P147)

微胶囊技术也广泛地用于纺织品功能整理加工,可获得常规整理无法得到的效果。这包括阻燃、防皱、防缩、拒水、拒油、抗静电、柔软、抗菌、杀虫、香气以及某些特殊的整理。

已有采用经典的凝聚法,将芳香物质和其他各种物质制成微胶囊,施加于织物上。所制成的微胶囊内含非水溶性物质,直径在10-50µm。干燥之后分散在水溶液中,可直接用于涂层,或混入含有适当添加剂,例如增稠剂、表面活性剂的水相系统中。这类微胶囊与粘合剂一起喷涂到无纺织物上,粘着在织物纱线之间,再通过一组压辊,使胶囊全部粘着在织物内部。由于微胶囊的颗粒很细,在织物或无纺布表面的数量不多,织物表面的特性变化不大。涂布的数量为2-30g/m2。根据囊壁所用的材料,可适当地轧压织物.使芯材释放出来。在不轧压时,一般胶囊不会破裂,而是通过扩散作用、壁的溶化或生物降解而释放。由于微胶囊方法可将液体转变成固体状态,因而使很多芯材的释放受到控制。使用交联型的粘合剂,还可使这类微胶囊进一步硬化和牢固地粘着在织物上,整理效果可耐高达六次洗涤。

值得指出的是,利用微胶囊技术不仅获得了传统的各种功能整理效果,而且还可获得传统功能整理无法获得的效果。例如用于具有特殊医疗效果的香气医疗整理,针织物的脱毛整理.军事上应用的防毒和消毒整理等,这些单靠应用常规的整理是很难获得的。现简要分别介绍于下。

(一)抗菌和杀虫整理微胶囊的应用

力了提高这些整理剂的耐用性和相容性,或者使它们便于整理加工,抗菌和杀虫剂往往也(P148)制成微胶囊后进行应用;举例如下:

将抗菌剂(或杀虫剂)和癸二酰氯混溶后、在高速搅拌厂慢慢滴入含有适量乳化剂的水溶液中,形成乳液分散状.然后仍然在不断搅拌下慢慢滴入含乙二胺和二氨基苯及碳酸钠的水溶液,使上述抗菌剂分散颗粒界面发生缩聚反应,形成聚酰胺壁材,芯材为抗菌剂(或杀虫剂)。所形成的微胶囊可以直接应用,也可以经过洗涤、过滤后再应用。

改变壁材的组成和厚度,可以控制微胶囊抗菌剂(或杀虫剂)的释放速度,延长耐用时间。应用时可以通过涂层加工,或和粘合剂等一起应用使微胶囊固着在纺织品上。如果耐用期不需很长,也可浸轧纺织品,使微胶囊破裂,抗菌剂(或杀虫剂)渗透入纺织品后.立即起抗菌或杀虫作用。

有人将可作高效除臭刘的草药Annur Cork制成微胶囊应用于长统袜之后,可在纤维上保持很长时间。一类含维生素C和海草浸馈物的微胶囊也已制成。用这种微胶囊整理后的长统袜在穿着过程中可帮助皮肤保持润湿,有很好的医疗价值。

据报导,日本人利用中药艾篙提取物制成微胶囊,并处理固着在锦纶织物上,这种商品叫做“蓬润”,它使锦纶纤维具有保湿性、抗菌防臭性等功能,是一种对患湿疹、痱子等皮炎,和皮肤过敏的人很有医疗价值的材料,可用于制作运动衣、内衣等服装。微胶囊的数量为200万个/m2以上.可耐家用洗涤50次以上。

用艾篙和日本的扁柏植物提取物制成的微胶囊处理棉织物,也有医疗过敏皮炎,抑制痒症的功能,可用于制作睡衣,并有较好的耐洗性。

在日本市场上还出现了另一类产品.为含驱虫刘微胶囊的妇女内衣。当穿着者遭到昆虫侵袭时,织物受到人体压迫,产生摩擦、立刻使大量微胶囊破裂,加速了驱虫剂的释放。还有人利用微生物胶囊技术,开发了耐洗和持久性的卫生整理和香气整理。微胶囊有两种制造方法,一种制法是将干酵母细胞放在氢氧化钠溶液中使其溶胀,溶液中含有碱溶性抗菌剂,例如二氯酚等。去掉过剩抗菌剂溶液后,加入醋酸,使抗菌剂沉淀在酵母细胞内部。这种含抗菌剂的酵母细胞,烘干后备用,或制成液体状态。另一种制法适用于硫水性物质,方法是将酵母细胞放在酒精/水混合液中溶胀,溶液中含有非水溶性抗菌剂,例如Kathon 893或芳香油,例如薄荷、丁香或檀香木油,用空气或冷冻干燥方法去掉酒精/水溶液,留下完整的酵母微胶囊,直径在4-20µm。

含抗菌剂或杀虫剂的酵母细胞,已在全棉和毛织物上应用。这种织物耐洗性很好,即使洗10次.抗菌和杀虫效果仍很好。

酵母细胞亦曾被用制造含防蛀剂的微胶囊,并应用于毛织物上,获得了很好的效果。

据介绍,做胶囊药物纺织品成功地用于麻疯病人的医治。美国研究用含染料的压敏微胶囊处理手套和短袜。由于长期患病者四肢已失去知觉,在体力劳动中,过分的压力会使四肢组织受到损伤。这种手套或短袜含有染料微胶囊,当四肢受到过大的压力时,染料微胶囊即破裂显示出来,可指导病人正常生活。

还有些微波囊被加在洗涤剂中,例如有人利用尿素一甲醛树脂作壁材,将除臭剂作芯材,制成直径为10-100µm的微胶囊加入到洗涤剂中.洗涤后衣服保留住微胶囊,使服装具有除臭功能。微胶囊在这方面的应用例子很多,此处不—一例举。下面仅对驱蚊整理作铰详细介绍。

它通常是采用复合凝聚法制微胶囊.即选取具有相反电荷的两种高分子材料作为壁材,以(P149)NaOH溶液调节两者的电荷发生凝聚:先使作为芯材的复配型杀蚊剂乳化在阿拉伯树胶溶液中.再与明胶溶液混合。由于明胶在等电点前后会呈现不同电荷,故用弱酸调节剂使体系的PH值低于等电点,明胶从带负电荷状态变成带正电荷,并与带负电荷的阿拉伯树胶产生凝聚作用,形成微胶囊,将杀虫剂包裹在胶囊中。为促使微胶囊析出,须对整个体系降温(放入水浴中),再加入适量稀释剂以防微胶囊粘连。最后,需加入适量的交联剂,使微胶囊的壁材固化,

从水浴中取出后再调节体系的pH值至呈弱碱性,并缓慢搅拌适当时间,使微胶囊完全成型。静置数小时后,离心分离后备用。

影响微胶囊颗粒大小和分散性能的因素很多,这包括芯材浓度、搅拌速度、交联剂用量,乳化时间等因素。

实验发现,芯材浓度增大,分散体系中的油珠颗粒相应变大,形成的微胶囊颗粒也大。

揽拌速度是最大的影响因素,搅拌速度越快,微胶囊颗粒越小,反之颗粒越大。因此在开始阶段,搅拌速度应快些,这样可以保证杀虫剂分散均匀,而在调节pH值,使两种高分子物凝聚时,搅拌速度不必过快,以使凝聚均匀,而在后期微胶囊固化和析出时,搅拌速度应适当放慢,从而使体系分离完全。

观察乳化时间的影响发现,乳化时间增加,油状芯材溶液的颗粒逐渐变小,所以应保证一定乳化时间,但时间越长影响越小。

固化交联剂用量对颗粒大小和壁材的强度都有影响,交联反应会使壁材变硬,所以交联剂用量越高,颗粒会越硬和紧密,颗粒直径也会变小。但是交联过度,会降低杀虫剂的释放速度,也是没有必要的。

这种方法制得的驱蚊微胶囊整理剂在应用时,只需加入适量的粘合剂等整理剂,提高驱蚊微胶囊整理剂对纺织品的粘附力,就有较好的驱蚊效果和耐洗、耐摩牢度。因为这种驱蚊剂的驱蚊作用是在驱蚊剂不断从微胶囊中释放出来时才生效的,微胶囊粘附纺织品越牢,驱蚊剂从微胶囊中释放速度越慢,驱蚊作用保持时间就越长.当然释放速度过分慢,驱蚊效果则会降低。

纺织品处理的方式可以采用浸渍或浸轧,然后经过脱水和烘干(注意温度不能太高)就可。这种微胶囊也可以和其他整理剂一起应用。

[二]香气整理微胶囊的应用

香气是由挥发性香气的物质(液体、溶液或固体)产生的,香气的释放是一个消失的过程,因此延缓释放,就可提高香气整理的质量和延长使用时间,所以对香气物质进行微胶囊化是有效的措施之一。

香气物质微胶囊有两种,一种是开孔型,微胶囊壁有许多微孔,不断释放香气,而且随着温度升高.微胶囊中的香气物质释放也随着加快。另一种是封闭型的,正常情况下微胶囊中的香气物质很少释放,但由于这种微胶囊的壁材是脆性的.在受压或摩擦下易破裂,因而释放出香气。

开孔型的微胶囊的壁材可用淀粉等物质,通过界面凝聚而形成多孔的胶壁,芯材则是非水溶性的香气物质。

闭孔型的微胶囊可采用前述的相分离和界面聚合等方法制得。壁材包括明胶、聚酰胺和聚氨酯等高分子物,芯材也是非水溶性的香气物质。(P150)

香气微胶囊可以用于印花.加入到涂料印花色浆中—起应用,但不宜进行高温烘;干和焙烘,以免香气大量散失。也可以采用浸轧方法,使微胶囊直接渗透到织物内部。由于大量微胶囊深入织物纱线内部.所以耐久性较好,如果再加入适量的涂料染色粘合剂,使织物内部的微胶囊固着在纤维表面,耐久性则更好。在浸轧时,要严格控制温度和压力,温度过高,香气易于释放,压力过大,易使微胶囊大量破裂,降低释放期限。

现举香气微胶囊涂料印花一例於下:

以PVA为外膜材料,采用相分离方祛微胶囊化。出于PVA的亲水性较CMC小.所以当在PVA溶液中加入CMC溶液后,CMC对水的强烈水化作用,使PVA分子的水化层变薄,其结合水逐渐移向CMC,从而使PVA分子从溶液相析出,并凝聚在香精微粒表面,形成囊壁。所以微胶囊化时,是将PVA溶液、香精、乳化剂放入水中搅拌成微粒分散状态后,在边搅拌边加入CMC溶液的过程中,就可得到PVA包覆香精的微胶囊.溶液的PH值可加酸调节,再加入定量的盐溶液还可调节溶液的粘度(CMC的粘度对酸和盐很敏感),为加强壁材的强度,还可加入固化剂固化。固化剂通常是醛类物质。香精用量不能过多,否则影响微脏囊的稳定性和香气释放速率。

日本的钟渊公司生产厂一类芳香纤维材料,这类纤维材料是利用反应性有机聚硅氧烷树脂,将香料吸附到各种不同纤维上而制得的,用尿素-甲醛或三聚氰胺-甲醛树脂作壁材。制得的微胶囊直径在10-20µm,含香料如荣莉花油或檀香木油。应用时控制树脂固化温度在100-130℃,以减少壁材过早破裂挥发香料的危险。织物上微胶囊施加的方法包括浸渍、浸轧、涂布或印上去等方法。在施加前最好先用拒水剂,例如乳化石蜡处理织物,使粘合剂不致过多深入到织物内部,以减轻对织物手感的不利影响。在穿着过程中,微胶囊逐渐破裂而释放出香气。

某些用聚氨酯弹性体处理的无纺织物和针织物,则不需要用树脂粘合剂,因为在施加弹性体之前,可先将微胶囊饼混入弹性体内。

值得指出的是,日本的钟渊公司还提出了香气医疗产品,这也是靠微胶囊而制得的。所谓香气医疗是一种施用和吸纳植物芳香油,对人体作物理和情绪上促进治理的一种医疗方法。香气医疗对于那些喜爱特别香气,而且吸入较多的人是有作用的。吸入一定量的某种香气物质会产生某种效果。这一理论只有在特定的场合下是有效的。发现选择出来的一些芳香物质专门对人体的生理,例如呼吸、心率、血压,甚至脑力活动会产生影响,具有这种影响的物质有熏衣草油(使人机警和紧张)和苹果香气(使人安静并降低血压)等。

钟渊公司生产的香气医疗产品开始用于长袜和紧身衣服。而现在的含特殊香气医疗作用的芳香油微胶囊已用于毛绒衣、领带、短袖圆领衫等产品上。生产的微胶囊很细.直径为5-10µm,而且有很好的耐用性。一般芳香油微胶囊是在染色后施加到织物上的。

和抗菌、杀虫剂微胶囊一样,香料微胶囊也可加入到洗涤剂制品中。一些非水溶性的含有香料的特种形式的微胶囊可以和常规的洗涤剂制品混合在一起使用。下面是一混合香料微胶囊的洗涤剂制品的组成:

烷基苯磺酸钠 12(质量分数)

C14醇乙氧基硫酸酯 8

三聚磷酸钠 25(P151)

硅酸钠固体 12

硫酸钠 33

香料微胶囊 0.6

水及其他组成 X

/100

已经指出,香料微胶谈的应用方法和前述各类微胶缨类似。最普通的方法是涂料印花工艺,在粘合剂、交联剂、增稠剂、柔软剂的存在下.经过印花、烘干成膜固着过程,将香精微胶囊固着在织物上,但不宜经过高温焙烘.以防香精大量散发.所以最好选用低温粘着剂,在较低温度下成膜固着。为了改善于感,印浆中加入柔软剂是有益的。事实上香精微波囊可加入到涂料色浆中,得到香气涂料印花织物。

香气整理应该朝多功能整理方向发展,不仅为了赋予香气,并应有更多目的,例如除臭和通过挥发的气息提供保健治疗作用。该法很有发展前途。

(三)阻燃整理微胶囊的应用

阻燃剂对纤维没有亲和力,很难固着在纤维上,有些还是非水溶性的,需溶解在有机溶剂中进行加工,若用常规方法需要大量的溶剂.还有一些纺织品需用两种以上的阻燃剂,而这些阻燃剂相互不相溶,不能采用常法一起应用。如果将这些阻燃剂制成微胶囊就可克服上述困难,获得良好的效果,现举例如下:

涤粘织物含有涤纶和粘胶纤维两种纤维,为了使两种纤维都具有良好的阻燃性能,需要用不同的阻燃剂,例如对涤纶来说需用非水溶性的有机磷卤化物作阻燃剂,而对粘胶纤维来说则可用水溶性的聚磷酸铵作阻燃剂。这两种阻燃剂互不相溶,很难用常法加工,现可分别制成微胶囊A和B,然后混合一起应用。

1.微胶囊A的制备 将Bigol 40BXE(有机磷卤化物阻燃剂)和Desmodur L(尿烷预聚物)溶解于甲苯中后,慢慢滴人含分散剂的水溶液中,并不断高速搅拌,使其呈均匀分散状态.然后加入适量的乙二胺水溶液,以形成壁材聚氨酯,芯材为有机磷卤化物甲苯溶液的微胶囊。

2.微胶囊B的制备 将阻燃剂Mc(聚磷酸铵阻燃剂)和乙二胺溶于水中后,在不断高速搅拌的条件下,慢慢滴入含Desmodur L的三氯乙烯溶液中,形成壁材为聚氨酯,芯材为聚磷酸铵水溶液的微胶囊。

3.织物阻燃整理 将含有微胶囊A和B的水悬浮液施加在涤粘织物上,于50℃烘干后,然后经过轧辊轧压,使织物上的微胶囊破裂,微胶囊中的阻燃剂均匀渗透入织物内部后,

在150℃焙烘3min.使阻燃剂扩散进入纤维内部或发生固着反应,使两种纤维都具有良好的阻燃性。

这种—浴—步的阻燃工艺可缩短工艺流程,通常整理需要二浴二步,即先浸轧Bigol 40 BXE的水乳液,烘干和150℃焙烘后,再需浸轧阻燃剂MC和烘干、焙烘。不仅工艺流程长,耗能大,而且生产效率低.

(四)防皱和拒水整理微胶囊的应用

难溶于水的整理剂通常是制成乳液,闹而许多乳液(或悬浮液)的分散稳定性不高,常因浴中(P152)其他组分的加入而发生破乳或沉淀,此时若制成微胶襄后就可克服这个难点。

织物进行防皱和拒水数理时,防被剂和拒水剂中不少是难溶于水的,常规加工是制成乳液后应用,因此就存在上述问题.现若制成微胶囊后应用,分散稳定性大大提高,也提高了各组分的相容性。

1.含有防皱剂和拒水剂的微胶囊的制备 将含氢甲基随氧烷预聚体,二甲基硅氧烷二醇预聚体,辛酸亚锡和Epikote 828(环氧树脂)溶于三氯乙烷中后,在不断地高速搅拌下,将此溶液慢慢滴入含分散剂的水溶液,分散完毕后,滴人少量硬化剂T(环氧树脂的硬化剂),再升温至40℃,使微胶囊壁材硬化,就可制得壁材为环氧树脂,芯材为含氢甲基硅氧烷和二甲基硅氧烷二醇预聚体以及辛酸亚锡的二氯乙烷溶液的微胶囊。

2.织物防皱和拒水整理 将上述所得微胶囊悬浮体施加于织物(例如涤棉织物)上后,于100℃烘干.再经轧辊轧压,使微胶囊破裂.微胶囊的芯材溶液可渗透入织物,再于60℃烘干和130℃焙烘3min,织物就可获得良好的防皱和拒水性能。

如若采用常规工艺整理加工,将硅氧烷预聚体制成乳液,就存在乳液稳定性不高的问题,而且和一些金属盐的相容性也差。若在浴中加入氨基树脂初缩体和金属盐催化剂,问题就会更多。如果将硅氧烷预聚体溶解在三氯乙烷中浸轧处理,则需要大量的溶剂,也会带来不少问题,采用微胶囊技术就可克服这些问题。

3.延迟焙烘抗皱整理 织物经交联剂和催化剂处理后,不立即进行焙供.而是在发生交联之前,先送往工厂加工成衣。因此要求文联剂和催化剂必须是稳定的,在贮存和运输中不发生过早的缩合作用。再—点,组分必须具有长期的贮存寿命和低挥发性,以确保焙烘过程延迟到需要的时候才进行。采用微胶囊技术将反应性的交联剂、催化剂制成微胶囊后,较易选择合适的交联剂和催化剂,因为微胶囊壁起了保护作用.使芯材不受到化学侵袭和抑制了挥发性或臭气的释放。所有微胶囊直径在75-175µm,壁材可用乙基纤维素.囊内含树脂或交联剂或催化剂。焙烘后遗留下来的乙基纤维系壁材对改善织物的物理性能有—定的作用。

(五)拒油整理微胶囊的应用

拒油剂也可制成微胶囊,有很好的分散稳定性,整理后的拒水效果也很奸,还具有良奸的相容性,可以和其他整理剂同浴进行加工。举例如下:

将双酚A溶解于稀氢氧化钠水溶液中,另将已二异氰酸酯和拒油剂(例如Scotchgard FC-310)溶于三氯乙烷中。在高速搅拌的条件下,将三氯乙烷溶液慢慢滴入上述氢氧化钠水溶液中,分散成微小的颗粒状后,将此溶液加热到50℃,使已二异氰酸酯和双酚A在颗粒界面发生缩聚反应,形成聚氨酯壁材,芯材为Scotchgard FC-310的三氯乙烷溶液的微胶囊。

应用时,只需经过浸轧,微胶囊破裂后,拒油剂渗透进织物,于40℃烘干,再在140℃焙烘3min即可。

除了微胶囊染料和功能整理剂以外,在纺织品加工中还有其他许多微胶囊加工剂,现简要介绍如下。

1.紫外线吸收剂微胶霞 紫外线吸收剂处理纺织品后,不仅使纺织品具有较强的吸收紫(P153)外线的能力,对人体有良好的防护作用.而且可以提高染料的耐光牢度。但是一些紫外线吸收别对纤维没有亲和力,也容易挥发或洗去,将它们制成微胶囊后应用就可大大增加它们的耐久性,有关防紫外线整理将在第六章中介绍,此处只介绍微胶囊的制法和应用。

将紫外线吸收剂(例如2-羟基-4-辛氧基二苯酮)、甲基含氢硅氧烷以及辛酸亚锡溶解

在二氯乙烷中后.于室温慢慢滴入(高速搅拌下)水中,然后升温至40℃保温2h.可制得壁材为硅氧烷树脂,芯材为2-羟基-4-辛氧基二苯酮的三氯乙烷溶液的微胶囊。

将上述微胶囊溶液施加于织物后,经过轧压使微胶囊破裂.再经烘干和150℃焙烘2min,使紫外线吸收剂扩散进入纤维内部(锦纶或涤纶织物)即可。使织物具有较强的吸收紫外线能力,也可提高织物上染料的耐光牢度。

2、化学消毒剂微胶囊 包囊在半渗透聚合物壁材中的反应性化学消毒剂是不能渗透和通过壁材薄膜的,若有选择性地让有毒化学用剂透过进入微胶囊,使反应性化学消毒剂在微胶囊内部和有毒化学用剂反应.达到消毒目的。反应性化学消毒剂不仅不会对穿着者皮肤产生有害的刺激作用,而且通过树脂整理等方法牢固地固着在织物中,不会被热、湿和光所分解。实际上,经此微胶囊加厂的织物,具有和有毒化学用剂反应的席位,而对人体又是无害的。

此种含有化学消毒剂微胶囊的织物或服装有广泛的应用前景.特别在军事和工业上制成防毒衣,具有防毒效果好,而且透气透湿,穿着舒适。以往有三种机理使纺织物具有防毒功能,一种是用不透气和不透湿的橡胶等高分子物加工成涂层织物,毒气虽然难透过织物,但水气也不能透过,穿着很不舒适,目前已很少应用。另一种是利用吸附作用,它由含有活性炭的泡沫或元纺布组成,利用活性炭极好的吸附毒气的性质达到防毒的目的。但活性炭吸附毒气以后存在着解吸的问题,它不能破坏毒剂。再一种是利用氯酰胺类化合物对化学毒剂起钝化作用,但是氯酰胺类化合物处理的织物在潮湿的条件下,易水解释放出次氯酸盐,对人会引起严重的皮炎,而且这种织物会逐渐失去消毒功能,需要加以定期重新处理。化学消毒剂制成微胶囊处理织物后,上述缺点都可克服,不仅织物具有良好的透气透湿性,而日化学消毒剂不易水解、不会对人体有害,这种织物的消毒功能可长久保持。

应用举例:

在不断地高速搅拌下,将化学消毒剂加入到热的乙基纤维素的环己烷溶液中,然后让其冷却,乙基纤维素逐渐从溶液中分离出来,并将化学消毒剂包囊,形成壁材为乙基纤维素,芯材为化学消毒剂的微胶囊,过滤后用冷的环己烷洗涤微胶囊,剩余的溶剂通过真空分离法去除。

应用时将微胶囊混入聚丙烯酸树脂乳液中,施加到织物上,于低温固着和干燥即可。

微胶囊壁材还可选用界面聚合法获得聚酰胺。芯材的化学消毒剂根据消毒对象而定。

例如,芥子气(2,2’-二氯二乙基硫醚)是重要的一种化学毒气。—种对芥子气有良好的消除作用的试剂已被制成微胶囊,这种消毒剂为90%的顺双(N-氯-2,4,6-三氯苯)脲和10%的氧化锌,微胶囊的壁是用乙基纤维素作材料,微胶囊是通过界面聚合和相分离技术制成的。这种微胶囊通过丙烯酸酯粘合剂固着在织物上,这种微胶囊可防止消毒物向外渗透,而有毒的化合物则可向微胶囊内部扩散,进行消毒作用。微胶囊的直径大小控制在1-l0µm。经这种微胶囊整理的织物,在不到I h内可使90%的常规芥子气失去作用。也有用聚酰胺作壁材,制成含其他消毒剂的微胶囊、例如单乙醇胺和亲核试剂4-(N,N-二甲基氨基)毗啶,它对芥子气的消毒作用效果虽然较轻,但它对神经性毒气Sarin(异丙基甲基磷氟酸盐)有很好的消毒作(P154)用。几乎完全使它失效。这种以乙基纤维素为壁材,内含消毒物作芯材的微胶囊处理过的纺织品,经过1h,40℃条件下洗涤,不会失去消毒能力。在气候牢度测试仪中(40℃条件下),模拟日光照射1800 h后.情况也是如此。

综上所述,将不稳定的、或对人体有害的消毒剂制成微胶囊后加工到织物(或服装)上后,不仅有好的消毒作用,还有很好的耐用性,在军事上和工业上都有重要应用价值。

3、漂白剂微胶囊 漂白剂一股都是稳定性较差的氧化剂,在漂白过程中,开始阶段,由于浓度高,分解速度很快,不仅造成浪费,而且还容易引起漂白的纺织品过度损伤。在自动水洗机中净洗织物时,也常需加入少量漂白剂,由于漂白剂与干燥的织物一起加到自动水洗机中,漂白剂与织物紧密接触,当机器内注入水时,织物局部表面形成高浓度的漂白剂,在此情况下.织物局部容易遭到过度的氧化损伤,有时还会出现小的破洞:

为了控制漂白剂的释放,提高它的稳定性和利用率,减少织物局部损伤,对膘白剂进行微胶囊化是有效的措施之一。

漂白剂微胶囊化的目的是减慢它的释放速度,而不是完全阻止它的释放。所以壁材在水中应该会发生溶胀或逐渐溶解,使漂白剂在漂白或水洗过程中保持最佳速度释放出来,所以选择壁材应根据漂白或水洗条件而定。

应用举例:

(1)芯材的制备:漂白剂一般是含有一个有效氯或溴原于的无机或有机化合物,漂白剂内以使用两种或几种不同的含有效氯的化合物。

除了漂白剂外,芯材中还包括许多不同的无机盐作为稀释剂,这些盐对氧化呈惰性,自己是水浴性的,而且对漂白有稳定和增效作用,可作稀释剂的盐类包括磷酸盐、硼酸盐、硫酸盐以及三聚磷酸盐等。

为了使漂白剂成颗粒形状,芯材中还包括适当的粘合剂,作为粘合剂的物质在室温时为固体,在水洗(或漂白)时易软化,释放出漂白剂。可作粘合剂的有月桂酸等。

将漂白剂、稀释剂和粘合剂加入转鼓混合器中进行混合,并吹入热空气,直到温度略高于粘合剂的熔点,使它们相互粘合在一起成颗粒状,然后冷却.经过筛选和研磨使颗粒达到所需大小就可胶囊化。

(2)胶囊化:将上述所制得的芯材颗粒放在流化床中进行胶囊化。

壁材可选用适当的脂肪酸皂,也包括多种脂肪酸皂的混合物(C16-C18和C12-C14脂肪酸皂的混合物)。例如,比例为80/20的牛脂/椰子脂肪酸皂。胶囊化时先将它们溶于75℃的水制成22%的水溶液,也加人到流化床中。

加入上述芯材和壁材后,先在30℃空气流量为55cm3/min的搅动下进行流体化,然后在60℃和25cm3/min条件下流体化。最后在高温下再烘燥一定时间即可。

如有需要,皂类胶囊化后再施加高分子物的包覆层,这包括经丙基纤维素等纤维素衍生物、苯乙烯一丙烯酸共聚物等合成高分子物。

如果芯材中再加入表面活性剂、助洗剂、酶、填充剂等物质,则除了起漂白作用外,还可起净洗作用。

4、粘合剂微胶囊 粘合剂有多种类型,每种粘合剂都或多或少因其中某些组分使稳定性降低,如果将这些组分微胶囊化就可大大提高稳定性和便于应用。下面简要介绍几种粘合剂(P155)微胶囊的特性和应用。

(t)压敏性微胶囊粘合剂:某些粘合剂有很强的粘合作用,但应用很不方便,如果将这种粘合剂微胶囊化.形成非粘合的壁面,就具有保存容易和使用方便的优点,用这种微胶囊粘合剂制成的胶带.就不需要另加隔离纸。应用时加压使胶囊破裂,就可发挥芯材的粘合作用。

(2)溶剂再活性微胶囊粘合剂:有些粘合剂是溶剂型的,高分子物溶解在有机溶剂中后才具有强的粘合作用。而有机溶剂很容易挥发,粘合剂不容易保存,劳动保扩条件也差:如果将其中的溶剂组成微胶囊化.并分散于粘合剂高分子物中,应用时,通过轧压使胶囊破裂.释放出溶剂,使粘合剂高分子充分溶胀或溶解。可大大增强粘合作用。这种粘合剂不仅可用于复合纺织材料的粘合,也可用于涂层和涂料印花。—些溶剂可溶性的粘合剂均可制成这类微胶囊。

(3)热再活性微胶囊粘合剂;这种粘合刘的壁材是由容易熔触的高聚物组成,芯材往往是增塑剂。熔融的壁材也成力粘合剂的组成部分。

应用举例:将增塑剂邻苯二甲酸二丁酯用低熔点聚合物包覆微胶囊化后,分散于粘合剂乳液中。应用时,加压并加热干燥,使微胶囊膜熔融,释放出增塑剂,增强粘合作用。通常加热温度可控制在90-120℃,增塑剂可在0.5-1s内释放出。

这种粘合剂不仅可用于各种粘合衬料,也可用于金属箔印花,有很广阔的应用前景。

(4)反应型微胶囊粘合剂:有些粘合剂是由两种以上的组分反应以后才发生粘合作用的,这些组分混合在一起很容易发生反应,保存期很短,使用也不方便。如果将反应组分的—种封入胶囊中,例如将固化剂制成微胶囊,然后再与树脂组分混合。应用时通过加压,使微胶囊破裂,固化剂与树脂混合,发生固化作用。

用作这类粘合剂的树脂有多种类型,最常见的是环氧树脂,固化剂则是多胺等物质。

5.脱毛剂微胶囊 长期以来,人们曾利用多种方法去除人体不需要的毛发,包括用利刀剃去利用脱毛剂除去。用脱毛利脱毛虽然有许多优点,但也有一些缺点.这主要是在许多情况下,由于皮肤长期接触大量的脱毛剂而产生刺激作用,而且不少脱毛剂有—种讨厌的硫化物气味。如果将脱毛剂制成微胶囊,并加工粘着在服装或袜子上,当这种服装或袜子穿着紧贴在所需脱毛部位时,由摩擦和压力,使微胶囊破裂、逐渐释放出脱毛剂,产生脱毛作用。这样就克服了上述缺点,而且可以使用那些用常规方法很难长期直接施加于皮肤的脱毛剂。

芯材可选用硫羟基乙酸钙或1,4-二硫羟基-2,3-丁二醇的溶液,壁材可选用结膜较硬脆的高分子物。壁材厚度要适当,它在正常皮肤表面不会破裂,而在有毛发短髭处因为受到较大摩擦力会逐渐破裂。

织物加工处理时.可将脱毛剂微胶囊与粘合剂溶液混合后浸轧或喷雾到织物或袜子上,经过于燥和固着后即可。还有一种加工方法是,当微胶囊尚未完全硬化之前,就将微胶囊喷涂或涂布到针织物上,它可粘着在织物上,并保持一种被局部固定的状态。大多数微胶囊是制成又硬又薄的外壳,外形为扁平状。

6.纤维微胶囊 一种不依靠粘合剂而固着在纺织品上的微胶囊.是利用中央有空心的纤维(即中空纤维)作为微胶囊壁材的新型微胶囊,称其为纤维微胶囊。这种微胶囊实际上是具有微胶囊功能的纤维,或者说是一种长而细的微胶囊,纤维表面是微胶经的壁,中央空芯装有芯材,它们也能逐渐释放出来。

例如一种有含有香气的纤难,香气很耐久,这类纤维是由外壳和内芯两部分组成的,中心有许(P156)多通道,聚乙烯囊芯含香料高达10%的质量。所用香料必须选用沸点在250℃以上。囊芯由聚酯外皮包覆着。可作芯材的材料包括针叶树的芳香油、草莓和凤梨香精。这种纤维或纺织品,虽经多次洗涤,仍保留芳香。这种纤维常用于填塞床垫、枕头和动物玩具。

也有人用聚烯烃,例如聚乙烯、聚丙烯和聚二氯乙烯,或乙烯-丙烯酸酯共聚物.或锦纶6,或聚氧乙烯制成纤维,而且这些基质是多孔的,在胶囊和纤维表面上的孔穴直径—般在0.1-0.5µm,也有在1.0-30µm范围的,在胶囊纤维内部,孔穴之间相互连通,可容纳高达75%质量的芯材。这种材料特别适用于农用化学品、药品和香料的贮藏和释放,在农业和医疗上均有应用。

一种称为Diolan Bactekiller系列的抗菌纤维就是用特殊纺丝方法制得的,它是以沸石为基础,另加入抗菌的金属离子,封入涤纶内的特种纤维。这种纤维有极好的杀菌和除臭性能;在纤维内部,在沸石和金属离子共同作用之下,产生臭氧,使微生物死亡。在释放过程中,臭氧放出的量是很低的,纤维具有很长的杀菌效能。由于沸石和金属离子组成的络合物不溶厂水或别的溶剂,耐洗性很好,经过100次洗涤,杀菌率仍在70%以上。这种纤维可以和其他纤维混合,制成各种织物。它的染色性能和常用纤维相似、纤维上的整理剂可耐高达500℃的高温。而且这种纤维是安全的,不含通常使用的杀菌剂,很适用于医院、宾馆和食品加工工业中的各种纺织品。

一种用湿纺法生产的多孔聚丙烯腈纤维也可作这类纤维芯材的吸附材料,它也可以使药品、杀菌剂等有控制地释放。 在工业上应用得很多的化学品曾被封入这种纤维内,特别是一些贵重药物的封入,有效地控制了释放,大大增长了有效寿命。

这类纤维还可在水净化中当作一种杀菌或有毒物质,例如汞的吸收剂来应用。在医疗上应用也很成功,人们曾将四环素和释碘剂PI结合在这类纤维内部,这些纤维是用聚己酸内酯(可以生物降解)、聚乙烯和聚丙烯(都不能生物降解)制成的,其中,只有含PI的聚己酸内酯纤维具有良好的强力和均匀性,并具有很高的抗菌效力和缓慢释放达100天的性能。

一种含四环素的纤维是专为医治牙周病而开发的。曾用聚氨酯和乙烯-乙烯醋酸酯共聚物制成这—用途的纤维。这种含有25%四环素的纤维可以使抗微生物制剂保持缓慢释放达九天之久,有很好的疗效。

日本Ex1an公司开发了另一种纤维微胶囊,将特定的纤维变性剂加到合成纤维内部,并用相分离技术制得直径在1-10µm的微胶囊,混入纺丝液中进行纺丝,微胶囊被分布在纤维内部(微胶囊的比例不超过10%)。可作壁材的有明胶、乙基纤维素、聚酯、聚酰胺等。纤维可用湿法或干法纺丝,包括聚酰胺、聚丙烯腈、乙烯聚合物等可作纺丝材料,芯材包括阻燃剂、除臭剂、香料、抗静电剂、紫外线吸收剂和抗氧化剂等;

虽然微胶囊在纺织工业个的应用范围正在不断扩大,但在商业上取得成功的产品至今仍为数不多。事实上,微胶囊技术在纺织染整加工中的应用保持着巨大的潜力,特别是开发高产值的、用于医学和生物工程的产品,此外在国防上也有重要的应用价值。可以预计在今后一个时期,微胶囊技术在纺织染整加工中将会有越来越广的应用,一些新颖的产品将不断开发出来。