聚硅氧烷柔软剂的结构、性能及其作用模型关系的探讨(二) yd9202

杨栋樑 染整新技术应用推广协作网

原载:全国染整新技术协作网简讯07/8/28;1-10

四聚硅氧烷柔软剂在纤维上作用模型的假设。[10、27、33]

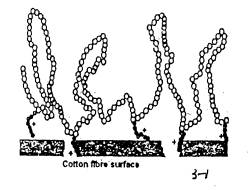

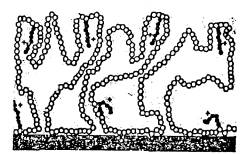

根据对聚硅氧烷柔软剂整理织物的测试以及与摩擦有关的数据,诸如柔软性、可润湿性和表面分析等,A、Berech提出:聚硅氧烷高分子化合物在亲水性和疏水性物质表面上的作用模型如图3示意。

图3 聚硅氧烷在亲水性纤维(本图例均指棉纤维)表面上作用基本模型的假设

|

|

图[3-1]注: ——氨基硅氧烷:氨值适中 由于侧链的极性和纤维素纤维之间有强烈的相互作用,以及其质子基因的相互排斥,使氨基硅氧烷能均匀地包裹了纤维,硅氧烷链段有高度柔顺性,良好润滑效果;纤维呈疏水性和柔软的手感。 图例:00000-硅氧基-Si(CH3)2-O- ……-氨乙基氨丙基H3N+(CH2)2NH(C3H5) |

|

|

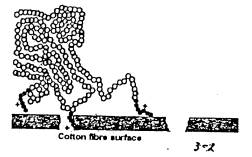

图[3-2]注: ——氨基硅氧烷:氨值太低 不能均匀地包裹纤维,性能介于硅油和良好的氨基硅氧烷之间,润滑和柔软和效果不够。 |

|

|

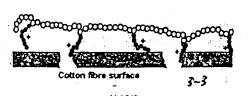

图[3-3]注: ——氨基硅氧烷:氨值太高 由于氨值太高,自由的硅氧烷链段短,其弯曲就小,失去了柔顺性以致太高的氨值意味着疏水性、润滑差、手感差。 |

|

|

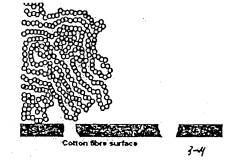

图[3-4]注: ——聚二甲基硅氧烷 (硅油) 聚合物与纤维之间相互作用力弱,因而,水与纤维作用方便,纤维上的聚合物呈杂乱的线卷状,因而包裹纤维是不均匀的,纤维仍保持亲水性,润滑(和柔软)效果差,手感粗糙。 |

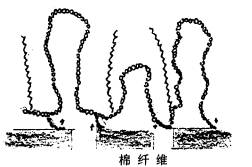

氨基,尤其是伯氨基 (如:-C3H3NHC2H4NH2)是强烈地向下与纤维素纤维上的烃基形成氢键:氨基又是非常容易质子化而呈正离子基因,因而决定了氨基会加强与纤维素(或其它相似的具有羟基或其它氢键基因以及具有负Zera电位表面)之间的相互作用。氨基聚硅氧烷,与疏水性表面(如涤纶纤维)之间的相互作用是很脆弱的,在这种情况下,氨基不是聚硅氧形成舒适表面的重要因素,由于聚硅氧烷是怎样铺展在疏水性纤维表面产生功能效果,尚待继续探索模型可如图4所示。

图4 聚硅氧烷在疏水性纤维(本例是指涤纶)表面上作用模型的假设

|

|

图4注: ——氨基聚硅氧烷 疏水性表面之间的相互作用,极性测链是随机分布或浓缩在不均匀包裹纤维的聚硅氧烷上层(由XPS分析数据推测),聚合物的链是柔顺的,由于硅氧烷呈螺旋形结构以及部分质子化氨基的相互斥力作用,所以手感是柔软的。 |

上述由A、Bere吐等人提出的聚硅氧烷类柔软剂在处理织物表面上相互作用的模型,却能很好地揭示出其整理效果的由来,如图3-1所示,即典型的氨乙基氨丙基聚硅氧烷的氨基,由于静电引力被吸附在带负电荷的棉纤维表面上,同时,其部分质子化氮质子的相互排斥作用,导致聚硅氧烷段能均匀地铺展在纤维表面,并形成分子级厚度的表层,整个聚硅氧烷链段由氨基锚固在纤维表面上,而位于两个锚固基团(即氨基)之间的硅氧烷链段形成自由的环状,所有硅原子上的两个甲基指向最外层空间,这就使引入亲水基(指氨基)的聚硅氧烷仍旧是疏水性表面的原因所在。所有呈环状的硅氧烷链段都是背向纤维表面的取向性,由于环状链段易于移动和弯曲,使整理织物相互接触几于不产生摩擦,而弯曲链段外部实际上成为整理织物卓越手感的代表了。

用上述基本模型,两种亲水性氨基聚硅氧烷的作用模型可描述如下:

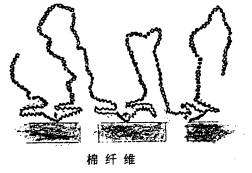

在侧链氨基的聚硅氧烷上同时引入中性亲水性基团(如聚醚)侧链的共聚物,则其聚醚的质量比决定整个大分子聚合物的亲水性大小;同时,其整理的柔软性随聚醚所占质量比的增大而变差。聚醚侧链成为水扩散到纤维表面的通道,形成亲水层。以使氨基/聚醚共聚硅氨烷甚至可使疏水纤维也呈现出亲水性,而其手感的变差可以从模型找到答案。即环状的硅氧烷链段的活动性受到相邻的较少弯曲的聚醚链段的限制。硅氧烷链段和聚醚链段均可倒伏在纤维表面,即手感是两者混合组成的。如图5示意

|

|

|

图5 氨基/聚醚聚硅氧烷的作用模型 图例:000000-同前 ﹏﹏﹏-聚醚链段 |

线性氨基和聚醚嵌段共聚硅氧烷,由氨基的锚固作用保证了整个聚硅氧烷链段被牢固地锚在整个织物表面,其中亲水性链段以倒伏的形式存在于纤维(或低洼处)表面,致使能在纤维表面形成亲水层,而嵌段共聚物由锚固基团(即氨基)与纤维相互作用,并没有减少两个锚固间环状硅氧烷链长度,弯曲性和可移动性,保持了聚硅氧烷原有柔软平滑性,而且,水分子可以在纤维表面不受阻碍的传递,形成柔软与亲水兼容性如图6示意

|

|

|

图6 氨基聚醚线性嵌段共聚硅氧烷 (AB)n的作用模型 |

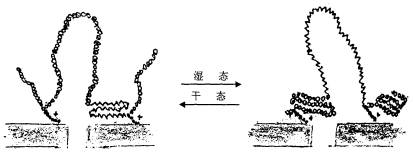

不过,作者认为:氨基和聚醚线性嵌段共聚物的作用模型,在其锚固点不变的情况,视不同的环境可分成二种表现的模型。干态时,环状硅氧烷链段在织物表面的最外层,而聚醚链段则倒伏或卷曲在织物表面上,湿态时,则环状聚醚链段处于织物表面的最外层,而硅氧烷链段则卷曲或倒伏在织物表面上。即两种不同链段能随环境变化发生触发作用,其变化可以如图7示意。实现干态时有良好的柔软性,湿态时有优良的亲水性。嵌段共聚物链段的取向变化,在既防污又易去污的含氟整理剂的双重作用,就是用这种假设来说明的。

|

|

|

图7 线性氨基聚醚嵌段共聚硅氧烷(AB)n在不同环境中的模型变化 干态:最外层是硅氧烷环链 湿态:最外层是聚醚环链 |

五、聚硅氧烷膜的形态。[33-37]

关于聚硅氧烷柔软剂的结构与应用效果,已进行了较为深入而广泛的研究,并提出了其作用模型,为人们更有效和更好的发挥聚硅氧烷的功效提供了极为有价值的资讯。可是,近年来关于膜性质,形貌和涉及其分子聚集体构型,构象的研究是人们研究的新课题,而聚硅氧烷的表面性能与其膜的形貌的关系,也是业界科技人员所希望了解的新情况。而且,这方面的研究报导甚少。目前,不同官能团改性聚硅氧提供的新功能的认识,大都是此官能团所具有性能来解释,难免有些不够深入,至于整个聚硅氨烷在织物表面的状态及其官能团在分子链上排列的微观状况,知之甚少。

近年,安秋风等人应用原子力探针扫描电镜(AFM),观测了各种官能性聚硅氧烷处理(事先经过予处理的)单晶硅片(模拟纤维素的羟基,以及避免纤维探针作用时的弯曲变形)试样,试样事先通过全反射傅立叶红外确认系单分子层膜,兹将有关的观测结果,简介于后。

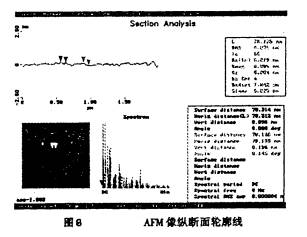

由氨乙基氨丙基聚硅氧烷处理单晶硅片上单分子膜的AFM像其三维图像(从略)可知:亲水性硅基板上形成疏水膜,说明聚硅氧烷在单晶硅片表面排列方式与纤维表面相同,即甲基朝向空间,硅氧偶极键和质子化氨基指向硅基板表面,硅膜非常均匀,为均一相结构,其表面粗糙度非常小,硅膜纵断面轮廓线如图8所示。在2µm扫描范围内,表面均方根粗糙度[Imag.Raw(ag)]只有0.08nm。

硅膜纵截断面轮廓线起伏幅很小,是其宏观上平滑性的由来,氨基的均匀取向排列方式是其整理效果的依据,上文已有所阐述,这里不再重复。

羧基聚硅氧烷是由聚二甲基硅氧烷链和多个羧基硅链节组成,经中和后是阴离子硅氧烷聚合物,与上述氨基聚硅氧烷(中和后)阳离子硅氧烷聚合物不同,其单分子膜的AFM像和三维像(从略)与氨基聚硅氧烷有很大的差异。

在有羟基的硅基表面,受氢键作用影响,成膜时硅氧烷链段虽仍按能量方面有利于甲基朝外的取向排列模式,而阴离子羧基表面负电荷影响优先采取偏离硅基表面的方式排列,以求降低体系能量而稳定。

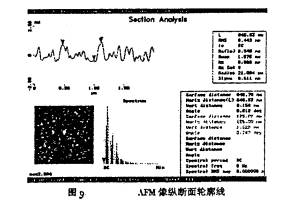

原子力探针扫描羧基聚硅氧烷单分子膜时,在二甲基硅烷的疏水区与羧区感受的作用力不同,其AFM像为形态学不均一结构。其三维像尤为明显。其中凸起的峰是阴离子羧基或其部分吸水后的羧基,连续相中不清晰的丘陵带为二甲基硅氧烷膜部分,而且依阴离子羧基偏离硅基板表面的程度,凸起的峰高矮不一,这可由羧基聚硅氧烷膜的纵截面轮廓线表明,如图9所示

羧基聚硅氧烷的这种排列方式,导致单分子膜的粗糙度增加,在2µm扫描范围内的均方根粗糙度[Imag.Raw(ag)]达0.39nm,是上述氨基聚硅氧烷的4.88倍。由于羧基聚硅氧烷膜粗糙度大,其处理织物间摩擦系数也较氨基聚硅氧烷大些,柔软滑爽性也稍差,但吸湿性获得了明显的改善。

六、结语

1、聚硅氧烷涉足纺织化学品应用领域是它工业化生产10年之后的事,在纺织工业应用聚硅氧烷最初二十年内,以用于拒水整理为主流,少量羟乳和硅氧烷弹性作用于纺织品的柔软整理。随着改性技术在聚硅氧烷生产上工业化应用后,聚硅氧烷作为纺织品柔软剂应用才闪亮登场,很快成为一大望族,氨基聚硅氧烷是当之无愧的领头羊,并由氨基聚硅氧烷领衔开发了"超级柔软整理"。

2、聚硅氧烷柔软剂由应用于纺织品,已逐渐向其它印染助剂和功能性整理等方向渗透开拓新的应用领域,如改善粘合剂的柔软性的添加剂,改善某些功能性整理织物的手感发硬或粗糙感的添加剂等,如免烫整理,含氟三防(防水、防油和防污)和易去污整理等方面。值得一提的是:国内一些专家根据实践,认为聚硅氧烷不能与含氟防护剂同浴使用,否则会影响其防水或防油性能。这是目前生产上碰到的实际问题。可是,造成这种现象的根源有待进一步探讨。是未找到与含氟防护剂匹配的聚硅氧烷品种而造成的错觉呢?还是确有其什么原因? 如能进行一些基础研究,查明原因,找出其规律则对生产是大有俾益的。近来己有一些聚硅氧烷柔软剂证明可用于含氟防护剂。最近,GE公司推出的环氧基聚硅氧烷柔软剂,Magnasoft Neo YS就是一例。[38]

3、在改性聚硅氧烷中,对氨基聚硅氧烷的开发研究己进行了相当的程度,尚有许多工作可深入探索,从其整理产品的风格角度上看似乎有一定局限性,如在柔软而兼有干爽、蓬松(丰满)或滑糯等风格,将能提高整理产品的水平和增加

其附加价值。而其它改性聚硅氧烷的品种开发能否在柔软风格化方面变化提供新的启示是今后所期待的。

4、聚硅氧烷高分子本身是生理惰性,对环境无毒害污染的[4、39]。聚硅氧烷废水容易与污泥中物质结合,以致废水污泥如何处理是决定聚硅氧烷命运的,如果焚化将转变成非晶硅,当灰份填土时,不存在环境问题;如污泥用土埋,会被生物降解,将转变成无机硅形式,二氧化碳和水的自然界存在的物质。但作为柔软剂应用都制备成O/W乳液供应用的,乳化剂的环保性能才是问题的核心。例如Avivan SO(原汽巴精化产品、非离子、改性聚硅氧烷乳液)的毒性/生态性:

无特殊生理或生态危害性;不能入口,老鼠口服LD50>150OO mg/kg;对兔子皮肤有轻微的刺激,对其眼睛无刺激性;在活性污泥中易被微生物消除,且不会损害其降解活性;短期接触时鲑鱼能耐受量为280mg/L[40]。目前,常用的乳化剂烷基

酚聚氧乙烯醚(APEO)和脂肪醇聚氧乙烯醚不仅它们的生物解降率低(分别为40-80%和>80%),而且APEO己经受到限制或禁用(纺织品和服装上APEO允许限量不超过0.1%,甚至更低)应选用合适的乳化剂取代为妥,否则产品出口欧洲容易出问题的。

参考文献

l、J.T.Marsh

Textile Finishing(1946);250-274

2、张济邦,有机硅柔软剂的现状和发展方向(一)(二)印染

1996(6)34;(7)36

3、唐薇等,聚硅氧烷在织物柔软整理中应用,印染

1983(1);16-18

4、刘昌龄译,化学方法是手感良好的因素,印染译从1999(4);28-34

[原文载Textile Month 1996(3);33-37

5、王秀玲译,用于纺织品的有机硅树脂,印染译丛

1999(4);35-37 [原文载International Dyerl998(4);39-41

6、杨栋梁等,端羟基聚硅氧烷乳液稳定性的探讨,印染助剂

1997,14(4);1-5

7、刘学,硅酮弹性体在纺织产品上的开发应用研究,1987年全国后整理学术年会议论文

8、王秀玲译,有机硅柔软剂和硅烷偶合剂对棉织物特性参数的影响,印染译丛,1994(6);42-50

[原文载:TRJ

1993(10);557-565

9、P.Haberede(罗艳译)有机硅柔软剂:结构与效果的关系,纺织导报

2002(3);63-64

10、蓬建星,有机硅织物整理剂,全国染整新技动向研讨会论文报告选集(1999,9,上海)

11、许无巨,氨基硅酮用作柔软剂的结构活性关系,印染助剂

1996(1);41-42(28)

12、郭士志,氨基官能团硅氧烷柔软剂的结构活性关系,纺织科学研究,1896(4);43-51

13、陈荣圻,氨基聚硅氧烷柔软剂,1998年上海印染学术年会论文资料集;98

14、谢洪德,水溶性有机硅柔软剂合成,胶体与聚合物,2001,14(4);26-29

15、张济邦,有机硅整理剂及其纺织品,印染助剂,1998,15(1);28-52

16、陈荣圻,氨基硅油存在的问题和解决的办法,印染助剂 2002,19(2);1-5

17、H.J.Lantenschlager,et,al.Structure

activity Relationship of aminofunctional Siloxanes as componets in softening

finishes, TCC, 1995 27(3);27-29

18、A.J.

Sahia, Use of Silicones To enhance the Aesthetic and functional properties of

microfibers, TCC, 1997,26 (8);13-16

19.、A.

J. Sohia,Modification of The Taxtile and physical properties of micro fibers

Blends with Silicone polymers,TCC,1995,27(9);79-81

20、王秀玲译,降低氨基有机硅织物柔软剂的泛黄性,印染译丛,1994(6);37-39

[原文载ADR,1992(9);58-65]

21、陈荣圻,低黄变和亲水性氨基聚硅氧烷的发展,江苏省印染助剂情报站第二十二层会论文集(2006/10,苏州)

22、祝海霞,亲水性氨基改性有机硅微乳的合成及应用,染整技术,2003.(5);34

23、安秋风等,生态织物整理剂-聚醚/氨基硅油的性能研究,印染助剂,2004(1);18-22

24、王绪荣等,新型亲水氨基硅油KG4-9878的研制及应用,染整科技,2004(5);41

25、

A.M.Czech,et.al., Modified Silicone Softeners For Fluorocarbon Soil Release

Treatment,Tcc,1997,29(4);26-29

26、沈云等,纺织柔软剂的突破Magnasoft

JSS,第六届全国印染后整理学术研讨会论文集(2005青岛);528-532

27、T.Hohberg,控制织物湿度的新方法,纺织导报,2005(10);38-44

28、陈全伦,氨基改性有机硅微乳形成的研究,印染助剂,1997(4);9-11

29、张墩明等,有机硅微乳液的研究进展,有机硅材料,2003,17(1)17-21

30、安秋风,AS-1氨基硅微乳织物整理剂的结构与性能研究,印染助剂,1998(4);9-11

31、祝海霞等,阴离子型有机硅微乳的合成及应用,印染助剂,2003(6);29-37

32、程建华等,氨烃基改性聚硅氧烷的合成及微乳化研究,印染助剂2002(1);35

33、A.Berech,et.at.,Silicones

on Fibrous Substractes: Their Mode of Action,AATCC Review 2001(l);45-49

34、P.

Taranekar,et al., Distinct Sauface Morphologies of electropolymerized

Polymelhylsiloxane Network Polyprrole and Comonmer

films,Langmuir,2002,18,7943/7952

35、P.A.Johnson,er.at.,X-ray

photoelectron spectroscopy and differential capacitance study of

thiol-functional polysiloxane films on gold supports Langmuir,2004,20,9621/9627

36、安秋风等,官能基聚硅氧烷的膜形态与定向排列方式,纺织学报,2003,24(3);40-42

37、安秋风等,长碳链烷基聚硅氧烷的成膜性与膜形貌,纺织学报,2006,27(5);13-15

38、新型纺织柔软整理剂,纺织导报,2007(2);74

39、何中琴译,织物用有机硅和生态保护,印染译丛,2000(1);57-58 [原文载:Colourage,l998(3);39-40]

40、黄茂福主编,化学助剂分析与应用手册(下册);2727,中 国纺织出版社,2007年 11月