‘液晶’文摘yd8410

1、物质的液晶态和液晶高分子

资料来源:《液晶高分子》周其凤 王新久著,1994/5;超星电子图书馆藏书

注:文中所注参考文献请查原著

众所周知.物质分为三态:气态、液态和固态.物质的状态在适当条件下可以互相转变.在固态(一般指晶态),组成物质的原子或分子规则紧密地排列着.形成晶格,X射线衍射会给出很规则的衍对光斑.地球上98%以上的物质是晶态,而且晶体结构的类型繁多.晶态的物理性质多呈各相异性的,有固定的熔点(非晶则没有).外观上两对应晶面的夹角相等……。当温度升高时,晶体会由于原于或分子的热运动加剧而使晶格解体,开始出现流动性.这时物质不再具有规则的外形和各相异性的特征了,从而变成液体.在液体中,原子和分子不再整齐有序地排列,但是相互自仍然结合得很紧密,只是不再是最紧密堆积.与晶态相比,它的体积变化不很大,但是不再具有固定的外形,它可以流动,由于重力的作用,其表面呈水平.继续加热,超过沸点,物质就从液态转变为气态.这时近程有序也没有了,分子之间的束缚非常小。由于热运动,它充满整个容器,不再具有水平表面了.有时也有例外,有的物质可以直接从固态转变为气态,即升华,例如碘;反之,即称为凝华,譬如水汽直接凝结成冰花就是凝华现象的一例。

随着人们对物质状态认识的深入,发现物质除了上述三态外,还存在等离子态(plasmas)、非晶固态(amorphous solids)、液晶态 (1iquid crystals)、超导态(super-conductors)、中子态(neutron state)等。其中液晶态正是本书的中心内容。

液晶并不罕见,迄今已经发现两万种以上的液晶性物质。液晶这一形态已经成为一个颇大的物质家族。说起液晶的友现,还是100年前的一段故事。奥地利的植物学家Rinitzerd在1888年从显微镜中观察到一个厅怪的现象[1],胆甾醇苯甲酸酯在145.5℃时,熔化成一种雾浊的液体;在178.5℃时,突然全部变成清亮的;当冷却时,先出现紫蓝色,不久后即自行消失,物质再次呈混浊状液体,继续冷却,再次出现紧蓝色,然后固化成白色的结晶体。Reinitzer对在晶体(固态)和清亮态(液态)之间出现两个熔点等现象百思不得其解,于是他将样品连同他的实验观察一起寄给当时著名的德国物理学家Lehmann。Lehmann在他自已安装的有热台的偏光显微镜下作了仔细的观察.他的结论是:在145.5℃和178.5℃之间,胆甾醇苯甲酸酯呈现一种新的物质形态1在徘徊几年以后,他给这一物质形态取名为液晶[2],

曾有人建议采用介晶态这一名词,认为这一名词可以避免某些错误理解。介是人们仍然喜欢液晶这一术语,因为它很形象,从而得到厂泛采用。现在的知识告诉我们,冷却时胆甾醇苯甲酸酯在178.5-145.5℃之间实际上出现了两种液晶态,第一次出现的紫蓝色对应于蓝相(blue phase),第二次则是胆甾相(cholesteric

phase),已经发现的液晶相多达20余种,蓝相和胆甾相只是其中的两种。

2、生物性液晶高分子

资料来源:《液晶高分子》周其凤 王新久著,1994/5;262超星电子图书馆藏书

注:文中所注参考文献请查原著

细胞膜是细胞的重要组成部分,细胞膜起首把外环境和内环境分隔开的作用.为了让离子能扩散穿过细胞膜,并让气体进行内外交换,细胞膜应该具有选择的功能.开始时,人们认为细胞膜只起着对扩散和穿越的屏障作用,现在则普遍认识到,细胞膜在细胞内外的化学物质的输运、能量的转换以及信息的传递等方面起着至关重要的主动作用.

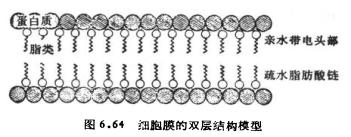

细胞膜的主要成分是水、脂类和蛋白质,其中水的体积比约为30-50%,脂类和蛋白质之间的比例与细胞类型有关,但是大致1︰1.脂类只有形成单分子层或双分子层的特殊性质,这是由于它们是双亲性的,在分子的一端有亲水基团,而在分子的另一端有疏水基团的缘故.细胞膜就是由脂类和蛋白质组成的双层膜,脂类分子形成双分子层,其亲水基团向外,而蛋白质分子被吸附在亲水基团上形成上下两个蛋白质层,这实际上类似近晶相结构,如图6.64所示,

这个细胞膜模型是由Daniell和Davson[101]提出的.电子显微技术和x射线衍射证实了细胞膜确实是双层结构,该夹心结构厚约80Å,每一层厚40 Å

.

细胞膜中脂类双层的主要成分是磷脂,它随温度而发生结构变化.降温时,在低于清亮点(~200℃)的温度下.还要经过一次吸热转变.这时出现了结晶相到液晶态的相转变.该转变温度随着脂肪酸链的长度的增加而增加,随链中不饱和度的增加而降低[102].当膜(P261)

上的磷脂处于液晶态时,小分子就比较容易地穿膜而过,而实现离子传递和分于运动.然而当磷脂是结晶态时,小分子就不能穿过了.

膜的蛋白质可以分为两类,一类是外源性的,另一类是内源性的.外源性蛋白质可以用水从膜中萃取出来,也就是采用改变离子浓度和(或)改变pH值的方法来萃取.内源性蛋白质只能用去污刘、表面活性剂或者用能溶解脂类的有机溶剂等才能够从膜上移走.外源性蛋白质与膜表面是靠静电力结合的,而内源性蛋白质在膜的内部,主要是由范德瓦尔斯力所束缚.低分子量的蛋白质加水能形成它们自己的液晶结构.如果这些蛋白质具

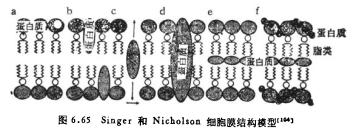

有像磷脂一样的极性,则更是如此.蛋白质分子的极性部分可以溶于水,而其烃链基团则溶于细胞膜的脂类中,与脂类的头部结合,这就是vanderkooi和Green[103]的观点.Singer和Nicho1son[104]提出了修改后的细胞膜结构模型.他们认为蛋白质可以在脂类中漂浮,因为脂类和蛋白质在溶解或熔化时可以流动,并且它们的固体或流体可以存在于同一膜上.图6.65中绘出他们提出的细胞膜模型.在(a)中蛋白质位于脂类双类的外表面上,在(b)中有蛋白质伸入脂类层中,并且借助旋转和侧向扩散穿过脂类双层,见(c).在(d)中一个蛋白质伸达整个脂类双层,在(e)中有蛋白质出现在脂类双层之间,在(f)中显示出有的蛋白质成α-螺旋包围着表面的蛋白质.这些模型表明,蛋白质与脂类层表面、层中、层间的结合存在有许多可能性.

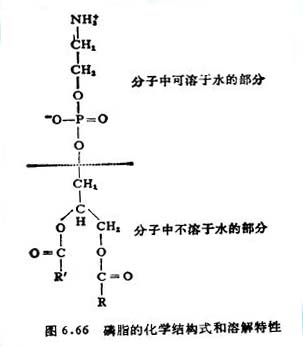

细胞膜中的脂类主要是磷脂和甾醇(例如胆甾醇),它们都是双亲性化合物,即常常构成溶致液晶.图6.66是磷脂分子的化学结构式以及它的溶解特征.R和R链通常含14-18个碳原子,是疏水基因,而另一头是亲水的极性基团.在双亲性化合物中.通过加水可以形成层状相,继续加水会形成立方相,水再增加又产生了六方相,继续增加水,接着形成胶束或胶球结构,最后变成均匀的溶液.层状相、立方相和六方相部是溶致液晶相.

细胞膜中的脂类可以具有上述三种基本的溶致相结构.细胞膜中的脂双层结构的脂类,如果它的非极性烃链短.且合有双链,则它们发生相变形成液晶相的温度会很低.因为烃链短,便减少了烃链层基相互接触的机会,反式双链进一步使得烃链发生扭转而难于相互堆垛成有序结构.另外,细胞膜的胆甾醇脂能增加脂双层结构的力学稳定性.(P262)

此外,细胞表膜的重要结构成分——几丁质是一种多糖聚合物,它们沿着细胞成左旋的螺旋排列.前面在第三节中还介绍了一些生物性胆甾相液晶高分于,包括DNA和RNA.一些病毒,节足动物和甲壳虫的外壳、角质层和角膜晶体等,它们都具有螺旋结构.这种螺旋状排列还见于海鞘、植物细胞壁、无脊椎动物的结缔组织以及脊椎动物的软骨等[105].可以说,螺旋结构可能是从分子到生物结构中所见到的一个共同构造,对于这类液晶结构的了解是进入理解生物结构的一个途径.

此外,对光合作用起着举足轻重的作用的叶绿素,也表现出液晶特性[104],从叶绿体中提取的叶绿蛋白,呈双折射现象.李约瑟[107]最早指出了横纹肌(以及有髓鞘神经)与近晶相液晶也有相似之处;

April还进一步认为横纹肌的肌纤维能以一种以上的液晶态存在[108],在休息时的肌纤维形成类似近晶相液晶的分子排列.

还是这位英国著名生物学家和科学史专家李约瑟在1950年曾经大胆而精僻地指出:“生命系统实际上就是液晶.更正确一点应当说.液晶态在活细胞中无疑是存在的[107].生物性液晶态值得进一步深入钻研,这些研究对深入理解液晶这一物质形态,更重要的是,对了解生命系统是非常有意义的.

3、功能性液晶高分子膜的透过性

资料来源:《液晶高分子》周其凤 王新久著,1994/5超星电子图书馆藏书

注:文中所注参考文献请查原著

由高分子与低分子液晶构成的复合膜具有选择性的渗透性.从而可能广泛应用于许多工业领域.例如离子交换膜、氧富集膜、电荷分离膜、脱盐膜、人工肾脏透析膜等.这种功能膜易于制备成较大面积,具有一定强度,有良好的参透性,而且对电场,甚至对溶液pH值有明显响应.

将高分子材料聚碳酸酯(PC)

![]()

和小分子液晶4-乙氧基苄叉-4’-对氨基丁苯(EBBA)

![]()

按40/60混合比制成复合膜,可以用于气体分离,它对气体的透过率曲线见图6.67[109].图中标号1-6分别表示C4H10,I-

C4H10, C3H8,CH4,He和N2.在液晶相.气体的渗透性大大增强,而且更具有选择性.特别有意思的是在从结晶-液晶相相变附近,透过率增大了数十倍.

控制加在上述复合膜上的外电场,将改变液晶高分子的排列取向,因而改变气体的透过率,见图6.68[110].复合膜是由聚碳酸酯和4-氰基-4’-正戊基联苯(CPB)

![]()

小分子液晶构成的,试验气体是C4H10,其中曲线1-5分别对应于不同的外加电压.电压增加,由于CPB是正介电各向异性的,这时分子更倾向垂直于膜面

|

|

|

|

|

曲线1-5分别对应于外电压为0,60,160,435,730伏 |

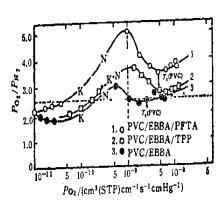

(1)PVA/EBBA/PCTA(2)PVC/EBBA/TPP (3)PVC/EBBA |

|

|

图6.67 PC-EBBA 复合膜的气体综合考察曲线 |

图6.68 PC/CPB复合膜在外电场作用下对气体C8H18的透过率, |

图6.69 PVC-EBBA复合膜对氧的分离系数; |

|

|

|

|

AZO-CR:偶氮苯-桥接冠醚(A)光照K+传输曲线(B)K+传输机理 |

|

|

|

图6.70 AZO-CR-PVC-EBBA 复合膜对K+的光促进传输 |

排列,使得C4H10的透过率显著增加.电压增大.对气体异构体的分离系数也因取向而增大.例如,加压对n

C4H10/I- C4H10的分离系数γ从零伏时的2增加到730伏时的5.

适当设计这类复合膜还可以有效地分离或富集混合气体中的某一成分.见图6.69.实验发现由聚氯乙烯 (PVC)-[CHCl-CH2]m--,小分子液晶EBBA在全氟丁基胺PFTA:(CF3CF2CF2CF2)3N和

TTP:(HCF2CF2CF2CF2CH20)

3PO中构成的复合膜对氧气的分离颇有效[110].

高分子聚合物-液晶-冠醚复合膜在紫外(λ=360nm)和可见光(λ=460nm)照射下,金属离子K+会发生可逆扩散,复合膜的这一奇异功能可以用于人工肾脏和环境保护,见图6.70[110].最近,覃军等人还研究了冠醚液晶/PVC二元复合膜的离子传输性质[111],也发现Na+,K+,Li+在复合膜为液晶态时的传输速度比在晶态和各向同性液态快.

普遍认为.液晶-高分子膜的选择性渗透性质,是由于粒子(气体分子、离子等)的尺寸不同,因而在膜中的扩散系数有明显差异,这种膜甚至可以分辨出粒子直径小到0.1nm的差异.这一性能颇引人注目.

如果将液晶-高分子两者同时结合到液晶高分子中,预计会有类似的,甚至更优越的选译性渗透性质.

4、液晶变色染料

资料来源:《染料化学》郑光洪

冯西宁编,2001/10;超星电子图书馆藏书

早在1888年人们就知道液晶有机物质,它们的颜色对温度和压(P 366)力很敏感,随温度和压力变比而改变颜色。

液晶一般分为四类,即层列型(smectic)、向列型(nematic)、胆甾型(cholesteric)相和双笼型(disectic)、显示颜色的液晶是前三种。它们分子排列的特点是:层列型液晶分子定向排列成整齐行列,分子主轴相互平行,首尾相接成线状,与其单分子层平面垂直;向列型分子主轴也是平行的,但不呈层状排列:胆甾型分子的组合像—叠薄膜那样,也排列成层,各层分子间互相有一定角度。

液晶热敏变色的机理是其结构随温度变化而引起对光反射和透射性能发生变化而产生的。当一束白光照射在胆甾型液晶上时,由于这类液晶具有螺旋体结构特征,它对白光发生选择性吸收和反射某些波长的偏振光,表面反射和透过两种不同颜色的光、而且这种颜色随分子螺旋结构的伸长或缩短而变化。螺旋结构对外界因素(例如温度)非常敏感.螺旋结构的伸缩随湿度而变化.使反射和透过的光波长也变化、产生不同颜色。另外、即使螺旋结构不发生伸缩变化,液晶本身的光学各向异性也会产生颜色变化:所以液晶具有非常灵敏的热变色件能,液晶热变色颜色与温度的关系如下所示:

据报道,国外己开发一些专门用于纺织品印花或染色的热变色液晶,变色温度在30-100℃、变色的温度宽度可任意调节,颜色可以连续变化,温度变色灵敏度可达±0.2℃,最适宜的纺织品热变色液晶的温度范围约为5℃左右,一般变色起始温度(红色)接近28℃,变到蓝色接近33℃。因为这一温度符合环境温度及人体各部位温度变化。

许多有机化合物可制成液晶,例如.对位氧化偶氮苯甲酸酯的同(P 367)系物,对位氧化偶氮苯甲醚的同系物,对位氧化偶氮肉桂酸酯的同系物,胆甾醇苯甲酸酯,胆甾醇壬酸酯以及下示结构的同系物:

用于纺织品印花的液晶主要是胆甾醇的酯类化合物。应用时可以单用胆甾醇液晶,也可以将液晶与结构类似的非液晶的化合物混用。

在采用液晶作为热敏变色物质时,需先将胆甾醇壬酸酯溶解在石油醚中,于60℃加热5min,使溶剂蒸发,再经80℃处理,制成液晶。此种液晶可以分散于聚酯预聚物中,对合成纤维织物进行涂层加工.也可以采用涂料印花方式对织物进行印花,可获得在28℃下会变色的织物。

又如用胆甾醇油酸酯的混合物溶解于矿物油溶剂制成的液晶,在30-36℃范围内会发生变色.可用于涂料印花。而用胆甾醇壬酸酯、胆甾醇酸酯以及甾醇氯化物的混合物可制得从27-35℃范围内变色的液晶,聚酯织物进行涂层或涂料印花后,可获得从深棕色到暗紫色的变色织物。

为了增强它的色强度,也可将它和染料或颜料一起混合应用,以便增加颜色深度。但需仔细选择染料或颜料。例如将胆甾醇油酸酯、胆甾醇壬酸酯、胆甾醇丁酸酯以及胆甾醇亚油酸酯和桃红色染料混溶于氯仿中.可制得在23-31℃范围内变色的液晶混合物,可从桃红逐渐变成红、橙、黄、绿和蓝色,当温度超过3l℃后就变回到桃红色,颜色深度比未加桃红色染料的液晶混合物深得多。

事实上,液晶对纤维是没有亲和力的,所以它用于纺织品.要通过涂层或涂料印花来提高粘着牢度,为了易于应用和提高它的稳定性,最好先将它制成微胶囊,然后将它的微胶囊分散于液态粘合剂(P 368)中,制成印染油墨。这种油墨可以用常规的涂料印花或涂层加工工方法固着在纺织品或服装表面,获得极好的稳定性和牢度。

液晶变色材料的优点是变色灵敏度高,一般在温度变化不到l℃就会引起颜色明显变化,而且选用不同液晶材料可在很广的温区发生变色,例如从-2~100℃以上的温区。 已经指出。纺织品和服装的液晶变色温区一般在-10~35℃范围内,特别是在28-33℃最为适合。液晶变色材料的另—优点是耐光稳定性好,它和其它有色物质不同之处是它产生颜色是由于它的分子在液晶中的形态和聚集状态发生变化使之反射和透射颜色发生变化,光对分子本身影响较小。

液晶变色材料也存在许多不足之处.这主要是价格高,另外它对化学物质也非常敏感.容易降低变色效果.发色效应也比染料要低得多。如上所述它最好分散于高分子粘合剂或涂层中,并固着在黑地色上才有好的效果,如果直接固着在多毛细孔的纺织品表面,效果并不好。此外、由于它对纤维没有亲和力、必须靠粘合剂固着在纤维上,如果未制成微胶囊,它的耐水洗和耐溶剂牢度不够好。但粘合剂等高分子物用量过多,又会降低它的颜色鲜艳度和产品的手感。这些缺点是当前它未广泛应用的主要原因,不过将它用于一些高档的时装还是有希望的。

5、

液晶显示器

资料来源:《现代电脑外部设备:原理 选购 使用 维护》伊大成 伊靖主编,1997/8;超星电子图书馆藏书

目前液晶显示器的主要缺点是清晰度较低,屏幕尺寸较小、是其与CRT显示器竞争的主要弱点。目前研究的新型液晶显示技术正在这些方面作出努力。

液晶材料属于有机物,可用种类有数百种之多。LCD的性能主要取决于液晶材料的混和技术。实用液晶材料多由数种原料混和而成,因此新型实用材料层出不穷。如:

宾主效应液晶材料可以显著提高显示器的对比度,制成的显示器可以在不使用偏振片的情况下增强屏幕的亮度。而且功耗极低,用于无源矩阵式显示器时,功耗大约只有50mw。

FLCD铁电型液晶显示器电光响应速度为微秒级,比扭曲向列型快了千万倍,弥补了液晶显示器响应速度慢的缺点。同时铁电液晶还具有存储效应,电荷保存时间长。一种强诱电型液晶具有记忆功能,断电后图象仍能保持在屏幕上,可用作壁挂式电视屏幕。

目前便携式电脑显示器多由无定型硅制成,需要采用离散集成电路作为控制器件,从而增加了显示器的重量和体积,也使成本和功耗增大。因此液晶显示器很难制成大容量、大尺寸的显示器。近年研制出了多晶硅的液晶显示器,多晶硅具有较好的电气性能。利用单晶硅和多晶硅材料生产的显示板,晶体管和外部控制电路可以同时制造在一块衬底上,这种工艺不但增加了可靠性,降低了成本,而且提高了性能。这种显示器上象素的密度可以大大提高。目前已能生产1280×1024象素的液晶显示器,并且正在研制2560×2048的有源矩阵显示器。

在液晶显示器的扫描寻址方面,也有多种新技术在发展。如有源寻址新技术可用于无源矩阵,按半随机方式更新LCD行。这种方法一方面提高了无源LCD的对比度,同时有较高的响应速度,使性能接近于有源矩阵LCD。另一种自适应扫描寻址模式可以适应有源和无源矩阵LCD,可以极大地优化象素更新速率,提高显示器响应性能。

6、新型显示技术

资料来源:《现代电脑外部设备:原理 选购 使用 维护》伊大成 伊靖主编,1997/8;超星电子图书馆藏书

在前述多种新型显示技术中,有两种最具发展前途,目前已进入实用化阶段,并且有可能在不久的将来取代CRT和液晶显示器。

1.场发射显示器FED

FED的发光原理和产生图象的方法与目前最常用的CRT显示器基本相同.也是由阴极发射电子,电子轰击涂有荧光粉的阳极而发光。但与CRT不同的是FED采用面电子源,即显示器作成平板结构,作为电子源的阴极平板与屏幕上各发光点一一对应,因此不需要扫描电路,结构简单,性能则好得多。

与彩色液晶显示器相比较,FED性能高出一筹。它克服了当前液晶显示器存在的视角狭小和响应速度慢的问题。FED的视角可以达到160°,而彩色TFT液晶显示器仅为50°。FED显示器响应速度快达几ms,而彩色液晶显示器要几十ms。因此FED显示器可以用来在多媒体系统中显示活动图象。在显示器厚度上也可以作得比液晶更薄,功耗更低。因此FED显示器将是CRT和液晶显示器的有力竞争对手。

FED试制产品的主要性能可参见表3.7.2。(P110)表略

2.有机ELD显示器

有机电致发光(ELD)显示器也是一种很有前途的显示技术,属于自发光型平板显示器。其发光原理是,夹在金属电极和透明电极中间的有机材料组成的薄膜,在交变电场作用下发光。

这也是目前唯一的一种能直接将电能转化为光能的全固体薄膜平板显示器件。目前也已进入实用化阶段。其主要技术特点如下;

高对比度:可以在阳光下直接阅读信息。发光效率可达10-15 1m/w(流明/瓦),比液晶显示器件的5-6(1m/w)要高得多。

辉度可达1000cd/m2(坎德拉/平方米),而液晶只有70cd/m2。

视角宽:视角可达120°-160°可供多人同时观看。

功耗低:驱动电压20V,功耗0.2w。

目前ELD显示器存在的主要缺点是寿命还比较短,大约为5000h。