浅议棉布印花用活性染料的开发思路yd8308

陆宗鲁 山东纺织科学研究院

原载:《纺织品印花》06/12;-,07/1;043-045

【摘要】引用文献数据,分析讨论活性染料在棉布印花中的固色、水解、沾色情况,阐述提高商品活性染料中有效成分的重要意义。通过实验证实,二氯均三嗪活性染料,印花时可以分步固色,具有典型的双活性基特征。提出了棉布印花用双活性基染料的开发新思路。

【关键词】活性染料 双活性基 一氯一羟型 半水解染料 微波

一、概述

活性染料价格低,色谱全,湿牢度好,红、紫染料的颜色特艳,对织物加工设备没有太高的要求,工艺比较简单,很受印染厂欢迎。

打从1956年以来,活性染料棉布印花已经干了几十年。唯一不足之处,就是浮色太多,后水洗任务重,如若注意不够,就会发生皂洗时回染沾色,影响白地和花色鲜艳度。

有人提出:水和棉纤维上的羟基,在碱性介质中都能与染料发生亲核取代反应。伯醇基的反应速度,虽然比水快5.5倍[1],但反应时总要损失一部分染料。这是造成固色率低的根本原因,很难避免。

有人提出:在热处理过程,有部分活性染料还没有来得及反应,后处理时就被洗落下来,特别是反应活性较低的热固型染料,这也是固色率不高的原因之一。

有人用不同活性基的活性染料,测得的水解速率常数。它支持上述两种观点,试验数据见表一:

表一 活性艳红不同活性取代基(R)染料的水解反应速度常数(60℃,pH=10)[2]

|

|

二氯均三嗪 |

二氟一氯嘧啶 |

乙基砜噻嗪 |

一氯均三嗪 |

|

取代基R |

|

|

|

|

|

水解速率常数(K1min-1) |

3.3×10-1 |

6×10-2 |

3.5×10-2 |

4.7×10-4 |

注:二氯三嗪与一氯三嗪间的水解速率常数可以相差千倍。

按上述数据推理:低温型染料由于活性基过于活泼,容易水解;高温型染料太不活泼,反应难以充分。原因不同,但固色率不高的结果相同。强化工艺能不能提高固色率,鉴于印染厂生产设备条件,这方面的试验所见不多。

活性染料新品种开发,几十年来,除了与分散染料同浴加工用中性、弱酸性固色的以外,棉用活性染料,国内外都把选择活泼性适中作为开发重点,力求提高固色率。

就已开发的几十种新型活性染料来看,固色率有一定提高,但仍不很理想。近几年,有人提出了新思路,用既可以与纤维键合、也可以自交联的树脂型(三聚氰胺-甲醛)染料。实际上,这已经不是传统意义上的活性染料了。

下面列举一些常见的活性染料的固色率,可作参考;

|

类别 |

固色率% |

注释 |

文献 |

||

|

主流 产品 |

一氯、二氯三嗪型 |

55-75 |

固色率55-75%,二相法与常法比,各有高低。 |

[3] |

|

|

乙烯砜型 |

50-75 |

固色率50-75%,与二氯三嗪染料近似。 |

[4] |

||

|

二氟一氯嘧啶型 |

65.8-78 |

祗查到红、蓝色染料的固色率为65.8-78% |

[5] |

||

|

双活性 基类 |

一氯-乙基砜M型 |

>80[6] 85[7] |

反应性较高,汽蒸时间可较短,‘染料-纤维’键的耐酸稳定性较K型、KN型活性染料好。固色率最高80%。这类染料,国内比国外开发早10余年。 |

[6][7] |

|

|

乙烯砜一氟均三嗪型 |

70-92 |

烘轧蒸固色率80-95%,价贵, |

[8] |

||

|

双一氯三嗪KP型, |

85 |

印花固色率85%,染料中联上二个苯磺酸亲水基,亲和力低,易洗涤性好,只适用于印花,。 |

[9] |

||

|

交联类 |

二羟甲基三聚氰胺型 |

>95 |

固色率>95,弱酸性焙固,对织物强力稍有影响。 |

[10] |

|

|

涤棉混纺用 |

中性固色 |

阳离子菸酸三嗪型 |

— |

中性固色可与分散染料混合,T/C织物可一次性固色 |

[11] |

|

N-(β-硫酸酯乙基)磺酰胺,乙烯亚胺型 |

— |

可与纤维素加成。也可形成双聚体,沉积在纤维分子间隙中。着色率较高。用于棉或T/C织物印染 |

[12] |

||

|

活性分散 |

带有活性基的不溶性分散染料 |

— |

在焙固时不溶性分散染料染着涤纶纤维,活性基例如乙烯砜与纤维素纤维发生新核加成反应。 |

[13] |

|

|

暂溶性 |

硫酸酯暂溶性型 |

90-95 |

与溶靛素染料同理,硫酸酯作可溶性基团,水解后染料变为不溶性色淀。固色率90%-95%,色光偏暗,湿牢度也稍差一点。 |

[14] |

|

|

其他 |

固色 |

中性固色剂N-12 与双氰胺合用 |

+6.6个 百分点 |

外加固色剂法,活性染料艳红K-2BP固色率72.6%,比正常的小苏打法高6.6个百分点 |

[15] |

|

工艺 |

微波染色 |

+15%. |

热固型染料固色率:干烤大多降低,加湿烤比常法平均增加15% |

[16] |

|

表中数据,是指大多数染料的固色率范围,宋心远教授在近期的文章中提出[17],现有活性染料的固色率最高不过90%,关于乙烯亚胺和二羟甲基三聚氰胺型,是否存在环保问题,尚有待于生产实践。

在染料部门热衷于开发新染料的同时,数十年来,印染行业棉布印花用的却大多还是三嗪型、乙烯砜型染料,就连双活性型也很少用。主要是,用新染料成本高。再说,老染料的情况都已经熟悉了,换用新染料,换一个就得换一套,还没有到非换不可的地步。

如若在现有基础上,找出影响染料固色率的具体原因,找到费用不高的应对措施,可能更有利于推广应用。

下面我们就固色率和水洗沾色两个问题进行深入分析,以探讨棉印活性染料的开发新思路。不当之处,请大家批评指正。

二、固色率与水洗沾色情况研究

(一)活性染料固色率检测

1、求证染料性质与固色率间的相关性

二十世纪五六十年代,各地印染厂和科研单位,围绕这个问题做过许多测试。从那时的交流资料来看,活性染料印花固着率达到80%以上的极少,大多在60-70%之间。见表一:

表一 若干活性染料印花固色率与相关指标

|

染料名称 |

溶解度g/L |

亲和力 |

反应速 度 |

固色率[3] |

||

|

20℃ |

50℃ |

棉 |

人棉 |

|||

|

二氯三嗪 |

||||||

|

活性嫩黄X-6G(p83) |

90 |

120 |

低 |

快 |

72.3 |

85 |

|

艳红X-3B(p96) |

80 |

110 |

中 |

中 |

70.1 |

66.0 |

|

艳红X-7B(p99) |

40 |

70 |

中 |

中 |

53.1 |

47.4 |

|

青莲X-2R(p102) |

20 |

30 |

高 |

中 |

67.2 |

68.8 |

|

一氯三嗪 |

||||||

|

活性艳橙K-G(p119) |

40 |

60 |

高 |

慢 |

83 |

87.3 |

|

活性青莲K-2R(p157) |

- |

80 |

- |

- |

64 |

62.2 |

|

活性蓝K-R(p142) |

20 |

30 |

中 |

慢 |

62.3 |

44 |

|

乙烯砜型 |

||||||

|

莱玛索黄G(p152) |

20 |

30 |

低 |

慢 |

59.1 |

74.25 |

|

莱玛索蓝R(p162) |

100 |

- |

高 |

快 |

57.5 |

47.1 |

注:不注明出处的均摘自《染料应用手册——第六分册》纺织工业出版社,1988/9。文献[3]所用固色率测试方法;是将汽蒸固色后的织物,取水洗前/后样各一,溶于硫酸比色,测定染料量,求得固色率。

从表一中看:低温、高温、中温三类活性染料的固色率差别不是很大。固色率与染料的溶解度、亲和力、活性基相同的反应快慢之间,都看不出相关性。

2、商品染料有效成份测定

出厂的标准化染料中,含有添加物和不等量的水解染料成份,下面是对若干商品(标准化)活性染料的分析结果(见表四);

表二 标准化染料分析结果[18]

|

染料名称 |

分子量 |

有色体成分含量(%) |

有效成分含量(%) |

印花固色率[3] |

|

|

对商品 |

对有色体 |

||||

|

艳红3B |

712 |

50.5 |

27.1 |

35.5 |

70.1 |

|

艳红7B |

730.6 |

52.5 |

27.4 |

52.14 |

53.1 |

|

艳红10B |

685.5 |

64.16 |

51.4 |

80.1 |

50.5 |

|

橙HG |

728.5 |

46.1 |

56.25 |

78.7 |

83 |

|

黄RN |

613 |

64.5 |

47.5 |

73.6 |

73.6 |

|

黄HR |

699.5 |

59 |

54.1 |

91.6 |

69.15 |

|

汽巴克隆艳红3B |

875.5 |

77.1 |

35 |

45.49 |

- |

注:印花固色率摘自文献[3]

商品活性染料的有效成分(对有色体而言),自35.5%到91.6%,相互之间差别很大。表二看出,印花固色率大多等于或低于染料的有效百分率,显然,这是制约固色率的重要因素。表中也有固色率高于有效含量的艳红X-3B和橙HG,比较难解。

3、水解染料印花着色情况测定

有人通过测试提出,活性染料的固色率小于上染率 [19]。上染的如若难以洗净的话,必然影响固色率测试结果。

有人取染料艳红7B,橙HG加碱水解,用硫酸中和后,按不同浓度(#1,#2)配成印浆,印花→烘干(或加上汽蒸)→皂洗,用硫酸溶解纤维的比色方法,分别检测皂洗前后织物上的染料量,计算织物上水解染料着色百分率[18]。

表三 水解染料印花着色情况测定;

|

|

艳红7B |

橙HG |

|||

|

#1 |

#2 |

#3 |

#4 |

||

|

水解染料印着量 |

25.1 |

50.2 |

9.82 |

21.3 |

|

|

烘干水洗后织物上 |

织物上染料保留量 |

9.715 |

19.07 |

0.402 |

- |

|

着色率% |

38 |

37 |

4 |

- |

|

|

汽蒸水洗后织物上 |

织物上染料保留量 |

16.104 |

34.276 |

1.645 |

3.627 |

|

着色率% |

64 |

68 |

16 |

17 |

|

注:计量单位:1克织物上水解染料量(g×10-4),处理前后织物上的着色量均由硫酸溶解织物事用比色法测得。

烘干或汽蒸后的水洗条件均为:中性皂2g/L,纯碱12g/L,浴比1︰60,95℃,30分钟。

从表三看出:无论是烘干还是汽蒸,水洗后残留在织物上的染料量十分惊人(特别是艳红7B)。水解染料着色,使加工织物的固色率测定值出现虚高,这是影响固色率测定的另一个重要原因。

(二)一氯三嗪型染料印花固色率与沾色情况测定

按生产工艺进行模拟试验,测定活性染料固色率。生产上在皂洗前先用水冲洗织物,力求将浮色、浆料、化学品多去掉一点,减少皂煮槽内掉落下来的浮色,以减轻沾色。在这一点上,试验工艺处理方法不同:不水洗,直接皂煮。皂煮条件:中性皂2g/L、纯碱1g/L、浴比1︰60,95℃,30分钟。测定皂液中的染料总量与布上的沾色量,求得沾色率。

表四 艳橙HG工艺测定[18]

|

|

按染料有色成份计算 |

按染料有效成份计算 |

|

|

印花原始量 |

0.802 |

0.645 |

|

|

烘干后 |

键合量 |

0.04365 |

|

|

固色率%(键合) |

5.44 |

6.76 |

|

|

汽蒸后 |

键合量 |

0.543 |

|

|

固色率%(键合) |

67.7 |

84.18 |

|

|

皂煮后 |

织物上染料总量 |

0.58 |

|

|

固色率%(着色总量) |

72.31 |

|

|

|

水洗皂煮后染料剥落量 |

0.222 |

||

|

白布沾色 |

0.0078 |

||

|

皂液中染料沾色率% |

3.5 |

||

注:①测定计量单位:染料(克)/100克绝干布

表中看出:汽蒸后与纤维键合的染料有0.543克,按有效染料计算时固色率为84.18%,按商品染料计算时固色率为67.7%,如果按皂煮后织物上染料总量计算,固色率则为72.31%。由此看出,商品染料中的水解成分对键合率测定有两种影响,有高也有低。

水解染料量计算:商品染料减去有效染料量得0.157克水解染料,有效染料减去键合量得0.1026克是为新发生的水解染料。水解染料总量为0.2596克。因此,印花工艺过程中新产生的水解染料占水解染料总量的40%。商品染料中原有的水解染料占水解染料总量的60%。

从以上试验数据看出,染料中的水解染料成份,和水解染料着色,是造成固色率测定值误差的二个主要因素。因此,要正确评价某个活性染料的固色率,必须以染料的有效活性成份为计算基础。要正确评价染料的固色率,必须先剥净织物上非键合染料。

(1)热处理条件对印花固色率的影响

以下试验,均以染料的有效活性成份为计算基础;样品评价前都用DMF做了剥色处理[18]。

注:文献[18]的试验条件是:印花色浆按通用配方(小苏打、海藻胶);满地印花;烘干机烘干;还原蒸箱104℃,7分钟。固色率测试测试方法:用三氯化钛滴定,测出染料中的有色体百分含量;用硝酸银滴定,分别测出染料中的有机氯与无机氯百分含量,算出有效活性染料百分含量。

固色率测定;将烘干或汽蒸固色后的织物,取水洗前、后样各一,用二甲基甲酰胺水溶液(1︰1)沸煮12分钟,浴比1︰20剥色,烘至绝干后,称量并溶于硫酸中,比色测定染料含量,求得固色率。以下引用的文献[12]测试测试方法,与此同。

一氯三嗪型染料,不同汽蒸条件得到的固色率见表五。

表五 一氯三嗪型活性橙HG不同汽蒸条件下的反应率和固色率[18]

|

蒸化条件 |

设备 |

大蒸化机* |

小蒸锅** |

小蒸锅 |

|

时间(分) |

7 |

10 |

30 |

|

|

反应率 |

73.26% |

88.2% |

96.3% |

|

|

固色率 |

72% |

84% |

58.15 |

|

|

水解率所占百分点 |

1.26 |

4.2 |

38.15 |

|

注:*生产设备,还原蒸箱104℃,**打样设备,饱和蒸汽10磅/平方英吋约等于115℃

从表二看出,正常生产中固色率为72%的橙HR,在小蒸锅蒸10分钟,固色率可以提高到84%。这说明,强化热处理条件确实可以提高固色率。但是;汽蒸30分钟,反应率虽然达到96.3%,固色率则为58.15%,它查证了一个问题,热固型染料与纤维键合后,能够发生‘纤维-染料’共价键的断裂水解。如图一;

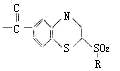

|

|

|

图一 一氯三嗪型活性染料 在碱性条件下的若干反应产物 |

强化热处理条件;热固型染料的最高固色率可以达到多少,水解反应在什么条件下发生,这两个问题至今尚未见有更深入的报道。

(2)一氯三嗪染料微波热处理

有人曾用微波处理方法用于一氯三嗪活性染料固色,结论是:干处理固色率比常法低很多,加湿处理比常法提高15%左右。处理时间以3分钟为好,时间长的固色率低[16]。

我们用格兰氏600W家用微波炉,对活性橙HGN分别作加湿与不加湿焙固处理:

表六 橙HGN 印花(色浆浆中含染料2%),微波处理色样

|

|

处理前 烘干样* |

微波波处理条件(时间和加湿) |

|||||

|

|

焙1分钟 |

焙3分钟 |

焙10分钟 |

焙15分钟** |

|||

|

未剥色 |

|

干焙 |

|

|

|

|

|

|

加湿 |

|

|

|

|

|||

|

DMF剥色后 |

|

干焙 |

|

|

|

|

|

|

加湿 |

|

|

|

|

|||

注:剥色条件同前,色样直接扫描后,图片用photoshop自动对比度调整等修饰

* 此样印花后室温条件下晾干,**焙15分钟的样品,是在晾干五天后再用微波炉焙固,可作参考。

从表中试样看出:热固型活性染料橙HGN:干焙固须要十分钟,加湿焙固则三分钟已足。

(三)二氯三嗪型染料印花固色率与沾色情况测定

1、活性艳红X-7B固色率测试:

表七 艳红X-7B(色浆中含染料3%)在加工中的反应率、固色率测试[18]

|

工艺 |

测试结果 |

|

|

反应率% |

烘后 |

64.3 |

|

汽蒸后 |

80.34 |

|

|

固色率% |

烘后 |

53.4 |

|

汽蒸后 |

81.7 |

|

|

水解率% |

烘后 |

10.9% |

|

汽蒸后 |

-1.36% |

|

|

汽蒸比烘干 增长% |

水解率 |

-12.26 |

|

键合率 |

+28.3 |

|

|

汽蒸后未作用% |

19.66 |

|

|

水解生成物占反应物的% |

-0.016 |

|

|

键合与水解量之比 |

- |

|

表七中,有一个问题很值得重视:二氯三嗪型活性艳红X-7B,烘干后固色率达到53%,汽蒸后固色率达到81.7%,从表中看,汽蒸后没有水解染料成分。烘干时已经产生的10.9%的水解染料,去向不明。

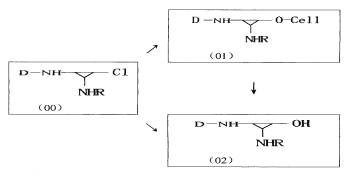

理论上,二氯三嗪型活性染料在碱性条件下,与水或与纤维有以下几种反应:见图二;

|

|

|

图二 二氯三嗪型活性染料在碱性条件下的若干反应产物 |

从图二看出;二氯三嗪比一氯三嗪型染料反应较为复杂,水解物计算,有一个数据处理方法问题。测得的有机氯总量,它的存在有三种形式:①未反应的二氯三嗪染料

②已与纤维结合的一氯染料 ③已有一个氯被取代的一氯一羟染料(以下简称为‘半水解染料’)。大家知道,染料在汽蒸以后,实际上,已不再可能存在二氯三嗪染料(图中0式)。分析得到的有机氯总量按‘未作用染料’(图中0式)计算是最不合理的;如果按(图中1或3式)一氯计算,已与纤维结合的半水解染料,含量都可以是(19.66×2=)39.32%。

数据的不同处理方法,可得到三种不同结果:

(1)键合的染料占81.7%,未作用的染料祗能占(100-81.7=)18.3%。因此,半水解染料的含量祗能是18.3%。这样可以算出,键合染料中:一氯的(图中1式)占键合染料的(18.3÷81.7=)21%;一羟的(图中4式)占键合染料的(100-21=)79%。

(2)假设未键合染料都是二羟(图中5式),所测得的有机氯都在键合染料上,这样,一氯染料键合的是(19.66×2=)39.32,半水解染料键合的占81.7-39.32=42.3%

(3)不排除介於上述两者之间的情况。

表八 ‘半水解染料-纤维’键合率模拟计算

|

数据处 理方式 |

水解染料% |

与纤维键合的% |

||

|

一羟 |

二羟 |

一氯 |

一羟 |

|

|

(1) |

18.3 |

0 |

21 |

79 |

|

(2) |

0 |

18.3 |

39.32 |

42.3 |

|

(3) |

0-18.3 |

18.3-0 |

39.32-21 |

79-42.3 |

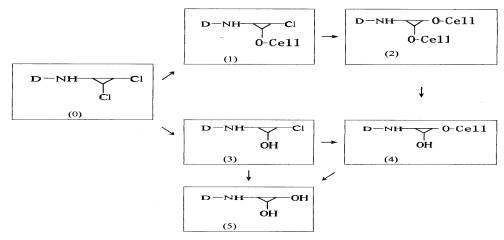

三种方式中,都有一氯一羟染料与纤维键合成为图中4式的组份,有资料介绍:均三嗪与带有活泼氢离子的亲核试剂反应时,第一步形成极性偶联,第二步脱氯化氢完成取代。反应速度决定于温度和pH二大因素。

三氯均三嗪在碱性介质中进行亲核取代反应时,按温度概念来说:首先被取代的第一个氯是0-5℃,第二个是40-50℃左右,第三个是100℃左右。按反应时的pH条件来说:活性染料染色若用氢氧化钠固色可以在室温条件下进行;热固型染料染色,用纯碱(pH12)固色时,反应温度要在80℃上下;印花用小苏打(pH9)固色时,反应温度要求在100℃以上。

另外,三嗪环上第二取代基的负电性,对第三个氯的反应活泼性有一定影响。半水解染料三嗪环上的第二取代基是羟基,羟基的负电性大于烷胺基,因此,它的固色温度应低于通常的热固型活性染料。

表八中,数据处理第(1)种方式,剩下的半水解染料,键合率有望进一步提高;数据处理方式(2)中,水解染料全是二羟,不可能与纤维反应,固色率就再也提不高了。除了纸上层析方法[20]可以认定不同组份以外,更直接的方法是将热处理过的试样再进行更高温度的处理,织物上有多少半水解染料就能使固色率提高多少。

2、‘半水解染料’成份的求证

我们将二氯三嗪型染料艳红X-3B,印花后在80℃恒温烘箱内烘20分钟。按照反应活性,此时染料上的第一个氯,基本上都已被取代,有键合也有水解。但第二个氯,因未达到反应温度,反应很少。样品用微波炉焙固后水洗,剥色,结果见表九:

表九 艳红X-3B印花(色浆中含染料2%),微波处理后经水洗、剥色后的色样

|

处理前 烘干样 |

处理样(焙固时间,分) |

||||

|

湿度 |

1 |

3 |

10 |

15 |

|

|

|

干焙 |

|

|

|

|

|

加湿 |

|

|

|

|

|

注:剥色条件同前,色样直接扫描后,经photoshop自动对比度调整等修饰

表中看出,微波焙固的都比未处理样稍深,干焙固中3分钟的最深。加湿焙固的,时间越长颜色越深。可以说明,微波焙固处理能使一氯一羟三嗪型染料与纤维进一步结合,固色率有明显增加。高温焙固条件下固色率升高而不降低,可以说明结合键耐热性较好。这是一个非常好的信号,再次证明半水解染料性质稳定,能和纤维发生键合反应,结合键热稳定性甚好。

三、探索与思考

1、生产高质量活性染料

62年上海染化八厂提供一批染料样品,交由我们测试,结果见表十一:

表十一 染料样品有效成分测定[18]

|

染料名称 |

分子量 |

有色体成分(%) |

其他 |

有效成分含量(%) |

||

|

游离Cl- (NaCl) |

含水 |

对商品 |

对有色体成分 |

|||

|

艳橙KG |

728.5 |

47.04 |

17.02 |

1.5 |

45.16 |

96.80 |

|

黄RN |

613 |

55.23 |

11.88 |

8.06 |

54.44 |

98.59 |

|

黄KR |

699.5 |

38.46 |

13.22 |

3.99 |

38.48 |

100 |

|

艳红3B |

717 |

67.75 |

17.90 |

3.99 |

54.49 |

80.42 |

|

艳红H10B |

685.5 |

53.58 |

22.41 |

2.95 |

52.78 |

98.53 |

这批样品,有色体成份含量与表二商品染料基本相似,含无机氯甚高,说明它是加过填充料的,符合‘标准化染料’力分要求。所不同的是:有效成分大大高于表二中的市售商品染料。这一信息显示,染料行业在提高活性染料质量方面,已经进行着有效的工作,并取得很大成功。

2、二氯三嗪活性染料的‘固色行为’符合双活性基属性,可以从这类染料中筛选出一批性能优良的,名为‘棉印花用二氯双活性基’活性染料。

3、商品活性染料的化学稳定性[21]和分散稳定性[22]有较大的研究空间。

4、现代电磁、微波技术的发展,为缩短处理时间,提高活性染料固色率提供有利条件。

5、提高活性染料固色率,是减少印染加工用水、改善沾色、提高湿牢度的重要途径。

后记

应吴元亮先生之约,为《纺织品印花》写了这篇文章,以资交流。错误之处难免,敬请大家批评指正。写作期间得到张家瑜同志的支持;微波焙固试验得到青岛印染厂前副总工程师杨吉禄同志的大力帮助。特此致谢。(2006/11/4)

参考文献

[1]

张壮余 吴祖望,《染料应用》;265

[2] 张壮余 吴祖望《染料应用》;259

[3] 岑乐衍 张莲池,1963年会染整学术论文选辑;166-184(168)

[4] 刘惠君 周建华,乙烯砜型活性染料竭染染色工艺探讨; [1982年上海印染学术年会,论文选集;34-44]

[5] 刘惠君,二氟一氯嘧啶活性染料在棉织物卷染染色上的应用[1984年上海印染学术年会,论文选集;71-79]

[6] 郑光洪 冯西宁,《染料化学》,P110,

[7] 陈荣圻《染料化学》;164

[8] 郑光洪 冯西宁,《染料化学》P114

[9] 张壮余 吴祖望,《染料应用》;273

[10] 陈荣圻《染料化学》;170

[11]

崔浩然,中性固色活性染料的性能与应用研究,染整技术2006/10;32-37

[12]

张壮余 吴祖望,《染料应用》;;258

[13]

郑光洪 冯西宁,《染料化学》,P120

[14] 郑光洪 冯西宁,《染料化学》P105

[15] 宋心远 沈煜如 活性染料中性固色工艺及助剂作用机理研究 [1996年上海印染学术年会,论文资料集;90-94]

[16] 上海二印微波染色小组,微波技术在印染工业的应用概述,[中国纺织工程学会,1984年染整新技术学术讨论会选辑上册;142-150

[17] 宋心远,活性染料交联和聚合染色“亨斯迈”杯第六届全国染色学术研讨会论文集;1-21

[18] 张家瑜 陆宗鲁,活性染料应用试验研究, 1963年全国纺织学会年会,山东省纺织学会送交的论文

[19] 李宾雄 张莲池,三嗪活性染料在水溶液中的水解稳定性,1963年会染整学术论文选辑;154-165

[20] 杨锦宗,《染料的分析与剖析》;84,1987年

[21] 蔡再生,一种液体活性染料水解阻止剂及其制备方法,中国专利200410025304.X“

[22] 蔡再生,一种液体活性染料稳定剂的制备方法,中国专利200410025303.500410025303.5