热防护织物的性能研究

范杰 郭秉臣 (天津工业大学纺织与服装学院 天津300160)

原载:北京纺织2005/1;39-43

收稿日期:2004-07-07

作者简介:范杰(1980-)女,河北唐山人,天津工业大学纺织与服装学院硕士研究生。

【摘要】主要就热防护作用的实质、热防护纤维材料、热防护织物的加工工艺及织物测试等方面进行了研究和探讨。

【关键词】热防护; 作用实质; 纤维; 加工工艺; 测试; 发展

[中图分类号]TS106.6 [文献标识码]B [文章编号]1002-3348(2005)01-0039-05

热防护织物作为一种特种产业用纺织品,近年来日益受到人们的重视和关注。目前,热防护材料发展十分迅速,应用领域也在不断扩大。热防护织物的特点是能够屏蔽、反射高温热源发出的热量,使其背面仍然保持较低的温度,从而保护了人体或其它物体不受伤害,因而它是一种抗热、隔热、阻挡热量传播的特种织物。在制作防护服、建筑材料、航空航天材料、军事材料等方面有广阔的前景。

本文对热防护作用的形式、热防护纤维材料、热防护织物的加工和测试方法等进行了分析探讨,并介绍了一些新型热防护材料以及热防护材料发展的新领域。

1 热防护作用的实质

热防护的实质是降低热转移速度,使外界的高热较慢地转移至皮肤[1]。在热防护过程中,热防护材料充当一种介质,介于热源和人体之间,其目的就是要使热源所产生的高温对人体的损害程度减至最小[2]。根据热转移方式的不同,热防护可分为三类: 传导热防护、对流热防护和辐射热防护。

1·1传导热防护

传导热防护常常指对熔融金属的防护,在高炉和浇注台边工作的工人,以及金属加工厂铸工和熔炼车间的工人会接触到熔融的金属。熔融铁的温度在1500℃左右,熔融铝的温度在700℃左右,这些高温物质都是人体难以承受的。当熔融的金属溅到热塑性基布上时会粘附在织物上,导致高热量通过基布引起严重烧伤,故传导热防护织物的隔热性能是十分重要的。要达到较好的隔热效果,纺织材料需要具备两方面的性能: 一是要有尽量低的导热系数,以降低热量从织物一侧传到另一侧的速度,使受防护对象接受的热量减少,升温速度慢,从而保证正常工作;二是要求热防护材料具有较大的热容,这样,热防护材料自身温度每升高一度吸收的热量相对较多,这一方面降低了材料温度升高的速度,另一方面减轻了材料自身的热负荷。表1[3]列出了一些纤维的热传导度数据,可以看出天然纤维的热传导度一般较低,尤其是羊毛纤维,其轴向的热传导度仅为0.48j.m.K.s.正因为如此,天然纤维具有更好的保温和隔热作用。

表l 热传导度数据

|

纤维 |

单位(j.m.K.s) |

|

|

轴方向 |

与轴垂直方向 |

|

|

碳纤维 芳族聚酰胺纤维(Kevlar49) 棉 麻 蚕丝 尼龙 聚酯 羊毛 |

7.948 4.334 2.879 2.831 1.492 1.433 1.175 0.480 |

0.662 0.104 0.243 0.344 0.118 0.171 0.127 0.165 |

非织造布是较好的传导热防护材料,这是因为非织造布结构蓬松,内部所含空气较多,而空气的热传导率仅为纤维材料的十分之一,从而降低了热量的传播速度。传导热防护织物必须采用非热塑性、热传导率低的纤维;受热后应完全炭化,以起隔热作用;织物表面光滑,以避免熔融金属被截留于纤维或纱线的空隙间[4]。

1·2 辐射热防护

辐射热传导即热量以辐射的形式传播,它是一种非接触式导热方式,不需要任何物质作为媒介,热量以电磁波的形式传递。距离直径 0.5m,15OO℃的火炉3m处的辐射热高达4.2kw/m2,该能量超过使人体皮肤灼烧能量值的2倍,故钢铁工人热防护服的抗辐射热性能是十分重要的。减少辐射热对人体造成伤害的最佳方法是提高防护织物表面的反射性能,可采用在织物表面涂上抛光金属薄膜的方法。例如在织物表面涂金属铝膜后,织物约能反射90%的辐射热,其余的能量为基布所吸收,由于暴露时间决定基布的最终衰变,所以为基布选择纤维应非常小心,保证安全,不能选用高温下易熔融、粘附软化的纤维。

1·3 对流热防护

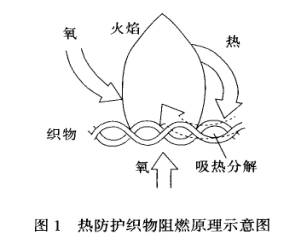

对流热防护实际上是指对火焰的热防护。气体从火焰或高温物体获得能量后密度发生变化,产生对流运动,温度高的气体携带着能量流向温度低的区域,实现热量的传递,这一传递过程便生成了对流热。消防服就用于这种环境下。在灭火过程中消防员暴露在热空气中,为降低消防员被烧伤的危险,消防服的外层织物和内层衬垫材料应使用耐热、阻燃的织物。热防护织物阻燃原理如图1所示。

在实际应用中,有两种方式可以提高织物的阻燃性能:(1)在纤维中加入化学添加剂或对织物进行阻燃处理,即以吸附沉积、化学键合、非极性范德华力结合或粘结作用,使阻燃剂固着在织物或纱线上,以获得阻燃效果。(2)提高纤维中高聚物的热稳定性,即提高裂解温度抑制可燃气体的产生,增加炭化程度,使纤维不易着火燃烧。

2 热防护材料

2·1 有机纤维

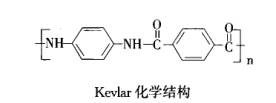

常见的有机纤维是芳香族聚酰胺纤维即芳纶。芳香族聚酰胺纤维在较高温度下,能够保持固有的稳定性、非常低的收缩率和非常高的玻璃化转变温度。以典型的凯夫拉为例,凯夫拉纤维高温下轴向收缩,横向膨胀,它具有较好的热稳定性,由其化学结构式 (如下)可知,纤维中不存在磷和卤素等易燃的化学元素,结构稳定,能耐高温,受热后不易分解出可燃物质,也不易生成烟雾,仅发生炭化。故此类防护服可为被防护者提供足够的时间逃离火场,同时防止内层衣服被点燃[1]。市场上常见的对位芳香族聚酰胺有美国杜邦公司的Kevlar系列、荷兰阿克苏公司的Twaron系列以及日本帝

人公司的Technora系列等[2]。

2·2 无机纤维

目前,可用于制作热防护织物的无机纤维种类很多,已获得广泛应用的无机纤维有: 玻璃纤维、氧化铝纤维、石英纤维、碳 (石墨)纤维、碳化硅纤维、含钛碳化硅纤维、氮化硅纤维、氮化硼纤维等。无机纤维的阻燃和耐热性更好,它

们适宜在1000℃以上高温下使用。一般耐高温纤维由SiO2或Al2O3、SiC、B之类的物质组成。表2列出了国内外广泛使用的耐高温无机纤维的各项品质指标。

无机纤维中应用最广泛的莫过于玻璃纤维。用于热防护领域的玻璃纤维一般都是经过特殊处理的耐高温玻璃纤维,如石英纤维。它的软化点温度高达1250℃,且热膨胀系数小;高硅氧玻璃纤维的耐热性接近石英纤维;铝硅酸盐玻璃纤维的软化温度高达1760℃,最高使用温度可达1260℃[5]。

碳纤维也是一种具有良好耐热性能的纤维,它是由有机纤维经炭化而制成的。碳纤维的热膨胀具有各项异性的特点,高温下轴向收缩,横向膨胀;在空气中,当温度高于400℃时会出现明显的氧化,表2 常见热防护织物用无机纤维的品质指标

|

纤维名称 |

品质指标 |

|

氮化硼纤维(BN) |

比重1.8-1.9,抗拉强度830MPa,抗拉模量2lOGPa,直径6µm,在空气中加热至2000℃不失重。 |

|

氮化硅纤维(Si5N4) |

抗伸强度1.3-2.5GPa,弹性模量160-5O GPa,耐12OO℃高温,并具有绝缘性。 |

|

含钛碳化硅 |

连续纤维每束200根,单丝直径8-1Oµm,比重2.3-2.4,抗张强度2.74-2.94GPa,模量206-216GPa,延伸度1.7-2.0%,最高使用温度1300℃。 |

|

氮化硅 |

连续纤维每束500根,单丝直径10-15µm,比重2.55,抗张强度2.45-2.94GPa模量176-196GPa,延伸度1.5%,最高使用温度1250℃。 |

|

FP-氧化铝纤维 |

密度3.9,直径2Oµm,熔点2000℃以上,抗张强度1897MPa,断裂伸度0.4%。 |

|

碳纤维 |

密度1.4-1.7,弹性率4800-8000kg/mm2,除在氧化空气中外,能耐 3000℃高温,抗张强度60120kg/mm2, 伸度1%-1.5%。 |

|

玻璃纤维 |

密度2.55,伸度1%-3%,弹性率 6500kg/ mm2,抗张强度150-350 kg/mm2,纤维直径5-lOµm。 |

在不接触空气或氧化气体时,碳纤维具有突出的耐热性,1500℃时强度才开始下降[2]。市场上的碳纤维主要有美国联合碳公司的Thomel系列、塞兰尼公司的GV-70、赫耳克里士公司的Magnamite-A。

3 热防护织物的加工方法

3·1

纯纺法

欧美国家倾向于采用具有良好阻燃耐热作用的高性能纤维制成纯纺织物。如Nomex,BPI均具有良好的耐热性、阻燃性和服用性。由于高性能纤维纯纺织物的防护性能来自于纤维本身,故其防护作用不会随洗涤和穿着而降低,但纤维价格高,而且高分子材料结晶度高,染色困难,这在一定程度上抑制了纯纺防护服产品的发展[6]。

3·2 混纺法

3·2·1

耐热阻燃纤维混纺法

将两种阻燃、隔热纤维进行混纺,所得织物的耐热性能可以优于由其中任何一种纤维纯纺制得的织物,例如Nomex纯纺织物和Verel纯纺织物的限氧指数均在29.5左右,而用Nomex与Verel混纺,当混纺样品中含50%或75%Nomex时,织物的限氧指数上升到32。该方法不但可以降低产品 成本,还可以提高织物的美观性。

3·2·2 耐热阻燃纤维与普通纤维混纺法

用耐高温阻燃纤维与普通纤维混纺也可以得到具有热防护性能的织物,如用棉与Nomex混纺制成阻燃织物。由于普通纤维不具有耐热阻燃性能,故需要对坯布进行阻燃处理。这种混纺热防护织物价格相对较低,而且由于天然纤维柔软,吸湿性强,故防护服穿着舒适,但其耐热性相对较差。

3·3 复合层压法

3·3·1

焰熔层压工艺

焰熔层压工艺是指将聚氨酯泡沫塑料薄片经火焰灼烧,使其发生熔融裂解产生粘性物质,从而将不同的织物层压在一起成为复合织物的工艺过程。该复合织物对传导热 (熔融金属)、对流热 (火焰),以及辐射热均有良好的防护作用。需要指出的是,在生产过程中要合理控制聚氨酯泡沫塑料薄 片的厚度,否则,经焰熔层压后会残留一层聚氨酯泡沫塑料,聚氨酯泡沫塑料受热会燃烧,导致整个复合物性能下降。最好是聚氨酯泡沫塑料薄片在焰熔过程中完全分解为粘性物质,这样不仅提高了复合织物整体阻燃性,而且使粘合强度大大提高。

3·3·2

粘合层压工艺

粘合层压工艺是利用粘合剂将两种织物复合在一起。为提高粘合强度,必须选择适当的整理剂和整理工艺对织物进行预处理。对于棉织物来说,需要降低其临界表面张力,从而使粘合剂能均匀铺展于织物表面而不渗入织物内部。对于玻璃纤维织物来说,在复合前应将在纺丝制造过程中涂于玻璃纤维表面的浸润剂去除。此外,为进一步提高复合材料的粘合强度,玻璃纤维在纺丝后常涂覆偶联剂[7]。

3·4 表面涂层法

表面涂层是指在织物表面进行有机耐高温聚合物涂层,以提高材料的整体热防护性能。这种方式可以有效地防护对流热和辐射热。织物的涂层封死了热气流、火焰、辐射线直接进入织物的通道,消除了织物多孔的致命弱点。由于涂层阻挡了大部分热量,材料中的热转移以传导为主。又由于纤维的导热系数相当低,而空气的导热系数又仅为纤维的约十分之一,而且后者的体积含量一般高达70%-90%,所以会使材料整体的热转移在单位时间内大幅下降[8],对被防护者起到良好的保护作用。

3·5 双层或多层织物

实验证明,相同重量时,双层织物的热防护性能优于单层,而多层织物的热防护性能又优于双层[9]。双层或多层织物常用于对流热防护,对流热的防护主要是通过使热量在织物内部的纤维、纱线界面间发生一次或多次耗能湍流从而减小到达织物另一侧的热量来实现的。对于双层织物来说,针织物和机织物的内外双层组合优于机-机组合和针-针组合,这是因为外层机织物密度相对较大,表面纤维多,透气性较差,使得内层织物中能够保持 较稳定的空气层,而内层针织物所含的空气百分含量又相对较大,所以织物整体的热防护性能较好。

4

热防护织物的性能测试与评价

热防护织物必须具有以下性能:

(1) 阻燃性;

(2) 完整性(遇热或熔融后服装保持完整);

(3) 隔热性(阻止热的转移,燃烧时无煤焦油等导热液体的滴落);

(4) 拒液性(阻止油、水、溶剂及其它液体渗入织物)

目前,常用的隔热防护服的性能测试方法主要有以下几种:

4·1垂直燃烧法和限氧指数法

垂直燃烧法测定面料在火焰中燃烧一定时间后的延燃时间和碳化长度。限氧指数法测定面料在氧氮气氛下燃烧时所需的最低氧气密度。

4·2 动态燃烧测试

这是一种测定面料在受力状态下耐燃性能的方法。即在火源的强度和面料所承受的张力相对稳定的情况下,测定面料受热破裂的最短时间,由此来表征面料在受力情况下,耐高温的程度。

4·3热防护性能测试 (TPP测试)

这一测试又称TPP测试 (即Themal Protective Pmfomance Test,是一种测定面料隔热性能的实验室方法。目前,TPP测试已成为耐热服装测试方面较为重要的测试标准。它将材料的热防护性与人体的感受联系起来,能够较为客观地预测服装在应用中的实际效果。现已被列为通用的测试标准方法 [ASTM D-2863,NFPAl971(1986)]。

4·4铜人 (Themo-man)耐热防护服装评价系统

铜人是一种全新的热防护服测评方法,它模拟成年男性的身体皮肤,并在铜人整个身体表面均匀放置122个传感器。实验时,先给Themo-man穿上实验用的服装,然后在实验室模拟燃烧的环境中暴露一定时间,观察燃烧情况;同时传感器每隔一定时间记录温度1次,并将采集的数据输入计算机。通过对纤维织物耐热特性的合理假设,计算出这个Thermo-man表面的热通量以及纤维织物上升的温度,从这些数据可以得出,在这种试验用闪烁火焰条件下,人体承受的2度及3度烧伤的总量和位置,并且利用Themo-man外观形式显示出来。 铜人代表了一种全面的、整体性测试的概念。它既可以直接对服装在火场中的情形进行观察,又可以进行定量测定。它对耐热性的测试不象其他测试那样仅局限于面料部分,而是着眼于服装的整体以及服装与人体的相互关系。

5 新型热防护材料的开发与发展趋势

5·1仿生学技术

人们通过对自然界的观察得到了许多启发,如果能将自然界的一些原理应用到科学研究领域,我们就可以开发出许多具有高实用价值的新材料。据报道,在南美洲有一种蛇叫做 "扑火蛇"。 它在夜间活动时如果见到火就会马上爬进火里,用身体拍打火,试图将火扑灭。这种蛇在火中呆上一段时间并不会对其身体造成损伤。人们研究发现,当扑火蛇在火中时,它的身体表面会分泌出一种粘液,这种粘液会对蛇的身体起到保护作用。如果对扑火蛇所分泌粘液的化学成分进行分析,我们就有可能开发出新型仿生学热防护材料。

5·2

相变材料

相变材料 (PCMs,Phase Change Materials) 是一种利用相变潜热来贮能和放能的新型化学材料[10]。相变材料在自然界中的存在形式各种各样,迄今为止,已有超过500种的天然及合成相变材料被人们掌握和了解[11]。相变材料按相变的方式可分为4类: 固-固相变、固-液相变、固-气相 变、液-气相变材料。常用的就是固-固相变和固-液相变材料。相变材料应用于纺织品中,主要通过将相变材料包封在一载体系统 直径为1.0-10.Oµm的微胶囊中,对织物进行涂层或将微胶囊混入纺丝液中进行纺丝。当环境温度或人体皮肤温度达到服装内PCMs 熔点,PCMs吸热从固态转化为液态,在服装层内产生短暂的致冷效果(见图4)。热能可能来自人体也可能来自外界温暖环境。一旦PCMs完全熔解,储能结束。如果PCMs服装在低于PCMs冰点温度的寒冷环境中使用,服装温度低于转换温度,液态PCMs将变回固态,释放出能量提供短暂的加热效果(见图4)。这种热转换在服装内起缓冲作用,减小皮肤温度的变化,从而延长穿着者的热舒适感[12]。

|

|

|

|

图3相变材料的致冷作用 |

图4相变材料的加热作用 |

6 结语

热防护织物作为一种特种产业用防护织物,不但要求其具有良好的阻燃隔热性能,而且要求其具备良好的服用性、透气性和抗静电性。在实际应用中,应当根据热防护服的不同用途,有针对性地提高防护服在某些方面的热防护性能,积极开发新材料、新工艺。在保证防护服性能安全的前提下,使防护服更加轻便,经济。

参考文献

[1]顾振亚,高性能防护织物[J]中国劳动防护用品,1999(1);21-26

[2]张士俊,纺织刚性热防护材料[J]北京纺织,2001,(8):47-50

[3]川端季雄,羊毛的魁力与科学[J]染化杂志,2003,(6):67

[4]L.Benisek,G.K.Edmondson

and W.A.Philips Protective Clothing Evaluation of Wool and Other Fabrics

Text.Res.[J]1979,(4);212

[5]王善元等,纤维增强复合材料[M]中国纺织大学出版社,1998,12

[6]王秀丽,阻燃防火服及其开发策略[J]上海纺织科技,2001,(8);44-46

[7]顾振亚等,热防护织物的研究[J]染整技术,1996,(6):18-19

[8]张士俊,纺织柔性热防护材料[J]北京纺织,2001,(4):40-42

[9]L.Benisek

and W.A.Philips,Protective Clothing Fabrics Part 2: Against Convective

Heat(open-flame)Hazards TRJ.1981,(3)

[10]张萍丽

刘静伟,相变材料在纺织服装中的应用[J]上海纺织科技,2002,(10);47-48

[11]石海峰

张兴祥,微胶囊技术在蓄热调温纺织品中的应用[J]产业用纺织品,2001(12);1-5

[12]张富丽,相变材料及其在纺织品上的应用[J]上海纺织科技,2003,(1);8-9