PMA的合成及其在棉织物防皱整理中的应用

赵敏 周翔 (东华大学化学与化工学院,上海 200051)

原载:纺织科学研究2005/3;16-20

[收稿日期]2004-03-29;[修订日期]2005-01-20

【摘要】从马来酸酐与过氧化氢反应得到了聚马来酸[PMA),分析了引发剂浓度、反应温度、反应时间等因素对聚合反应的影响。将制备的几种PMA分别应用于棉织物的防

皱整理,比较了整理品的性能

【关键词】防皱整理;棉织物;聚马来酸;马来酸酐

[中图分类号]TS195.55 [文献标识码]A [文章编号]1003-1308[2005]01-0016-05

1 引言

聚马来酸(PMA)主要是由马来酸酐聚合水解或水解聚合而得,是一种低分子量聚合电解质。作为一种工业化学品,其用途广泛,在工农业和日常生活中都有应用,并主要用作工业冷却水的阻垢剂和分散剂[1]。Yang等曾利用PMA和马来酸-丙烯酸-乙烯醇的三元共聚物(TPMA)对棉织物进行无甲醛防皱整理,并将其与柠檬酸(CA)结合使用,取得了较好的效果[2-4]。

从1946年最初报导马来酸酐自由基聚合至今,特别是Lang提出马来酸酐均聚的可能性以后,己发展了多种聚合方法。目前,PMA的合成方法有许多种,其中以自由基型反应应用较多,单体活化所需的活化能,可以由光线的作用、高能射线、加热、使用引发剂等途径获得。这其中又以溶液聚合为常见,所用溶剂多为苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂。这种方法存在着有机溶剂的回收问题,且也难以将有机溶剂从合成物中彻底分离,不仅污染环境,而且在用于整理织物之后,会便织物上残留难闻的异味。

在参阅文献[5]的基础上,本文采用马来酸酐为单体,以30%H2O2水溶液为引发剂,在一定反应条件下进行聚合。这一工艺简便易行,避免了分离和回收有机溶剂的问题。以下内容是将所得到的几种合成物应用于棉织物的防皱整理实验,并对整理品的性能进行比较。

2 实验

2·1 织物

全棉府绸半制品(40/40 133×72)经退浆、精练、漂白处理。

2·2主要测试仪器

YG541A织物弹性仪(宁波纺织仪器厂),YG026织物强力仪(常州第二纺织机械厂),ZBD型白度仪(温州天平仪器厂),pHS-25C型酸度计(上海新兴仪器仪表厂)。

2·3 织物处理

处方: PMA 7%,次磷酸钠5.6%,渗透剂JFC O.1%。

工艺: 二浸二轧(带液率80%左右)→烘干(80℃,3min) →焙烘(180℃,2min)。

2·4 织物测试

折皱回复角WRA: GB/T3819-1997;

纬向断裂强力BS: GB/T3923.1-1997。

2·5 PMA的合成与分析

2·5·1 合成

称取一定量的马来酸酐,加热熔化后,再加入一定量的双氧水作为引发剂,升温至所需温度;反应一定时间后,将产物真空干燥。

2·5·2 双键量分析

称取0.2g反应物,按GB/T10535-1997法进行滴定分析。末反应单体的含量表示为:

双键量(m mo1/g)=M·(V0-V)/2w

式中:

W——硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L;

V0——空白试验中滴定用去的硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL;

V——合成品滴定用去的硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL;

w——试样质量,g。

3 结果与讨论

3·1 引发剂用的影响

1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA)是迄今为止防皱整理效果最佳的多元羧酸。从分子结构来看,BTCA相当于聚合度为2的马来酸聚合物。因此,适于作为整理剂的聚马来酸分子量应较小,属于低聚物的范畴,引发剂的影响不能过大。考虑到过氧化氢造成的引发剂残基较小,且其最终分解产物为水和氧: 2H2O2=2H20+02不会给反应体系引人其它杂质,对聚合物的影响较小,因此本文选取H2O2为引发剂。

为确定过氧化氢的适宜用量,保持马来酸酐(MAH)的用量不变,使双氧水的用量在对MAH重的25%-100%范围内变化,聚合温度和聚合时间分别保持在95℃和2h,反应得到几种合成物。引发剂的用量对未反应单体量及转化率的影响,如表1所示。

表1 引发剂用量对合成物的影响

|

引发剂用量(wt%) |

MAH:H2O(摩尔比) |

双键量(m mol/g) |

转化率 (%) |

|

25 |

1:0.216 |

6.84 |

21.0 |

|

50 |

1:0.432 |

5.22 |

39.7 |

|

75 |

1:0.649 |

5.54 |

36.0 |

|

100 |

1:0.865 |

6.98 |

19.4 |

从表1可以看出,引发剂用量在50wt%时,转化率最高。当低于这一用量时,不足以形成必要的引发条件,单体转化率不够理想;而当引发剂用量较大时,可能由于引发剂溶液中的水过多,使马来酸酐较多地水解成马来酸,聚合能力下降,导致转化率又降低。因此,在下面的试验中,引发剂用量均为单体重的50%。

3·2反应温度的影响

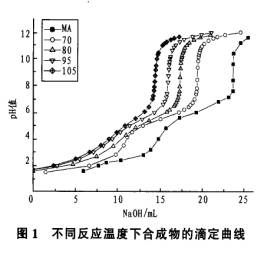

聚合温度是聚合反应的主要条件之一,它对于链增长和链终止速率都有影响。考虑到马来酸酐的熔点为52.8℃,H2O2在150℃以上会发生强烈的爆炸性分解[6],因此在70-105℃范围内选取反应温度,反应时间为2h。所得合成物的单体含量与转化率如表2所示。然后用0.2M的NaOH标准溶液分别滴定合成物及马来酸(MA),并用pH计记录滴定过程中溶液pH值的变化,得到合成物的滴定曲线,如图1所示(为便于区分,MA和70℃合成物的滴定曲线沿横坐标方向作了一些平移,图2中的MA滴定曲线也作了平移,后面将不再说明)。通过对图1中的曲线进行数学分析,可计算得到各曲线第一等当点所对应的pH值(以pH1表示,参见表2)。

表2 反应温度对合成物的影响

|

反应温度(℃) |

双键量(mmol/g) |

转化率(%) |

pH1值 |

|

70 |

7.10 |

18.1 |

3.74 |

|

80 |

6.66 |

23.0 |

4.08 |

|

95 |

5.22 |

39.8 |

4.13 |

|

105 |

4.71 |

45.7 |

4.43 |

从表2可知,在引发剂用量、反应时间保持不变时,在70-105℃范围内,双键值随温度的升高而降低,马来酸酐的转化率则随温度的升高而增大。在70℃时,单体的转化率极低,产物中几乎都是马来酸,说明马来酸酐发生水解后几乎没有聚合;而随着温度的逐步升高,单体的转化率逐渐增大,合成物的双键量相应下降,也就是说,反应进行程度逐渐增大。

从图l可以看出,二元酸MA的相邻两个离解常数相差较大,因而在它的滴定曲线上明显有两个突跃。而对于合成物PMA,随着双键量的降低,第一个滴定突跃越来越不明显,这主要是因为与单体相比,聚合物酸性减弱,两个离解常数的差值变小,使第一个滴定突跃变得不明显甚至消失。而从表2中pH,值的变化可以看出,随着合成物中单体含量的降低,第一个等当点时的pH值逐渐增大。这是因为,pH1值也可从pH1=0.5(pKa1+pKa2)计算得到,当聚合物的酸性减弱时,pH1值就会增大。因而,滴定曲线中第一个突跃的情况也反映了聚合反应的进行程度。

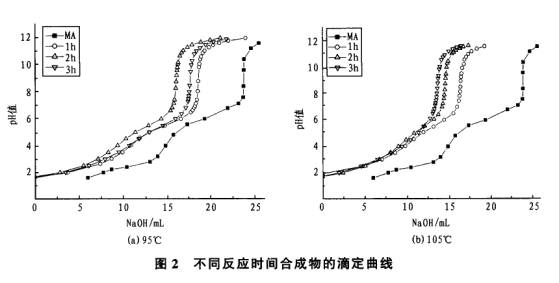

3·3反应时间的影响

从表2可以看出,当引发剂用量为马来酸酐重的50%时,在反应温度T为95℃和105℃时转化率比较高。于是,分别在这两个温度条件下研究反应时间对合成物的影响,结果见表3。从表3可以看出,无论是在95℃、还是在105℃,随着反应时间的延长,单体的转化率都是增大的,但是反应3h后,最高的转化率只有58%。

表3 反应时间对合成物的影响

|

反应温度 |

95℃ |

105℃ |

||||

|

反应时间(h) |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

双键量(mmol/g) |

6.82 |

5.22 |

4.76 |

5.19 |

4.71 |

3.64 |

|

转化率(%) |

21.2 |

39.8 |

45.1 |

40.0 |

45.7 |

58.0 |

|

pH1值 |

4.01 |

4.13 |

4.25 |

4.27 |

4.43 |

- |

合成物的滴定曲线如图2所示,各曲线的pH1值已列于表3中。从图2中的滴定曲线及表3的pH1值也可看出有相同的变化趋势,随着合成物中单体含量的降低,第一个突跃变得不明显,相对应的pH1值越来越大;对于105℃、3h的反应物,第一个突跃已经和第二个突跃合并成为一个突跃。

由试验结果可知,马来酸酐是能够聚合的,但聚合效率不高。这可能就是因为马来酸酐的分子结构中,双键周围的空间位阻过大,使得在每一步聚合过程中,单体与单体的自由基之间具有较强的静电排斥力,因而影响了链增长速度,降低了聚合效率。

3·4 PMA整理效果的比较

将制备的4种PMA样品分别应用于棉织物的防皱整理,PMA的合成条件及整理品的性能列于表4中。

由表4可以看出,PMA整理品的回复角并非总是随着PMA中双键量的减少而增大的,而是在双键量为5·1lmmo1/g (3# PMA)时达到一个最大值251°,此时整理品的强力保留率为56.0%。这可能是由于在双键量较高的阶段,随着单体量的减少,PMA分子量逐渐增加,分子中所含羧基也增多,有利于生成两个或两个以上的环酐中间体,提高了与纤维素进行酯化交联的能力,从而使得WRA也增加了;但当单体量继续减少时,PMA分子量过大,造成交联的平均长度增大,不能有效地提高织物的弹性。当PMA的合成温度为95℃时,所得整理品的白度最高,回复角为246°,强力保留为58.1%。

表 4 PMA整理效果的比较

|

整理剂 PMA |

合成温度(℃) |

合成时间(h) |

双键量(mmol/g) |

WRA (w+f,°) |

BS保留(%) |

白度(%) |

|

1# 2# 3# 4# |

95 105 105 105 |

2 1 2 3 |

5.22 5.19 4.71 3.64 |

246 242 251 216 |

58.1 57.9 56.0 64.4 |

77.7 70.1 68.3 7l.4 |

|

未整理 |

- |

- |

- |

126 |

(316N) |

83.3 |

4 结论

本文以马来酸酐为单体、以H2O2水溶液为引发剂,合成得到了聚马来酸PMA。当H2O2用量为单体重的50%,在95℃或

105℃反应2h,转化率可分别达到39.8%或45.7%,合成物的单体含量范围为4.7-5.2mmo1/g,对应整理品的回复角分别 为246°和251°,断裂强力保留率分别为58.1%和56.0%。对于单体转化率最高的PMA,其整理品的WRA并不是最高。

[参考文献]

[l] 严瑞喧,水溶性高分子[M]北京,化学工业出版社,1998;309 -320

[2]

C.Q.Yang, X.Wang,I-S.Kang. Ester Crosslinking of Cotton Fabric by

Polymeric Carboxylic Acids and Citric Acid[J]Text.Res.J., 1997,67(5);334-342

[3]

C. Q. Yang, L. Xu, S. Li, et al. , Nonformaldehyde Durable Press

Finishing of Cotton Fabrics by Combining Citric Acid with Polymers of Maleic

Acid[J] Text. Res .J., 1998,68(6);457-464.

[4] W.Wei,C.Q.Yang,Y.Jiang,Nonformaldehyde

Wrinkle-Free Garment Finishing of Cotton Slacks[J] Text .

Chem.Color.,1999,31(1);34-38

[5] 秦增全 尹宝霖 温路新等,水解聚马来酸酐的制备方法 [P]中国专利CNl099762A,1995-03-08

[6] 大连理工大学无机化学教研室,无机化学(下册)[M ]北京,高等教育出版社,1990;644