真丝织物柠檬酸无甲醛抗皱整理的研究

王晓明 谢治明 (湖南工程学院 化学化工系,湖南湘潭 411104)

[收稿日期]2004-03-12;[修订日期]2004-11-08

原载:《纺织科学研究》2004/12;40-47

[摘要]研究了柠檬酸(CA)用于真丝织物无甲醛抗皱整理的工艺,以及影响整理效果的主要因素。较佳的工艺条件为:CA7%,次亚磷酸钠6%,三乙醇胺4%,甲酸8%,焙烘温度170℃,处理2min,适当加少量柔软剂和渗透剂。整理后的真丝织物,抗皱性能明显改善,干折皱回复角可增加23%,湿折皱回复角可增加32%,并保持了丝绸原有的风格。

[关键词]丝织物;柠檬酸;无甲醛防皱整理

[中图分类号]TS190.644 [文献标识码]A [文章编号]1003-1308[2004]04-0040-08

1 引言

丝绸因其柔和的光泽、优良的吸湿性、优异的悬垂性、优雅的外观和优良的舒适性,成为最受人们青睐的高品质纺织原料之一。遗憾的是,真丝织物湿弹性低,在家庭洗涤时或在湿态时容易产生折皱,造成使用过程中的诸多不便。真丝织物湿弹性低是纤维结构决定的。丝蛋白与羊毛角蛋白不同,丝蛋白中没有胱氨酸残基,蛋白质分子之间没有化学交联。当纤维吸收水分并膨化时,赋予纤维高度干折皱回复性的聚合物之间的盐键被破坏,没有了在水中不容易被破坏的化学交联,使真丝织物的湿态抗皱性很差。如果在丝纤维结构中引人化学交联,则可以限制丝纤维分子链在水中的相对运动,因而可提高真丝的湿弹性。国内外纺织界进行了许多提高真丝织物抗皱性的研究[1-5]。随着国际上对环保的日益重视,"用无甲醛整理剂对真丝织物进行抗皱整理"已成为近期研究的重点。目前研究较多的是用多元羧酸作交联剂,含磷酸的碱金属盐类作催化剂整理织物。最近有关用多元羧酸作交联剂和含磷酸的碱金属盐类作催化剂对棉织物进行非甲醛抗皱整理的研究表明,整理后的棉织物具有耐洗性极好的抗皱(DP)性,其中最有效的交联剂是1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA),最好的催化剂是次磷酸钠。经BTCA整理后的织物,可获得满意的弹性、白度、耐洗性、强力保留值和良好的手感等,但由于BTCA的价格昂贵,其推广受到限制。人们更多地考虑用与二羟甲基二羟基乙烯脲树脂(DMDHEU)价格相近的柠檬酸(CA)来代替四元羧酸。目前棉织物用CA进行非甲醛DP整理获得了较大的成功,这就启发人们用CA对丝织物进行非甲醛DP整理。本文研究了真丝织物用CA进行抗皱整理的可行性,优化了整理条件和配方,评估了整理后丝织物的性能。

2 实验

2.1实验材料

织物: 100%染色真丝双绉

试剂:1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA)、柠檬酸(CA)、、次亚磷酸、甲酸、三乙醇胺、柔软剂808、渗透剂JFC。

2.2 设备与仪器

SD均匀轧车、HH-S恒温水浴锅、LLY-OlB电脑控制硬挺度仪、YG-541织物折皱弹性仪、YG-026-2500织物强力仪、D0-101-B电热鼓风干燥箱。

2.3 整理工艺

处方["w/w"(对整理浴重量的百分比)]:

CA: 0-10.5%;次亚磷酸纳:0-9%;甲酸:0-8%;三乙醇胺0-6%;柔软剂808:2%;渗透剂JFC:O.2%。

工艺流程:

浸轧整理液(二浸二轧,轧余率90%)→预烘(85℃,3min)→焙烘(150-190℃,1-4min)→水洗(50℃,2次)→烘干(85℃,3min)。

2.4 性能测试

2.4.1 折皱回复角 按GB3819-83标准在YG-54l织物折皱弹性仪上测定。

2.4.2 断裂强度 按GB3923-83标准在YG-026-2500织物强力仪上测定。

2.4.3 硬挺度 在LLY-OlB电脑控制硬挺度仪上测定。

2.4.4 增重率的计算

增重率(%)=[(整理后织物绝对干重-整理前织物绝对干重)/ 整理前织物绝对干重]×100%

(注:绝对干重是指织物在85℃下干燥3min后,所称得的重量。)

3 结果与讨论

3.1 抗皱整理机理

BTCA等多元羧酸与纤维大分子依靠酯键交联。一般认为,酯化反应分两步进行:

第一步:多元羧酸在高温焙烘条件下,两个相邻羧基脱水成酐。要求处理的多元羧酸两个相邻的羧酸在主链的同侧,以便脱水时易于形成环酐。如果两个羧基在主链的两侧,就不能生成环酐,难以同纤维大分子发生酯化反应。催化剂可以促进环酐的形成。

第二步:酸酐进一步与纤维大分子上的羟基反应生成酯。由于环酐的活性较高,与纤维大分子上的羟基易发生酯化反应。酸酐和醇或纤维大分子上的羟基的酯化反应,常以弱碱为催化剂。磷酸盐是弱碱性物质,本身又有催化作用,因此多元羧酸和纤维大分子的酯化反应常以磷酸盐类作催化剂[6,7]。

表1 CA用量对整理效果的影响

|

CA (W/W)% |

干急WRA[(W+T)°] |

干缓WRA[(W+T)°] |

湿缓WRA[(W+T)°] |

增重率 |

断裂强力(N) |

硬挺度(cm) |

|

0.0 |

147 |

206 |

194 |

5.61 |

235 |

1.421 |

|

3.5 |

162 |

229 |

210 |

8.89 |

240 |

1.598 |

|

7 |

175 |

257 |

250 |

10.77 |

215 |

1.769 |

|

10.5 |

165 |

244 |

229 |

11.46 |

208 |

1.872 |

|

未处理 |

138 |

205 |

187 |

0.00 |

260 |

1.582 |

注:次亚磷酸钠5.5%,甲酸8%,三乙醇胺4%,柔软剂808;2%,渗透剂JFC0.2%,焙烘条件170℃×2min

|

|

|

||

|

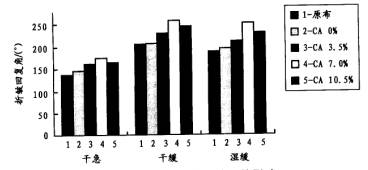

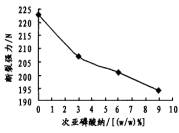

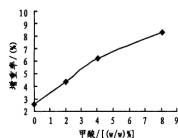

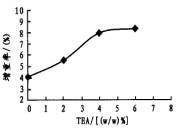

图1 CA用量对整理效果的影响 |

|

||

|

|

|

|

|

|

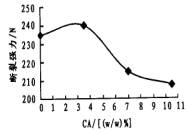

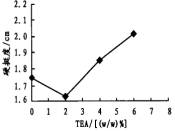

图2整理后的断裂强力曲线 |

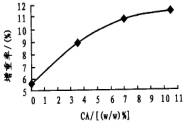

图3整理后的增重率曲线 |

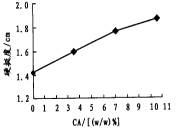

图4整理后的硬挺度曲线 |

|

3·2 CA用量对整理效果的影响

从表1可看出,CA用量对真丝织物折皱回复角的影响较大。CA的用量为7%时,真丝织物的干、湿折皱回复角最大,洗涤性能最好。当CA的用量低于7%时,折皱回复角随CA用量的增加而增加。这是由于蚕丝聚合物分子链之间的交联程度随CA浓度的增加而增加。但是,当CA浓度太高时,整理剂与纤维之间的反应太剧烈,以致于在织物表面形成一层较厚的整理层,从而减低了织物的回弹性,所以当CA的用量为10.5%时,干、湿折皱

回复角都有所下降。

当CA的用量低于7%时,真丝织物断裂强力的降低主要是由添加的化学品而非CA造成的。8%的甲酸溶液可能会使蚕丝蛋白质发生部分水解,尤其是在高温焙烘时,导致纤维部分受损。整理剂和纤维分子产生的共价交联便纤维受外力作用后均匀分配外应力的能力下降,造成应力集中,大分子链更易断裂,所以真丝织物经CA整理后,抗皱性提高,但强力有所下降,增重率提高。一般而言,织物的增重率越高,刚度越大,柔软性越差。综合考虑真丝织物的抗皱性、强力及柔软性,较合适的CA用量是7%。

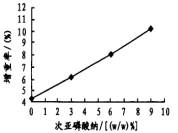

3·3次亚磷酸钠的用量对整理效果的影响

从表2可看出,随着催化剂用量的增加,真丝织物的干、湿折皱回复角逐渐增加,其中湿折皱回复角增加较多,断裂强力逐渐下降,增重率及硬挺度值逐渐增大。这是因为在干态下,真丝织物较高的折皱回复角主要来自于丝蛋白分子间大量的氢键、盐式键等分子间力。当CA和蛋白质分子发生交联反应后,必然会使原来的分子间力遭到破坏,大分子抵抗因外力作用时分子间发生相对滑移的能力下降,所以干折皱回复角增加较少。只有当交联达到某种程度后,其折皱回复性才能达到最大。

表2 次亚磷酸钠用量对整理效果的影响

|

甲酸(W/W)% |

干急WRA[(W+T)°] |

干缓WRA[(W+T)°] |

湿缓WRA[(W+T)°] |

增重率 |

断裂强力(N) |

硬挺度(cm) |

|

0 |

140 |

208 |

195 |

4.33 |

223 |

1.650 |

|

3 |

152 |

226 |

218 |

6.08 |

207 |

1.779 |

|

6 |

174 |

253 |

250 |

7.79 |

201 |

1.812 |

|

9 |

163 |

232 |

232 |

10.12 |

194 |

1.964 |

|

未处理 |

138 |

205 |

187 |

0.00 |

260 |

1.582 |

注:CA 7%,甲酸7.5%,三乙醇胺4%,柔软剂808;2%,渗透剂JFC0.2%,焙烘条件170℃×2min

|

|

|

||

|

图5 次亚磷酸钠用量对整理效果的影响 |

|

||

|

|

|

|

|

|

图6 整理后的断裂强力曲线 |

图7 整理后的增重率曲线 |

图8 整理后的硬挺度曲线 |

|

湿态时,未整理织物纤维大分子间的氢键和盐式键均遭到破坏,抗皱性很差,但经过交联后,由于纤维中交联化学键的存在,阻止了分子间的相对滑移,故比未处理织物的抗皱性要好。此外,真丝属于蛋白质纤维织物,蛋白质大分子在碱性条件下会发生一定程度的水解,造成纤维强力下降,而催化剂偏碱性,因此,随着催化剂用量的增加,真丝织物的断裂强力逐渐下降,柔软性变差。综合考虑织物的干、湿折皱回复角,强力及手感,较适宜的催化剂用量是6%。

3·4甲酸用量对整理效果的影响

表3 甲酸用量对整理效果的影响

|

甲酸(W/W)% |

干急WRA[(W+T)°] |

干缓WRA[(W+T)°] |

湿缓WRA[(W+T)°] |

增重率 |

断裂强力(N) |

硬挺度(cm) |

|

0 |

147 |

213 |

198 |

2.58 |

211 |

1.685 |

|

2 |

165 |

230 |

219 |

4.37 |

197 |

1.774 |

|

4 |

171 |

238 |

237 |

6.19 |

184 |

1.751 |

|

8 |

175 |

250 |

247 |

8.28 |

175 |

1.833 |

|

未处理 |

138 |

205 |

187 |

0.00 |

260 |

1.582 |

注:CA 7%,次亚磷酸钠6%,三乙醇胺4%,柔软剂808;2%,渗透剂JFC0.2%,焙烘条件170℃×2min

|

|

|

|

|

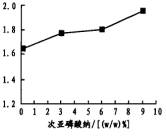

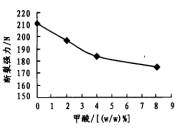

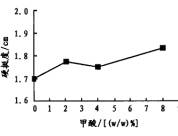

图9 整理后的断裂强力曲线 |

图10 整理后的增重率曲线 |

图11整理后的硬挺度曲线 |

从表3可看出,在实验范围内,随着甲酸用量的增加,真丝织物折皱回复角提高,断裂强力下降,增重率及硬挺度值有所增大。甲酸用量增至8%时,湿态折皱回复角最好。这是因为甲酸可以帮助丝织物溶胀,有助于整理剂更好地向纤维内部渗透,因而交联的位置可以增加,丝绸的折皱回复角提高,其中,湿态折皱回复角提高效果显著。断裂强力随甲酸用量的增加而有所下降,可能是由于甲酸在高温焙烘时使丝素蛋白质发生部分水解,导致纤维部分受损。因此,较合适的甲酸用量为8%。

3.5 三乙醇胺(TEA)用量对整理效果的影响

表4 TEA用量对整理效果的影响

|

TEA(W/W)% |

干急WRA[(W+T)°] |

干缓WRA[(W+T)°] |

湿缓WRA[(W+T)°] |

增重率 |

断裂强力(N) |

硬挺度(cm) |

|

0 |

173 |

251 |

203 |

4.12 |

169 |

1.751 |

|

2 |

169 |

247 |

221 |

5.57 |

218 |

1.635 |

|

4 |

170 |

250 |

245 |

7.95 |

200 |

1.854 |

|

6 |

158 |

229 |

236 |

8.34 |

195 |

2.014 |

|

未处理 |

138 |

205 |

187 |

0.00 |

260 |

1.582 |

注:CA 7%,次亚磷酸钠6%,甲酸8%,柔软剂808;2%,渗透剂JFC0.2%,焙烘条件170℃×2min

|

|

|

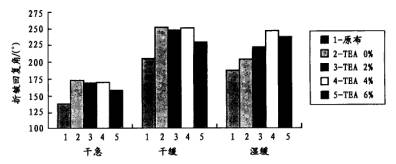

||

|

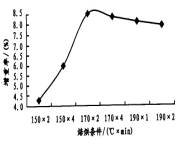

图l2 TEA用量对整理效果的影响 |

|

||

|

|

|

|

|

|

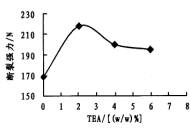

图13 整理后的断裂强力曲线 |

图14 整理后的增重率曲线 |

图15 整理后的硬挺度曲线 |

|

从表4可知,当TEA的用量小于4%时,真丝织物干折皱回复角的大小随TEA用量增加而增大;但当TEA用量超过4%时,干折皱回复角随TEA用量增加而减小,织物的湿折皱回复角随TEA用量的增加而增大。这是因为TEA带有三个羟基,在焙烘过程中,可容许与几个CA分子连结,每个相连的CA均可与丝素分子发生化学键作用,这样在纤维内部就可能会形成三维空间的网状结构,这种结构加强了交联效果。另外,TEA与CA中羟基的作用抑制了CA的脱水反应,避免了乌头酸或衣糠酸的产生。

3.6 柔软剂与渗透剂对整理效果的影响

本实验虽没对柔软剂和渗透剂用量的影响进行深入的探讨,但它们在此整理过程中却是充当着很重要的角色。渗透剂是帮助整理剂较好地渗透到纤维的内部,提高整理剂在纤维内部的均匀性,以减少表面整理剂的局部交联现象,改善织物的弹性和手感,减少强力损伤。经抗皱整理后的织物,手感变硬,柔软剂的滑润作用,可减少应力集中现象,还可以提高断裂强力。所以适当加少量柔软剂和渗透剂是很有必要的。

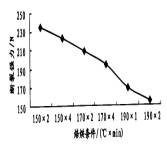

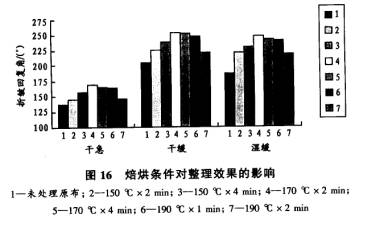

3.7 焙烘条件对整理效果的影响

焙烘条件是影响真丝织物外观的主要因素。表5是不同焙烘条件下真丝织物整理后性能指标。从表5可知,在170℃以下,折皱回复角随着焙烘温度和时间的增加而增加;在170-190℃范围内,焙烘温度越低,折皱回复角越大;

表5 焙烘条件对整理效果的影响

|

焙烘条件(℃×min) |

干急WRA[(W+T)°] |

干缓WRA[(W+T)°] |

湿缓WRA[(W+T)°] |

增重率 |

断裂强力(N) |

硬挺度(cm) |

|

150×2 |

146 |

225 |

221 |

4.33 |

235 |

1.612 |

|

150×4 |

158 |

238 |

230 |

5.98 |

223 |

1.634 |

|

170×2 |

170 |

253 |

247 |

8.48 |

209 |

1.711 |

|

170×4 |

166 |

252 |

242 |

8.32 |

194 |

1.859 |

|

190×1 |

165 |

247 |

240 |

8.08 |

169 |

1.887 |

|

190×2 |

147 |

221 |

218 |

7.89 |

155 |

1.964 |

|

未处理 |

138 |

205 |

187 |

0.00 |

260 |

1.582 |

注:CA7%,次亚磷酸钠6%,甲酸8%,三乙醇胺4%,柔软剂808;2%,渗透剂JFC0.2%

|

|

|

|

|

图17整理后的断裂强力曲线 |

图18整理后的增重率曲线 |

图19 整理后的硬挺度曲线 |

超过170℃后,焙烘温度越高,时间越长,折皱回复角下降程度越大。随着焙烘温度的提高、时间的延长,断裂强力下降趋势加大,硬挺度逐渐提高,织物的褪色加重,柔软性降低,手感变差,脆损明显。170℃焙烘2min的织物,其增重率大于19O℃焙烘2min的织物,可能是由于柠檬酸在190℃以上时热稳定性较低,190℃时柠檬酸的分解降低了整理的效果。综合考虑真丝织物的各项性能,较适宜的焙烘条件是170℃处理2min。

4 结 论

用柠檬酸对真丝织物进行无甲醛抗皱整理的较佳工艺条件为:CA:7%,次亚磷酸钠:6%,甲酸:8%,三乙醇胺:4%,柔软剂808:2%,渗透剂JFC:0.2%,在170℃下处理2min整理后真丝织物的干折皱回复角可提高23%,湿折皱回复角可提高32%,保持了真丝织物原有的风格。

[参 考 文 献 ]

[1] H.Shiozaki,M.Tsukada,M.Matsumura.绢のスクシニル化[J].J.Seric.Sci.Jpn,1988,(57):165-168.

[2] 王学杰,许炯,国内无甲醛免烫整理研究现状,[J]印染,1998,24(7):51-55

[3] 张济邦,多元羧酸BTCA免烫整理现状和发展趋势,[J]印染,1999,25(5):42-48

[4] 王小工,郭文登,汪澜,真丝绸的聚氨酯弹性整理,[J]丝绸技术,1996,(4):1-3

[5] 向正喻,万代蓉,蚕丝织物辐射接枝甲基丙烯酰胺改性研究,[J]辐射研究与辐射工艺学报,1997,15(3)155-158

[6] 王蕾,陈克宁,多元羧酸抗皱机理的探讨,[J]印染,2002,(9):44-47·

[7] 叶金鑫,真丝织物用BTCA抗皱整理,[J]丝绸,1995,(4):53-56