聚四氟乙烯 - 聚氨酯复合膜的工艺探讨

殷英贤 王懽(北京服装学院,北京,100029)

张建春 郭玉海(中国人民解放军总后勤部军需装备研究所)

原载:纺织学报2004/8;36-38

〖摘要〗通过复合方法在聚四氟乙烯(PTFE)薄膜表面涂覆一层聚氨酯(简称PU)膜制得复合膜。实验表明采用混合溶剂的办法,可以将PU有效的粘合在PTFE表面上,剥离强度大。在复合工艺参数上作了探讨后制得的复合膜的透湿性和弹性回复率均符合服用性要求。

〖关键词〗PTFE薄膜 PU薄膜 复合膜 剥离强度 透湿性 弹性回复率

〖中图分类号〗TS102.54 〖文献标识码〗A 〖文章编号〗0253-972112(2004)04-0036-03

聚四氟乙烯(PTFE)薄膜具有防风、透湿、防水、保暖性能以及优良的耐化学性和耐低温性能。但聚四氟乙烯薄膜缺乏弹性,直接影响其与弹性纺织材料的复合应用。因此,改善聚四氟乙烯薄膜的服用性能具有重要的理论和现实意义。

1 实验部分

1.1实验原料及化学药品

PU切片(比利时UCB公司提供),PTFE薄膜(新乡护神有限责任公司提供);丙酮,丁酮,乙酸乙酯,甲苯,二甲基甲酰胺(DMF),均为分析纯。

1.2实验工艺

1.2.1溶解聚氨酯 DMF是溶解聚氨酯的一种常用溶剂,据文献[1」报道:聚氨酯在DMF溶液中并不真正溶解,聚氨酯链在其中呈卷曲状,链间可能相互缠绕,存在"缠绕与解缠绕"状态的动平衡,随着浓度的降低,链间的缠绕逐步打开。显然,由于链间的缠绕,加剧了溶液的粘性,对涂膜不利。实验表明,溶液的含固量在18%-20%之间比较合理。

将聚氨酯配制成含固量18%的胶粘剂。溶解聚氨酯的主要溶剂是DMF,丙酮、丁酮、乙酸乙酯、甲苯为辅助溶剂,两者质量比为3:2。

1.2.2 聚氨酯与聚四氟乙烯薄膜复合 采用干法制作复合膜。将备好的聚氨酯胶粘剂用刮刀直接涂覆在PTFE薄膜上,蒸发溶剂采用两步升温的方法,先在辅助溶剂的沸点附近加热一段时间,最后在150℃烘一段时间。

1.3性能测试

1.3.1剥离强度的测定 采用180°剥离试验仪进行测试(U-型剥离试验),根据GB 11042-89,剥离速度为200.00mm/min,试样规格2.5cm×l5cm。

1.3.2透湿量的测定 参照GB/T 12704-91蒸发法测定。透湿量单位为g/m2·24h。

1.3.3 弹性回复率的测定[2] 分别在拉伸伸长率为30%、40%、50%的情况下测定复合膜经纬向的回复性能。弹性回复率=(拉伸后的长度-拉伸回复后的长度)/拉伸的长度×100%。拉伸速率:1OOmm/min。

2 实验结果与讨论

2.1剥离强度的影响因素

2.1.1溶剂对剥离的影响 完全浸润是获得高强度粘接的必要条件。在环境温度17.8℃下,所测DMF在PTFE上的接触角为92°,丙酮、丁酮、乙酸乙酯、甲苯则是润湿的。表1是不同溶剂溶解聚氨酯制得复合膜的剥离强度。

表1 不同溶剂+DMF所得膜的剥离强度数据比较表

|

试剂 |

剥离方向 |

初始剥离等级(级) |

水洗剥离等级(级) |

|

纯DMF |

纬向 |

1 |

1 |

|

经向 |

1 |

l |

|

|

DMF+丙酮 |

纬向 |

1 |

1 |

|

经向 |

2 |

2 |

|

|

DMF+乙酸乙酯 |

纬向 |

5 |

5 |

|

经向 |

4 |

4 |

|

|

DMF+丁酮 |

纬向 |

5 |

5 |

|

经向 |

3 |

5 |

|

|

DMF+甲苯 |

纬向 |

5 |

5 |

|

经向 |

4 |

3 |

注:①纬向和经向只是PTFE薄膜的2个不同方向。②由于在剥离实验中,力值超过5N时PTFE膜容易被撕裂,剥离等级表示l级表示很易剥离,剥离力小于1.5N;2级表示较易剥离,剥离力大于1.5N小于3N;B级表示较难剥离1%伸8Omm左右时PTFE膜撕裂,此时的剥离力在5N左右;4级表示剥离时所需力很大。拉伸4Omm左右时PTFE膜撕裂,此时的剥离力在5N左右;5级表示完全粘合在一起,剥离时所需力很大,仅能剥离一小部分PTFE膜便撕裂。

从表1看出,只用DMF作溶剂,由于DMF对PTFE薄膜是不润湿的,导致PU不能在PTFE薄膜上很好的铺展,得不到理想的剥离强度。因此添加一种辅助溶剂是必不可少的。理论上丙酮、丁酮、乙酸乙酯、甲苯都能浸润PTFE薄膜,都有助于PU在PTFE薄膜上铺展,但是丙酮的挥发性太大,25℃时挥发量为29%[3],可能尚未充分发挥它对PTFE薄膜的浸润作用就己挥发掉,结果复合膜剥离强度也达不到理想要求。丁酮、乙酸乙酯、甲苯作为辅助溶剂效果都不错。

2.1.2 不同固化条件对剥离强度的影响 不同固化条件对剥离强度的影响是很大的,如果条件控制得当,就可以得到满意的粘接效果。具体试验情况见表2。

表2 DMF+乙酸乙醋作溶剂所得膜在不同固化条件的剥离强度

|

固化条件 |

剥离方向 |

初始剥离等级(级) |

水洗剥离等级(级) |

|

80℃,7min |

纬向 |

3 |

3 |

|

15O℃,3min |

经向 |

3 |

3 |

|

80℃,7min |

纬向 |

3 |

3 |

|

15O℃,7min |

经向 |

4 |

4 |

|

80℃,lOmin |

纬向 |

4 |

3 |

|

经向 |

5 |

5 |

|

|

150℃,10min |

纬向 |

3 |

3 |

|

经向 |

3 |

3 |

注:剥离等级同表1注②。

从表2可知,固化条件对剥离强度有很大的影响,初始固化温度不宜过高,应在乙酸乙酯沸点77 ℃附近固化,文献[4]表明:当温度接近沸点时,液体的表面张力随温度的升高而迅速减少,接触角也很快趋于零。保持一定的时间,在这段时间内充分发挥乙酸乙酯的扩散作用,使PU与PTFE充分结合。如果直接高温固化,如表2中150℃、10min,溶剂在极短的时间内挥发掉,PTFE表面还没有来得及充分润湿,因此粘合较差。在乙酸乙酯沸点77℃下固化几分钟后(时间依据所涂PU膜的厚度而定),还需在高温下继续固化几分钟,胶粘剂可以充分进行交联,溶剂也彻底的挥发,很好的固着在PTFE膜上。

2.1.3皂洗对剥离强度的影响 采用2g/L的皂洗液,皂洗l5h,室温晾干。从表1、2看出,皂洗后剥离强度变化不明显。

2.2聚氨酯溶剂的选用对复合膜透湿量的影响

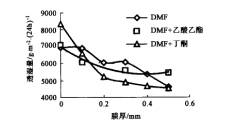

本实验采用蒸发法,测量温度为38℃,相对湿度为28%。实验结果见图1。

|

|

|

图1不同溶剂所制得膜的透湿量与厚度之间的关系 |

从实验可以看出,复合膜的透湿与所采用的PU的溶剂没有必然的关系,随着薄膜厚度的增加透湿量呈递减趋势。

2.3 复合膜的弹性回复情况

高拉伸性织物有很高的弹性和回复性[2]。拉伸率一般为30%-50%,回复的损失率少于5%-6%。复合膜作为一种弹性服装材料,应该符合上述要求。表3为所测复合膜的弹性回复性能。

表3 用乙酸乙酯+DMF为溶剂所得膜的弹性性能(伸长为50%)

|

涂膜厚度(mm) |

拉伸方向 |

力峰值(N) |

lmin后长度(cm) |

平均回复(%) |

|

0.5 |

纬向 |

11 |

10.15 |

97 |

|

经向 |

22.7 |

10.2 |

96 |

|

|

0.4 |

纬向 |

13.75 |

10.3 |

94 |

|

经向 |

17.5 |

10.25 |

95 |

|

|

0.3 |

纬向 |

16.5 |

10.2 |

96 |

|

经向 |

20 |

10.15 |

97 |

|

|

0.2 |

纬向 |

11 |

l0.3 |

94 |

|

经向 |

13 |

10.3 |

94 |

|

|

0.1 |

纬向 |

12.5 |

10.4 |

92 |

|

经向 |

17.5 |

10.3 |

94 |

注:样品原长l0mm。

在拉伸过程中,经向和纬向所需的力是不同的,这主要是原PTFE膜在双向拉伸时,2个方向拉伸程度不同造成的。复合膜回复性能很好,回复时间极短,基本上不需要缓弹时间,回复率基本上可高达95%以上,只是0.lmm和O.2mm涂膜的回复率稍低于95%,原因是此时膜比较薄,PU含量少,所起的作用就小,但弹性比原PTFE膜要强很多。原PTFE膜的弹性几乎为零。涂膜厚度最好不要低于0.3mm。

聚氨酯之所以具有优良的弹性与它的分子结构有关。聚氨酯弹性体分子含有软链段和硬链段。其中软链段(聚酯、聚醚)均含有C-O键和C-C键。由于单键的内旋转频率高,并且永不停息,在常温下会形成各种各样的构象。它们时而收缩,时而扩张伸展,显得十分柔顺,能赋予弹性体良好的橡胶弹

性,从而对外力的作用表现出很大的适应性。而硬链段由二异氰酸酯和低分子扩链剂反应而成。相对分子质量小、链段短、含强极性的氨基甲酸酯基、脲基、芳香基等基团。硬链段之间作用力大,彼此靠静电力缔合在一起,不容易改变自己的构象,显得十分僵硬[5]。硬软段结合,在拉伸时显示出高弹特性。

3 结论

1、溶解pu的溶剂是影响剥离强度的主要因素,溶剂与PTFE膜的接触角越小,表面张力越小,PU与PTFE膜的粘着越强,剥离强度就越大。本实验选择的是乙酸乙酯+DMF作为溶解PU的混合溶剂;水洗对剥离强度影响不明显;固化条件对复合膜的剥离有影响,宜采用逐步升温方法。

2、在PTFE膜上复合PU后,原膜的透湿量下降;膜越厚,透湿量下降越多;不同性质的溶剂对透湿量影响不大。

3、在PTFE膜上复合适当厚度的PU以后,复合膜的弹性在拉伸率为30%-50%的情况下变化不大,完全符合服用的弹性要求。

参考文献

1、左榘等,聚氨酯稀溶液行为研究,高分子材料科学与工程,2000(3);96

2、Jerald M.Crawley et al.Non-slip,water vapor permeable Fabric.美国专利,US 5 948 707.1999-09-07

3、J.怀比奇著,聚合物的涂层加工,北京:中国石化出版社,1988;302

4、S.吴,高聚物的界面与粘合,北京:纺织工业出版社,1987;513、133

5、山西化工研究所编,聚氨酯弹性体手册,北京:化学工业出版社,1998