微生物对涤纶丝及合成单体的降解初探

张健飞 王晓春 巩继贤 倪丽婕 季 莉 顾振亚

(天津工业大学材料化工学院,天津,300160)

(天津市高等学校科技发展基金资助项目,编号为20021106)

原载:<纺织学报>2003/3 p58-60

摘要:用微生物对涤纶丝和对苯二甲酸乙二酯(DTP)进行降解性能研究。结果表明,微生物对DTP降解率较高,可达90%以上;微生物对涤纶丝的降解相对很少,但从电镜图片中可看到微生物对涤纶的刻蚀痕迹。

关键词:微生物生物降解

涤纶丝 DTP 环境保护 探讨

中图法分类号:TS 108.6 文献标识码;A

涤纶纤维以其优越的性能成为目前应用最广泛的合成纤维之一,预计到2005年,世界的涤纶产量将达到2090万吨,我国的涤纶产量将达到293万吨,消耗量将达到360万吨[1,2]。涤纶的产量和消耗量逐年递增,其使用后的废弃物也将数量巨大,从环境和生态效应考虑,作为在自然环境中难以降解的高聚物[3,4],涤纶的废弃物已经成为全球性的环境

污染源之一。

研究用生物方法降解涤纶是今后发展的趋势,也是目前国际上研究的热点。这种方法不仅可以将涤纶纤维(或其合成单体)降解成为无公害的小分子物质,减少涤纶废弃物对环境的污染;还可以通过控制,使涤纶废弃物降解成为一定的分子量,便于回收利用;也可以对涤纶纤维进行改性,以改善纤维的吸湿、染色、光泽及手感等性能。所以生物降解涤纶有着广阔的发展前景。

目前有关涤纶纤维用微生物降解的研究报道还很少,主要是由于涤纶纤维的结构紧密,不利于微生物的反应进行,目前正处于初步探索阶段。本实验从我国不同地域的化纤厂、染整厂的活性污泥中提取、培养降解菌,研究了不同菌株对涤纶丝和涤纶的合成单体对苯二甲酸二乙酯(DTP)的降解效果。

1 实验

1·1菌源

活性污泥分别取自天津石化总公司化纤厂、浙江省绍兴银桥化纤厂、浙江绍兴稽山印染厂、福建省福清市化纤厂的废水池。

1·2培养基及降解基条件

培养基(后简称Ml)和降解基(后简称M5)的组成如表1所示。其培养方法为:将污泥溶于生理盐水,吸取1 mL菌悬液加到5mL的Ml培养基中,30℃培养7d,转接两次后,作为降解基的微生物来源。降解方法为从MI培养基中移取0.2mL菌液接种至2mL的M5降解基中,于30℃下降解14d。降解后,在降解液中加入4.67mL甲醇,使得降解液的甲醇浓度为70%,随后用70%的甲醇定溶至25mL,待测。

表1培养基和降解基组成

|

进培养基(Ml)的组成 |

降解基(M5)的组成 |

|

|

DTP 0.5g/L NH4NO3 0.5g/L KH2PO4 0.1g/L MgSO4·7H2O O.02g/L NaCl O.02g/L 酵母提取物 0.02g/L pH 9.0 |

葡萄糖 2.Og/L NH4Cl l.Og/L KH2PO4 3.0g/L MgSO4·7H2O 0·25 g/L Na2HPO4 7.0g/L NaCl 0.5g/L DTP或PET(底物)5.0 g/L |

H2BO3

O.5μg/L CuSO4·5H2O 40.0 μg/L FeCl3·6H2O 0.2μg/L ZnCl2 0.4μg/L MnSO4·5H2O O.4μg/L (NH4)6MO7O34·7H2O 0.2μg/L pH 6.8 |

1,3测试方法

采用美国Water 600E高效液相色谱仪(HPLC)测定降解后溶液中的DTP及对苯二甲酸(TA)的残余量。条件为:检测器:996PDA;分析柱:Xterra RP18 5μ155×3.9mm;波长:240nm;流速:1mL/min;溶剂:甲醇:水(KH2PO4 0·O5ml/L,用H3PO4调pH=2)60:40。采用KYKY-2800电子扫描显微镜(SEM)观察降解后涤纶丝表面的变化。

2 结果与讨论

2·1微生物对DTP及PET降解产物的分析

对于PET的微生物降解,现有的降解率测试方法大都基于这样的基础:认为微生物分泌的酶攻击大分子中的酯键,引起酯键的断裂,形成低聚合度的对苯二甲酸二乙酯,进而形成对苯二甲酸,因此基本上使用失重法[6-10]及确定降解后形成的对苯二甲酸含量法[7-8]以分析PET的降解率,通过扫描电子显微镜[7,8,10]观察微生物侵蚀后的纤维表面的刻蚀状况。对于DTP的微生物降解,其降解率测试方法一般采用测试DTP的残余量或某一物质(如对苯二甲酸)的生成量的方法。本实验采用高效液相色谱法来观察降解情况,如图1~图6。

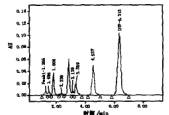

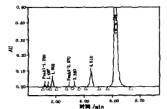

由图1、图2看出,TA和DTP的标准溶液色谱峰很清晰,流出时间分别在2min和6min左右。但图3~图5中的色谱峰很多,除在2min和6min附近有TA和DTP外(注:图5中的DTP 峰与其它图的出峰处略有差别,这是由于该样品与其它样品测试的时间不同),还有其他许多峰,说明微生物对DTP的分解产物很复杂,除了将DTP的酯键断开形成TA外,还会继续降解TA形成许多其他产物(产物的不单一性),故本实验中,不能用生成的TA数量来检测DTP的降解率,而可以用DTP 的残余量表示。对于涤纶纤维的降解,由图6知,虽然降解的产物量很少,但也是由多种产物组成。

2,2微生物对DTP降解率的影响

按一定条件,用收集的菌种对DTP行了降解实验,结果如表2。

表2 微生物对DTP的降解液高效液相色谱(HPLC)分析

|

序号菌源 |

降解条件 |

降解后残留的TA(mg/L)占% |

降解后残留的DTP(mg/L)占% |

降解率% |

|

9#天津石化纤维厂 10#绍兴银桥化纤厂 1l#浙江稽山印染厂 2#福建福清化纤厂 l#混合菌 |

M5,14d M5,14d M5,14d M5,14d M5,14d |

0.98(0.29) 1.42(0.48) 0.28(0.09) 3.00(1.00) 139.00(46.50) |

11.30(2.83) 26.56(6.64) 5.87(1.47) 32.00(8.00) 26.00(6.50) |

97.2 93.4 98.5 92.0 93.5 |

从表2中看出,产物中TA含量很少,不能用于计算DTP 的降解率;从降解后残量计算降解率,收集到的菌种中一般都可达到92%以上。这说明,在自然界中,降解对苯二甲酸乙二酯的微生物相对好寻栈,且降解率较高,如果再进行优化工艺,可以将DTP完全降解。但由于降解的复杂性,降解的具体产物目前还不很清楚,降解的机理还有待于进一步研究。

|

|

|

|

|

图1 对苯二甲酸(TA)标准液色谱图 |

图2 对苯二甲酸二乙酯(DTP)标准液色谱图 |

图3 微生物(Y)对DTP降解液的色谱图 |

|

|

|

|

|

图4 微生物(T)对DTP降解液的色谱图 |

图5 微生物(F)对DTP降解液的色谱图 |

图6 微生物(T)对涤纶丝降解液的色谱图 |

2·3微生物对涤纶丝降解率的影响

按一定条件,用收集的菌种对涤纶丝进行了降解实验,结果如表3。

表3微生物对涤纶丝的降解液高效液相色谱(HPLC)分析

|

序号 |

培养基 |

pH |

菌源 |

底物 |

降解解条件 |

降解后残留的TA(mg/L)占% |

备注 |

|

3# |

M1 |

9 |

天津石化纤维厂 |

涤纶丝 |

M5,14天 |

0.055(0.018) |

图6一图9 |

|

4# |

M1 |

9 |

绍兴银桥化纤厂 |

涤纶丝 |

M5,14天 |

末检出 |

|

|

5# |

M1 |

9 |

浙江稽山印染厂 |

涤纶丝 |

M5,14天 |

未检出 |

|

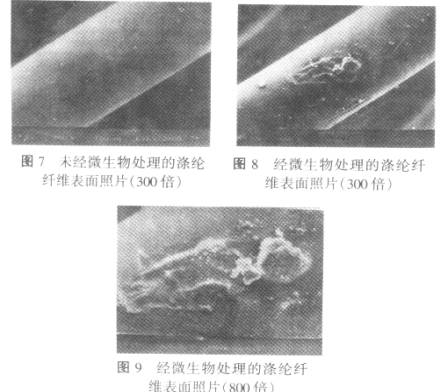

从表3可知,涤纶丝降解后产物中TA很少或未检测出,说明一是涤纶纤维结构紧密,微生物无法进人纤维内部进攻大分子;二是可能筛选的微生物对涤纶大分子还不能很好的降解,需要进行适当的驯化和培养。但从液相色谱图中(如图6)还是能看到微生物对涤纶降解后有极少量的其它产物生成 (有一些其它吸收峰),也证明微生物降解产物的非单一性。我们从降解后涤纶纤维表面的电镜照片可看到微生物刻蚀的痕迹,如图7一图9。

由电镜照片看出,尽管微生物对涤纶的降解量很少,刻蚀痕迹也较浅,且在表面上分布也是较为松散和不均匀,但仍然看出降解后有较为明显的刻蚀痕迹,说明微生物还是能对涤纶纤维起降解作用。今后需要对这些微生物进行更进一步的驯化和培养工作,另外对降解的工艺也要进一步进行优化,以寻找出涤纶纤维的高效降解菌。

3 结论

1.微生物对DTP及涤纶丝降解的产物不是单一的,即微生物不仅降解化合物的酯键,还会对降解后的产物进一步降 解。

2.微生物对DTP降解率较高,可高达90%以上,用其解决DTP的环境污染很有利。

3.微生物对涤纶纤维的降解率很低,但从电镜上看仍有较明显的刻蚀痕迹。

4.需要对微生物进行进一步的筛选、驯化和培养,对降解工艺进行进一步的优化,才有可能寻找到高效降解菌和可行的降解工艺。

致谢:感谢日本福井大学末信一朗教授对本实验提供的帮助。

参考文献

1、宋厚春·聚酯行业发展及趋势·化工新型材料,2002,30(1):41

2、林菘·世界聚酯纤维及原料发展预测,聚酯工业,1997,13(2):131

3、Edge M.et al.Aspects of Poly(ethylene

terephthalate)Degradation for Arehival Life and Environmental

Degradation.Polym.Degrad.Stab.,

1991(2):131

4、Allen N.s.et al.Physicochemcal Aspects of the Environmental Degradation of Poly (ethylene terephthalate) .Polym.Degrad.Stab., 1994(2):229

5 Rudakova T.E.et al.the Kinetic Specificity of Polyethylene Terephthalate Degradation in the Living Body.Sci.Polym.Sump.,1997(66);277

6黄发荣·聚合物材料再循环利用的研究与进展·化学世界·1999(11):570-574

7、Torsten Walter et al.Emzymatic Degradation of a Model Polyester by Lipase from Rhizopus Delemar.Enzyme and Microbial Technology,1995(17):218

8、Mee-Young Yoon et al.Emzymatic Modification of Polyester.Presented at AATCC Symposium.2001

9、Thierry Lalot et al.Emzymic Hydrolysis of Phthalic Unit Containing Copolyesters as a Potential Tool for Lock Length Detemination.Polymer Degadation and Stability.61(1998)409-415

10、Witt et al.Biodegradation of Polyester Copolymers Containing Aromatic Compounds.J.Macromol.Sci-pure Appl Chem.,1995(4);851